短期夜戴角膜塑形镜后角膜上皮及泪液稳定性的改变*

薛中淇,赵彭彭,孙 禹,△

(1.青岛滨海学院,山东青岛 266555;2.青岛滨海学院附属医院/青岛军民融合医院眼科,山东青岛 266404;3.青岛爱尔眼科医院眼科,山东青岛 266520)

角膜塑形术是一种应用反向几何学原理,通过角膜塑形镜(orthokeratology lens,OK镜)暂时改变角膜曲率来实现脱镜后矫正屈光不正的可逆性非手术治疗方法[1]。OK镜压迫角膜中央光学区,改变角膜表面形态,降低近视屈光度,达到对近视的控制。大量研究认为,夜戴型OK镜对近视治疗有效[2-4]。绝大多数接受OK镜治疗的近视患者为学龄期儿童和青少年,且需要长时期持续性佩戴[5],因此OK镜的有效性和安全性一直是临床研究的重点。

角膜上皮的重新分布是角膜塑形术的核心机制[6]。角膜上皮位于角膜的最表面,除了提供基础的保护功能外,也参与角膜整体屈光功能的构成。角膜上皮的变化是评价OK镜有效性的重要指标,ALHARBI等[7]发现,由佩戴OK镜后角膜厚度变化值计算所得的预测屈光度变化值与实际屈光度变化值相关性较高,治疗前后角膜厚度改变主要来源于角膜上皮的重新分布。因此,认识和理解角膜上皮厚度的变化可以为后续OK镜的研究和改良提供帮助。然而,现阶段关于这一问题的认识还不明确,除了中央光学区角膜上皮变薄这一公认的现象外[8],旁中央区、周边部角膜上皮的厚度变化规律争议较大:如WANG等[9]利用时域光学相干断层扫描(OCT)检测出夜戴OK镜1晚后中周边部角膜上皮厚度不同程度增加;LIAN等[10]则认为在佩戴1周后中周部角膜上皮改变并不均一,水平方位的鼻、颞侧中周部角膜上皮增厚而上方周边角膜上皮变薄。为了明确短期夜戴OK镜对不同位置角膜上皮厚度的影响,本研究对夜戴OK镜的患者进行了为期3个月的观察,利用频域OCT(FD-OCT)[11]配合专用角膜探头记录戴镜后不同时间节点、不同部位的角膜上皮厚度变化情况。

角膜上皮及表面泪膜是眼球直接接触OK镜的部位[12],但佩戴过程中的潜在损伤风险却没有得到足够的重视[13]。基于液体动力学原理,OK镜下的泪膜具有抚平中央角膜的作用[12,14],因此,泪膜的质量可能还会影响OK镜控制近视的疗效[4]。本研究同时检测记录了3个月内不同时间节点佩戴眼的角膜上皮点染情况、泪膜破裂时间(TBUT)、泪液分泌情况等泪液稳定性评价参数,尝试总结出短期夜戴OK镜后角膜上皮厚度和泪液稳定性变化的一般规律,分析二者之间的关系并评价OK镜在近视治疗中的有效性和安全性。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020-2021年青岛滨海学院附属医院眼科门诊验配OK镜且连续夜戴3个月并按时随访的40例青少年近视患者。本研究符合《赫尔辛基宣言》的要求,研究对象及其监护人知情同意并签署知情同意书。所有患者均选择右眼纳入研究。入选患者年龄8~15岁,平均(11.85±2.07)岁。患者在纳入研究前进行详尽的眼科学检查,排除角膜条件的异常以保证患者具备接受角膜塑形术治疗的条件。戴镜眼在配镜前的屈光偏差基线值和后续变化值通过标准化主觉验光测定。纳入标准:(1)球镜度数不超过-5.00 D[平均-(2.22±0.82)D]且散光柱镜度数不超过-1.50 D[平均-(0.78±0.40)D];(2)屈光度数稳定,经过OK镜治疗后可以裸眼远视力达到1.0;(3)戴镜后3个月内定期随访,各个时间节点随访数据齐全。排除标准:(1)有硬性OK镜佩戴史;(2)存在无法接受OK镜治疗的眼部或全身禁忌证。视力、屈光度测量、OCT检查和眼表泪液相关检查都在患者戴镜前和首次戴镜后各个随访节点开展,每次检查的时间为患者晨起脱镜的2~4 h(控制在上午9:00-11:00)。

1.2 方法

1.2.1镜片的选择及佩戴

OK镜选用的IV-DF型梦戴维OK镜。镜片为BOSTON XO材料,镜片直径为10.00~11.50 mm,透氧系数标称值为75×10-11cm2/s。所有患者均按照标准验配程序评估、试戴、确定参数。要求每晚佩戴8~10 h,持续佩戴至少3个月,日间不戴任何框架眼镜。在接受OK镜治疗前,须接受关于OK镜佩戴、维护的详细培训。佩戴后若眼部有不适症状随时复诊。

1.2.2检测指标

1.2.2.1常规检测

纳入患者在首次使用OK镜后的第1天、第1周、第1个月、第3个月分别进行常规眼部检测,检测指标包括:接触镜的位置、镜片清洁度、裸眼视力、矫正视力、屈光度、眼内压、裂隙灯检查。

1.2.2.2特殊检查

(1)角膜地形图:采用Tomey TMS-4N角膜地形图仪(日本Tomey公司)进行角膜地形图采集。(2)角膜上皮厚度检测:使用Cirrus HD-OCT5000(德国Carl Zeiss公司)检测角膜中央顶点为圆心直径6 mm范围内的角膜上皮厚度,内置的角膜上皮地形图程序自动将范围内角膜分为17个区域,分别检测区域的平均角膜上皮厚度。17个区域按照位置划分为:中央直径2 mm的中央区1个、环绕中央区均匀分布直径2~5 mm的旁中央区8个、位于直径5~7 mm环区内均匀分布的中周边区8个。所有角膜OCT检测由同一位经验丰富的医师完成以减小误差。根据戴镜下荧光素染色情况结合角膜地形图结果,将图中角膜曲率明显偏低且对应角膜上皮厚度明显增加的环形区域手动标示出来即为反转弧区[15]。反转弧区范围内涉及的每个区域均被纳入计算反转弧区角膜上皮厚度的平均值,见图1。(3)TBUT:将1滴10 g/L的荧光素钠染料滴入患者结膜囊内,嘱患者眨眼3~4次使荧光染料均匀分布于眼表。在钴蓝光裂隙灯下观察,患者保持睁眼状态,记录末次瞬目到第1个破裂斑出现的时间。(4)基础泪液分泌试验:采用Schirmer Ⅰ试验评价基础泪液分泌功能。把5 mm×35 mm大小的泪液分泌检测滤纸前端1/5处反折呈直角,将前端置于下睑中外1/3结膜囊内,嘱患者轻闭眼睑5 min后撤出滤纸,记录滤纸濡湿的长度。(5)荧光素钠染色试验:将1滴10 g/L的荧光素钠染料滴入患者的结膜囊内,嘱患者眨眼3~4次使荧光染料均匀分布于眼表。在钴蓝光裂隙灯下观察,按照如下标准进行分级:0级,无角膜上皮点状着染;1级,轻度擦痕和稀疏分布的点状着染;2级,中等量点状着染并轻度融合;3级,小片状上皮缺失伴明显刺激症状;4级,大片上皮缺失伴严重刺激症状。

1.3 统计学处理

2 结 果

2.1 OK镜位置及戴镜前后裸眼视力、屈光度及角膜曲率变化情况

戴镜期间,65%(26/40)的患者OK镜位置居中,35%(14/40)的患者出现了移动范围小于1 mm的不同程度的偏位。戴镜前后不同时间点裸眼视力、屈光度及角膜曲率比较,差异均有统计学意义(P<0.001),见表1。戴镜后1 d裸眼视力明显提高,并在1周后趋于稳定。戴镜后1 d屈光度、角膜曲率明显下降,戴镜后1周至1个月二者均缓慢降低并趋于平稳。

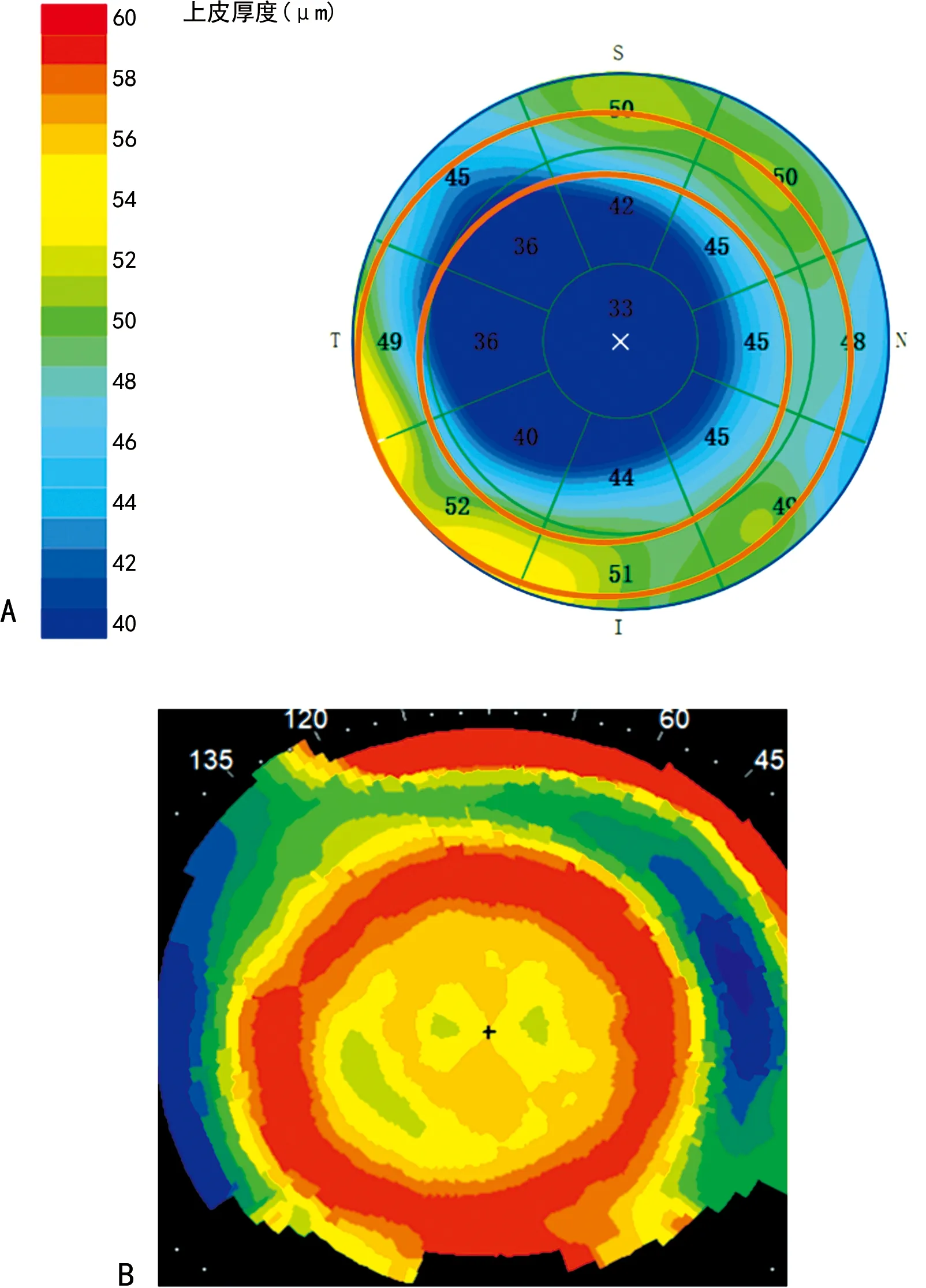

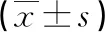

A:夜戴OK镜1个月后右眼角膜上皮厚度图(弧线标记区域内为反转弧区,涉及部分旁中央区和全部周边区,N:鼻侧,T:颞侧;S:上方;I:下方);B:夜戴OK镜1个月后右眼角膜地形图。

表1 戴镜前后裸眼视力、屈光度及角膜曲率比较

2.2 角膜上皮厚度变化情况

戴镜后不同时间点,各区域角膜上皮厚度比较,差异均有统计学意义(P<0.001),见表2。与戴镜前比较,中央区角膜上皮在戴镜后1 d明显变薄(P<0.001),戴镜后1周达到最薄,平均变薄量为(7.43±1.75)mm,随后的访视节点中央区上皮稍增厚。戴镜后1 d旁中央区和周边区角膜上皮厚度与戴镜前比较均无明显差异(P>0.05);随着时间推移,旁中央区角膜上皮厚度继续变薄,并在戴镜后1个月逐渐稳定,较戴镜前明显变薄(P<0.001);周边区角膜上皮厚度变化情况与旁中央区类似,但戴镜后1周角膜上皮厚度与戴镜前无明显差异(P>0.05)。反转弧区角膜上皮厚度在戴镜后1 d明显增厚,幅度约(4.28±1.31)mm,戴镜后1周逐渐稳定,随时间推移缓慢增厚,戴镜后3个月增加厚度约(7.25±1.83)mm,见表2。中央区与反转弧区角膜上皮厚度的变化幅度明显大于旁中央区和周边区。

表2 戴镜前后不同区域角膜上皮厚度

2.3 泪液分泌、TBUT及角膜上皮染色情况

戴镜前后各时间点基础泪液分泌量无明显差异(P>0.05);戴镜后1 d TBUT明显下降(P<0.001),后续时间TBUT保持相对平稳,见表3。戴镜前,所有患者眼角膜荧光素钠染色等级均为0级,即无点状着染和擦痕;戴镜后,部分患者角膜荧光素钠染色等级提高为1级,未见到2级及以上程度的更为严重的角膜上皮损伤、角膜刺激症状及其他严重并发症。分别有17.5%(7/40)、15.0%(6/40)、12.5%(5/40)、15.0%(6/40)的患者在戴镜后1 d、1周、1个月、3个月出现角膜上皮染色1级。相同时间点角膜荧光素钠染色0级患者眼TBUT明显高于染色1级患者眼TBUT(P<0.001),见表4。

表3 戴镜前后TBUT及基础泪液分泌量比较

2.4 相关性分析

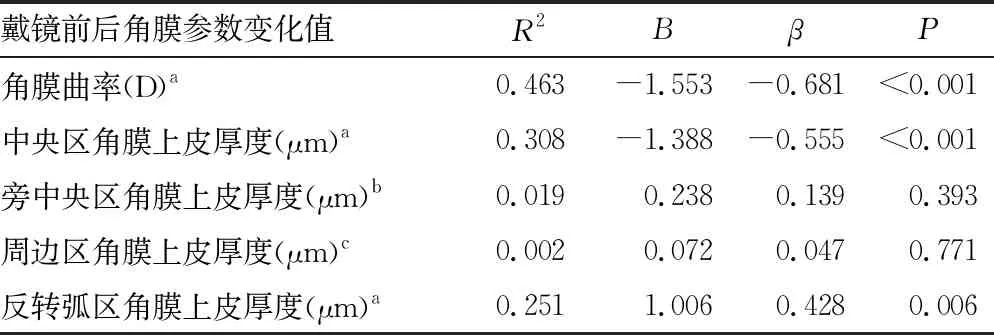

将角膜与泪液分泌相关参数的戴镜前后变化值与屈光度变化值进行简单回归分析,结果发现,角膜曲率、中央区及反转弧区角膜上皮厚度的戴镜前后变化值与屈光度变化值呈线性相关(P<0.05),旁中央区及周边区角膜上皮厚度的戴镜前后变化值与屈光度变化值无明显相关性(P>0.05),见表5。此外,戴镜前后角膜参数变化值与TBUT、基础泪液分泌的变化值无明显相关性(P>0.05)。

表4 戴镜前后角膜荧光素染色分级对应

表5 戴镜前后角膜参数变化值与屈光度变化值的相关性分析(n=40)

3 讨 论

通过重塑角膜形态,OK镜可快速、高效、可逆地矫正屈光不正。在矫正过程中,角膜上皮的重塑扮演了重要角色,相比之下其他角膜结构改变并不显著[7,9]。已有研究探讨了角膜上皮的变化趋势,其中多数研究着重于局部周边小区域内的上皮厚度变化。ZHANG等[15]在研究中对比了戴镜前后反转弧区角膜上皮厚度,发现中央区、反转弧区角膜上皮厚度明显增加,表明反转弧区可以通过牵拉角膜上皮改变上皮厚度和整体地形。同时提示观察环状区域内的角膜上皮厚度变化可能得到更为立体全面的结论。本研究同样将反转弧区的变化纳入观察,不再拘泥于局部方位的角膜上皮厚度改变,聚焦于环形范围内整体角膜上皮厚度的改变,同时适当将观察时间延长至3个月。结果发现角膜上皮厚度的改变十分迅速,戴镜后1 d中央区和反转弧区即发生明显变化。戴镜后3个月内角膜各环形部分上皮厚度变化趋于稳定。在以角膜顶点为中心的环形区域内,旁中央区、周边区角膜厚度变化明显平缓,表明OK镜中央对角膜的压迫力及反转弧区的牵引作用是导致角膜重塑的主要动力。

中央区、反转弧区角膜上皮厚度变化趋势与OK镜的近视矫正速度近乎同步。角膜曲率、中央区角膜上皮厚度、反转弧区角膜上皮厚度戴镜前后的变化值与屈光度变化值相关。进一步证明了角膜上皮重塑在OK镜矫正原理中的地位。QIAN等[16]研究发现,使用角膜上皮厚度变化值代入Munnerlyn公式计算得到的预测角膜屈光度变化值小于实际屈光度变化程度,而将角膜整体厚度(包含中央、中周部基质层)带入测算所得的预测角膜屈光度变化值与实际屈光度变化情况拟合度更好。KIM等[17]也提出佩戴OK镜后角膜基质层厚度增加。虽然仅凭角膜上皮厚度无法精确预测屈光度数变化,但足以评价OK镜的整体有效性。

本研究结果显示,佩戴OK镜后TBUT缩短,即泪液稳定性下降,但患者戴镜前后基础泪液分泌量无明显差异。对比不同角膜上皮染色等级的受试眼,出现角膜上皮轻度损伤的患者受试眼TBUT明显短于无损伤者。这表明泪液稳定性对保护戴镜阶段角膜上皮具有重要作用。尽管TBUT是泪液稳定性的重要指标[18],但在OK镜治疗过程中,除少部分患者出现轻微角膜上皮擦伤和点状着染,其余患者在治疗期间未出现更为严重的角膜上皮损伤、角膜刺激症状及其他严重并发症。该结果表明虽然OK镜治疗可能造成泪液稳定性下降,但是从角膜保护角度是安全的,与LI等[19]的研究结论接近。戴镜后TBUT缩短的变化趋势与角膜尤其是中央区和反转弧区的上皮厚度变化趋势总体一致,戴镜后1 d与戴镜前比较有明显差异,之后变化趋于平缓,夜戴OK镜后泪液稳定性的下降可能与角膜上皮重塑同步。这表明角膜上皮厚度改变、角膜表面曲率变化可能促进了泪液稳定性的下降。

本研究中角膜上皮厚度变化值和TBUT变化值无明显相关性。分析认为除去角膜上皮、角膜形态因素,佩戴OK镜产生的如粘蛋白层破坏、泪液成分改变[20]、角巩缘慢性损伤[21]等因素也可能导致泪液稳定性下降。针对长期佩戴软性OK镜的研究发现,软性接触镜同样导致佩戴者TBUT缩短和角膜染色评分增高[22-23],进一步提示角膜重塑以外的因素参与了泪液稳定性的破坏。此外,有研究发现佩戴OK镜同时联合使用人工泪液可以保护眼表和泪膜[24],因此,人工泪液辅助OK镜治疗可能是维持泪液稳定性的方法。

本研究综合角膜上皮和表面泪液两个重要眼表结构在戴镜前后的变化,分析了夜戴OK镜在角膜重塑上的有效性和眼表保护上的安全性,但研究仍存在局限性:目前最新的OCT技术已经可以完整测量直径9 mm范围的上皮和前基质层角膜改变[11,25-26],但本研究所采用的测量手段有限,所以未将6~9 mm范围的数据纳入研究;另外,对于眼表功能和重塑的研究不够详尽,后续研究中可以利用眼表综合分析仪和眼前节生物力学测量手段进一步分析。

综上所述,短期夜戴OK镜后角膜上皮迅速发生重塑,角膜上皮尤其是中央区和反转弧区的厚度变化证明了该疗法对于近视矫正的有效性。佩戴OK镜引起的角膜上皮重塑促进了泪液稳定性下降但未引起严重的角膜损伤。夜戴OK镜矫正近视对于角膜上皮和泪液稳定性而言是总体安全可靠的。