乳头状脑膜瘤2例并文献复习*

阿卜杜喀迪尔·牙森,巴 图,张 诚,麦麦提依明·托合提,杨小朋,吴永刚△

(新疆维吾尔自治区人民医院:1.神经外科;2.病理科,新疆乌鲁木齐 830001)

乳头状脑膜瘤(papillary meningioma,PM)是罕见的恶性脑膜瘤类型,常侵袭性生长、易复发、部分远处转移且预后差,治疗具有挑战性[1-2]。PM的临床症状无特异性,影像学检查具有一定诊断价值,但易与相应颅内恶性肿瘤混淆,确诊依靠病理染色检查。因该肿瘤在临床上极少见,国内外尚无大规模病例研究,缺乏对其诊断和治疗的经验。本文通过对本院诊治的2例PM患者的临床资料进行回顾性分析并结合相关文献,探讨PM的临床、影像、病理特点,分析其治疗及预后,以期为临床提供参考。

1 临床资料

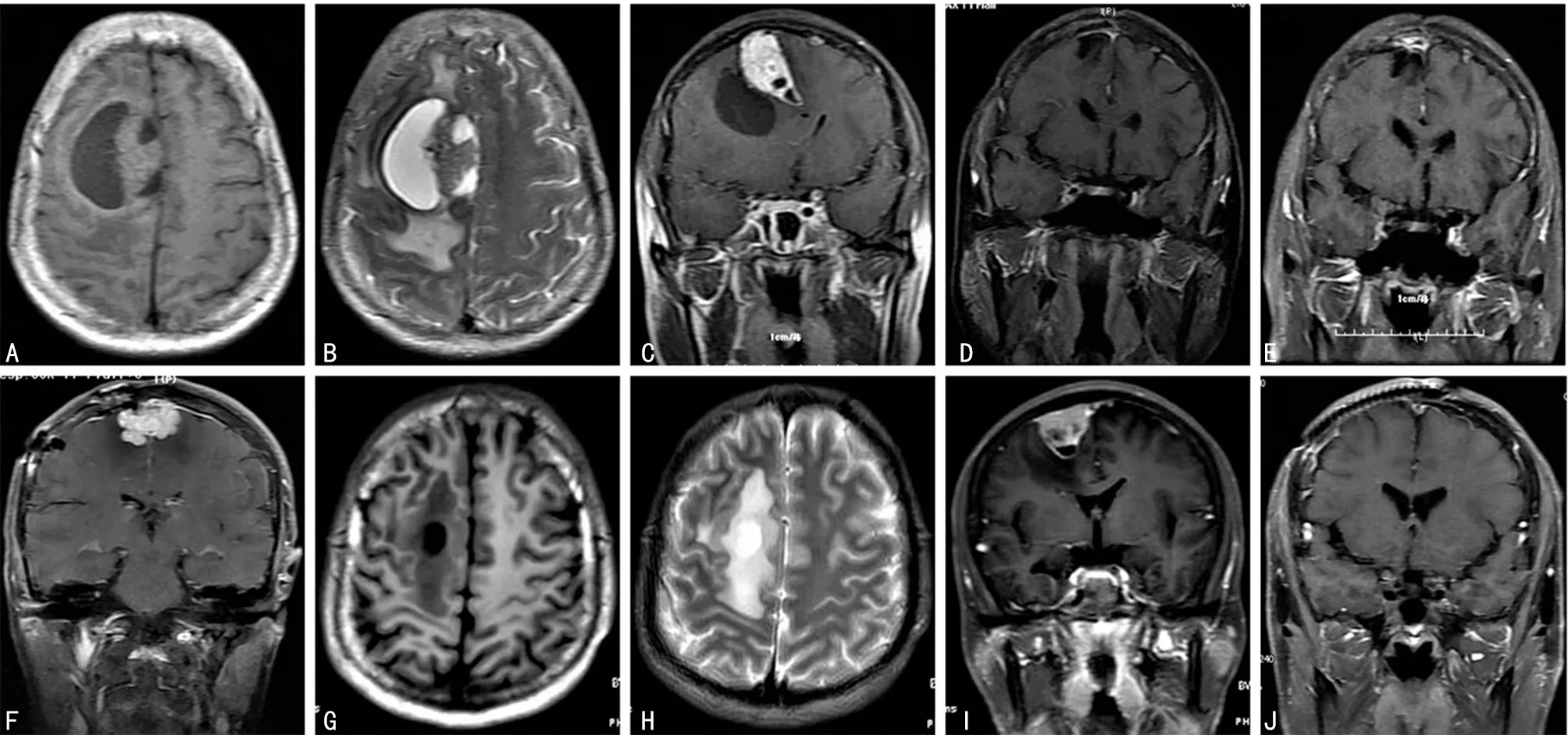

病例1,41岁女性,2010年1月以“间断头疼半年,加重伴下肢乏力1个月”为主诉入院。查体:双下肢肌张力正常,肌力Ⅳ级,其余无特殊。完善头颅磁共振成像(MRI)提示右顶叶镰旁可见不规则形等T1等T2囊实性异常信号,大小约4.5 cm×4.5 cm,周边可见T2/液体衰减反转恢复序列(FLAIR)大片指压状水肿带,扩散加权成像(DWI)信号稍高;增强扫描可见病灶的实性成分明显不规则强化,囊变区无强化,可见脑膜尾征。行右额开颅肿瘤切除术,术后病理检查:光镜下可见细胞质丰富,紧密排列在血管周围呈乳头状结构的肿瘤细胞;免疫组织化学显示上皮膜抗原(EMA)+、波形蛋白(Vimentin)+、广谱细胞角蛋白单抗(AE1/AE3)-、细胞角蛋白20(CK20)-、细胞角蛋白7(CK7)-、胶质原纤维酸性蛋白(GFAP)-、人类黑色素相关抗原(HMB45)-、增值指数(Ki-67)+5%~10%、神经标志物(S-100)+、绒毛蛋白(Villin)-,诊断符合PM。术后1个月开始放疗,总照射剂量为60 Gy,共30次(第1阶段总照射剂量50 Gy,共25次;第2阶段总照射剂量10 Gy,共5次),照射部位为右侧额叶。放射治疗结束后患者头疼、双下肢乏力症状好转。此后定期随访2年半,未见明显复发或转移。失访4年,2016年10月患者再次出现双下肢无力,入院后检查头颅MRI提示顶部颅板下可见不规则稍长T1稍长T2信号影、边缘分叶、骑跨中线、增强后不均匀强化,行双侧额顶窦旁肿瘤切除术,术后病理检查证实孤立性纤维性肿瘤,仍在随访中。

病例2,27岁男性,2020年10月以“头疼2个月”为主诉入院,查体未见明显阳性体征,头颅MRI显示右额部颅板下见类圆形异常信号占位,以等T1高T2信号为主,压缩序列呈稍高信号,下缘见斑片状低信号,周围可见大片状水肿,病变边界欠清;增强后病变明显不均匀强化,内囊变区无强化,病变基地宽、与颅骨内板相连,并可见脑膜尾征。在神经导航下行右额脑膜瘤全切除,术后病理检查:光镜下可见细胞质丰富,细胞浆染色明显,围绕血管紧密排列呈乳头状结构的肿瘤细胞;免疫组织化学显示EMA+、Vimentin+、孕激素受体(PR)+5%、Ki-67+30%、抑癌基因(P53)+、生长抑素Ⅱ型受体(SSTR2)+、单链Ⅰ型糖蛋白(CD99)+、钙粘蛋白(CD34)-、雌激素受体(ER)-、GFAP-、S-100-、信号转导因子及转录激活因子6(Stat6)-、少突胶质细胞转录因子(Olig-2)-,诊断符合PM。术后病情好转出院,20 d后出现切口感染来院,行“坏死组织切除清创术+去骨瓣减压术”,5个月后完善头颅MRI未见肿瘤复发并行“颅骨修补术”。近2个月前完善头颅MRI未见肿瘤复发,予以右侧额叶术后瘤床区放疗:总照射剂量60 Gy,共30次,每次2 Gy,每周5次。以上两例患者术前及术后随访头颅MRI见图1,病理检查见图2。

A~C:病例1术前术前MRI;D~F:病例1术后1、2及6年的复查MRI;G~I:病例2术前MRI;J:病例2术后10个月的复查MRI。

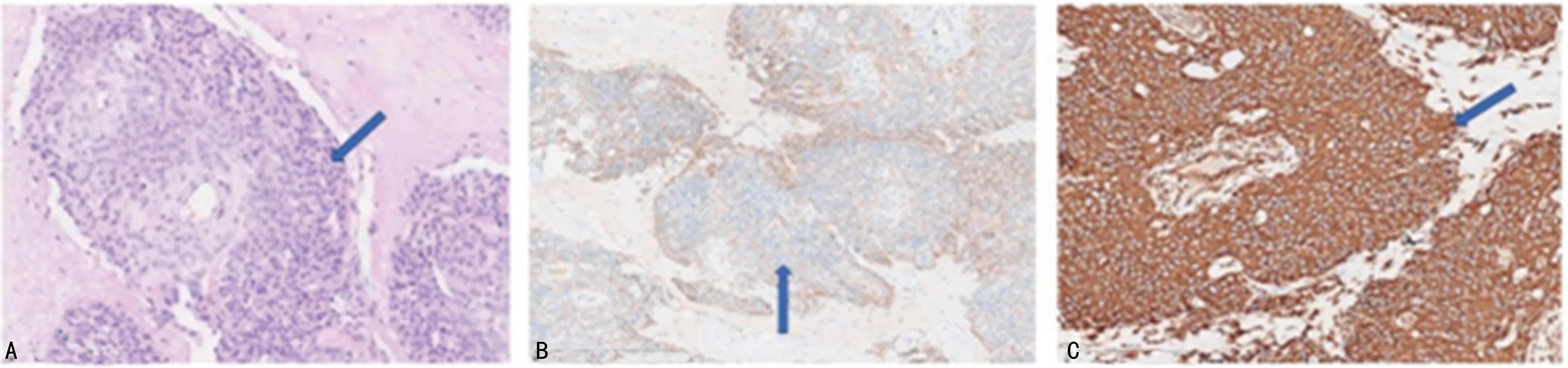

A:PM组织苏木素-伊红染色(200×),箭头所示为血管周围乳头状排列的肿瘤细胞;B~C:PM组织免疫组织化学染色(EnVision二步法染色,200×),箭头所示为阳性表达的EMA及Vimentin。

2 讨 论

PM在1938年由库欣和艾森哈特首次提出,是一种罕见的恶性脑膜瘤,主要见于儿童和年轻人,在儿童脑膜瘤中的比例约9.8%,而成人仅占1.0%~2.5%。因其侵袭性生长、易复发、远处转移、预后差等恶性生物学性质被列入为世界卫生组织(WHO)Ⅲ级脑膜瘤。PM多见于大脑凸面、矢状窦旁及大脑镰旁等,后颅窝、椎管、脑室或颈静脉孔区少见[1-3]。本文病例1为中年女性,属于该病罕见人群,两例患者肿瘤均位于幕上。临床症状无特异性,与其部位、大小、生长速度及瘤周水肿严重程度有关。

本文病例1 MRI显示等T1等T2囊实性异常信号,病例2为等T1高T2信号,二者均有实性和囊性部分,实性部分不均匀强化,瘤周水肿明显,边界不清。结合相关文献发现,PM有MRI平扫T1低或等信号、T2高或等信号、强化不均匀、呈分叶状、分界不清楚、瘤周水肿明显等影像学特点[4]。该肿瘤因生长速度过快,呈不均衡、多中心膨胀性生长,浸润至脑实质,压迫静脉,瘤内出血、坏死,故MRI表现为分叶状、边界不清、强化不均匀、瘤周明显水肿及瘤内或瘤周囊变等[2,5]。血管外皮细胞瘤、高级别星形细胞瘤、转移瘤和原始神经外胚层肿瘤等的影像特征与PM相似,难以鉴别,血管外皮细胞瘤生长部位及影像表现与PM极度相似,影像学表现为分叶状结构、不均匀强化、半数以上可见硬脑膜尾征,不同点是可见骨质侵袭、血管信号空洞;高级别星形细胞瘤硬脑膜尾征少见,可生长到脑实质;转移瘤可表现为环状强化影[2]。

本文中患者术后病理检查可见组织片状坏死,肿瘤细胞的细胞质丰富,细胞质染色明显,血管周围紧密排列呈乳头状结构。免疫组织化学染色可见EMA及Vimentin阳性表达,GFAP为阴性,S-100 1例阳性、1例阴性,Ki-67阳性率均较高,PR及P53阳性。根据本文两例患者病理检测结果并结合相关文献,总结PM的病理特点如下:肿瘤细胞呈柱状,细胞质丰富,形态较单一、核分裂多见,增生活跃,在血管周围紧密排列成乳头状结构[5]。免疫组织化学染色EMA及Vimentin的阳性表达被认为是其可靠的免疫组织化学标记物,GFAP通常阴性,S-100呈现多样性[5]。不典型脉络丛乳头状瘤、乳头状室管膜瘤、转移性乳头状腺癌、星形母细胞瘤等肿瘤组织学表现为乳头状结构,易与PM混淆,需注意鉴别。不典型脉络丛乳头状瘤CK和Vimentin通常阳性,EMA阴性;乳头状室管膜瘤GFAP阳性;转移性乳头状腺癌多见于老年患者,CK及EMA阳性,Vimentin阴性;星形母细胞瘤GFAP阳性[6-7]。

由于PM的发病率极低,缺乏大规模病例研究数据,关于其复发率、预后相关的研究数据有所不同,且尚无明确的治疗指南。大多数研究报道PM复发率约55%,75%的PM病灶局部浸润至脑实质,约20%的PM可通过脑脊液远处转移,常转移至肺和肝脏,患者5年存活率约为40%[7-8]。手术切除范围是预后的独立影响因素,且术后放疗可降低复发率,因此,强调手术尽量全切,术后辅助放疗,以提高患者生存率[7-10]。FONG等[10]对29例PM患者进行meta分析表明,全切复发率为47.8%,明显低于次全切复发率(83%),且证实术后放疗可提高患者生存率。另一文献中报道,30例PM患者中全切者复发率为57.1%,次全切者复发率为100.0%,建议无论切除范围如何,尽早进行放疗,以提高局部侵袭控制率和生存率[11]。JIANG等[12]报道1例脑干内PM患者初次手术9个月后复发,二次术后放疗随访2年未复发。本文病例1术后放疗,定期随访2年半未复发,6年后发现新的肿瘤类型,新出现的肿瘤考虑为放疗后继发肿瘤,未考虑PM复发。病例2肿瘤手术全切,术后10个月内未见明显复发,鉴于该肿瘤恶性程度及复发率高,患者积极进行了放疗。根据目前文献报道结合本文2例患者的治疗经验,建议手术尽量全切,术后尽早辅助放疗,其放疗方案及放射剂量有待进一步研究,以提高术后放疗的安全性。

根据相关文献报道可知,尽管化疗、免疫治疗等治疗方法已被用于恶性脑膜瘤的治疗,但疗效尚未明确。既往研究中伊马替尼、替莫唑胺、环磷酰胺和羟基脲等化疗药已被用于治疗恶性脑膜瘤,但没有获得确切的疗效[8,13-14]。此外,用抗集落刺激因子1受体(colony-stimulating factor 1 receptor,CSF1R)对大鼠恶性脑膜瘤模型进行免疫治疗,结果显示恶性脑膜瘤的生长明显被抑制[15],因此笔者认为抗CSF1R治疗可能有望成为对PM有效的免疫疗法,可进行进一步研究明确其有效性和安全性。

此外,也有不少关于治疗恶性脑膜瘤的探索性研究报道。一项体外实验结果显示,艾日布林(一种端粒酶抑制剂)可抑制恶性脑膜瘤细胞生长,有望成为治疗PM的靶向药物[16]。另一项研究表明,大黄酚(一种抗肿瘤作用的蒽醌)通过调节骨诱导因子/哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(OGN/mTOR)信号通路,抑制恶性脑膜瘤细胞的活力和增殖,有望成为对恶性脑膜瘤的治疗靶点[17]。激光间质热疗(laser interstitial thermal therapy,LITT)是通过立体定向导管对病灶进行热消融,已有研究者将其用于2例恶性脑膜瘤、2例孤立性纤维性肿瘤患者的治疗,患者肿瘤体积平均减少52%,也是有前景的恶性脑膜瘤治疗方法[18]。

综上所述,PM是脑膜瘤的罕见类型,其恶性程度高,易浸润至脑实质、发生远处转移,手术难以全切,复发率高,预后差。尽管PM有一定的影像学和病理学特征,但临床中容易混淆,需谨慎鉴别。尽量手术全切和术后辅助放疗是目前被提倡的治疗方法。化疗、免疫治疗、靶向治疗等多种治疗方法仍处于探索阶段,有效性和安全性有待进一步研究阐明。