互联网使用对农户土地转出的影响机制研究

——基于CFPS2018的微观证据

宋 宇

(南京审计大学,江苏 南京 211800)

党的十九大报告明确提出,“巩固和完善农村基本经营制度,深化农村土地制度改革,完善承包地‘三权’分置制度”。为实现土地流转提供制度基础,合理配置各种土地资源要素,实现土地经营规模化,助力乡村振兴,推动农业农村现代化发展。然而,由于受到传统小农经济思想的束缚,且农村非农就业人口的转移以及土地流转市场的不规范,在某种程度上抑制了农户土地转出的积极性,从而阻碍了土地经营规模化的进程。

党的十八大以来,党中央、国务院高度重视数字农业农村建设,也已经作出了实施大数据战略和数字乡村战略、大力推进“互联网+”现代农业等一系列重大部署安排。中国互联网络信息中心第49次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2021年12月,我国城镇互联网普及率为81.3%,农村互联网普及率为57.6%,城乡地区互联网普及率差距呈逐渐缩小的趋势[1]。互联网作为新兴的生产力,赋能农业的生产要素配置,优化农业资源,改变并创新原有的传统农业生产发展方式,有利于实现农村经济转型。互联网能够打破消息传播过程中的时空限制,让农户能及时充分了解土地流转市场的相关信息,解决信息不对称的问题。同时,农户从互联网接收更多就业信息,会对农户就业行为产生影响,从而影响其土地转出决策。

由此,探究“互联网+土地转出”的影响机制对于提高土地资源合理配置的效率,推动土地规模化经营,实现乡村振兴具有重大意义。本文基于中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)2018年的微观数据,分析互联网使用对农户土地转出的影响机制,从而有助于探索互联网如何与土地流转市场融合发展。

1 文献述评

诸多文献探究互联网对农业经营规模化发展以及农户非农迁移对土地流转的影响。在推动农业经营规模化进程中,互联网的扩散进一步刺激了农产品的供给与需求。李国英(2015)和张云忠(2020)认为将合作社、家庭农场、现代农业企业等新型农业经营主体与规范的土地流转市场相结合,有利于加速农业经营网络的构建,实现农业产业的商业化、市场化[2-3]。有学者认为,城镇化应该鼓励土地流转,从而实现土地经营规模化,提高农作物的生产效率,推进“互联网+农业”发展[4]。与此同时,互联网上丰富的就业信息影响了农户的非农行为,从而影响农户土地转出的决策。已有研究认为互联网使用对年轻一代农村劳动力转移具有显著的促进作用[5-6],随着农村劳动力的迁移以及非农就业人数的增加,家庭农地转出的概率显著提高[7]。

“互联网+土地流转”不仅是土地资源合理配置的创新形式,而且对于探索土地流转如何更好地融入信息化时代以及完善与规范土地流转市场[8-9]具有重大意义。一方面,互联网作为信息传播媒介,降低了农户获得信息的成本[10],同时,丰富的农业信息资源,有利于农户改进自己的农业生产技术,提高农业生产效率[11-12]。互联网的扩散使得农户不断接触到新兴事物,影响着农户的就业观念,进而促进农户非农化发展,使得闲置空地增加,会促进土地流转[13-14]。另一方面,发挥互联网在生产要素配置中的优化与集成作用,建立土地流转平台,有利于降低农户在土地流转中的交易成本,从而提高土地流转效率。因此,互联网作为连接土地流转交易双方的纽带,能够确保双方能够及时获取土地供求信息,及时获得土地市场价格信息,提高双方的议价能力,实现双方利益最大化。土地作为一种不可再生具有稀缺性的生产要素,是人们赖以生存与发展的物质基础。土地的有效流动有利于推动土地要素市场化,促进土地资源合理配置。

就土地流转发展的现状来看,由于我国人口众多,多数农户受到传统养老思想的影响[15],进行土地流转的意愿不强。同时,土地流转信息平台建设与互联网的发展不同步,土地流转过程中供求双方的信息不对称是导致土地流转速度慢和规模化发展受限的重要原因之一[16-17],出现土地流转农户所获得的收益往往低于市场价格,从而影响了农户的利益[18]。有学者认为土地流转双方之间的信息渠道不畅通、互联网与土地金融支持力弱、互联网专业人才缺乏是导致家庭农场经营能力有限的原因[19]。因此,探究互联网使用与土地转出之间的影响机制至关重要,其对于推动土地流转,实现乡村振兴具有深远的意义。

目前相关领域多是聚焦于借助互联网搭建的土地流转平台的规范性研究,而互联网使用对农户土地转出的影响机制方面的探究相对较少,并且相关的实证研究也比较少。本文通过研究互联网使用与农户土地转出之间的关系,以期为我国推动数字经济与农业农村现代化的融合发展,推动农村土地流转,助力乡村振兴提供理论借鉴。

2 机制分析

农村经济转型离不开土地,土地是农村经济发展的重要推动力。土地资源具有稀缺性和不可替代性的特点,因此,合理地规划土地至关重要,土地流转则是进行土地资源优化配置的重要手段之一。

农地交易信息的不对称是土地流转中亟须解决的问题[20],在某种程度上制约了市场机制的资源配置。如图1所示,第一,互联网使用通过降低供需双方的信息不对称水平,使交易双方能够及时准确地了解土地供求信息,从而有效推动土地转出的顺利进行,进而提高供需双方的收入和福利水平[21]。第二,互联网使用能够提高交易双方搜集、分析土地流转市场信息的效率,降低市场交易成本,使价格公开、透明,确保交易双方的信息能够及时得到反馈。土地流转的市场化对优化土地资源配置、提高土地利用率有着积极影响。第三,互联网提供的就业信息被农户接收,从而影响农户的非农就业转换行为。当农户的非农收入超过临界值且能够一直保持高于农业产出时[22],非农就业农户的收入水平提高,农户更倾向于选择外出务工,从而影响其土地转出的决策行为。

图1 互联网使用对农户土地转出的影响机制

3 变量选取与模型构建

3.1 数据与变量

本文采用中国家庭追踪调查(CFPS)2018年的数据。CFPS是由北京大学中国社会科学调查中心实施的全国性跟踪调查项目,覆盖全国25个省(自治区、直辖市),从2010年开始展开两年一次的调研。由于本文研究互联网使用对农户土地转出的影响,最终在CFPS 2018年的数据中筛选出7 627个样本。

3.1.1 解释变量

互联网使用是本文的核心解释变量。本文探究农户是否会借助互联网平台来获得土地流转相关的信息从而对其土地流转决策产生影响,选取是否上网作为衡量是否使用互联网的指标。变量选用二元赋值法,根据问卷中的问题“你是否上网”进行定义,如果回答“是”,则定义互联网使用取值为1,否则为0,为二值虚拟变量。后文将会对问卷中的“是否移动上网”和“是否电脑上网”进行稳健性检验,如果回答均为“否”,则定义互联网使用取值为0,否则为1,为二值虚拟变量。

3.1.2 被解释变量

土地转出是本文的被解释变量,根据问卷中的问题“是否将土地出租他人”进行定义,无论是否收取租金,只要将土地交与其他人使用即视为“出租”。如果回答“是”,则取值为1,否则为0。由于土地流转过程中的主体包括农户、合作社、民族企业,所以估计结果是有偏的,因此在筛选剔除农户个体以外的主体后再对互联网与土地流转之间的影响机制进行探究。

3.1.3 控制变量

控制变量包括个体层面特征变量、家庭层面特征变量和村庄层面特征变量。其中个体层面特征变量包括性别、年龄、年龄平方、婚姻状况、健康状况、受教育年限,家庭层面特征变量包括家庭人均纯收入、家庭劳动力数量、家庭人口规模,村庄层面特征变量包括农村地貌特征、农忙雇工价格、农业劳动力比例。

各变量描述性统计结果如表1所示。

表1 变量描述

3.2 计量模型

本文因变量土地转出为离散变量,因此,采用离散选择模型Probit模型进行回归分析。

式(1)中,Transferi表示农户是否已经将土地租给别人,即土地是否流转,Interneti表示农户是否使用互联网的二值虚拟变量,Xi表示个体、家庭、村庄层面的特征变量,系数βi表示互联网使用对农户土地转出的影响系数,系数β2表示控制变量对农户土地转出的影响系数,αe为控制了省级层面不随时间变化的不可观测因素对互联网是否促进土地流转产生的影响,表示随机扰动项。

4 实证分析结果

4.1 互联网使用对土地流转影响的基准回归

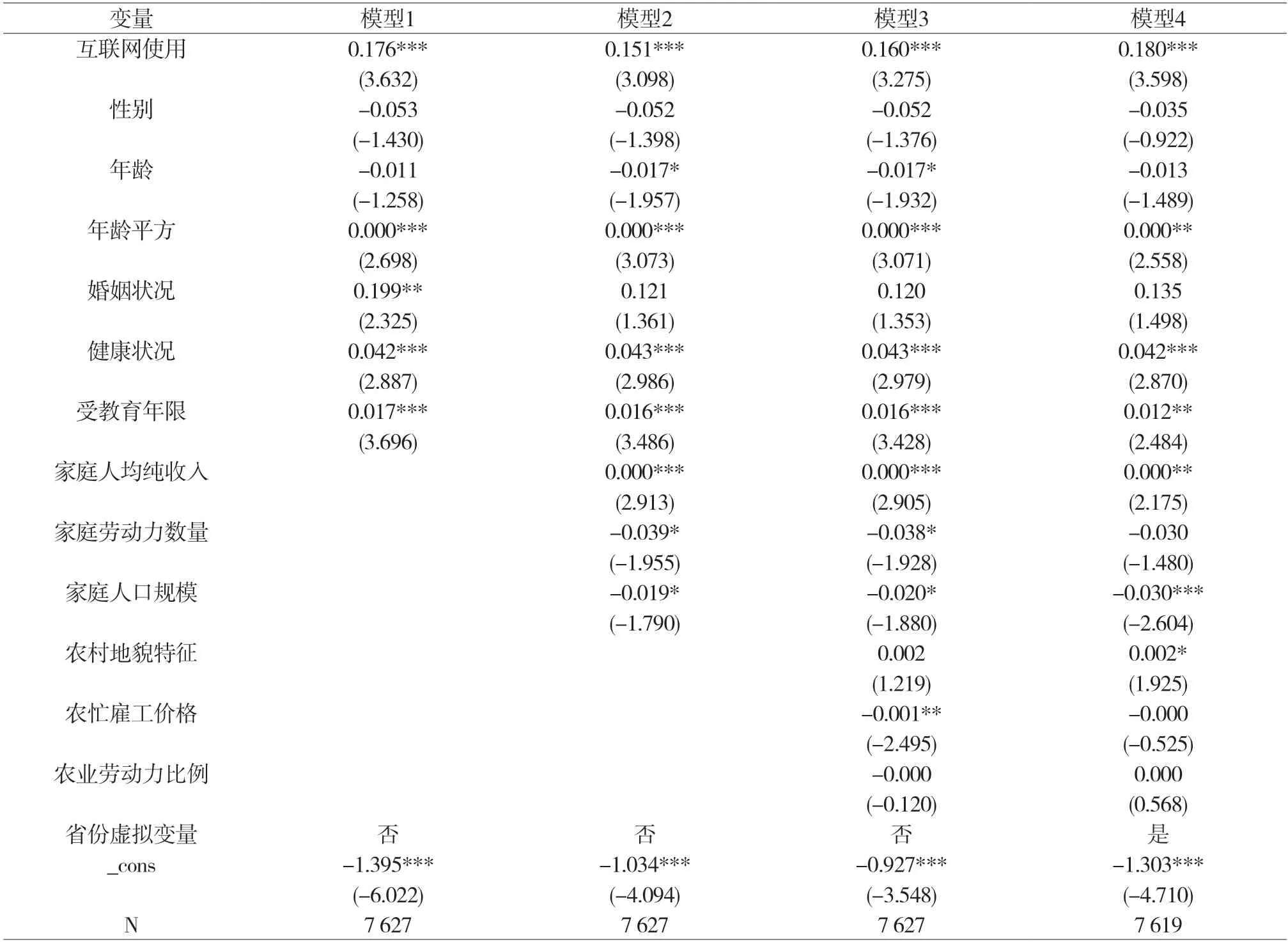

表2是运用Probit模型汇报的互联网使用对土地流转影响的基准回归结果。互联网使用的系数为正,且均达到了1%的显著性水平,这说明农户使用互联网显著促进了土地流转。模型1加入个体层面控制变量,模型2同时加入个体、家庭层面的控制变量,模型3同时加入个体、家庭、村庄层面的控制变量,而模型4相较于模型3引入了省份虚拟变量。由于地区的土地流转与经济发展有关,所以使用省级固定效应模型解决遗漏变量问题。

表2 回归结果

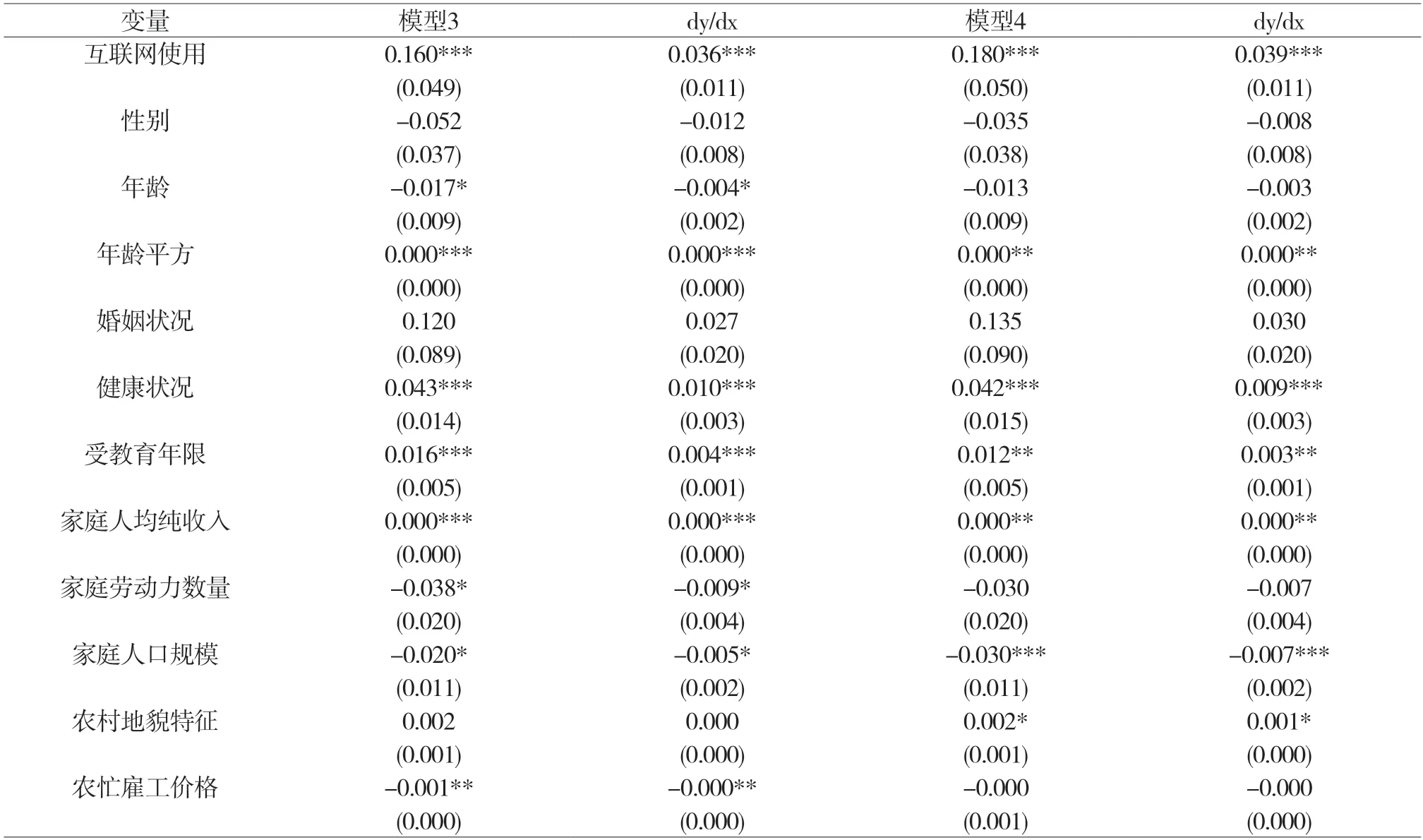

表3所示是在控制了个体、家庭、村庄层面后进行的边际效应回归结果,两个模型的区别在于后者加入了省份虚拟变量。从中可以发现,模型3和模型4的边际效应均为正相关,由此可知互联网使用对土地流转是具有显著促进作用的。

表3 边际效应回归结果

续表3 边际效应回归结果

模型的回归结果表明,性别系数为负,并且没有显著影响,男性与女性相比更不轻易转出土地;户主年龄平方系数为正,户主年龄系数为负,由此可知当农户年龄小于37岁时,不愿意转出土地,而当农户年龄超过37岁时,更倾向于转出土地;婚姻状况对土地转出的影响不显著;农户健康状况的系数为正,健康水平低的农户更倾向于转出土地;受教育年限以及家庭人均纯收入的系数显著为正,表明在其他条件不变的情况下,受教育程度高的农户可能更容易接受土地流转的政策,更支持土地流转。同时,由于互联网的进一步发展,农户就业观念转变,非农就业提高了农户的收入水平,从而使其更倾向于土地转出。家庭劳动力数量的系数显著为负数,表示家庭劳动力数量越多,转出土地的可能性越小。家庭人口规模的系数显著为负数,表示一个家庭的人数越多,越不可能倾向于土地转出,这也与前述的家庭劳动力数量相互印证。最后在村庄层面上,农村地貌特征的系数显著为正,表明地势陡峭的土地不易转出,而地势平坦的土地更容易转出;农忙雇工价格的系数显著为负,即农忙雇工价格越高越不易于土地流转,可能因为在土地交易的过程中,考虑到成本与收益的问题,雇工价格升高,土地流转的流入成本上升,从而抑制了土地流转行为的产生;村庄的农业劳动力比例对土地转出没有显著影响。从整个基准回归模型来看,互联网使用的系数显著为正,表明互联网使用对土地流转具有正向促进作用。

4.2 内生性问题

由于互联网使用属于一种自主决策行为,在分析过程中可能会存在反向因果或者遗漏变量的问题。本文选用家庭上网比重作为工具变量,家庭上网比重与是否上网这个二值虚拟变量具有相关性,同时不会直接对土地流转产生影响。同时,通过weakiv检验,P值为0,拒绝原假设,通过显著性检验。Probit及IV回归结果如表4所示,工具变量家庭上网比重对互联网使用的影响在1%的水平上显著。

表4 Probit以及IV回归结果

5 稳健性检验

5.1 探究不同上网方式对土地流转的影响

随着数字化的发展,农户除了使用电脑外,上网方式逐渐多元化,手机、平板电脑等智能设备成为人们上网的主要工具。本文将根据不同的上网方式分别进行稳健性检验。

如表5所示,不同的上网方式对土地流转的影响不同,使用移动上网的农户土地转出的边际效应增加3.7%,使用电脑上网的农户土地转出的边际效应增加5.8%,系数均与表2的基准回归结果中模型3、4的边际效应保持一致,其中电脑上网对土地转出的正向效应更为明显。

表5 移动上网、电脑上网对土地转出的Probit估计结果

5.2 替换Logit模型的稳健性检验

为进一步验证结果的稳健性,本文重新应用前述分析中提到的另一种常见二元选择模型Logit进行回归,只改变模型形式,保持核心变量、控制变量不变,估计结果如表6所示。

由表6可知,替换模型后,模型估计的系数数值稍微变大,但系数的显著性没有发生根本性变化。互联网使用的系数均显著为正,系数均通过了1%的显著性检验,同时边际效应的显著性也为正相关,再一次印证了互联网使用对土地流转具有显著的促进作用。

表6 替换模型的稳健性检验

6 结论与启示

6.1 结论

研究发现,互联网使用促进了农村土地流转。年龄较大农户的土地转出积极性高,且健康状况、受教育年限、家庭人均纯收入以及平坦的村庄地貌对土地流转具有正向作用,而家庭劳动力数量、家庭人口规模以及农忙雇工价格的系数显著为负。分析不同的上网方式对土地流转的影响和模型调整的稳健性检验表明,上述结果非常稳健。这一结果表明,在农业农村现代化进程中,互联网作为信息技术最为重要的载体,在土地流转过程中能发挥巨大的推动作用,有助于提高土地资源的优化配置效率。

6.2 启示

在推进农业农村数字化建设的进程中,互联网作为新兴生产力,在推动农业资源合理配置中发挥巨大作用。土地流转是实现农业农村现代化中不可或缺的部分,是实现乡村振兴的迫切需要。第一,要进一步完善农村互联网基础设施,提高互联网普及率,缩小城乡“数字鸿沟”。这有利于盘活农业信息资源,让更多农户学习到更多的农业知识,提升自身技能,同时拓宽就业渠道,促进非农就业。第二,应该进一步构建与完善土地流转平台,充分发挥互联网信息传递的优势,为农户的土地转出增添动力。同时完善土地流转平台的规章制度,为维护农民的切身利益提供制度保障。第三,加强农户互联网使用技能的培训,使得农户能够通过互联网学习到新的农业技术,提升农业技能,并更好地获得相关就业信息,促进农户的非农就业,为农户增收助力,为我国农村经济社会的可持续发展提供保障。