俞振飞120周年诞辰纪念文集摘要

俞振飞研讨会

俞振飞先生谈粟老的曲学渊源和贡 献——1964年俞、胡通信考释

吴新雷(南京大学文学院,教授)

俞振飞先生在1964年1月24日给曲家胡忌同志写了一封信,专谈乃父粟庐老人家的曲学渊源和业绩贡献。现据胡忌同志赠我此信的复印件校点公布:

此信的内容甚有史料价值,试做考释:

(一)关于粟老的曲学师承,过去只提叶堂传人韩华卿,此信补充提出了另一人滕润之。

(二)粟老独具创造性,既不固步自封,又能转益多师,到各地寻师访友,还向各戏班的艺人学了很多戏。昆曲历来有“清工”和“戏工”之分,信中指出粟老最大的贡献是把“清工”和“戏工”糅合在一起,形成了他的独特风格,这点明了“俞家唱”和“俞派唱法”的渊源和来头。

(三)信中指出:粟老是苏州昆曲传习所的主要发起人之一,穆藕初是苏州昆曲传习所的创办人,一九二三年穆藕初在上海成立“粟社”,推广传承了“俞派唱法”。

(四)信中指出:《粟庐曲谱》是由香港中华书局于1953年付印,正式出版在1954年。卷首所载《习曲要解》写成于1953年。

此信提示了多种重要的资讯,摘要就不一一列举了。

昆曲大师俞振飞先生对表演艺术理论的重要贡献

李 晓(上海艺术研究中心,研究员)

俞振飞先生在长期的昆剧、京剧表演的舞台实践中,逐渐形成了儒雅秀逸、富有书卷气的艺术风格。俞振飞先生在表演艺术上取得了卓著的成就,积累了丰富的演艺经验,善于思考演艺的理论问题,是个学者型的艺术家。不仅在表演艺术上取得了卓著的成就,而且在表演艺术理论上也作出了重要的贡献。如认为书卷气,是昆曲小生的身份特征。如对于四功五法之“法”的认识,是戏曲界第一个从学理上阐述了它是指手、眼、身、步的相互联系与相互协调,指身体各部位训练中的规范、法则与相互协调,也包括各种身段动作组合过程中的规范、法则与相互协调。如在昆曲行当的表演中,提出真正的表演,就是要表现出具有个性的某一人物,即表演行当人物的个性化特征。又如总结出,人物的性格基调决定人物的性格,决定戏剧结构,也决定人物的性格行为等,丰富了戏曲表演艺术理论宝库。

海派文化大师俞振飞的历史贡献

谢柏樑(中国戏曲学院,教授)

在大家公认的海派文化大师中,戏曲表演艺术家俞振飞享誉海内外。迄今为止,由国家文化部和中国文联举办的表演大师演出大会,也只有梅兰芳、周信芳、盖叫天和俞振飞4人荣膺殊荣。俞振飞以传统文人雅士的身份投身舞台,将自身的文化修养熔铸于昆曲与京剧的表演实践之中,在“花”与“雅”的相互融汇中游刃有余。他还滋兰树蕙,传道授业,为戏曲艺术的发展培养了大量人才。论文从传统文化品格、京昆融汇成就、人才培养序列等方面,试图立体还原俞振飞的传统文化传递路径及其为京昆艺术的发展所作出的重要贡献。

俞振飞对20世纪昆曲和戏曲的巨大贡献评述

周锡山(上海艺术研究中心,研究员)

俞振飞的昆曲演唱达到20世纪的最高水平,形成昆剧小生的书卷气。俞振飞在整个20世纪是传承和发展昆剧的中流砥柱。在民国时期,俞振飞帮助传字辈学习、成长;帮助梅兰芳和程砚秋提高昆曲演唱水平,合作演出昆京经典作品;与众多京剧大家和名家合作演出,成为京剧四大小生之一,以京昆互补方式、舒展创新精神而获得高度的艺术成就,作出重大贡献。在新中国成立后,俞振飞与梅兰芳、言慧珠等拍摄的昆剧电影,是标志性的艺术经典;与言慧珠、华文漪、张继青合作演出示范性的昆剧经典;担任上海市戏曲学校校长,培育昆大班、京大班、昆二班和俞派小生群体。俞振飞在昆曲音乐和理论研究方面,都有重大贡献。

俞振飞1955年回上海后,开始了艺术生涯的辉煌阶段。自1955年至1991年,俞振飞在上海的45年漫长岁月中,完成了熔京昆艺术为一炉,“书卷气”浓郁、儒雅秀逸的俞派表演艺术风格,成为公认的新中国70年戏剧史上里程碑式的京昆艺术大师和标志性的文化大家。他的多部昆曲和京剧代表作,皆成为传世经典。

做戏、协调与格调——从《俞振飞艺术论集》谈俞振飞的表演思想

张 聪(上海大学上海电影学院戏剧与影视系,硕士研究生)

赵晓红(上海大学上海电影学院,教授)

俞振飞作为肩挑京、昆的小生泰斗,在长久的舞台实践中形成了自己独特的表演思想,这不是一句“书卷气”所能概括和形容的。在京剧中小生作为旦角的附属角色主要承担配戏的任务,俞振飞在京剧小生的演出实践中形成了自觉的表演意识,建立了戏剧情境中的表演主体性。在舞台实践中,从自身程式动作,到整体的舞台配合都以协调为原则,进行了程式动作的重新编码,形成了丰富的表演经验。而对戏曲格调问题的重视,则成为俞振飞进行戏曲表演贯穿始终的美学标准和艺术追求。

俞振飞与当代昆曲的知识生成——昆曲“俞派”知识的生成与建构续论

陈 均(北京大学艺术学院,副教授)

在当代昆曲知识里,“俞派”“书卷气”与俞振飞紧密相关。民国时期,为了在戏曲场域里获取一定位置,俞振飞主导或影响了这些知识的生成。20世纪80年代,随着俞振飞确立戏曲界的中心位置,通过“纪念会”这一特定方式,这些昆曲知识得以进一步的生成与建构。俞振飞与昆曲“俞派”知识的关联展示了当代昆曲的运作机制以及昆曲知识的生成方式。

江南吴文化的生命与灵魂——昆剧的历史地位和当代意义

张福海(上海戏剧学院,教授)

吴文化是江南地区文化的组成部分,也是昆剧艺术的诞生地,吴文化的具体表现;昆剧经过16世纪至18世纪的历史行程,完成形态;昆剧以水文化为基础,建立文化的基本精神,昆剧的声腔艺术总体上、本质上是“柔”;“柔”,是昆剧的基本精神,在哲学上就是老庄的“水”的审美表达,并以委婉细腻、流利悠远,一波三折,繁复细密构成审美的特点。昆剧作为非物质文化遗产,它在今天倍加保护,它的基本精神是被秉承和发扬的,也是中国戏曲在现代性的重建再造中的基本资源。

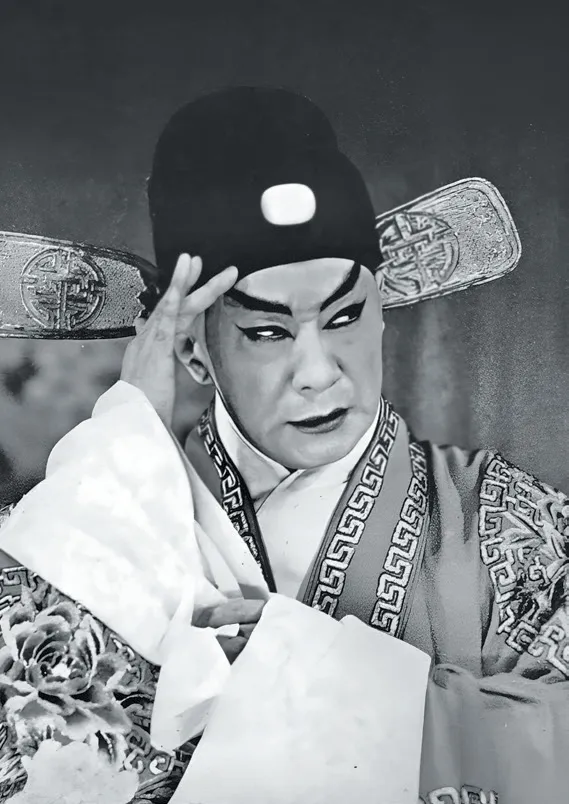

俞振飞《奇双会·写状》(1961 年)

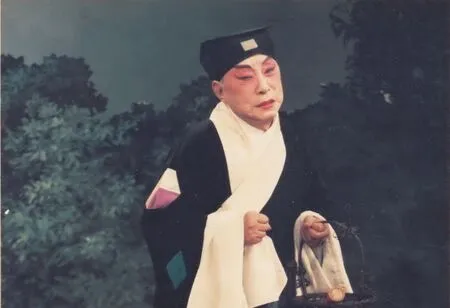

俞振飞《奇双会·写状》(20世纪40年代)

小先生大朋友——俞振飞与浙昆人的情缘

张一帆(中国人民大学文学院,戏剧戏曲教研室主任)

在百年来的昆曲文化传承传播过程中,俞振飞先生与以昆剧传字辈为主体创建的浙江昆剧团有着不可替代的历史地位,本文通过俞振飞对传字辈早期艺术生涯的不可或缺性、浙昆和《十五贯》对俞振飞焕发艺术青春的不可或缺性、俞振飞对浙昆后辈的悉心传承以及俞振飞与周传瑛的终身友谊四个方面的叙述,梳理俞老与浙昆几代艺术家之间长达数十年的情缘,以纪念俞振飞先生双甲子诞辰。

俞振飞先生参与民国上海曲社的几次活动

浦海涅(中国昆曲博物馆,副馆长)

京昆大师俞振飞先生于昆曲之道,造诣精深,饮誉中外。1914年赓春曲社曲叙,是目前已知俞振飞先生参加的有确切记录的最早一次昆曲曲叙活动。1933年昆剧保存社湖社公演为重组昆剧保存社,兼为困境中的昆剧仙霓社筹款。1947年虹社上海实验戏剧学校演出,与张元和、张充和一起搬演《断桥》。1947年同声集二十周年纪念彩串,与徐凌云先生合演《连环记·小宴》。今年适逢纪念俞振飞先生诞辰120周年,找到几则俞振飞先生民国时期参加上海昆曲社团活动的旧闻,似乎未见载于目前所见的各种俞振飞先生纪念书籍中,故此略作记录,为日后的“俞学”研究做一点补充。

俞振飞大师与昆山曲界二三事

彭剑飙(昆山当代昆剧院,艺术采编)

昆山是昆曲的发源地,自昆曲诞生以来,笙歌清唱、绵绵不绝。著名京昆艺术大师俞振飞先生多次专程到昆山,与曲友们唱和酬谢。其中最重要的有三次,第一是1918年之前,陪父亲、曲圣俞粟庐到在昆山投资的李平书家度曲闲雅;第二次是1923年8月专程参加昆山玉山俱乐部举行一周年同期;第三次是1955年苏州民锋苏剧团到昆山训练时,前来教学指导张继青等。20世纪80年代后,更是多次为昆山昆曲的发展建言献策,还为昆山昆曲博物馆捐赠珍贵资料。

俞振飞与昆曲在香港的传播

李良子(上海复旦大学中国古代文学博士,上海教育出版社编辑)

作为近现代南方昆曲的代表人物,俞振飞在昆曲的传播方面有着很深远的影响力。他在中国香港的活动贯穿了香港昆曲从开拓到繁盛的过程。其间,他与实业家、传媒界和其他文艺界人士的往来起到了重要作用。通过演出与讲座、影音资料及诗词曲文等多种途径,俞振飞保持着与香港的文化交流,促进了昆曲在香港的传播。在“时势”与“地势”的共同作用下,俞振飞凭借着高超的艺术造诣和极强的适应力,不惟对香港昆曲的发展作出了极大贡献,也促进了昆曲在其他地区的广泛传播,体现出优秀传统文化强大的吸引力。

俞振飞先生与北京业余曲界

王 馨(南京大学文学院,博士研究生)

作为正宗昆曲“俞家唱”的传承者,俞振飞先生自20世纪30年代起,便与北京业余曲界结下了深厚情宜,在近六十年中,他不仅向北方曲友倾心传授俞氏唱口,而且热心参加北方曲界的昆曲活动,并在南北曲界的相互学习、交流中起到了重要的桥梁作用。

从江南到岭南——民国时期苏州女曲家殷菊侬生平钩沉

裴雪莱(浙江传媒学院戏剧影视研究院,副研究员)

民国时期苏州女曲家殷菊侬是江南知名女曲家,医家出身,兼得传字辈身段和俞振飞“俞派”曲唱之精髓,赴港后曲唱不辍,又向梅兰芳学京剧,颇有所得,最终因病辞世。惜乎目前学界关于她的生卒年却甚为模糊。可以肯定的是,曲社成为殷菊侬等诸多同时代女曲家重要的曲唱空间,从江南到岭南,曲唱环境虽有差异,却实现了俞派曲唱的海外传承。这种现象绝非个案,体现戏曲传承中的时代特征和群体特征。总之,民国以来,江南女性曲家曲友成为昆曲唱演传承中不可忽视的重要力量,具有非比寻常的戏曲史意义。

手订梅边吹笛谱,并时酬唱有家风——民国时期俞振飞与梅兰芳合作演剧考

韩雨晴(中国艺术研究院,硕士研究生)

每一位戏曲表演艺术家的风格都不是单独生成的,他们常常会向合作的演员请教、取经,彼此吸收、融合对方身上的长处,因此探讨艺术家们的合作演剧很有必要。本文梳理了民国时期俞振飞与梅兰芳合作演剧的基本情况,并分析了俞、梅两人为什么会在民国时期不断演出这几部戏的原因。

《梅兰芳的舞台艺术》

论俞振飞与《贩马记》

赵山林(华东师范大学中文系,教授)

《贩马记》是俞振飞先生常演不衰的名剧。本文从四个方面论述俞振飞与《贩马记》的艺术创造。一是俞振飞演出《贩马记》的历程,他对《贩马记》可以说是一生钟情,初学于蒋砚香而转益多师,终于自成一家,共演出两千多次。二是俞振飞对《贩马记》性质的认识:从“三不管”(昆、京、徽俱不承认)到“两相兼”,即“现在它既是京剧,也是昆剧”。三是俞振飞对《贩马记》艺术性的把握,他认为最紧要的问题是演员的“艺术”。四是俞振飞《贩马记》的众多合演者(从翁瑞午、程砚秋、梅兰芳到黄蔓耘、言慧珠、李蔷华等)以及他们眼中的俞振飞表演艺术。

俞振飞与《牡丹亭》

谢雍君(中国艺术研究院,研究员)

昆曲艺术发展到民国时期已失去原有的蓬勃生机,呈现衰颓之势,《牡丹亭》等昆曲经典剧目在昆曲传字辈、清工等的传承下一息尚存,其中有俞振飞的功劳。论文通过对俞振飞演艺生涯的爬梳,展现他在民国、20世纪五六十年代的京昆演出活动为《牡丹亭》的赓续发挥的重要作用,彰显他在《牡丹亭》演剧史上的重要贡献。俞振飞参加鸣和社,为程砚秋拍习和整理《游园惊梦》,随程砚秋携《牡丹亭》等剧赴法国演出,将昆曲《牡丹亭》传播到海外。俞振飞和梅兰芳合作演出《游园惊梦》,推动昆曲在京剧界的影响力,拍摄昆曲艺术片《游园惊梦》,在全国范围推广、扶植昆曲艺术的发展。俞振飞和言慧珠合演《游园惊梦》,为岳美缇、蔡正仁传授《牡丹亭》折子戏等,接续了《牡丹亭》的舞台演出生命力。

俞氏父子“气、音、字、节”演唱理论探微——论昆唱中的“四功”

白 宁(沈阳音乐学院民族声乐系,教授)

俞粟庐先生及其哲嗣振飞先生承继昆曲文人清工流脉,深得叶堂唱口精髓,身体力行地从传承传播、曲唱实践、曲论总结等多方面弘扬昆曲艺术,对近代昆曲的传承发展起到不可替代的作用。粟庐先生曾提出,昆曲演唱中“字、音、气、节”是为四个关键点,振飞先生将清工昆唱与舞台实践相结合,化传统曲论精华于金玉之声中,将其父“字、音、气、节”理论具体化,把昆唱之秘诀倾囊授于后人。本文试从振飞先生对粟庐先生理论的阐述角度着手,对振飞先生视域下有关“字、音、气、节”理论内涵进行梳理,挖掘振飞先生对传统曲论的沿袭、继承与理论拓展。

再论昆曲常用曲牌理论——写在俞振飞诞辰120周年之际

张 玄(上海音乐学院,副教授)

2022年,京昆艺术大师俞振飞诞辰120周年,重温俞老“昆曲常用曲牌”理论具有纪念意义和现实意义。“昆曲常用曲牌”理论既是昆曲音乐理论,也是基于表演实践的作曲技术理论。该理论的提出始于《墙头马上》创作,本文通过对《墙头马上》中经典曲牌和套曲的运用,阐述昆曲常用曲牌理论,并讨论了该理论的现实意义。

俞振飞佚诗考述

江沛毅(上海戏剧学院附属戏曲学校,讲师)

俞振飞精工昆曲、京剧表演艺术的同时,兼擅诗词、书画。粉墨登场之余,寄情其中,吟咏不辍。于是,他将对中国古典文化的精深认识、对中华美学传统的精准领悟,最终创造性地转化为对舞台人物的精确塑造。因此,对其诗词作品,进行细致深入地搜集、整理、考订、辑佚等,是梳理和研究俞振飞演剧艺术及其理论的一个不可或缺的重要组成部分。

花雅互鉴与开放性传承:俞振飞演剧理论探究

刘 轩(浙江传媒学院,助理研究员)

俞振飞先生是20世纪京昆表演大师,特别是在昆剧小生行的表演艺术方面,他以自己的亲身艺术实践使得昆剧小生行当的表演在20世纪后期与前代艺人的风格发生了较大转变,并使之成为了一套衡量昆剧小生表演优劣的“新”标准与“新”传统。同时,他有意识地对京昆的表演特色及各自的艺术优劣进行了内行的思考和总结,并形成了较为完整细致的相关理论观念。当今在继承俞振飞先生的表演艺术的同时,对他的表演理论遗产进行系统的梳理和总结,对昆剧艺术当下以及未来的传承与发展无疑会产生更深远的指导作用。

俞振飞《打侄上坟》

俞振飞的剧目编创探索

何 晗(北京大学中国语言文学系,博士研究生)

本文从俞振飞早年的戏曲革新出发,结合其对昆曲新编戏的积极参与,指出俞振飞在剧目编创方面,坚持昆曲艺术的基本规律,同时不排斥各个方面的创新,以“积极而又审慎、大胆而不鲁莽”的创作态度,以人物形象的塑造为出发点与归结点,在曲、白、介、诨、行当家门等各个方面都有所探索,这对当下的艺术实践仍然具有启发意义。

俞振飞演剧观初探

费三金 (上海戏剧学院附属戏曲学校教师,国家一级演员)

俞振飞的表演艺术兼顾“外形结构之美”与“内涵意境之美”。他的表演理论从字、音、气、节、情等方面归纳昆曲唱腔的声情并茂;从线、圆、方位、先功后写等角度分析戏曲舞蹈之美的形成;强调意境是戏曲表演的灵魂,并指出戏曲的意境之美可以表现出中和、雄浑、飘逸、含蓄、冲淡、自然等多个侧面。

俞振飞在上海戏校的课堂教学策略——以俞振飞对上海“昆大班”的教学开展为考察

周 南(上海戏剧学院戏剧文学系,讲师)

在俞振飞的艺术生涯中,拜其为师、得其舞台技艺传授的俞门弟子数量众多,其中以上海戏曲学校前身华东戏曲研究院于1954年招收的昆曲大班(后业界习惯称作上海“昆大班”)最得俞振飞表演艺术真传。作为第一代由国家培养、也是俞老参与教学的第一班昆剧专业演员群体,他在“昆大班”身上投入了最多的教学时间与教育心力,突破传统课程教学的模式习惯,以多元化的教学策略为上海“昆大班”,尤其是小生行当的高质量成才,包括日后上昆艺术风格的奠定、艺术观念的建立都产生了至关重要的影响。