观剧拾珠

——第十三届中国艺术节上海三部参演剧目汇评

今年第十三届中国艺术节上,上海共有三台剧目参评,分别为杂技剧《战上海》、京剧《红色特工》、沪剧《敦煌女儿》。三部剧形式涉及年轻的杂技剧和传统的京剧、地方戏,题材涵盖红色题材、现实题材,舞台呈现既有宏大激烈的战斗场面,更不乏细腻曲折的情感冲突。

沪剧《敦煌女儿》

戴平 上海戏剧学院教授

在《敦煌女儿》两个多小时的演出中,茅善玉从序幕唱到尾声,每场都唱,唱得满弓满调,而且,演唱青年、中年、老年时期的樊锦诗,嗓音都有变化。260多句唱词、近30段以情带声的宣叙、咏叹,令观众心醉共情,大呼过瘾……最长的一个唱段是第五场樊锦诗为劝阻红卫兵毁坏莫高窟,讲述第259窟的故事,竟有50来句唱词,长达近20分钟,娓娓道来,软糯铿锵、婉转动听;她怀念丈夫彭金章的大段抒情独唱:“直到那,此生中最后一次我为你送行,哀乐声声碾碎了我的心……”也有近40句 ,通过特定的运腔,把她对老彭刻骨铭心的爱恋、怀念、不舍、感激、歉疚之情,慢慢地倾吐出来,感人心脾,听者无不动容。

最难得的是,樊锦诗主要唱段的唱腔都是茅善玉自己设计创作的,丁是娥老师生前为她树立了榜样。她在沪剧基本调的基础上,增加了许多上上下下、起起伏伏的旋律,细腻婉转、起伏有致。高潮唱段以慢板带赋子板,时而婉转深沉,时而慷慨激越,抒发情绪的变化。剧中送别老彭那段感人唱腔,是她饱含千分情,万分爱,和着泪水创作出来的。这出戏的演唱,还借鉴了京剧的声腔韵白和形体造型,体现主人公的学者气度,也增强了整体舞台张力。茅善玉演樊锦诗,从内到外,形似神似,惟妙惟肖,无怪乎樊院长的小孙子在台下和后台直喊她“奶奶”。由于时空交错,剧中不同年龄段的樊锦诗在舞台上“跳进跳出”,常常要做到30秒钟“变身”,这对演员的要求非常之高,也是沪剧表演的一大创新。已经功成名就的茅善玉,这种勇于自我挑战、自我超越的精神,实在是令人敬佩!

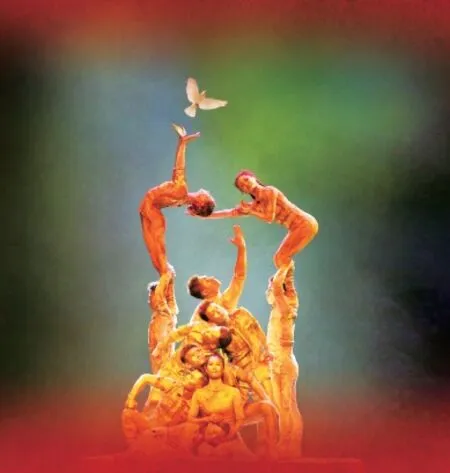

杂技剧《战上海·负隅顽抗》

杂技剧《战上海·智取情报》

杂技剧《战上海·丰碑》

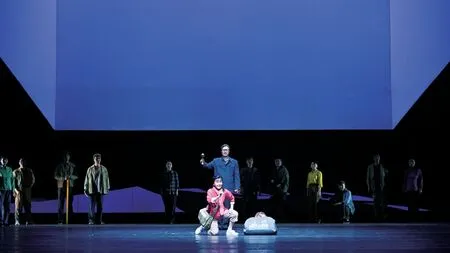

京剧《红色特工》

荣广润 上海戏剧学院教授

上海京剧院创作演出的《红色特工》是以中国共产党早期隐秘战线情报人员的英雄事迹为题材的京剧谍战戏。谍战剧在我国影视作品中是一种占比很大的类型,而在戏曲舞台上并不多见。其重要原因在于谍战剧通常剧情复杂、线索繁多,且大多走情节剧的路子。对于篇幅有限、注重情感心理描写的戏曲来说,写出高质量的谍战剧难度很大。上海京剧院的《红色特工》知难而进,既扬谍战题材戏剧性强之长,又展京剧本体唱念做打综合艺术之美,为京剧舞台奉献了一台精彩的作品。其最重要的成果是创造了红色特工的艺术典型。

京剧是角儿的艺术。《红色特工》艺术典型的塑造相当程度上有赖于演员的艺术创造。蓝天作为上海京剧院新一代的名角,他饰演的李剑飞很有光彩。在与江溢海的对手戏里他用眼神、表情、身段、念白的处理,把人物外表的淡定、沉着、果断和内心的紧张、惊愕、思考一一细致地传送给观众。而在夤夜急送情报途中,他急如星火的焦急心情和一往无前的气概,则化作为一连串的高难度的跌扑和急促的台步。因而这一舞台形象颇有静如处子、动如脱兔的鲜明的节奏感,非常符合红色特工的精神气质。

这台戏的演员个个都有活儿。戏中饰演江溢海的董洪松,行当是花脸,却不拘泥于行当,而是比较内敛地演出了角色的狡猾、多疑、贪婪和凶残的特点。郭毅和潘梓健分饰李剑飞牺牲的战友胡兆雄和龙克,形象各有特点,一个更成熟,一个身手轻灵矫捷,龙克接应李剑飞在黄包车上的表演,惊险的动作设计赢得一片彩声……田慧、郑娇演的母女唱得动听,演得动人。这些,保证了全剧较高的艺术质量。

杂技剧《战上海·青春誓约》

杂技剧《战上海·铁骨攻坚》

姜学贞 上海市杂技家协会秘书长

古往今来,杂技演员从不开口说话,只以肢体动作展示杂技的惊、难、险、奇、绝。而杂技剧要实现叙事传情,在戏剧的假定性中塑造人物、推进情节,一定的戏剧表演能力不可或缺。于是,杂技演员艰难改变了长期以来的表演习惯,重新磨合形成技巧的连接方式和表演程式,让自己的肢体语言不只完成杂技的技巧,还要表达人物的典型性格。无论顶功演员、跟斗演员还是高空演员、魔术演员、滑稽演员、驯兽演员,他们从无到有地学习生活化的表演,去真实地感受、丰富地想象,进而揣摩人物心理,研究人物内部动作和外部动作,梳理舞台行动,将情绪体验带入到当下表演中,让角色真实地活在舞台上。他们的动作与姿态充满了人物的感觉,表演投射出人物的心灵,即便是技巧造型,也散发着张力。这是杂技演员在掌握了本体技术规律之后才可能拥有的创作自由,也是演员向更为复杂综合的艺术规律探索前进的一大跨越。

剧中传递情报、赴宴前后、回忆校园爱情等多场文戏中,他们虽无语言,却深入地体验着角色当下的情绪变化和心理活动,再通过有节奏的呼吸、眼神、手势、步伐、简单的动作、适当的停顿,有效传递出规定场景中的情节转换和人物状态。他们还将手中的道具也变成角色表达思想感情的工具,一支鲜花流转不同诉求,一束绸吊收放不尽情思,一方丝巾承载无穷怀念,他们带着感受去举手投足,在细节处理上将身心合一、内外合一,始终生活在人物的逻辑中,令人物在台上生辉。整体演出悬念留足,戏感十足,做到了武戏有看头,文戏有嚼头,这就是表演艺术的魅力。

杜竹敏 上海市剧本创作中心编剧

如果说,普通观众从上海三台参评剧目获得的是审美的愉悦和情感的共鸣。那么,对于创作者而言,《战上海》《红色特工》《敦煌女儿》是立足各自剧种本体基础上的创新与突破,更有示范价值。京剧和沪剧被公认为是传统戏曲中表现现代题材能力较强的剧种,历史上也曾先后涌现出如京剧《智取威虎山》《沙家浜》《红灯记》、沪剧《芦荡火种》《罗汉钱》《星星之火》等一系列经典作品。此次亮相十三艺节的两部剧目,可被视作对于这一优秀传统的赓续。而杂技剧《战上海》的创作则对于一个全新艺术形式的范式确立和艺术规律探索具有更重要的意义。杂技剧如何选择适合自己的题材内容?如何做到艺术与技术的统一?相比传统杂技演员,杂技剧对于演员素养提出了哪些新要求?由此引发的另一个连锁问题——如何培养杂技剧演员?《战上海》在创作一部精彩好戏的同时,也在试图回答这些问题。相较其他舞台艺术,起步较晚的杂技剧如今正处于一个从雏形走向成熟的关键阶段,亟需一部有影响力、示范性的优秀作品为剧种的确立奠定实践基础。《战上海》庶几可以承担起这一历史使命。

——樊锦诗