美术馆商业化与商业“美术馆”

蓝庆伟

本文从经济行为的视角,总结近年来美术馆商业化的路径与特点,分析商业美术馆的利与弊,探讨美术馆在经济行为活动中的可为与不可为。

成都森的美术馆外景

文化产业无疑是当下最火爆的行业之一,但它的发展趋势还没有到达顶峰,美术馆业也不例外。之所以有这样的论断,最重要的依据是来源于政府政策的导向。2013年,以年轻人喜欢的“萌”风格出现的“故宫淘宝”系列博物馆文创产品赢得了一阵好评,之后故宫文创始终站在“网红”文创的风口浪尖。而成立于2008年的故宫文化创意中心则在这一片叫好中显得非常低调。故宫文化创意中心的成立或许与2006年北京市出台的《北京市促进文化创意产业发展的若干政策》有着必然的关系,而这一落实《中共中央、国务院关于深化文化体制改革的若干意见》精神的举动,揭开了文化创意发展的一角,此类的地方性文化政策也在与日俱增。从文化创意到文化创意产业再到文化产业化的变化,重磅政策的支撑来自于2009年国务院审议通过的《文化产业振兴规划》(《国务院关于印发文化产业振兴规划的通知》国发〔2009〕30号),标志着文化产业与钢铁、汽车、纺织等成为国家战略产业,是经济增长与发展的重要组成部分。自此文化产业的各个主体与门类都有着不同的政策制定和发展,以文化创意为例,2014年,国务院发布《国务院关于推荐文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》(国发〔2014〕10号,下称《意见》),因文化创意产业的特点和潜力,被列为新的培育国民经济增长点,《意见》表述道:“文化创意和设计服务具有高知识性、高增值性和低能耗、低污染等特征。推进文化创意和设计服务等新型、高端服务业发展,促进与实体经济深度融合,是培育国民经济新的增长点、提升国家文化软实力和产业竞争力的重大举措”。2016年文化部、发改委、财政部、国家文物局联合发布《关于推动文化文物单位文化创意产品开发的若干意见》(国发〔2016〕17号),推进以文化创业产业为主的经济协调发展,文件的对象主体单位包括博物馆、美术馆、图书馆等文化文物单位。不仅如此,文化产业还承担着文化赋能的角色,在乡村振兴中承担着举足轻重的作用。这在最新的由文化和旅游部、教育部、自然资源部、农业农村部、国家乡村振兴局、国家开发银行共同发布的《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》(文旅产业国发〔2022〕33号)有着最为说服性的阐述,基本原则是“促进创意、设计、音乐、美术、动漫、科技等融入乡村经济社会发展,”美术产业赋能被作为重点领域表述:“发挥美术工作者引领带动作用,支持有条件的地方依托乡土文化传统,突出地方特色,发展壮大、巩固提升美术产业……推动更多美术元素、艺术元素应用到乡村规划建设,鼓励兴办特色书店、剧场、博物馆、美术馆、图书馆、文创馆。”

在文化产业振兴的浪潮中,美术成为产业化不可或缺的组成部分,美术馆参与了文化产业化的浪潮,市场化的经济要素成为美术馆业的常态思维和新语境。美术馆迎来了一次“被动”的发展与传播,之所以这样描述,是因为在此之前中国的美术馆发展一直处于自我建构中,是美术与美术馆发展的内因在起着推动性的作用。而在文化产业战略调整与大发展之后,美术、美术馆受到了社会公众前所未有的关注,作为重要的文化主体和载体成为文化产业发展的生力军。这次美术馆发展的最大变化在于文化步入经济大潮,美术馆业从美术内循环模式加入到经济外循环体系。与上文的文化政策时间相比较,可以看到一个2008年或者说2010年之后的美术馆业发展新样貌正在形成,并已呈现出以下四个特点:一是国有美术馆广泛进行新建、改建、重建,并在建筑外貌等多方面有着鲜明的特色;二是非国有美术馆呈现出了爆发式的增长,并有着专业化的运营和高起点的起步,这一点可以上海龙腾大道的美术馆群落为例;三是乡村(社区)美术馆或艺术空间不断增多,成为乡村振兴、艺术赋能的“标配”;四是以“美术馆”命名的展览公司、艺术公司不断增多,并以展览为载体展开商业性的经济活动。以上四点的总结还是基于美术馆的主体地位展开的,但在文化产业之下的经济环境中,这样的分类特点显然没有触及问题的核心。在经济为主体的文化产业背景之下,如火如荼的美术馆建设从性质上形成了美术馆商业化与商业“美术馆”的现象,传统意义上的美术馆属于社会公共服务机构,以非营利性为主,但并不影响他们积极拓展美术馆盈利路 径——美术馆商业化。商业“美术馆”,以营利性为目的的艺术商业公司——以“美术馆”的称谓、展览的形式展开,由于美术馆行业在名称使用上没有限制制度,“美术馆”的使用也就如“公司”二字般普遍,商业“美术馆”在享受美术馆三字所带来的声誉遗产同时,不用如真正的美术馆般进行全功能的建制,这一类的“美术馆”可以统称为商业“美术馆”。美术馆的产业赋能则是糅杂在美术馆商业化与商业“美术馆”之中。乡村(社区)美术馆在乡村振兴、社区改造、美术产业赋能(培训)等方面,虽然在经济效益产生的直接性上有所欠缺,担起所起到的赋能与转换上,间接地促进了经济的产生,有着明显的在地依托性。《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》中“美术产业赋能”板块中有着明确表述:“发挥美术工作者引领带动作用,支持有条件的地方依托乡土文化传统,突出地方特色,发展壮大、巩固提升美术产业。”简而言之,在文化产业大背景下,深挖美术产业的经济深度成为美术馆市场化最为直接的原因。

在美术馆商业化的具体路径上,美术馆文创 化——文化创意产业是最为重要的路径,与普通的文创所不同的是,博物馆、美术馆文创有着天然的条件与资源,珍稀藏品的唯一性和不可替代让基于藏品资源的文创自带流量,与新开发的文创产品不同,此类文创产品直接跨越消费者对新产品的认知与熟悉阶段。除却藏品所自带的认知流量、互联网网购流量之外,美术馆商业化的过程中还特别强调参观流量的存在。对博物馆、美术馆为固定消费场域的文博文创而言,只有对藏品的认知流量而没有参观流量,是远远无法实现美术馆商业化兑现的最大化的。基于此,美术馆商业化的第二个具体路径是美术馆文旅化,美术馆作为文旅的载体和目的地在近年来不断被强化——尤其是美术馆还承载着美育的作用,除此之外,美术馆文旅化还存在着两个事实性基础,一是新冠疫情下同城、近郊旅游的广泛需求,二是各主要城市落户政策的宽松,使得大量“新城市人”集中于城市,一种新的文化消费逐渐代替原有的市井消费习惯。这样的消费基础使得文博机构的参观流量相较以往大幅增加。乡村(社区)美术馆的商业化有着以上两种流量的共通性,虽然在藏品的质量和数量上远远不如城市国有美术馆,但乡村(社区)美术馆所在的乡村、社区——天然的自然与人文资源——成为流量补充,同时在停留的时间与空间上有了倍数的增加,由此形成了乡村(社区)美术馆商业化在民宿、研学、在地特产等几方面形成有机的互补与连接。

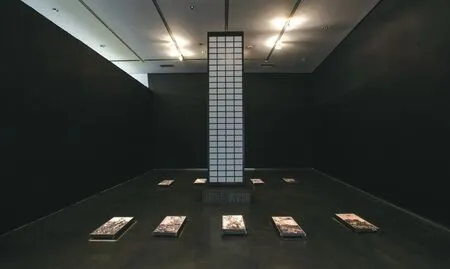

2019年银川当代美术馆《新艺术史:2000——2018中国当代艺术》展缪晓春作品

当文化产业化实现后,一种单纯以艺术展览为经济主体和目的的商业“美术馆”在美术馆商业化的同时也应运而生。对商业“美术馆”的归类不能用国有美术馆、非国有美术馆的归属关系来划分,也不能使用营利与非营利的性质属性来划分,而应该从市场经济视角入手,商业“美术馆”——一种以美术为基础的商业经济活动,常常以展览的形式作为商业主体,采用与电影院线、表演剧场、演唱会等同质的消费模式,以场次作为消费单位,以票房论成败。这就与传统认知中的美术馆有着本质的区别。一个以“美术馆”为称谓却以逐利为目的,一个则是以承担美术馆的功能与责任为己任。与传统美术馆不同,商业“美术馆”将传统美术馆功能与架构中的展览、教育、收藏、研究四大功能缩减为近单一形式——展览,实施以展览为消费品的单一消费模式。这种模式也恰恰解构了美术馆是否需要一座建筑的问题,打着商业“美术馆”旗号的商业展览或是纯粹的商业展览,在场地的考量上完全不用背负美术馆道德的约束,反而是单纯聚焦于成本与收益的考量中,在场地的选择上更加宽泛,不论是美术馆、展览馆、商超或临时建筑,均能发现此类展览的身影。此类“美术馆”在人员架构上也没有全功能和高度的专业性,常常会采用轻资产化的总部化产品开发式团队建设,以近似“加盟”的方式实现产品的多城市输出与复制,而在具体城市的管理团队中,工作人员只剩下了展厅管理员这种存在形式。商业“美术馆”有着以下几个特点:一是产品化程度高,正如电影投资市场所打造的影片与销售,商业“美术馆”的展览注重产品化和市场反应,往往以消费终端的分析作为展览生产的出发点,在展览的呈现上,票房与档期往往被放在首位,并且有着极高的异地复制率,以重要消费城市为上档单位。二是高“颜值化”,展览的视觉注重销售性,宣传注重噱头性,展厅注重“打卡”性,即便是展厅管理员也有着较高颜值要求、着装要求、服务要求。三是门票高价化,与国有美术馆受制于免费开放和特展门票限价化的政策约束不同,商业“美术馆”的盈利点主要在展览门票上,这种类似于观看电影与电影票房的消费方式被不折不扣地用在了商业“美术馆”与商业展览中,并大做文章。四是弱化艺术性,如果说艺术展览的方式打开了商业“美术馆”商业化的大门,那么商业“美术馆”让展览变得无物不可展,从展览的艺术性向展览的IP性转换,艺术展览只是可商业化塑造的一类产品罢了。

不论是美术馆的商业化还是商业“美术馆”,美术馆的经济化行为成为一种大趋势,美术馆市场化也将为美术馆的发展带来新的可能和探索,同时也充满着问题与思考,这些问题与思考最为集中地体现在艺术与商业的平衡关系、展览的自我要求与观众的自我需求上。

艺术与商业间的平衡问题是美术馆市场化无法回避的问题,在这一问题的解决方式上可以参照火遍全国的网红书店。网红书店品牌曾在短时间内遍地开花,并涉及多个品牌,在这波浪潮的带动下,诸如新华文轩在内的传统书店也被迫不得不进入“高颜值”时代。不论是在书店的建筑外观、摆放设计还是功能延伸等方面,网红书店都无不踏上疯狂的内卷之路,而在其中最为核心的内容“书”上却被无限制的忽略,以致在近两年的时间中,不断有网红书店关闭的消息。究其原因在于“颜值”的同质化和驻颜术的单一化,在文化与商业的关系中,选择抛弃“书——文化”这一灵魂,将书作为书店“颜值”的装扮而非颜值本身。所谓颜值的驻颜术实为文化与商业的平衡关系,在这一点上诚品创始人吴清友时常重复的那句话,点破了其中的奥妙——“没有商业,诚品活不下去;但没有文化,诚品也不想活了”。在唏嘘网红书店境遇的同时,业内人员却也希望美术馆的商业化能重现网红书店火遍全国的上升过程,希望商业化的美术馆将“美术馆”这一文化形态看做是资本风投的风口,平衡好文化与商业间的关系是具体的手段,其主旨在于对文化这一灵魂的坚守与态度。

2019年银川当代美术馆《新艺术史:2000——2018中国当代艺术》展王劲松作品

在美术馆市场化的过程中,除了作为本体的美术馆之外,展览作为美术馆市场化的载体和这一载体的观众反应是另一不容忽视的问题。近年来,观众对于“假展”的反馈不断增多。这里的“假展”大抵分为三种情况:一是过分宣传,以次充好——以经典艺术家的姓名而非经典作品呈展,观众观看后常叹息被套路。二是过分沉浸化、以少充多、展场影棚化,展览的主体不再是作品,而是沉浸化的场景搭建,最大的噱头来自网红打卡。三是无原作的“假展”。此类展览又可以分为两类:一类是利用知识产权和著作权保护的时限,选择已故且超越版权保护时限的艺术家作品,采用科技媒介手段,打造所谓的“大师光影展”;另一类是无原作的衍生品展,通过渠道存疑的版画、衍生品再加以场景打造,摇身变为“大师作品展”。在此背景下,展览的自律就成为不容忽视问题,在展览自律的实现过程中,还需要观众的自觉,只有在观众形成良性判断之后,市场化的展览才能进入被动的自律状态。

商业化、市场化的介入对于美术馆业而言是一把双刃剑,新冠疫情之下,观众的报复性观展无疑给美术馆界提振信心。而市场化的“美术馆”则从侧面促进了传统美术馆业和展览业的质量、颜值与专业同时,也传递着美术馆商业化、市场化趋势下的隐忧。这些隐忧包含着文化与商业、情怀与逐利、流量与质量、颜值与驻颜、原作与复制、经典与套路、全功能与单一化之间的矛盾。而这些矛盾所指向是对美术馆业、展览业行业发展的顾虑,以及对报复性观展观众竭泽而渔式透支的担忧。