泪是最小的海

□林 栋

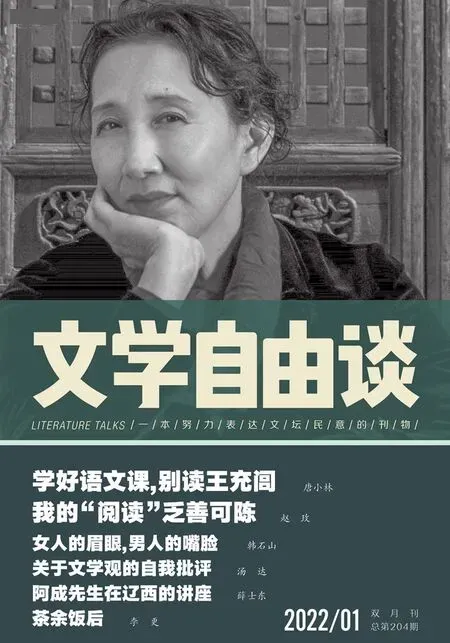

杨本芬不是职业作家,在文坛也不甚有名。她前半生为生计操劳,干过五花八门的活计,花甲之年才开始写作。这看起来很励志:八十岁时出版自己的第一部小说《秋园》(2020年),讲述母亲的一生;紧接着又出版了续篇《浮木》(2021年),回忆家乡人物。这两部小说都颇受好评。她要同遗忘较劲,用笔复活了平凡如草芥的生命,留下了特定时空的一串泪痕。以八旬老人之手写穷乡僻壤、前尘往事,能让喝奶茶、刷手机的新新人类落泪,两部小书所具有的感发的力量,足以穿越时空和世代的障壁。从作品的分量看,说杨本芬大器晚成,不算过誉。

浸透泪水的作品,自然是沉甸甸的——真诚的泪,正是当下文坛所缺乏的。

优秀的作家里,有的擅长驾驭宏大叙事,长枪大戟,开合自如;有的则能创造出一粒晶莹剔透的水珠,自成一体而能折射宇宙。杨本芬属于后者。《秋园》《浮木》都写得很“小”——主流之外的小人物、小事情、小物件。这些人和事的意义也小,无关历史进程的改变,甚至连参与历史的资格都没有,只是为了活下去而挣扎。蝼蚁一样的人,过着很“乏”的人生,于是有了从心底升起的天问:“我意识到,如果没人记下一些事情,妈妈在这个世界上的痕迹将迅速被抹去。在不算遥远的那一天,我自己在这个世界上的痕迹也将被抹去,就像一层薄薄的灰尘被岁月吹散。我真的来过这个世界吗?经历过的那些艰辛困苦什么都不算吗?”(《秋园》自序)和北岛在诗中喊出的“我不相信”一样,小人物的天问饱含着“我不甘心”这种不容忽视的力量。

只靠“我不甘心”,还不足以成就动人的作品;正如只是反抗遗忘,不足以成就记忆。记忆有它自己的生命,也有它自己的秉性,那就是真实,不撒谎。杨本芬老老实实地讲出了几十年前湖南老家乡下人的生命状态:平凡如草芥。讲出心中的实话本身就需要勇气。相比于母亲的平凡,我们往往更愿意歌颂母爱的伟大;相比起乡民的贫贱,我们也许更愿意重复那缠绵的乡愁。接着,铺天盖地的文娱产品,无孔不入地反复宣告或诱导:你很重要,你独一无二,你配得上我们的产品,你值得拥有……可是,现实生活往往要提醒我们,在相当长的时间之内、有相当多的人是既贫且贱、命如草芥的。这很真实,也很残酷。

如果说,一个作家愿不愿意书写苦难,能看出他的责任心,那么,怎样书写苦难,就能看出他是否成熟。与那些瞒和骗的作品不同,《秋园》《浮木》没有什么要兜售的东西,包括“平凡如草芥”本身;它们写得很节制:正视人生的惨淡,怨而不怒,哀而不伤,不煽情卖惨,不当催泪弹。

《秋园》《浮木》写了村庄的地方史、杨家的家庭史,以及秋园、之骅等人的生命史,无论从哪个角度看,杨本芬所写的都是“小历史”,或者说是历史车轮下,乡土中国的普通人、普通女性可能经历的命运。新时期以来,写地方史、家族史以及个体生命史的作品不在少数,批评家们的称颂往往落在“以小见大”四个字上,似乎不当“大历史”的缩影,“小历史”就要失去存在的意义。可是,没有小历史,大历史从何而来呢?一颗露珠固然能折射宇宙,但它绝不只是为了折射宇宙而诞生;露珠如此,遑论泪珠!与其说《秋园》这样的女性传记和《浮木》这样的小人物群像是在重述历史,不如说他们是在“重述生命故事”。把具体而鲜活的人从大时代里挖掘出来,再问上一句:个人在时代风浪中经受的艰难困苦,到底算什么?

《秋园》里的一副画面或许能充当这个问题的“配图”——1937年,日军攻陷南京之前,不时派军机到城市上空侦察,飞机飞得很低,却没有遭遇有效的反击。更可笑的是,一些南京市民竟然在街上摆了桌子,拿根长竹竿去戳飞机。

这实在是个不可思议却也耐人寻味的画面。好的文学作品,不仅能贡献好的故事、立体的人物,还要有能力从凡庸的生活中捕捉精彩的画面和深刻的隐喻。飞机是现代化的杀人武器,象征了残酷的现代战争,而战争将影响每一个人的命运。但普通人用长竹竿戳飞机的时候,不会想到不久就要家破人亡、颠沛流离,也不会想到这场战争会彻底地改变中国。就这样,小人物们在几分无厘头中,不知不觉地接过了自己的命运脚本。《秋园》中有一句话:“微弱的个人就像一段浮木,在时代的滔天大浪里载沉载浮,不知会被浪头打往哪一个驳岸。”这话已经说得很透亮。可我总觉得,个体生命在时代浪潮里的浮沉,要加上长竹竿戳飞机的画面才完整。

长竹竿是不可能击落飞机的,可小人物手里只有长竹竿——尽管这画面一点也不严肃。

曾有一段时间,出版界热衷于出版高门大族的百年故事,勾绘“最后的贵族”没落的背影。这很好,但仍有待丰富。袁枚有诗《马嵬》:“莫唱当年长恨歌,人间亦自有银河。石壕村里夫妻别,泪比长生殿上多。”时代的风浪下,高堂华屋和寒门小户皆有可能承载椎心泣血的痛苦。从幸福到苦难,确乎是一种苦难,鲁迅就在家道中落看见了世人的真面目;一直在底层挣扎的人们,则从苦难到苦难,同样能看见世人的真面目。

相当长的一段时间里,秋园一家就是过着这样从苦难到苦难、从底层到底层的生活。秋园邻居满家的儿子宝生,一个色迷迷不成器的人,成了时代的弄潮儿。在大炼钢铁运动中,一口完好的锅,生产队长还拿不准要不要砸,宝生已经抢先砸破。就凭这样的积极劲头,原本只是村里闲汉的宝生被重点培养,荣升队长。上级部门的眼光不差,宝生工作得力,工程开工前,让村人连续开七天七夜的会,要消灭瞌睡。某种意义上,宝生生逢其时,他拥有当时特别需要的想象力和执行力。身体残疾、很不起眼的张跛子本是个边缘人,结果也积极起来,投身到村里的风波中,成为“低配版”的宝生。给命如草芥的人们带来苦难的,很可能是另一群命如草芥之人。

如果苦难实在太沉重,逃走就是唯一的办法。看秋园的人生,可以得到一些不太一样的印象。生活在乡土中国的人们似乎没那么“安土重迁”、那么难挪窝儿,“游”的色彩恐怕比我们熟知的要浓重。即便有把农民钉在地上的户籍制度,“离家出走”依然不是一件多么稀罕的事情。秋园的女儿之骅“外流”到了江西,秋园自己在中年丧偶之后也跑出家门,改嫁他人。《浮木》中,秋园的长子子恒,因为生性耿直得罪了人,被扣上对领袖不敬的帽子,失去了工作。为了谋生,他只好从湖南步行到江西,投奔了妹妹之骅,落户务农。这一切的出走,都没有什么豪情和浪漫,也无法被赋予女性觉醒、个体独立等高大上的意义;它只是一道选择题:回老家很可能饿死,或者被批斗而死;离家出走,才可能活下去。秋园在改嫁时征求意见,孩子们说,只要不回家,到哪里生活都可以。一向讲究安土重迁、叶落归根的农民,居然对家乡恐惧憎恨到如此程度!

一般粗略地讨论“家”的含义,往往可以分作三层。第一层是“家”的物理空间,也就是家宅和家乡;第二层是“家”的社会空间,也可以理解成家所集合的动态的社会关系;第三层是精神家园意义上的“家”,是个体生命安顿的所在。对于时代大潮里浮木一般的普通人来说,家园更重要,但需要附丽于安稳的物理空间和社会空间,因而也更奢侈。从这三个层面看,秋园都是无家可归的漂泊者。秋园过世后,女儿之骅在秋园的棉袄口袋里发现了一张纸条,上面写着:

一九三二年,从洛阳到南京。

一九三七年,从汉口到湘阴。

一九六零年,从湖南到湖北。

一九八零年,从湖北回湖南。

一生尝尽酸甜苦辣,终落得如此下场。

这是秋园对自己一生的简单概述,也是临终前不甘的长叹。她背井离乡,失去了老屋,离开了亲人,精神家园更是渺茫难寻。等到政治运动的风波平息,可以不必担心饿死的时候,年事已高的秋园又要面临“老漂族”的命运了——她要离开住惯了的山间老屋,去和儿子儿媳同住。秋园晚年勘破生死,说人生如戏,只有死了才解脱。此言何尝不是厌倦漂泊,而以一死求得永恒的安宁?

杨本芬在《浮木》的序言《露珠的记忆》中说:“一个最微小的个人,也可以呈现与记录鲜活的历史。一个平凡的生命,当你如实呈现,也会焕发出感召他人的力量。”

茫茫人海中,流泪眼更容易看到流泪眼,断肠人更容易认出断肠人。很多人读了这两本书,想到去问年迈的外婆,听听她的故事。《秋园》《浮木》的可贵之处正是“如实呈现”,才能与人们产生共鸣,毕竟平凡的生命不仅是过去的、乡土的,也是人类的、未来的。

纯文学的路似乎越走越窄。假设“一代有一代之文学”,这个时代会给后人留下什么?《秋园》《浮木》的成功,给我们提示了另一种可能。杨本芬说:“我还相信人们依然渴望阅读他人的故事与生活,依然需要文学,需要植根于这块土地、与他们产生共振的文学。”如今的文坛,这样的文学作品不是太多,而是太少。在现实比虚构作品更魔幻的时代,只要如实呈现鲜活的生命,就已经足够精彩。这样的工作需要体制内和市场上的专业作家,也值得期待更多的杨本芬写出自己的故事,留下自己的悲欢之泪,道出历史中隐藏着的“另一种历史”。一滴泪的折射,就足以提醒我们星辰大海的存在。

爱看电视剧的人或许有印象,电视剧里的“北漂”打工族,动不动就住装修豪华的大平层;为孩子的教育揪心的家长,要么居高位高官,要么开豪车。综艺节目提供心灵鸡汤和欢声笑语,下饭剧里有的是俊男靓女和“小确幸”。讲故事的精明人瞄准人们的笑点、泪点和爽点,反复刺激,来回揉搓。常去电影院的人都知道,娱乐工业生产出的优秀产品,已经可以做到精准催泪。声光电化协同配合之下,昔日横波目,今作流泪泉,轻轻松松。所以观众评价一部电影“很好哭”,也就是说它“活儿”做得细。观众们缩在座椅上,吃着薯片喝着可乐吹着冷气流着眼泪,两个小时之后心满意足地回家,就像什么都没有发生。最终,人们心灵深处独特的、复杂的情感褶皱被熨平,一刷朋友圈,连大家对故事的评价都出奇地一致——电影好笑,就说“笑死”,好哭的话,就说“泪崩”。

泪点的高低因人而异,本来也不必强求,但泪点的“内外”却值得我们留意。一个人泪腺的开关,最好由他自己保管,而不是拱手让人。毕竟,在世上谋生,“笑”总是难免的,世路坎坷、崎岖难行,需要这样的润滑剂。越是这样,我们越要捍卫流泪的“主权”,防着那些长长地伸过来的、看得见或看不见的手。

把“泪”留给自己,因为,泪是最小的海。