《大西迁》的宏大叙事与女性写作

□李清源

打开历史的方式非止一种,战争的形态也不仅仅是枪林弹雨浴血疆场。比如抗日战争。八一三事变后,日本自华南腹地大举入侵。苏沪浙是繁庶之区,中国最发达、最重要的工厂大多汇集于此,它们既是中国经济的重要支柱,也是抗日战争的有力后盾。保护这些工厂,将其迁往西南大后方,成为刻不容缓的任务。于是,一场轰轰烈烈的救亡运动——工业西迁——紧锣密鼓地展开了。这是一场工业领域的战争,对维持民生、支援抗战发挥了无与伦比的作用,其重要性不亚于任何一次大规模的会战。

何鸿的长篇小说《大西迁》,即以此为背景,描写了上海炼钢厂西迁重庆的艰难历程。据《中国档案报》记载:“上海炼钢厂前身为江南制造局炼钢厂,是我国最早的钢铁厂之一。抗战前夕,上海炼钢厂重新回归军工生产,主要生产飞机炸弹,是为数不多的由中国政府控制并能正常生产的钢铁厂,对于国防与抗战意义重大。”八一三事件爆发后,上海炼钢厂成为日军的打击目标,遭到轮番轰炸。在民国政府的支持下,厂长张连科率领技术骨干和爱国工人,开始了艰苦卓绝的内迁行动。他们先于1937年秋迁至武汉,借汉阳铁厂复工,旋因形势危急,组建钢铁厂迁建委员会,于1938年转迁重庆大渡口,最终完成了被晏阳初先生称为“中国实业史上的‘敦刻尔克’”的壮举,成为抗战时期后方最大的钢铁企业,被誉为“国之桢干”。

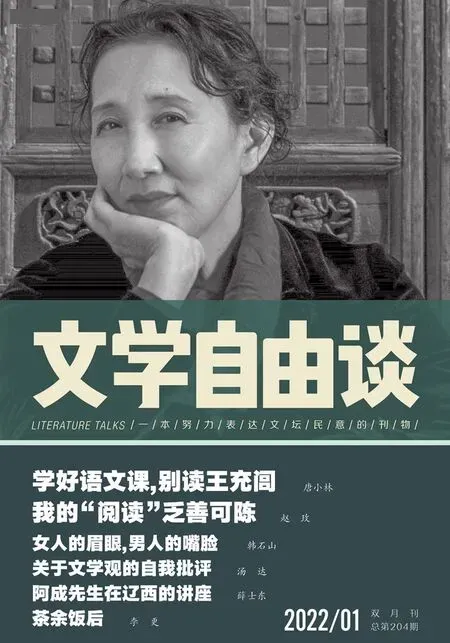

《大西迁》的作者何鸿,是中国冶金系统的优秀作家,任职于重庆钢铁集团;该企业即由“钢迁会”衍生而来,与上海炼钢厂有着颇深的渊源。何鸿选择这一题材,自有深情。数年间,她钩沉索隐,走访多地,终成此宏大叙事之作。

文学的宏大叙事,往往以家国民族为书写对象,关注历史进程中的人物命运与时代变迁,在特定的宏阔语境下展开史相描述和世相言说。因此,宏大叙事既追求艺术审美,更追求史学价值,经由经典化的诗史书写,达成文本的文学价值和超文学意义。宏大叙事之宏大,不仅体现在题材和体量上,更体现在视野和格局上,博大的历史视野和通达的文明格局,才是决定作品境界和高度的根本所在。

相对于男性作家,一般而言女性作家对宏大叙事的兴趣相对较小。她们更倾向于个体叙事和内化表达,具有较为浓重的性别意识和风雅趣味,而对具有史学意义的重大题材和宏阔命题不甚热衷。揆其情由,实亦必然:在漫长的父权时代,女性一直被排斥于政治话语和战争行为之外,对影响历史进程和家国命运的重大决策及其现实推行,亦无由参与。文学表达首先是经验表达,因此它依赖于、同时也受限于既有的生活阅历、文化形态与社会语境。经验的获得途径不外有二:体验、闻见。经验不一定来自体验,但体验可以获取第一手的经验。所以,从普遍意义上讲,经由体验而得的直接经验,在文本化的时候,要比经由闻见而得的间接经验更容易产生本位共情,也更具在场优势。女性不仅长期被排斥于历史社会的宏大命题之外,缺乏相关的现实历练与经验体认,就连读书识字这样最基本的文化权力也曾被普遍剥夺,欲求其宏大叙事,无异缘木求鱼。现代社会男女平权已然落实,女性越来越广泛地参与到社会事务和政治活动之中,逐渐具有与男性同等的视野、格局,以及参与建立文明规则、重构世界秩序的能力,宏大叙事遂亦不复是男性作家的禁脔,越来越多的女性作家以手中之笔开始了自己的史诗创作。比如何鸿和她的《大西迁》。

何鸿其人娇小婉约,是典型的川渝女子,然而人文视野却甚是开阔。《大西迁》着眼于抗日战争的实业战场,在抗战这一宏大背景之下,打开并展现了历史的另一面相。政治上的伐谋伐交,皆须以雄厚的国力作基础;军事上的攻城掠地,亦必以强大的后勤为保障。倘若没有上海炼钢厂这样的重要工业做支撑,反抗侵略、保家卫国也只能是徒有热血的空话。以实业战场为题材的历史叙事,已然有别于常见的抗战叙事,何鸿更进一步,选择了实业西迁这个“中外战争史上仅此一例”的事件,自是更具意义与价值。

在人物处理与叙事策略上,《大西迁》甚见匠心。何鸿不为写人而写人,而是将人放入特定的环境里,在特定的事件推进中,逐渐呈现出人物的精神面貌与性格特质。从故事发展中建立并最终确认人物形象,是传统叙事的常用之法,比如《三国演义》和《水浒传》。何鸿的文本叙事,颇得此种传统笔意。另外,小说不仅就人论事,也不只空洞地表达爱国之情,而是在个人之上有其家庭,家庭之上有其国家。个人、家庭、国家,此三者既有传统儒家修齐治平的大义,又在文本学上构成富有张力的层次,从价值和形式两个层面,共同完成了这一宏大题材的家国叙事。

毫无疑问,《大西迁》必将以其独有的史学价值和文学魅力,铭诸中国冶金文学之史册;何鸿也在这一宏大叙事的文本实践中,充分展现了她日益成熟的写作能力。