长春市玉米保护性耕作不同技术模式的推广应用

○长春市农业机械研究院 王利斌 于 猛 董永鹭 王文强

长春市保护性耕作技术试验示范可追溯至2008年,当时主要采用“秸秆部分离田+留根茬”模式,秸秆覆盖率一般不超过30%。2011年至2015年,长春市推广保护性耕作面积从30万亩发展到240万亩,年均增长面积保持在50万亩以上,基本形成了在宽窄行距下以秸秆粉碎覆盖、免耕播种和苗期深松为主要示范内容的玉米保护性耕作技术体系。2016年之后,进入体系创新完善阶段,基本解决了秸秆覆盖造成的早春提高土壤温度慢,而影响播种质量,为全面实现秸秆禁烧、推广秸秆全覆盖还田免耕播种和保护黑土地寻求到最可靠的技术模式。

一、 长春市玉米保护性耕作主要技术模式

目前,长春市已基本确立三种保护性耕作技术模式,分别为部分秸秆离田留茬免耕播种、秸秆全量还田归行免耕播种和秸秆全量还田条带耕作技术模式。

1.部分秸秆离田留茬免耕播种技术模式。

技术内容:秋季玉米联合收割机收获作业的同时,将秸秆粉碎覆盖地表,经过10天左右,秸秆基本干燥后,进行秸秆打包作业,收集秸秆量50%—60%。春季可以直接进行免耕播种,苗期进行深松追肥,利用机械施药防治病虫草害。

配套机具:40—120马力的拖拉机、打包机、牵引式免耕播种机、深松机(深松追肥机)、植保机、玉米收获机。

模式特点:秸秆还田量30%左右,可减少秸秆还田量大而带来的困扰,可采用等行距或宽窄行种植方式。而使用此种技术模式的缺点是秸秆还田量较少,土壤有机质不能得到有效补充。秸秆打包会带走3%—10%表土,秸秆打包运输等环节对土壤压实较严。

2.秸秆全量还田归行免耕播种技术模式。

技术内容:秋季玉米联合收割机收获作业的同时,将秸秆粉碎,利用秸秆归行机,把地表碎秸秆归拢覆盖在休闲行(宽行)。春季在没有秸秆的播种行(窄行)进行免耕播种,苗出齐后拔节期前,在有秸秆的休闲行进行苗期深松,利用机械施药防治病虫草害。

配套机具:40—90马力的拖拉机、秸秆归行机、牵引式免耕播种机、苗期深松追肥机、植保机和玉米收获机。

模式特点:秸秆还田量为100%,只能采用宽窄行种植模式。将秸秆堆集在宽行,在宽行内形成一个基本没有秸秆的待播种苗带,保证了播种和出苗的质量,最大限度地实现了土壤耕作与休耕养地的兼顾,有利于提升土壤有机质的含量。使用该技术的缺点是与常规种植模式对比,地温略低,且出苗晚2—3天。由于部分地区风大,会出现归行后秸秆漂移的现象,需要进行多次归行作业。

3. 秸秆全量还田条带耕作技术模式。

技术内容:秋季,玉米联合收割机收获作业的同时,将秸秆粉碎,利用秸秆归行机或者条耕机前面的归行装置把秸秆归行覆盖在休闲行,用条耕机在秋季或者春季在播种带进行浅旋镇压,春季进行免耕播种,进行苗期深松,利用机械施药防治病虫草害。

配套机具:40—120马力的拖拉机、秸秆归行机、条耕机、牵引式免耕播种机、苗期深松追肥机、植保机、玉米收获机。

模式特点:秸秆还田量为100%,只能采用宽窄行种植模式。条耕技术是旋耕与免耕技术的结合,发挥二者优点的一种种植耕作模式,实现了保护性耕作模式下精耕细作、高质量的播种。全量秸秆归行覆盖还田,免耕与旋耕交替耕作,与传统垄作相比实现了秸秆全量还田;与免耕相比苗床更平整、提高地温,苗期升温快,有利于苗齐、苗壮。而缺点是需要购置条耕机等机具,多进一次田地,多耕作一次,增加机具投入和作业投入。

二、保护性耕作不同技术模式应用分析

1.适应区域分析。

(1)部分秸秆离田留茬免耕播种技术模式。本技术模式在实际生产中可分为垄作播种模式与平作播种模式。垄作播种模式适用于有效积温偏低、光照偏少、降雨量偏高或春季墒情偏大的区域,如榆树、德惠松花江、饮马河流域,以及农安的洼中高等低洼易涝、山区坡地和坡下、河套区域等。该区域以增温散墒、提高土壤的通透性为主。平作播种模式总体上适用于有效积温偏高、光照偏多、降雨量偏少或易发生春旱的区域,如岗上地、沙土地以及一些平川地等区域。

(2)秸秆全量归行覆盖还田模式。该模式适用于地势平坦,季节风沙较大地区,如农安西北部、公主岭中北部岗上地、沙土地以及一些平川地的区域。以节水保墒、培肥地力、风蚀片治理等因素为主。对于春季土壤墒情大、含水量高以及温度低、积温不足地区(包括河套地、低洼易涝地)应谨慎应用。

(3)秸秆全量还田条耕技术模式。该模式以宽窄行为主,适合低洼冷凉地区、需要散墒的地块;多年未深松、土壤密度较大,免耕播种机入土困难的地块。不适宜沙土地及特别干旱地区。该模式具体适用于农安东南部、榆树和德惠全境,以及九台和双阳中西部地区等。该模式最适宜秋季作业,春季作业应及时播种镇压,防止失墒。

2.田间影响分析。不同技术模式受到降雨量、气候、土壤、岗平洼等因素的制约,在不同年度表现特征不一,墒情较好的年份,传统旋耕起垄有较好的出苗率及产量,但是从长期来看,实施保护性耕作模式地块能够实现年季间平均稳产和长期还田后形成的高产。

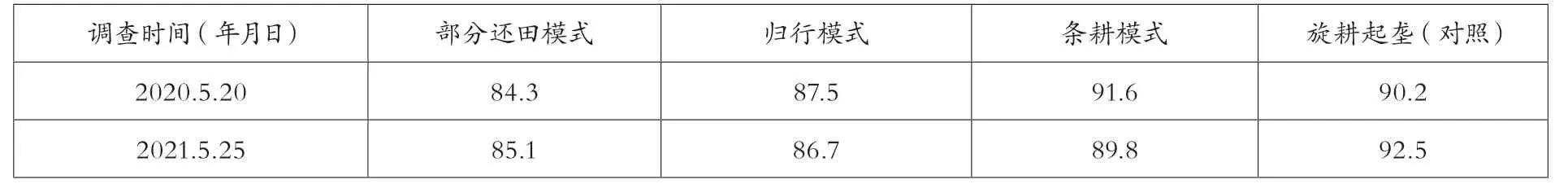

(1)不同模式对玉米出苗率的影响(见表1)。三种模式中,条耕模式出苗率最高,这是其技术模式的优点,也是保产的关键。

表1 不同模式对玉米出苗率的影响(%)

在土壤墒情较好的年份,旋耕起垄的出苗率是最高的,但是公顷保苗数比其它模式少6000—10000株。而在干旱年份旋耕起垄模式出苗率十分稳定。

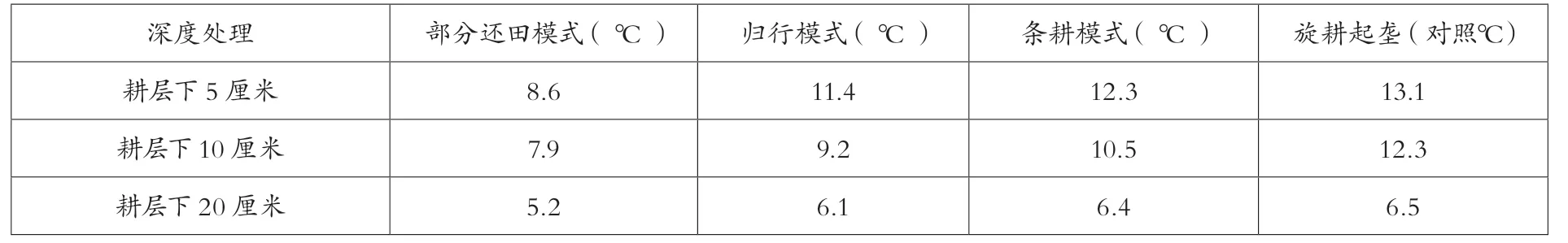

(2)不同技术模式对苗带温度的影响(见表2)。玉米最佳的播种时间是耕层下10厘米稳定通过10℃。表2可知,部分还田、归行两种模式苗带温度较低,耕层下10厘米上午10时温度都未达到10℃,而在夜间温度会更低,低温下播种会导致苗弱、出苗不齐等问题,所以这种模式的播种期应比其它模式延后,待地温稳定通过10℃后再播种 。

表2 不同技术模式对苗带温度的影响(4月20日,上午10点)

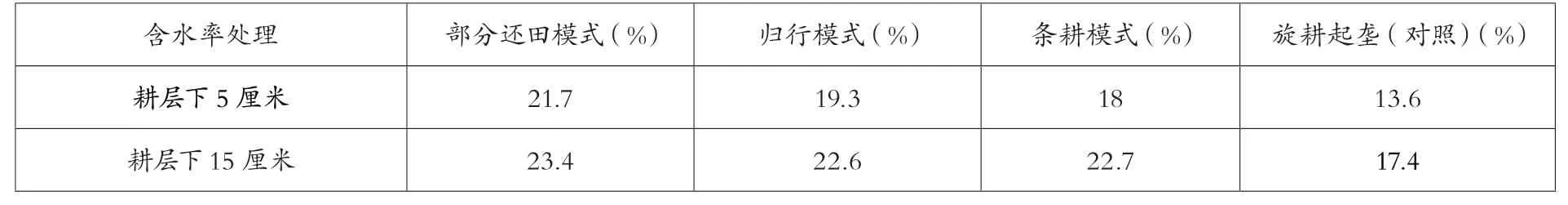

(3)不同技术模式对苗带含水率的影响(见表3)。三种秸秆还田模式土壤含水率都较高,其中部分还田与归行模式苗带土壤含水率最好,能够抗春旱保证出苗,而旋耕起垄模式的土壤含水率最差,易失墒,抗旱保苗能力较弱。

表3 不同技术模式对苗带含水率的影响(4月25日)

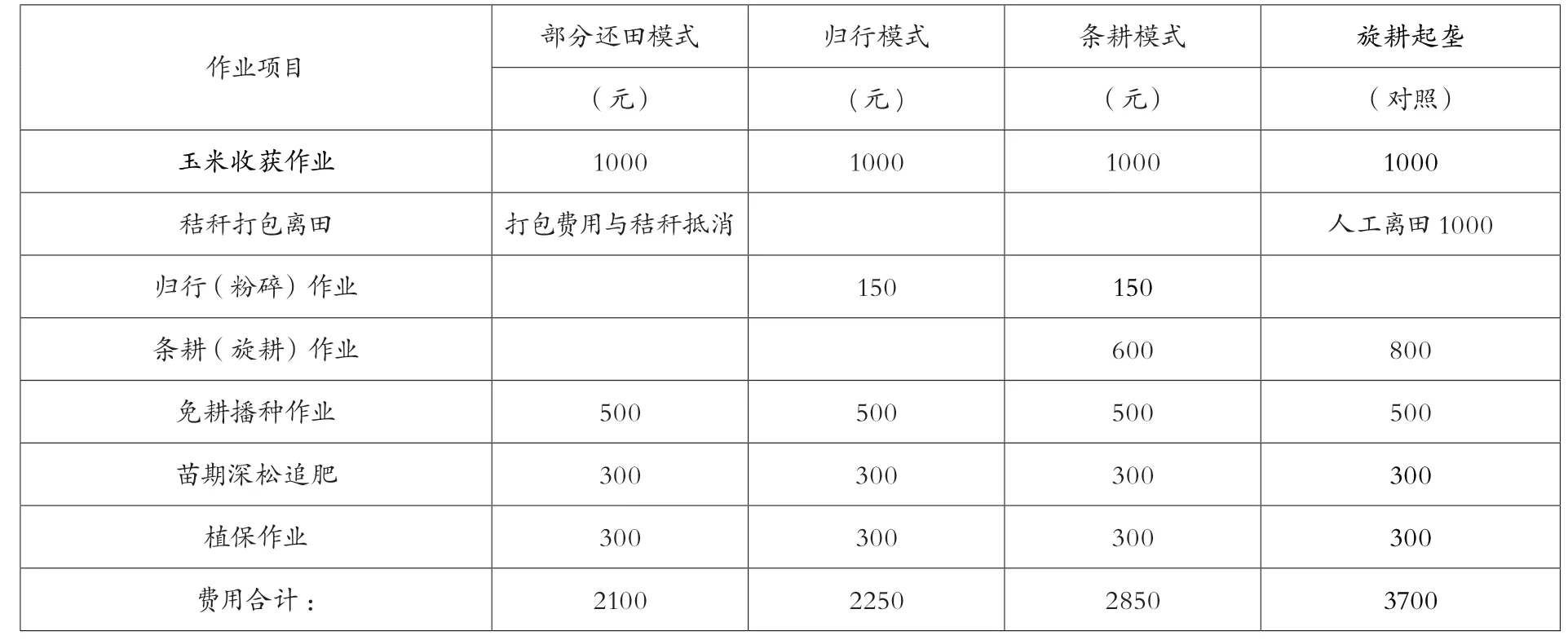

3.作业费用对比分析(见表4)。部分还田与归行模式作业环节少,因而作业费用较低;条耕模式增加了一次土地整理作业,费用明显增加;旋耕起垄模式作业环节多,部分环节需要人工作业,因此是作业费用最高的。

表4 作业费用对比分析

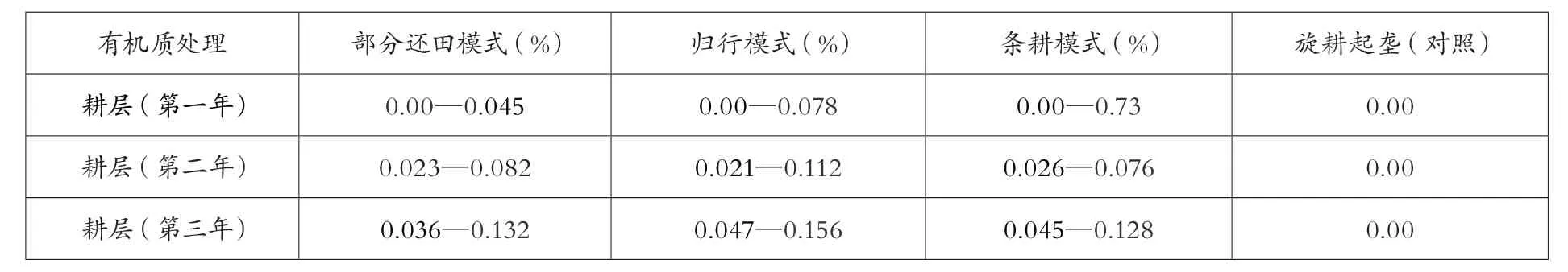

4.土壤有机质增加情况分析(见表5)。三年后部分还田、归行、条耕等模式都有效地增加了土壤的有机质,增加值分别达到0.036%—0.132%、0.047%—0.156%、0.045%—0.1285%。有机质含量随取样的位置不同检测数值变化较大,部分还田与归行模式有机质主要增加在耕作层表面5厘米之内,5厘米以下有机质基本没有变化;条耕模式通过对土壤耕作将有机质混入全耕作层,从而达到有机质在全耕层深度较为均匀的增加效果;而旋耕起垄模式基本是少量根茬还田,经检测在这3年中有机质未发现明显变化。3年后,归行、条耕两种全量还田模式微生物活动,蚯蚓等有益土壤的生物增加明显,而部分还田模式则略有增加,旋耕起垄则没有变化。

表5 土壤有机质增加情况分析

三、技术推广面临的困难和问题

2021年长春市保护性耕作面积1024万亩,占到玉米种植面积的近70%,而秸秆全量还田保护性耕作面积仅为83万亩,占全部保护性耕作面积8%,秸秆全量还田保护性耕作推广较慢。2017年长春市开始推广秸秆全量还田保护性耕作技术以来,对于全量还田缺少明确的标准,任务部署上也只是要求落实保护性耕作面积,对秸秆全量还田保护性耕作面积没有明确要求。

1.思想认识不足。部分农民对实施保护性耕作特别是秸秆全量还田的意义、好处仍缺乏足够的认识和了解,改变传统的精耕细作习惯难度大,而且农民对全量还田出苗率和病虫草害等方面比较担心。个别领导干部总认为满地秸杆无法种地,必须限时倒地,甚至为保春耕播种进度默许春季焚烧秸秆。

2.机具不配套。秸秆全量还田技术是近几年逐步发展起来的,目前形成归行覆盖、条耕覆盖、碎混还田等技术模式,但是与各技术模式配套的机具尚不完善。要实施完整技术,在免耕机的基础上需要增加归行机、条耕机、粉碎还田机或深翻还田机等新机具,给农户增加了负担。同时各技术使用上有一定的限制,需要根据当地的气候、土壤、环境等进行技术选择。

3.土地分散经营制约严重。土地一家一户的分散经营,造成土地耕作不能集中连片,不利于大型秸秆还田机械作业,造成机械作业效率降低、效果降低。而耕地中间的农户缺少秸秆还田处理设备,多数农户采用秸秆焚烧的方式,常常导致连片燃烧,即便农机大户想留秸秆也很困难。另外土地流转的不稳定,一年一流转,受粮食价格影响较大,农民看到效益好,第二年便不再进行租赁,造成农业大户每年的耕作面积也有较大的变化。因此,土地分散经营既限制了合作社的发展,也制约了秸秆全量还田保护性耕作技术的推广。

4.政策扶持和资金投入不够。目前对全量还田和部分秸秆还田的补贴标准是相同的,对保护性耕作秸秆全量还田示范的资金和政策支持力度不够。全量还田技术操作上较难,需要增加投入,导致农户对全量还田技术模式兴趣不大。同时各县区推广站经费不足的问题也很突出,缺少交通工具和下乡经费,而宣传培训、检查验收是需要到田间地头进行宣传、操作的,经费缺乏导致工作人员工作积极性不高。乡镇一级推广站点已经合并到乡镇政府,而县区推广部门属事业单位,无法直接要求乡镇政府去开展相关业务。另外科研经费几乎没有,开展农机与农艺的适用性和协调性试验难,也难于进行长期的、定期的定点调查。

四、加快推进保护性耕作技术的对策建议

1. 制定项目规划。各级政府应高度重视保护性耕作,提早制定保护性耕作项目规划,将推进目标列入政府绩效考核指标,把推广任务落到实处。

2.加强技术指导。各县区应组建由农机、农业、土肥等相关技术人员组成的技术服务组,深入生产一线做好保护性耕作技术服务,同时要科学合理建立监测点,对实施玉米保护性耕作技术地块进行长期的、不间断的、多因素的跟踪监测,不断优化保护性耕作技术。

3.实施示范引领。一些新的玉米保护性耕作技术,例如条带耕作技术,在国内还是一项比较新的技术,建议规划3—5年时间,依靠农机合作组织实施玉米保护性耕作条带耕作技术示范引领工程。在重点乡镇和村屯,建议以玉米保护性耕作归行免耕模式和玉米保护性耕作条带耕整模式两种为核心技术,推进保护性耕作整乡或者整村的全覆盖模式。

4.强化政策扶持。各县区应把秸秆全量还田作为保护耕作推广的重点,补贴资金也要向秸秆全量还田倾斜。榆树市对符合玉米保护性耕作作业补贴标准的地块每亩补助为40元,确定为秸秆全量还田保护性耕作示范区、示范点的地块,每亩补助增长为70元。德惠市对部分还田保护性耕作每亩补助不超过37元,而全量还田保护性耕作不超过74元。农安县对实施保护性耕作部分还田地块经验收合格后,每亩补助不高于35元,实施保护性耕作秸秆全量还田地块经验收合格后每亩补助不高于55元。这些差异化补贴政策对秸秆全量还田保护性耕作技术的推广起到了良好的推动作用。