可持续导向下的城市口袋公园设计策略研究

——以广州初心田园为例

汤 辉 黄婉诗 郭 意

TANG Hui* HUANG Wanshi GUO Yi

(华南农业大学林学与风景园林学院,广州 510642)

( College of Forestry and Landscape Architecture, South China agricultural University, Guangzhou, Guangdong, China, 510642 )

在城市建设转向精细化和构建“共建、共治、共享”社区治理新格局的背景下,城市口袋公园以其灵活小巧、功能多样的特点对改善城市面貌和推动城市可持续发展具有重要意义。针对我国当前已建口袋公园存在空间活力不足、管理缺位等现象,先通过厘清国内外口袋公园发展脉络及时代价值,然后将可持续发展理念与城市口袋公园营造相关联,从生态可持续、空间可持续和社会可持续三个方面对其展开探讨。最后结合广州市初心田园口袋公园营造实践,提出亲自然设计促进环境友好、多元需求指导空间治理、自然教育助力场所赋能和全周期治理融入多方参与等设计策略,对于我国推进城市口袋公园建设、探索高效益的可持续城市微更新实现路径具有指导意义。

口袋公园;可持续发展;城市微更新;社区花园;社区营造;设计策略

可持续理念是当前城市发展中必须遵循的一个重要原则[1],随着城镇化水平的推进,城市规划建设开始从“增量发展”向“存量更新”方向转型,“城市微更新”“微改造”“渐进式更新”等有机更新方式成为城市转型发展的调节机制,在实现社会与环境可持续发展方面表现出良好效能[2]。同时,城市园林建设也逐步转向更小面积、更精细化管理的社区公园、口袋公园等小微绿地空间。

口袋公园(Pocket Park)又称“袖珍公园”“迷你公园”“小微绿地”“小游园”等,与普通公园相比,具有占地小、布局灵活、就近服务等特点,能有效适应复杂的高密度环境,也能填补大、中型公园缺位所产生的服务盲区,是城市公园绿地的有益补充[3]。口袋公园的概念最早源自于1963年美国风景园林师罗伯特·泽恩提出“为纽约服务的新公园”的提议[4]。目前在国内口袋公园的概念尚未有统一定义,但通过梳理相关文献,可以认为口袋公园是指位于城市高密度中心区,面积一般在10 000 m2以下,以人民群众需求为导向,利用城市各类用地中的户外空间建设,为公众提供就近休闲游憩、运动健身、文化科普教育等服务,展示城市形象、体现地方文化特色的小型公共开放空间。

近年来,在我国的一线城市中,产业结构调整升级和城市服务水平提升对于空间的需求与城市土地供应减少间的矛盾不断凸显[5],口袋公园建设越来越被重视。2021年10月《广州市林业和园林发展“十四五”规划》指出,将充分挖掘并利用存量空间,大力建设口袋公园,按照每“5分钟社区生活圈”至少建设1处口袋公园的标准,实现建成区居住用地步行250 m见绿[6]。2022年7月,住房和城乡建设部办公厅下发关于推动“口袋公园”建设的通知,要求推进2022年全国建设不少于1 000个城市“口袋公园”[7]。目前上海、杭州、成都、广州、深圳等城市的口袋公园建设发展迅猛,成为缓解繁忙拥挤的都市生活、拓展绿色公共空间的重要场所,但同时其也存在功能单一、形象与实用性脱节、空间活力不足、管理缺位等问题。为此,本文从可持续发展的视角出发,通过广州市初心田园口袋公园营造实践进行实证与反思,探究在城市更新过程中,如何有效介入景观营造过程,建立可持续的微更新机制,以实现城市口袋公园的可持续发展。

1 口袋公园的发展历程与时代价值

1.1 发展历程

19世纪60年代世界第一个口袋公园——佩雷公园的出现,因广受公众好评,纽约、巴尔德莫和华盛顿兴起了建立口袋公园网络体系的浪潮。随后,英国提出“乡村在门外”的概念,西班牙掀起“城市针灸”运动,同一时期,寸土寸金的日本一线城市也出台政策推动超高层建筑基底修建口袋公园。这一时期,国外学者对口袋公园进行了从基本属性、规划设计到使用后评价等方面的大量研究[8]。美国设计师克莱尔·库伯·马库斯编著的《人性场所》中详细讨论了口袋公园的设计及发展,并认为其使用功能比观赏功能更重要[9]。安·福赛思出版的《生态小公园设计手册》将小公园的设计要素分为大小与形态、功能、生态三部分,提出了各要素具体设计方法[10]。

21世纪以来,口袋公园更注重景观与社会、经济和文化发展的协调,其功能与应用趋势逐渐偏重于社会安全、生物友好和公众健康福祉。纽约市2015年出台的规划文件提出,一个有生命力的社区需要更多便捷、优质的口袋公园,以促进生态可持续和社会效益,出现了如为全龄段使用者提供活动锻炼场地的埃瓦隆盖奇口袋公园(Avalon and Gage Pocket Park)、弹性化多功能设计的约翰·柯林斯公园(John F·Collins Park)和公众参与贯穿于公园营造和运维的哈蒙德公园(Hammond Park)等口袋公园[11]。英国口袋公园建设则更注重公共健康和福祉的价值实现,政府为了预防和缓解城市居民慢性病,改善居民心理健康,利用城市角落空间构建居民步行可达的恢复性口袋公园体系。如纽卡斯尔市(Newcastle)斯科茨伍德自然口袋公园(Scotswood Natural Park)鼓励居民参与社区果蔬种植活动,利用园艺疗法改善居民的心理健康(图1)。另一方面,则致力于实现人与自然的共生共存,通过多样化植被配置介导能量、资源和生物的输出,辐射影响周边生境的生物多样性,如英国站长社区野生动物口袋公园(Station Masters Community Wildlife Garden)(图2)。新加坡国家公园局自2005年以来推出“绽放社区”计划,致力于推广园艺活动,聚集不同社区共同分享园艺知识经验[12]。同时2011年进一步推出“自然社区计划”,以口袋公园为依托,将自然保护活动推广至社区范围,使不同群体能够有机会共享大自然[13]。日本则通过增加人们活动时间的策略来转变社区失落空间,如在公园中开展“自然观察”“园艺活动”“工艺制作”“健康锻炼”活动的培训课程等[14]。这一时期,国外学者更多地涉及口袋公园的社会性与生态性研究,更加注重以自然为导向的世界观,关注空间社会性、创造性、可持续性和社会绩效,其构建社会形态的共识也逐渐演变为以可持续发展理念为主导的、对和谐社会的追求[15-16]。

图2 英国站长社区野生动物口袋公园Fig.2 Station Masters Community Wildlife Garden

中国口袋公园发展时间较短,自2007年张文英首次引入国外口袋公园概念,提出我国应重视口袋公园的建设后[4],国内学者主要针对口袋公园的经典案例与基本属性展开研究[17-18]。2010年后,相关研究逐渐增多,研究内容也趋向多样化,包括特定的城市口袋公园案例和体系研究[19]、利用历史资源塑造口袋公园[20]及关注口袋公园恢复性理论研究[21]等。早期,中国的香港、台湾、澳门等作为亚洲人口高密度区的代表,通过改善现有生态环境、增加城市公共开放空间、创造连续的绿色网络来解决城市绿地短缺的问题[22-23],为口袋公园的建设发展提供可供借鉴的有益经验。在构建“共建、共治、共享”社区治理新格局的背景下,以社区花园为代表的口袋公园建设备受重视,相关研究也从内涵解读、实现途径、治理机制等多方面展开探讨[24],其中,如何可持续地发挥口袋公园在社区空间精细化管理中的效能,成为城市精细化治理的重要议题。

1.2 时代价值

新时期,我国口袋公园建设迎来了前所未有的发展契机,根据区位及周边城市用地属性,现有城市口袋公园可分为住宅型、办公生产型、商业型、交通型、公共服务设施型等5种类型,其共同发挥着以下价值:

(1)生态文化价值。口袋公园提供生态系统服务,改善气候适应[16]、雨水管理[25]、城市热环境[26]、空气质量[27]、生物多样性[28]等,对提升城市的人居环境具有重要现实意义。口袋公园承担生态绿肺功能,亦是特色地域文化的重要载体[29],其文化性生态系统服务的供需受服务人群的影响,需要经由使用者与生态系统相互作用才能生效。

(2)科普教育价值。环境教育能够有效地培育可持续学习能力和培养社会环境公民行为[30],《“美丽中国,我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划(2021 - 2025年)》提出要进行全民环境教育[31]。口袋公园与公众日常交流、互动和联系程度最为紧密,能为开展环境教育提供良好场所,通过科普展览、实践活动等方式影响居民思维意识,实现“家门口的环境教育”[32]。

(3)健康福祉价值。公共健康和福祉是社会发展的目标之一[33],《“健康中国2030”规划纲要》提出营造绿色环境来促进全民健康[34]。口袋公园作为城市绿色开放空间,在促进全面健康目标中扮演着举足轻重的角色,不仅能促进休闲运动[35],而且能促进社会融合与改善心理健康[33]。在后疫情时代,封控对大众心理健康产生一定的影响,基于注意恢复理论及应激恢复理论,口袋公园可以带来良好的恢复体验,并缓解人们的心理健康压力[36]。

2 可持续导向下的口袋公园设计要点及方法

可持续发展是一种具有平衡和综合环境、经济问题和社会进步的发展范式。20世纪80年代以来伴随着可持续发展理念在全球获得共识,可持续发展日益成为城市发展的聚焦领域。当代景观设计学义不容辞地将实现可持续环境与发展作为景观设计学的战略主张[37]。可持续景观设计将生态、经济、社会活动过程反映到空间优化上,不断提高人类福祉[38],其反映到口袋公园的设计上注重生态可持续、空间可持续和社会可持续,三者相辅相成,任何一方都无法从其中剥离(表1)。

表1 口袋公园可持续性设计要点与方法Tab.1 Key points and methods of sustainable design for pocket parks

(1)生态可持续。口袋公园为重构城市、人、自然的关系提供了空间场所。虽然单个的口袋公园对调节和改善城市生态环境作用微弱,但当口袋公园的绿化覆盖率达到50%以上时,遍布城市角落的口袋公园将具有非常大的生态效益。口袋公园营造中的生态可持续需要尊重场地自身条件,适当保留原有场地的土壤、植被、生态系统等要素,挖掘场地自然资源,盘活社区闲置资源,通过社区堆肥、都市农耕、微气候、栖息地等促进生物友好的环境设施[39],提升社区环境的生物多样性和自然生态修复能力,构建绿色社区建设。

(2)空间可持续。近年来公众健康福祉成为时代的重要议题,口袋公园营造不仅注重满足全龄段使用者功能需求的空间建构,更开始注重环境对公众健康的干预。其空间可持续不仅要融入儿童友好、老人友好等理念,积极探索信息化、智慧化手段,以使用者的使用需求出发,提供高质量的活动场所和体验,延续地方特色和塑造地方记忆,也要与疗愈景观的康养功能相结合,提供老年人慢性病导向、青年人抑郁症导向、儿童自闭症导向、学生健康主题教育等健康服务,达到环境干预健康的效能。

(3)社会可持续。公众参与城市建设和管理是提升城市可持续发展的重要内容。口袋公园营建中的社会可持续需要政府、社区居民、企业、社会组织等多方参与,倾听各方诉求,整合自上而下和自下而上的力量,通过社会资源的重组链接和活力再造,将空间关怀真正落实到社区治理和人的需求层面[40],并通过自然教育活动运营和建立志愿服务机制实现公园的可持续治理,以多元共治和全周期公众参与培育社会资本,提升城市服务水准。

3 可持续视角下的广州市初心田园口袋公园营造实践

广州市初心田园口袋公园位于夏良中心公园的夏良村社区服务中心大楼西侧(图3),面积约710 m2,原址是一片蚊虫孳生、雨天泥泞的荒地。华南农业大学绘社坊社区营造团队于2020年6月介入初心田园口袋公园的设计营造,通过前期调研充分挖掘可持续发展需求,以居民共建为营造手段,引入社会组织支持,以自然教育为运营动力,形成有效激活空间和可续发展的互补机制,引导居民深度参与到社区公共空间中,培育居民生态观、认同感和归属感,形成“个体—社会关联—口袋公园营造”的社区精神关联体,实现初心田园的有效激活与可持续营造(图4)。

图3 初心田园区位图Fig.3 Location map of Chuxin Garden

图4 初心田园建设前后Fig.4 Before and after the construction of Chuxin Garden

3.1 亲自然设计促进环境友好

初心田园原场地黄土裸露,且多为硬质土地,通过种植多种类植物提升植被结构,并结合生物栖息地、雨水收集利用装置、生态水池、可食种植景观、感知路径及花园剧场等要素(图5,图6),引导居民主动体验自然、热爱自然和保护自然,其中,花园剧场为占地5 m2小木屋,木屋内张贴有口袋公园的活动信息和自然教育科普信息,并作为多功能舞台举办各种社区活动,以及售卖公园制成的农产品。除此之外,初心田园为居民提供了与自然交互的机会,通过营造探索式、功能性的场景促进多层次自然教育计划的运作,将互动体验的场景营造和自然教育活动运营进行前置统筹考量(图7),使公园成为周边社区自然培育和社会服务相结合的实践平台。在社区绿色空间网络系统下,初心田园不仅作为公共空间的物理连接,而且还汇入了休闲、娱乐、社交、科普等行为及公平共享的心理认知。

图5 初心田园总体方案设计鸟瞰图Fig.5 Aerial view of the overall design of Chuxin Garden

图6 初心田园建成效果Fig.6 Renderings of the completion of Chuxin Garden

图7 初心田园的互动体验设计Fig.7 Interactive experience design of Chuxin Garden

3.2 多元需求指导空间治理

城市微更新的关键在于过程管控,建立过程中的平等协商机制,注重“自上而下”的发展目标与“自下而上”的利益诉求的协调平衡[44]。初心田园地处人口密集的城中村社区,社区内居民人口关系较为稳定,邻里关系和谐,保留有较强烈的农作爱好以及园艺兴趣。但社区内存在人口老龄化、幼儿化趋势,且社区内公共活动空间碎片化,空间质量低下、缺乏活力。团队通过三次工作坊,带领居民共同参与场地调研,挖掘场地优劣势,探究居民对场地的需求,最终确定将场地改造成传承农耕文化、融入儿童友好理念,多方资源合作共同推进、居民共同参与,承载休闲娱乐、邻里交流、自然教育等多元服务功能的口袋公园(图8,图9)。

图8 初心田园空间治理问题与干预方案Fig.8 Space governance issues and intervention programmes of Chuxin Garden

图9 居民参与式设计过程Fig.9 Residents participatory design process

3.3 自然教育助力场所赋能

自然教育活动可完成植被管理与设施更新等公园管理任务,通过自然教育活动赋予居民自发营造的权利,以营造即维护的理念实现公园的景观管理与自我更新。初心田园打破传统由工人管理的模式,采取陪伴式管理模式,关注社区居民的需求,以获取长期的经济和社会效益。一方面,夏良村服务中心组建由居民、学生、亲子家庭形成的日常运营维护团队,建立与本地居民之间的信任感,并定期与投资者、公众等利益相关方进行愿景沟通和实施情况汇报,形成居民基层治理共同体意识;另一方面,通过实际行动,以自然教育活动实现可持续运维,定期的公园知识科普、花园观察、手工制作等活动(图10,图11)使公园保持生机,以更新改造产生的经济、社会效益反哺社区居民,进一步激发公众、其他投资方对城市微更新的期许,形成稳固的利益共同体,推动城市更新可持续发展。

图10 初心田园开展的自然教育活动Fig.10 Nature education activities carried out by Chuxin Garden

图11 初心田园手工制作活动Fig.11 Chuxin Garden handmade activities

3.4 全周期治理融入多方参与

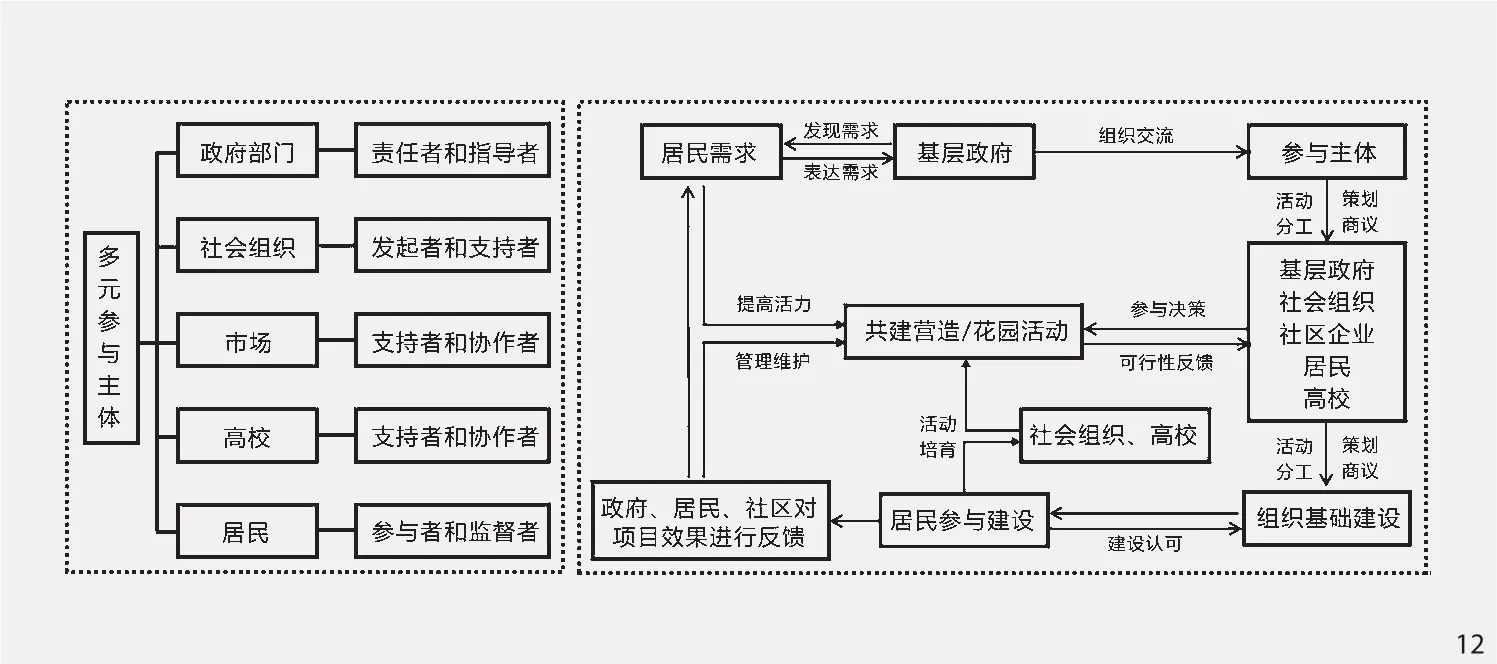

口袋公园营建重视多主体组织和公众全过程参与,多主体组织强调政府、企业、社会、高校等多方社会资源的介入,发挥多学科合作优势,以资源链接和活化提升社区服务效能。公众全过程参与则强调公众从前期调研、设计、营造过程以及建后运营等环节深度参与到社区花园治理中。初心田园通过供销合作社的资源平台,与夏良村居委会共同筹集建设资金。花园筹备与治理过程有效联动了居委、城管、司法所、经济联社等社区基层组织,并充分挖掘了社区内部单位资源(包括5所幼儿园和夏良小学),建立了政府—市场—居民—社会四位一体协同机制(图12),加强了社区内外资源联动和资本流动,有效推进了生态宜居社区建设的社会资本可持续积累。同时,鼓励居民自发组织、积极参与到初心田园治理的全过程(图13)。初心田园共通过8场参与式营造工作坊,积极发动高校志愿者、辖区内中小学、夏良幼儿园以及社区亲子家庭等广泛参与,动员参与人次超过1 200人。居民在共同参与的过程中逐步打破邻里藩篱,产生对社区的归属感,并提高了空间正义和公众健康福祉。

图12 初心田园多元主体定位与协同合作机制Fig.12 Multi-subject positioning and cooperative mechanism of Chuxin Garden

图13 初心田园可持续营造工作流程Fig.13 Sustainable construction work flow of Chuxin Garden

初心田园的建成受到了广泛的社会关注,建成后的高使用率及受欢迎程度亦使其成为当地社区微改造的典范。在媒体、公众宣传层面,获得“学习强国”、《中华合作时报》、《广州日报》、广东省供销合作联社、网易平台及腾讯网的高度重视,并于2021年获得了ASLA学生组社区服务类荣誉奖。营建初心田园,一方面,通过对城市肌理的织补,提升了社区公共空间的价值,为社区提供了更完善的配套服务;另一方面,通过对城市机能的修复,改善存在的问题,服务当地居民,真正提高了城市空间的粘性,充分尊重相关权利人的合法权益,有效实现了公众、权利人、参与城市更新的其他主体等各方利益的平衡,进而有效改善了社区人文环境,并带来持续的生命力。

4 结语

我国许多大城市的规划建设用地总量已达上限,对土地的存量优化成为未来城市发展的重心。在城市精细化治理的背景下,城市微更新不仅是城市肌理的织补与重塑,更是对街区社会、人文、经济的调和与改善,是一个长期、可持续的动态过程。口袋公园作为城市更新的小微单位、地域性社会生活的共同体,同时也是政府开展城市治理建设的基层管理单元,成为城市微更新的关键一环。传统聚焦物质性空间的口袋公园营造已难以适用当前更新背景下公众的多元需求,亟需探索更加综合性的口袋公园营造理念和路径,并以此作为连结城市更新宏观战略与微空间改造之间的重要指引。可持续导向下的口袋公园建设可以成为活化城市存量空间、开展城市更新治理的有效途径之一。

注:文中图表均由作者自绘/摄。