城镇职工养老保险制度代内收入再分配探讨

□文/刘紫薇

(湘潭大学公共管理学院 湖南·湘潭)

[提要] 城镇职工养老保险制度对调节国民收入再分配、促进社会公平正义具有重要意义。其收入再分配效应是否发挥合理直接体现该制度的公平性、互济性和可持续性。本文基于微观个体视角,利用2018年CHIPS数据,采用比较高、低收入者参加城镇职工养老保险制度净收益的方法,对该制度的代内收入再分配效应进行定量研究,并提出完善城镇职工养老保险制度收入再分配效应政策体系建设的路径选择。

作为社会保障体系重要的组成部分,城镇职工养老保险制度本质上是一种收入再分配机制,采用社会互济的方式来实现社会资源在不同收入群体间的合理分配,且通过立法强制的方式给遭遇某种风险的社会成员提供收入支持。调节国民收入再分配、促进社会公平正义是城镇职工养老保险制度的基本职能和目标。

1997年,国务院通过了《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》,旨在解决养老保险不统一、企业负担重、统筹层次低、管理制度不健全等问题。2005年,国务院发布了《关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》,通过做实个人账户、调整养老金计发办法等方法,完善养老保险“统账结合型”的养老金缴纳和支付模式。2014年,全国人大常委会通过了《机关事业单位养老保险改革方案》,决定消除单位类型限制,建立党政机关、事业单位和企业统一的养老保险制度。2017年,十九大报告指出,尽快建立养老保险全国统筹制度,实现养老金统筹层次提升。2019年,国务院印发了《降低社会保险费率综合方案》,通过降低养老保险缴费费率和推进养老保险费征收体制改革等实践,降低企业养老金缴费负担。

在经历以上变革后,城镇职工养老保险制度愈加强调“公平性、互济性和可持续性”,其是否发挥合理的收入再分配效应也引起了学术界的广泛关注,越来越多的学者聚焦于城镇职工养老保险制度收入再分配效应的研究。由于研究侧重点不同,研究视角、方法不同,对调查样本的选取标准不同,以及制度本身实施情况不同,所得出的研究结论存在分歧。一部分学者认为,我国的社会养老保险制度存在逆向的收入再分配效应;也有学者认为,我国的社会养老保险制度起到了收入转移的公平作用。根据研究视角和方法的不同,现有文献主要集中在以宏观层面基于当期收入进行分析。由于微观调查数据获得受限,较少文献以微观层面基于终生收入进行分析。且研究重点更多地被置于代际转移。为此,本文从微观个体视角切入,运用估算高、低收入群体从城镇职工养老保险制度中获得的终生养老金净收益差值的方法,测算城镇职工养老保险制度所发挥的代内收入再分配效应,以期为完善和发展城镇职工养老保险制度提供现实依据和数据支持。

一、模型构建和参数设定

判断个人从养老保险制度中是否获得收益,通常考察个人终生养老金领取现值和个人终生养老金缴费现值间的差值,即个人终身养老金的净收益额。个人终身养老金的净收益额大于零,则养老保险对个人产生了正向的再分配;个人终身养老金的净收益额小于零,则养老保险对个人产生了逆向的再分配。而对养老保险制度发挥良好的收入再分配效应而言,高收入群体参与养老保险所获得的收益应该低于低收入群体参与养老保险所获得的收益。首先,使用2018年中国居民收入分配课题组住户调查数据(CHIPS)的微观数据来估计工资收入函数。其次,根据工资收入函数的回归结果来预测个人工资年收入。再次,在给定一定的工资增长率和利息率的假设条件下,利用养老保险精算模型估算出个人终生工资收入分布,并根据养老保险的缴费和养老金计发办法,得到个人终生养老金领取现值、个人终生养老金缴费现值,以此算出两者间的差值,即个人终身养老金的净收益额。最后,在个人终身养老金的净收益额和个人终身养老金的净收益率即个人终身养老金的净收益额除以个人终生养老金缴费现值的基础上,对养老保险所发挥的收入转移作用进行定量分析。

(一)工资收入回归模型及预测。基于Mincer工资收入函数构建工资收入回归模型:

式(1)中,wagei表示个体i的年工资收入;Xi是指包括性别、年龄、受教育程度、工作经验、职业、行业和地区等代表个人特征的,影响个体工资水平的控制变量;μi为残差项。本文使用2018年CHIPS数据进行回归分析,根据式(1)工作收入函数的估计结果,预测个体i在退休前(假设对象为18~59岁城镇职工;假设职工在退休前始终从事目前的工作,并按照规定正常缴费)的年工资收入。再加入考虑退休前各个时点的社会平均实际工资增长率,得到个体i终生的工资收入分布,其贴现值可设定为:

式(2)中,k为个体i参加工作时的年龄,也是开始参加保险时的年龄;R为个体i退休时的年龄,这里设定男性城镇职工退休年龄为60岁,女性城镇职工退休年龄为55岁;a为个体i被调查研究时的年龄;g为社会平均实际工资增长率,这里假定物价水平基本呈稳定态势,依据国民收入倍增目标要求,社会平均实际工资增长率需达4%;r为利息率,2013年以前使用一年期居民实际存款利息率,以后各个时点的r取4%。

(二)养老金收益模型及分类处理。国务院分别于1997年和2005年下发了《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》和《关于完善企业职工基本养老保险的决定》,两者奠定了城镇职工养老保险现行“统账结合型”的养老金缴纳和支付模式。本文以《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》发布时间1997年为界点,将城镇职工按照工作及参保时间划分为“老人”“中人”和“新人”,三者在退休时按照不同的计发办法领取养老金。具体而言,“老人”养老保险缴费年限满15年后,养老金分基础养老金和个人账户养老金两部分来发放,其中基础养老金的计发标准按照所在地区上一年度就业人员平均工资的20%设定;“中人”养老保险缴费年限满15年后,在基础养老金和个人账户养老金的基础上,还发放过渡性养老金;“新人”养老保险缴费年限满15年后,养老金也分基础养老金和个人账户养老金两部分来发放。

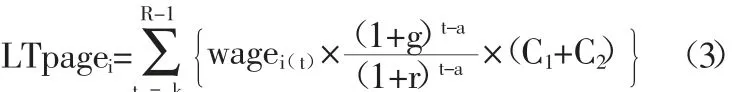

个体i养老金终生缴费额的贴现值可设定为:

式(3)中,C1为社会统筹缴费率;C2为个人账户缴费率。

个体i基础养老金领取额的贴现值可设定为:

个体i过渡性养老金领取额的贴现值可设定为:

式(5)中,Ii为个体i历年平均缴费工资指数,即本人缴费工资除以当地职工平均工资;Li为个体i参加工作到1997年以前的工龄;Ci为过渡养老金计发系数,取全国平均数1.3%。

个体i个人账户养老金领取额的贴现值可设定为:

式(6)中,Yi为个体i当地的人口平均预期寿命。

根据式(3)、式(4)、式(5)、式(6),测算得到个人终生养老金领取现值、个人终生养老金缴费现值,以此算出两者间的差值,即个人终身养老金的净收益额。再用个人终身养老金的净收益额除以个人终生养老金缴费现值,得到个人终身养老金的净收益率。

二、城镇职工养老保险制度收入再分配效应测算结果分析

根据以上测算模型所得的个人终身养老金的净收益额和个人终身养老金的净收益率如表1所示。其中,根据《2018年中国统计年鉴》数据分析,高收入者工资收入高于就业人员平均工资的300%,低收入者工资收入低于就业人员平均工资的60%。根据养老保险缴费规定,本文设定高收入者的缴费工资基数为就业人员平均工资的300%,低收入者的缴费工资基数为就业人员平均工资的60%。根据国家统计局所发布的2017年城镇单位就业人员年平均工资,包括非私营单位为74,318元,私营单位为45,761元,利用城镇非私营单位就业人员平均工资和城镇私营单位就业人员平均工资加权计算,并结合2017年非私营单位和私营单位的就业人口数,得到城镇单位就业人员平均工资作为缴费基数。(表1)

表1 城镇职工个人终身养老金净收益额及净收益率一览表(单位:万元,%)

从测算结果可以看出,无论非私营单位还是私营单位,高收入者缴费现值都要大于收益现值,即高收入者净收益额小于零,而低收入者缴费现值都要小于收益现值,即低收入者净收入额大于零。这表明城镇职工养老保险制度具有正向的收入再分配效应,实现了高收入者向低收入者进行收入转移。

三、结论及政策建议

本文使用2018年CHIPS数据,通过测算终身养老金净收益额和终身养老金净收益率,检验了城镇职工养老保险制度的代内收入再分配效应。研究结论显示:以个人终生收入为基础,现有的城镇职工养老保险制度起到了从高收入人群向低收入人群进行收入转移的作用,即该制度通过收入阶层间的收入转移,实现了正向的收入再分配效应。

以上研究为今后建设和完善城镇职工养老保险制度,尤其是建立其收入再分配效应政策体系提供了理论思考和建设性思路。具体可以从以下几个方面展开阐述:其一,合理调整养老保险缴费费率。在降低养老保险缴费费率的背景下,以不增加企业养老金缴费负担为前提,在缴费下限和比例方面更多考虑低收入人群,以更好地体现缴费费率的累进特性。其二,适度改进个人账户养老金终生领取的计发办法。鉴于人口老龄化快速发展的形势,通过改变个人账户形式、根据不同缴费基数和预期寿命异质性调整个人账户计发月数等措施,解决个人账户空账运行和养老金负担过重等问题。其三,工资增长率和利率水平以及二者之间的相对水平对养老保险的代内收入再分配具有重要影响,需要发挥宏观调控以及配套制度安排的系统性和协调性,将其持续维持在合理范围之内。其四,扩大养老保险覆盖面,逐步实现城镇职工养老保险的全员覆盖。并通过与其他养老保险制度的衔接和整合,实现对整体提升缩小收入差距功能的重大突破。