万州古寨堡

◎ 文 | 汪昌隆

编辑 | 王芳丽

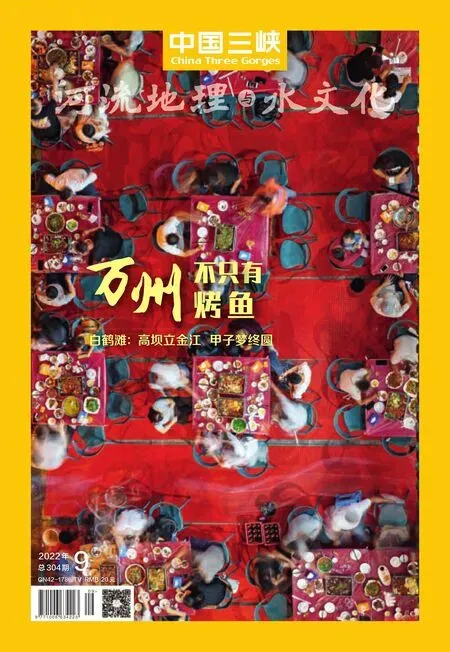

椅子城 摄影/汪昌隆

万州人何其芳先生青年时代写有一篇回忆童年生活的散文《我们的城堡》,讲述他幼年时目睹家族建造寨堡以及随同长辈们避居寨内抵御土匪的经历。何其芳讲述的这个城堡名叫至安寨,当地人又称作包家寨,座落在万州甘宁镇凉风垭旁一座山峦的顶上。在万州,类似的寨堡还有很多,清同治《万县志》记载县境内有名称的寨堡达397 个,民国《万县志》所记载的寨堡数量更是多达560 多个。如此众多的寨堡,俨然一道风景,有必要说道说道。

战乱年代的产物

万州地处四川盆地东部丘陵地区,因造物主的偏爱,境内有许多天生的“方山”(又称“桌山”,是指四周悬岩峭壁而顶上相对平坦的山),很适合修城筑寨。东晋史学家常璩称“山有大小石城势”(《华阳国志·巴东郡·朐忍县》 ),说的是这一带的山像一座座大小不一的石城。

很久以前,巴蜀先民们就懂得利用这些“石城”一样的山峦,驻军屯兵,御匪防贼。“天城山三面峻壁,惟山后长延一脊,容径尺许,累石为门,俗亦谓之天子城,以昭烈名也”,这是南宋嘉定十四年(1221)王象之所著《舆地纪胜》中关于万州天生城的记载,说的是三国时期,汉昭烈帝刘备曾驻兵于此,可见,天生城至少在那时就已经是“军事重地”了。

天生城真正令世人瞩目是在南宋时期。南宋淳祐元年(1241),兵部侍郎、四川安抚制置使兼重庆知府余玠,采纳播州(今贵州遵义)人氏冉琎、冉璞兄弟的建议,将巴蜀地区的众多县城官署迁往山顶,修城筑寨,运用“依山制骑,以点控面”的策略,抗击蒙元铁骑,收到奇效。万州军民利用天生城作为支撑,抵抗蒙元大军,坚持时间长达30 余年。合川钓鱼城、金堂云顶城、通江得汉城、苍溪大获城、广安大良城、南充青居城、泸州神臂城、渝北多功城、云阳磐石城、南川蟠龙城、奉节白帝城等,同为这一时期的著名军寨(城)。

明代,万州各地被用作军事堡垒的寨堡,除天生城外,还有万斛城、椅子城等其他一些“石城”。“万户(斛)城在县西,其状如城,可容万户”(明·正德《夔州府志》卷七)。明朝末年,万州“三谭”也利用天生城、万斛城、椅子城等与清军周旋。

万州及周边区县大规模修筑寨堡是在清嘉庆年间。嘉庆元年(1796),白莲教在湖北等地起事,四川等地的教徒纷纷响应,后遍及湖北、四川、河南、陕西等地,一时朝野惊恐。为了扑灭白莲教,清政府起初使用合围战术,调集鄂、豫、川、陕以及云、贵、湘等地军队,实行围追堵截,但收效甚微。原因是白莲教军流动性大,“楚攻急则溃入秦豫,秦攻急则溃入蜀豫,蜀攻急则溃入秦楚,豫攻急则溃入楚秦”(清·严如熤《三省边防备览》卷十四)。嘉庆二年,清军将领明亮、德楞泰根据白莲教“行不必裹粮,住不藉棚帐,党羽不待征调,蹂躏于数千里”的特点,向朝廷进呈《筹令民筑堡御贼疏》。与此同时,四川合州知州龚景瀚在《坚壁清野议》中提出“必行坚壁清野之法。责成地方官,巡行乡邑,晓谕居民,团练壮丁,建立堡寨,使百姓自相保聚”。这些建议得到朝廷采纳。于是在白莲教活动的区域内,强力推行坚壁清野战术,广筑寨堡、普练民团。这一时期,万州各地构筑了大量寨堡,其中多数又在后来的战乱中扩建、重修。

万州及周边地区修筑寨堡的另一高峰时期是咸丰、同治年间。咸丰九年(1859),李永和、蓝大顺、蓝二顺在其家乡云南昭通结盟起义,随即进入四川,时称“李蓝”。鼎盛时期人众达30余万,活动区域达五十余州县,并与太平军石达开部“互通声气”。一时各地紧张,再次启用坚壁清野之法。对已有的寨堡进行加固或扩建、改建,同时也新筑了一大批寨堡。

举安寨遗址 摄影/汪昌隆

此后一直到民国初年,万州仍有一批寨堡相继建成,如葵花寨、举安寨等。

清代学者严如熤有言:“寨堡之设,固足保民。于剿贼机宜,亦大有裨益。贼匪奔窜山谷,不由路径。官兵尽力穷追,相距总隔一二日程,以其前无阻截之者也。寨堡既成,加以团练。贼至,据险以拒。大兵跟击得及,鲜不获大胜者”(《三省边防备览》卷十一)。这是官方对于寨堡肯定之词,民间的心情则复杂一些。万州燕山乡有座保和寨,大门上刻有楹联一副:

思患豫防聊营兔窟

凭高设险永固宏基

品味此联,诙谐之中蕴含无奈,自信之中杂陈侥幸。这就是乱世之中修寨人的心境。

寨堡有三种形态

万州寨堡大致分为三种类型。“万县多山,旧有寨洞。滇匪入蜀,民益即岩为寨,就岭为堡,绝壁洞之,广坪碉之,交错盘踞,远近相望,不可胜计。”(同治《万县志》卷一) 这里所说的寨、堡、洞、碉,指的就是不同类型的寨堡。

所谓山寨,就是利用这一带特有的“方山”地形,以天然的悬崖峭壁为寨墙,在关隘处建门设卡,使整座山成为一座寨堡,所谓“即岩为寨,就岭为堡”。城是一座山,山为一座城。这种寨堡,除了寨门和少量寨墙外,其他部分都是天然生就,大多地势险峻,易守难攻。最典型的当数天生城,单听名字,就可以想象出它的形状来。

山寨有大有小,大的连绵数十公里,小的仅容数家人。万州境内最大的山寨是葵花寨,地跨万州十余个镇乡和街道,民国《万县志》记载它“东西七十里,南北四十里,兼跨一二三各区地”(民国《万县志》卷一)。葵花寨的平面图像一朵椭圆形的葵花,通过卫星地图测得,从西边的庙耳梁卡门到东边的戴家岩卡门长度约为32 公里,从北边的大岩口卡门到南边的烟坡卡门,长约17 公里,这是地图上的直线距离,算上爬坡上坎,与旧志的记载相差不多。民国初年,万县一共划分为七个区,葵花寨就横跨了三个区,这面积够大的。所以刘孟伉在《至白土坝登轮头寨》诗中,连带把百里外的葵花寨也夸赞一番:“……大莫大于葵花寨,百里纵横通九隘。良田华屋满阡陌,我昔登临深一快……”

万州境内面积最小的山寨,可能是恒合土家族乡的石桶寨。寨子建在一方四周壁立的巨石之上,远望状若石桶,寨顶上的面积不足百平米。

按照原万县政协文史委主任陶梅岑的说法,山寨分为两类:一类是有居民长期定居在里面,称之为“热寨”,如天生城、椅子城、万斛城、护城寨、葵花寨、举安寨、翠屏寨等;一类是平时无人定居,遇到非常情况时才举家进寨躲避,称之为“冷寨”,如永安寨、凤凰寨、双峰寨、骑龙寨、人和寨、堡和寨等。

皇兴寨遗址 摄影/汪昌隆

洞寨,即古人所谓“绝壁洞之”。洞寨又称为寨洞、崖楼、蛮子洞,就是利用悬崖边天然的偏岩洞,在洞口砌筑石墙,开设门窗和瞭望、射击孔,建成为绝壁上的寨堡。这种寨堡,站在山下仰望,它在半山腰;爬到寨顶山上俯视,却又看不见它。通往洞寨的道路是在悬崖边上凿出来的,上下都是悬崖绝壁,有些地方还需临时搭架木梯方可登寨。洞寨的优点是地处险要,攻打极为不易;缺点是寨内空间逼仄,储存食物和其他物资空间有限。何其芳先生在《我们的城堡》中对洞寨作过细致的描写:“在二十年以前我们家乡开始遭受着匪徒的骚扰,避难者便入洞上寨。所谓洞是借着岩半腰的自然的空穴,筑一道城墙以防御,虽据有天险但很怕长期的围攻,因为粮食与水的来源既完全断绝,而当残酷的敌人应用熏老鼠的方法时又是很难忍受的。”

洞寨因地处险要,不易毁坏,万州境内尚存留有上百座。

碉楼,又称“箭楼”。平坝地区无险可踞,只有筑堡,修建碉楼,以备危难。那时的大户人家,在建造庄园时一般都要修碉楼。万州一带的碉楼,墙壁大都用条石砌成,楼高三、四层,也有五、六层的,比一般建筑高出许多。远远望去,如鹤立鸡群;靠近观之,直刺苍穹,所以又被称之为“箭楼”。一些稍大的庄园,建造的碉楼还不止一座。如甘宁镇桐坪村的“双箭楼”、高峰镇洪安村的“双箭楼”等,更有瀼渡的钟家院子、柱山的文家院子等,院子的四角都建有高高的碉楼。这样布局,可以形成掎角之势,彼此呼应。碉楼的门,大都设在二楼,进出需要临时搭架木梯,这样才利于防守。

除了庄园中的私家碉楼外,还有一些碉楼是官府修建的公共建筑。因为“碉堡实可以逸待劳,以少御多。贼匪往来要路,有地势过于逼仄,嵚嵜不能立站多人者,则扼要安设二三碉楼,作梅花瓣势或连珠形。子药米薪,皆贮碉中,贼自不敢偷越”(严如熤《三省边防备览》卷十一)。这些碉楼大都建在关隘要冲之地,遇有重大匪患时,地方武装便驻扎进去,扼守要冲,以保一方平安。这类碉楼,保存至今的有分水镇蛤蟆石碉楼、弹子镇沟口碉楼等。

三种类型的寨堡中,山寨出现的年代最早,洞寨次之,碉楼的出现则稍晚。万州现存有30来座碉楼,多数是民国年间建成的。1934 年1月13 日《万州日报》第七版载:“(万州)南北两岸建碉”,同年3 月29 日又载:“碉楼已建成70余处”。

除了上述三种类型的寨堡外,另有两类建筑,无寨堡之名分却具寨堡之功能,这就是那些修建于战乱年代的宗祠、寺庙等公共建筑。

人头寨 摄影/汪昌隆

宗祠是族人祭祖和议事的场所,多为族人共建,规模比一般建筑宏大。身处乱世的人们,有意将其设计建造成具有极强防御功能的城堡式建筑。和平时期作为宗祠使用,遇到战乱,便是合族人丁的庇护之所。太安镇丁氏司南祠,建于道光丁未(1847)之夏,墙壁上镶嵌的石碑写道:“道光丙午,地皮风气……予于七月之间,鸠工督匠,爰建斯楼。常则以为祭祀之所,而祖宗有寝室之安;变则以为御侮之区,而子孙有保世之庆。斯则一事举而两美具焉。”与之同类型的还有分水镇刘氏宗祠等。

寺庙、道观等宗教建筑,有许多建在山顶之上。因处地险要,主事者便有意强调其防御功能,这些寺庙、道观,虽无寨堡名分,实具寨堡功能。如铁锋山顶的凤仪禅院、黄柏乡七星观、城郊北山观等,平时是人们举行宗教活动的场所,遇有战乱,便是附近绅民避难的地方。

山寨、洞寨、碉楼属于不同类型的寨堡。为了最大限度地发挥寨堡的防守功能,古人在建造过程中,往往会因地制宜,综合运用。或大寨套小寨;或寨、洞合一;或寨、碉合一;或洞、碉合一。何其芳祖辈建造的至安寨,就属于寨碉合一,山顶悬崖边上围筑一圈寨墙,里面矗立着四座碉楼,“那些过路人抬头看见这城堡往往喜欢把它比作一只汽船”(何其芳《我们的城堡》)。

葵花寨 摄影/汪昌隆

守护寨堡

守护寨堡,软件管理与硬件设施缺一不可。

所谓软件管理,主要是制定一系列详实的制度并严格执行之。这些制度,有的是各级官府制定的,也有的是寨内民众公议后明确的。

官府制定的规章带有指导性质,刊行后分发辖区内各里各甲,供各寨民众效法。清咸丰十年(1860),万县各地已经寨堡林立,“交错盘踞,远近相望,不可胜计”。为了指导各地士绅民众正确使用寨堡,知县冯卓怀主持刊行了《万县团练战守图示》一书。全书分四个部分:《守图》五幅,《战图》十幅,《告示》一道,《战守机宜》十二条。《守图》五幅包括:守城图、守寨图、守堡图、守碉楼图、守营墙图。图为木刻,画面虽然简洁,但守寨兵卒的分布、器具的摆放、营房的搭建,甚至牛羊牲畜的安置等,都一目了然,俨然一份“寨堡使用说明书”。在“战守机宜十二条”中,分别对“择长”“坚壁”“清野”“分粮”“置器”等,作了较为详细的叙述。

谭家楼子 摄影/汪昌隆

由寨内民众公议后制定的《守寨章程》之类,则是寨内民众(包括临时进寨避难的乡民)必须遵守的“战时纪律”。内容包括“分棚灶”“储器械”“积粮食”“守信义”等方面。

不论是官府的“文件”,还是民间的章程,其实就是一套比较完整的守寨制度。这些制度包括:

寨长推举制度。寨长需由合寨之众“公举”才识明达,性行端方,正直无私者担任。除寨长外,还根据山寨大小情况,推举副寨长若干。推举出的寨长、副寨长都要上报县衙,由县里发给印信,以便寨长发号施令。为了防止手握“兵权”的寨长“倚势跋扈”或“成尾大不掉之势”,官府明文规定,寨长与基层组织中的里长、保甲长等不得同时兼职。

组织制度。规定寨内的所有居民包括外来避乱者,除老弱妇孺、残疾病人外,都有义务参加守寨。将成年人分编成若干队,挑选有武功且具组织能力者任队长。除了战斗人员外,还要指派器械保管、粮食储运、医疗救护等后勤保障人员,各司其职,统归寨长指挥。

训练制度。凡是编入队伍的守寨人员,都要定期参加演练。演练内容除了基本的器械使用和格斗外,还要演练队列、阵法等。

钱粮储管制度。当寨堡处于临战状态时,居住寨内的各户要“各将所有粮食银钱的一半或三四分自行另收,余俱存于公囤公柜”。 囤于公柜的粮食和银钱,由寨长统一安排调用。若有富家悭吝,不愿多出钱粮,则“众共逐出之”。如何确定寨内各户交入“公囤公柜”的粮食、银钱达到“一半”或六七分呢?方法很简单,就是“凭众誓神”。

伙食制度。守寨期间,守寨的战斗人员要按事先的预案驻守到各关卡,由寨长从“公柜”中划拨粮钱,各队分别在驻防地点搭棚开灶,就地食宿。这样做,既有利于守寨人员集中精力,严守自己的防地。也便于本队人员“昼识其面,夜习其声,以免奸人混入”。

此外,还有医疗救护制度,战死战伤人员优抚制度等。

所有管理制度中,最为重要的一条,是要求全寨人丁“凭众誓神”,要万众一心,同守山寨,合力杀贼。要同生死、共患难,坚持抵抗,尽忠竭力。

寨堡的硬件设施,最主要的当然是要有一个坚固的“寨”。“高山筑寨,砖石为之,坚厚结实,望若城垣。寨内或盖瓦房或搭茅棚,以便住宿。附山之路务须挖断,平衍之处掘坑堵墙”。这是《万县团练战守图示》中关于筑寨的基本要求。

守卫寨子,必须配备实用的器具。南宋李诫编写了《守城录》一书,对守城的常备器具作了较为详细的介绍。守寨与守城原理一样,基本器具大致相同,主要有:铁炮木炮、滚木擂石、火铳抬枪、长矛短刀、火药石灰、弓箭绳索等。

武器中最贵重也最有威慑力的是铁炮,也叫做“牛耳子炮”,生铁铸成,放炮时阵仗大,杀伤力强。万州天生城、椅子城、万斛城、护城寨、葵花寨、举安寨、皇兴寨等,都有装备。一些无力购置“牛耳子炮”的寨子,还虚张声势假装拥有。清同治元年(1862)三月,转战于四川各地的“李蓝”大军中的蓝二顺,率万余众,从忠县汝溪进入万县,在武陵红谷田大败官军后,一路向东而来,沿途百姓纷纷进寨躲避。一些没有铁炮的寨子,把凉席裹成筒状,外敷锅烟墨,架在寨上显眼的地方,冒充铁炮,据说也起到了威慑作用。

除了常规的守寨器具外,一些地方还发明了另类武器。家住天生城的许培贵讲:从前守寨,除了枪炮之外,还有一物很是厉害,那就是“瓦罐煮大粪”。长辈告诉他:先前遭遇土匪围攻时,寨上的人除了抬炮架枪外,还要将预先准备好的瓦罐在寨墙边摆开,装满大粪,架起柴火煮沸。当贼匪靠近时,便端起罐子往下砸。那玩意儿,被砸伤了且不说,厉害的是那粪水,沾在身上巴倒烫,烫伤处不久即溃烂,久治不愈。

当然,完全依靠“瓦罐煮大粪”来守寨是不可行的。随着冷兵器时代的结束,守寨武器中的大刀长矛、弓箭火铳逐步被“洋枪硬火”所取代。到了20 世纪30 年代,万州一些大的寨子如葵花寨等,甚至还购置了机关枪等先进武器。

寨堡,承载着生命之重

战乱年代,寨堡的有与无,寨堡的牢固程度,关乎普通民众的生死存亡,以至于有的人一辈子都在与寨堡打交道。万县文家坪《文氏族谱》中有文氏九世祖文永超的小传:“公讳永超,字久卓,号越人……恩贡生,诰赠奉政大夫。生于嘉庆癸亥(1803)万县大周里五甲燕山寨,殁于咸丰庚申(1860)本甲文家坪太平寨。前清咸丰之末,蓝逆窜境,势极猖獗。公乃修太平、凤凰二寨,以资捍卫”(民国十五年万县文家坪《文氏族谱》卷四)。从中,我们可以看到,他出生的时候,恰逢白莲教军在川东各地活动频繁,其父母避难燕山寨生下他。他一生的主要经历,除了读书求功名,就是修建了两座寨堡。临到去世时,又遇到“李蓝”大军来袭,他避居在自己修建的太平寨上,并在此离世。如果要用一个字来归纳他的一生,那就是一个“寨”字。

与这位文先生经历相似的,还有何其芳的长辈们。何其芳1912 年生于万县,15 岁时离开家乡到外地求学。在家乡的15 年间,“我曾先后在它(即至安寨)里面关闭了五六年”(何其芳《我们的城堡》)。其实他们家的大宅院离寨子很近,但在匪患猖獗的年代,人们宁愿挤住在荒野的寨子里,也不敢居住在宽敞的宅院中。

万州的知名文士赵尚辅,光绪九年进士,他的一篇《祭母文》流传甚广,其中有:“……壬戌三月贼过万,两股头子皆姓蓝。凌云寨脚牵起线,号火烧齐屋侧边。母亲这回嚇碎胆,又为祖母把心耽。天生城上路不远,商量去买屋两间。侍奉祖母把家揝,上了天城心才安……”赵尚辅的家在万州塘坊,同治元年农历三月十八,蓝二顺率众万余进入万县,赵尚辅的父母和祖母等人就近躲避到凌云寨中,没料到蓝二顺把兵营扎在了凌云寨下的郭罗坝。凌云寨名曰“凌云”,其实山并不高峻,入夜,蓝二顺军营里的号火,仿佛就在屋侧边燃烧,寨上人紧张的心情可想而知。好在蓝二顺没有攻寨,宿营一夜后,开往云阳的云安镇。经历此番惊吓后,赵家人赶紧商量着到山高城险的天生城上买下两间房屋,将年迈的祖母等人迁去,才稍稍安下心来。

万州也有一些寨堡,它们的主人就没有上面几家那么幸运。分水镇的皇兴寨、谭家楼子、走马镇关上的唐家寨、甘宁镇的一些洞寨,都先后被土匪攻破。寨破后,人被杀,钱财被劫,惨烈的故事至今还在流传。

到了抗战时期,万州的部分寨堡再次发挥作用,这是建造者们始料未及的。当时,华东、华中等地的学校和机关随国民政府迁入四川内地,万州的一些寨堡便成为部分学校和机构的驻足之处。青岛海军军官学校迁到了狮子寨;上海法学院、《大公报》印刷厂迁到护城寨;辅成中学迁到葵花寨等等。1938 年2 月至1943 年8 月,日寇对处于后方的巴蜀地区众多城市实施了5 年半绝灭人性的狂轰滥炸。万州城郊的一些洞寨又成了人们“跑警报”、“躲飞机”的避难场所。

寨堡,作为一种特定历史时期的产物,对于当时人们的生活甚至个人命运,产生过深刻的影响。如今,寨堡那“保全性命”的特殊功能已经淡出历史舞台。但它对后世人们的影响,却久久未能散去。直到上世纪八、九十年代,万州城乡的孩童还在玩一种名叫“打城”的游戏,边玩边唱“天子城——椅子城——请你过来打一城——哪一个——某某某”游戏的一些细节,就是攻寨、守寨动作的简单模仿。

沧海桑田。冷兵器时代早已过去,寨堡的防御功能业已丧失。而今,旧县志上罗列的寨堡多数已经消逝。剩下这些,部分被幸运地纳入了文物保护之列,其余大多是残垣断壁,静静地伫立在山野间。这些寨堡,陪伴人们经历了几个世纪的风雨,危难之时发挥过不可替代的作用。今天,无论从建筑角度、军事角度还是民俗角度看,都是万州不可多得不能再生且具极高价值的历史遗物!正是:

巴山蜀岭,曾拥雄关万道;

兴隆碉楼 摄影/汪昌隆