寻根祭祖说祠堂

王亚中

祠堂,是古代举行宗族活动的主要场所,也是维系宗族血脉与传承宗族精神的载体。祠堂所衍生的文化与姓氏文化和家谱文化紧密关联,对传承家族文化、增强凝聚力、稳定社会关系具有重要意义。

崇根尊祖

2022年6月22日,公祭伏羲大典在甘肃天水举行。天水是伏羲氏的诞生地、伏羲文化的发祥地和全球华人寻根祭祖圣地。自1988年天水市恢复公祭伏羲大典以来,这样的公祭活动每年都要举办一次。

此次公祭大典突出“弘扬伏羲文化、传承中华文明”的宗旨,以“讲好伏羲画卦故事,铸牢中华民族共同体意识”为主题。伏羲庙前古柏参天,旗幡列张,钟磬悠扬。人们怀着虔敬之心、传承之念,以太牢之礼、雅乐之仪,致祭于中华人文始祖太昊伏羲氏。与此同时,在海峡彼岸的台湾新北也在举行海峡两岸共祭中华人文始祖伏羲典礼。海内外中华儿女线上、线下共同拜祭人文先祖,许下美好的祝愿,祈佑中华文明永续、祖国繁荣昌盛、人民幸福安康。像这样大规模的寻根祭祖活动不独在天水,在河南周口太昊伏羲陵、山西洪洞大槐树等处也经常举办。

河南周口太昊伏羲陵在每年农历二月二至三月三举行为期一个月的朝祖庙会,称“人祖庙会”,当地人又称“二月会”。庙会内容包含多种活动,如马戏、梆子戏、龙灯、担经挑等,人们不仅可以瞻仰伏羲陵,祈求庇佑,还可以参与丰富多彩的文化活动。不少海外华人也组团来这里朝拜,以示不忘中华之根。

山西洪洞大槐树虽然不是人祖圣地,却是中华姓氏重要的集散地之一,大槐树在人们心中已经成为文化根脉的象征。这里的洪洞大槐树文化节寻根祭祖大典已举办了30余年,成为海内外颇具影响力的重要民俗活动,大槐树祭祖习俗也被列入国家级非物质文化遗产名录。在洪洞大槐树寻根祭祖园里,安放着1500多个迁民姓氏的牌位,因而这里被视为全国最大的百家姓祠堂。人们可以在此探寻各个姓氏的来源和迁移传播情况,找到祖先的活动痕迹,甚至可以通过家谱世系信息找到失散多年的亲人。无数古槐后裔崇根尊祖、共话亲情,把深切的感情寄托在大槐树上,也把生生不息的古槐精神发扬光大。

無论是朝拜人文初祖,还是祭祀姓氏根脉,都体现出“家国一体,忠孝相维”的传统宗族理念。而在民间维系宗族血脉关系的重要活动场所便是祠堂,祠堂与姓氏文化和家谱文化紧密关联,成为维系宗族血脉、延续宗族精神的重要载体。

祠堂史话

祠堂源于古代宗法制度。在远古时期,血缘关系是人类互信以及团结互助的基础,随着氏族群体的发展和国家的出现,需要一种载体来统一和凝聚人们的精神意识,于是产生了宗法制度,孝悌思想逐渐成为社会普遍的道德约定。儒家文化出现后,这种道德规范得到进一步强化,成为数千年来人们遵循的道德准则。

上古时期,统治者开始建立宗庙,使其成为权力和地位的象征,以加强对民众的管理。这时只有天子可以设立宗庙,士大夫和庶民是没有建宗庙的资格的。先秦时期,士大夫被允许按照规定设立家庙,这种做法在周代贵族中得到普及。秦汉时期,随着中央集权的加强和儒家思想占据统治地位,宗法制度也更加明确,士大夫不再享有建宗庙的权利,只能在家中寝室设立香案祭拜祖先,这种现象一直延续到北宋前期。

南宋时期,以朱熹为代表的士大夫阶层提出依照古法恢复祭祀规范的诉求。朱熹提倡建立家族祠堂,并编订《家礼》,立祠堂规制,规定祠堂设在正寝左方,同时建立奉祀高、曾、祖、祢四世神主的祠堂四龛,摆设高祖以下先贤的牌位,由此奠定了祠堂的基本格局。朱熹的倡议得到了皇帝的支持,此后,在士大夫阶层各个家族兴起了设立家庙、祠堂之风,并延续至元、明、清三代,形成独特的祠堂文化。

明代嘉靖帝曾诏令“许民间皆联宗立庙”,从而打破了民间不得立祠的束缚,使得普通百姓家族也能够建立家庙,以祭祀始祖,显示了贵族之礼的平民化。祠堂渐渐从寝室独立出来,成为独立的宗族祭祀活动场所,规模也越来越大,可以容纳更多的族人,方便举办大型的宗族活动。至清代,祠堂已在百姓家族中普遍设立,并进一步完善和规范。此外,明清时期由于家族人口的增长和宗族活动的频繁,还出现了众多的公祠和支祠。《广东新语》卷十七《祖祠》记载:“(明清之际的广州)其大小宗祖祢皆有祠,代为堂构,以壮丽相高,每千人之族,祠数十所,小姓单家,族人不满百者,亦有祠数所。”由此可见当时祠堂之普遍。

近代以来,祠堂几度兴废,一些较大规模的祠堂被保存了下来,祠堂文化得以存续。近些年来,人们寻根祭祖的观念日渐加强,以血缘为纽带的宗亲联谊活动频繁,祠堂文化作为中华传统文化的重要组成部分也在一定程度上得到恢复,一些祠堂作为宝贵的物质文化遗产得到了相应的保护。

文化价值

祠堂在建筑形式、布局设计等方面别具匠心、异彩纷呈,呈现出独有的艺术风貌。由于地域和文化差异,南北方祠堂在建筑形制和风格方面存在一定的差异,但其基本功能是一样的。

北方祠堂与北方建筑一样,讲究宽敞宏阔,红墙灰瓦,气势恢宏,装饰多为木雕,风格古朴典雅,如山西太原晋祠和子乔祠、晋中常氏宗祠,天津李纯祠堂,等等。

位于山西省太原市晋源区晋祠镇的晋祠以珍贵的历史价值和艺术价值著称,亦因其悠久的历史和丰富的文化底蕴为世人所熟知。晋祠位于悬瓮山麓的晋水发源处,初名唐叔虞祠,是为纪念周武王之子叔虞而建的一座公祠。到过晋祠的人,一定对其中的“三宝”印象深刻。所谓“三宝”,即建于北宋的圣母殿、鱼沼飞梁和建于金代的献殿,它们体现出我国古代建筑的高超水平。如今依托晋祠建有晋祠公园、晋祠博物馆等,形成庞大的园林景观,与祠堂融为一体的多功能建筑群。

值得一提的是在晋祠博物馆内有一座祠中祠—子乔祠。子乔祠位于晋祠博物馆的晋溪书院内,是其主体建筑。晋溪书院原名晋溪园,建成于明嘉靖五年(1526年),是明代大臣王琼的别墅。太原是王姓的发源地,自古就有“天下王氏出太原”之称。王姓的始祖王子乔本名姬晋,字子乔,原是周灵王的太子,人称“太子晋”。子乔因直谏被废为庶人,定居于太原,因其是王者之后,时人称之为“王家”,于是后人便以王为姓,以太子晋为王姓始祖,开创了太原王氏。子乔祠便是为纪念太子晋而建,成为王氏始祖的宗祠。其与晋祠融为一体,代表了北方祠堂的建筑形制和文化特征。

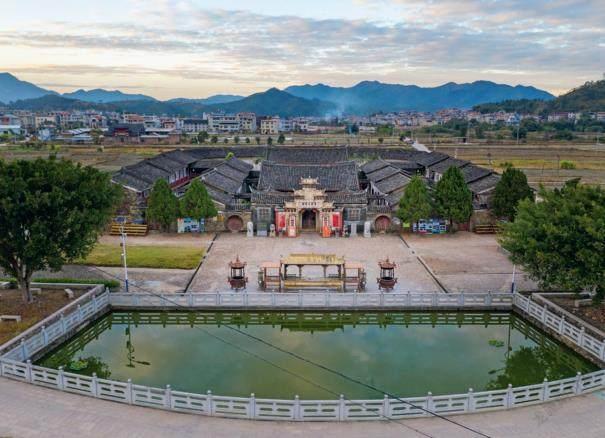

南方祠堂讲究格局紧凑,功能性强,多设有环廊围屋,厅堂装饰华丽,色彩浓烈,起脊飞檐,雕琢精美,如广东广州陈家祠堂、福建上杭李氏大宗祠、安徽龙川胡氏祠堂、浙江溪口蒋氏祠堂等。

陈家祠堂坐落于广州市中山七路,始建于清光绪十四年(1888年),光绪二十年(1894年)落成。它由清末广东省七十二县的陈姓族人联合捐资建造,是广东省著名的宗祠建筑,因同时设立书院,让本地参加科举考试的学子有地方居住,所以又称“陈氏书院”。陈家祠堂以装饰精巧、富丽堂皇而著称于世。走入祠堂,仿佛走入了华丽的艺术殿堂,各种采用木雕、石雕、砖雕、泥塑、陶塑、铁铸工艺制作的装饰品琳琅满目,遍布在祠堂内外,其造型精细,色彩浓烈,令人目不暇接。

在陈家祠堂中进的聚贤堂内摆放着一座建造于清宣统元年(1909年)的木雕神楼,此楼长5.7米,宽5米,高4.7米,由约150件木构件组成,底部面积约26平方米,体积达110立方米,体量巨大,世所罕见。神楼采用多种雕刻工艺,髹漆贴金而成,金漆木雕彩绘各种吉祥图案、戏曲故事和民间传说,做工精湛,工艺精美,反映了清末广州地区金漆木雕工艺的水平,以及民间艺术的审美情趣,有很高的文物价值和独特的艺术价值。现在陈家祠堂被开辟为广东民间工艺博物馆,把民间艺术和祠堂文化结合起来,更突显出其独特的文化艺术气息。

广东有名的祠堂还有台山的陈颖川堂、珠海的杨氏大宗祠、潮州的己略黄公祠等,代表了东南沿海的祠堂风格和宗族文化。

坐落于福建上杭稔田镇官田村的李氏大宗祠,始建于清道光十六年(1836年),由李氏后裔为纪念其入闽始祖李火德所建。祠堂门楼为高大的石雕建筑,其顶部中间立石牌,上镌“恩荣”二字,下拱梁上刻有“李氏大宗祠”五个大字。两旁石柱有一对联“丞相将军府,忠臣孝子门”,左右门内书写旁联“登祠思祖德,入庙念宗功”,横梁、柱子、飞檐以石雕瑞兽、吉祥图案作为装饰。祠堂主体为石墙黑瓦,屋檐两侧翘如飞翼,中间镂空,以橙色彩瓦作连续铜钱造型,非常别致。李氏大宗祠具有典型的客家建筑特征,也是客家人祭拜祖先的重要场所,被誉为“客家第一祠”。

祠堂不仅承载了姓氏文化和家谱文化的内涵,还融合了儒家的家国理念和忠孝礼仪,彰显“家国一体,忠孝相维”的传统思想,具有明显的宗族文化标签。新时代,祠堂文化顺应时代需求也不断变化,在敦亲睦族、善尽孝道、寻根祭祖、传承精神、增强联系、促進和谐等方面继续发挥着重要的纽带作用。