新创英文期刊的办刊策略探索

——基于2021年“中国科技期刊卓越行动计划”高起点新刊的调查分析

■邓玉玲

1)上海交通大学中国城市治理研究院,上海市徐汇区华山路1954号 200030 2)上海交通大学国际与公共事务学院,上海市徐汇区华山路1954号 200030

学术期刊作为记录、交流和传播学术研究成果和思想文化的重要载体,对提升国家科技竞争力和文化软实力,传播中国话语、弘扬中国精神、凝聚中国力量具有重要作用。新创学术期刊作为学术期刊队伍的“新生力量”,更加注重弥补专业领域空白、瞄准新的研究方向或学科增长点,其发展潜力不容忽视。近年来,国家高度重视期刊出版工作,陆续出台了一系列促进学术期刊高质量发展的政策文件,其中更是不乏新创学术期刊建设的有关内容。2019年中国科协、中宣部、教育部、科技部四部门联合印发的《关于深化改革 培育世界一流科技期刊的意见》[1]提到,要“前瞻布局一批新兴交叉和战略前沿领域新刊”“加强新刊创办引导”。2021年中宣部、教育部和科技部联合印发的《关于推动学术期刊繁荣发展的意见》[2]也提到“支持根据学科发展和建设需要创办新刊”“支持学术期刊根据学科发展和学术交流需要创办外文或双语学术期刊”。这些政策举措为新创学术期刊的发展提供了强大支持。

新创学术期刊在服务学科建设和文化传播的同时,也面临着“从零开始”的压力和各方面的挑战,比如:新创学术期刊在学术共同体内部知名度低,作者一般不会优先考虑向其投稿;各类宣传渠道尚未建立或刚建立,初始关注者数量有限且黏度不大,限制了期刊的传播;要与成熟期刊竞争资源等。此外新创英文期刊还受到占据语言和先发优势的国外期刊的压制,在发展中往往处于相对被动的地位。

目前关于学术期刊办刊策略的研究大多针对发展相对稳定的成熟期刊[3-4],仅有少部分学者以新创英文期刊为对象开展研究,如:张济明和陆祯[5]以JournaloftheOperationsResearchSocietyofChina为例,总结出优先在线出版、部分开放获取(Open Access,OA)、多方宣传和积极参会等创刊经验;陈星潼等[6]基于FinancialInnovation的创刊实践,提出了筹措前沿专刊、邮件精准推送和期刊数据库挖掘等提升期刊国际影响力的重要路径;田媛和王薪薪[7]以GreenChemicalEngineering为例,探索设置编委分类名单、打造期刊品牌、细化邮件推送策略等实现新创期刊国际影响力快速提升的特色手段;汪挺等[8]通过重点梳理《胃肠病学报道(英文)》在筹备期和创刊初期的问题和举措,总结出争取优质稿源、保证学术质量、提高国际显示度和申请数据库收录等新创英文学术期刊迈入快速发展轨道的关键举措。以上研究主要结合某种特定学术期刊的创刊实践来总结期刊发展中某些环节或方面的经验或教训,鲜有关于新创英文期刊的整体研究[9],尤其缺乏针对发展起点相对一致的新刊的对比研究。这种整体对比研究既有助于总结共性的办刊模式,又有利于各期刊调整办刊策略,从而更快地提升期刊的影响力。

鉴于此,本文以2021年“中国科技期刊卓越行动计划”高起点新刊项目资助期刊(以下简称“高起点新刊”)为例,利用网络渠道搜索和梳理这些期刊的基本信息和运营情况,并分析它们的亮点做法及现存问题,旨在归纳总结高起点新刊在起步阶段的共性办刊模式和个性发展举措,为新刊快速掌握“主动权”及持续、健康、有序地发展提供参考借鉴。

1 研究对象

2019年中国科协等七部门联合实施“中国科技期刊卓越行动计划”(以下简称“卓越计划”)[10],瞄准国家创新发展关键领域和战略方向,通过项目设置、遴选、支持和管理等方面的一系列变革和创新举措,构建了我国科技期刊支持体系,以推动期刊的高质量发展。针对新创英文期刊,“卓越计划”设置了高起点新刊资助项目。高起点新刊突出“高起点”和“新”,表明期刊较高的发展定位和作为“新生力量”的刊物属性[11]。因此,对高起点新刊办刊现状进行研究具有重要的参考意义。考虑到不同年度高起点新刊项目的申报和评审要求等略有不同,以2021年度的30种高起点新刊为研究对象进行分析(表1)。信息来源包括各期刊官网、期刊主办方官网、百度、Directory of Open Access Journals(DOAJ)数据库、Web of Science数据库等,数据检索截至2022年10月5日。

表1 2021年高起点新刊情况

2 基本情况

2.1 领域分组

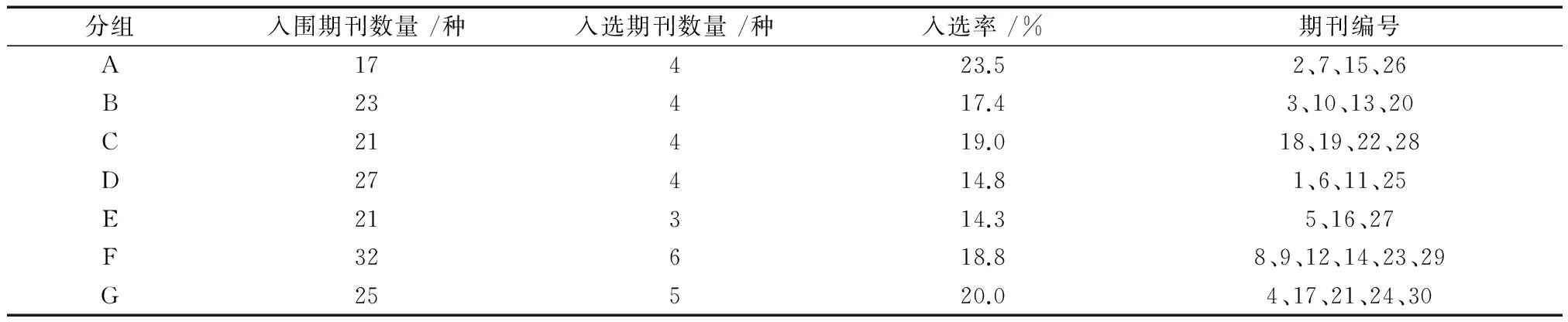

在2021年“卓越计划”高起点新刊项目评审阶段,入围期刊按所属的专业领域被分为7组,其中A组为数学、物理学、系统科学、地学、交叉领域及综合领域,B组为化学、化工、能源、环境领域,C组为生物学、生态学、农业、食品领域,D组为临床医学、卫生学领域,E组为基础医学、药学、中医学、影像学、医学交叉领域,F组为材料、制造、交通、建筑领域,G组为人工智能、电子、光学、航空航天领域。表2显示了2021年入围“卓越计划”高起点新刊项目的期刊分组及入选情况。A组、B组、C组和D组的入选期刊各有4种,E组有3种,F组有6种,G组有5种,这体现了“卓越计划”全面布局的思维。入围期刊在一定程度上体现了各领域新刊的创办趋势,比如近年来我国人工智能发展迅猛、航空航天取得重大进展,故申报相关领域(G组)的新刊数量较多。A组、G组的期刊入选率较高,这显示了“卓越计划”对新兴交叉学科、战略前沿学科等的支持。

表2 2021年入围“卓越计划”高起点新刊项目的期刊分组及入选情况

2.2 主办/主管单位

表3为30种高起点新刊的主要主办单位和主管单位情况。从主要主办单位的角度来看,高校主办的期刊所占的比例最大(50.0%),其次是中华医学会、中国电子学会、中国核学会、中国医师协会等学/协会,以及高等教育出版社有限公司、中国科技出版传媒股份有限公司等出版传媒公司。以科研机构为主要主办单位的新刊占10.0%,这显示出我国办刊主体的多元化以及各单位强劲的办刊动能。

表3 高起点新刊的主办/主管单位情况

从主管单位来看,由教育部主管的高起点新刊数量最多(占40.0%),其中大部分为高校主办的期刊,也包括由高等教育出版社有限公司主办的2种期刊(编号11、18);其次是政府部门主管的期刊(占23.3%),这些政府部门包括工业和信息化部、国家卫生健康委员会、省教育厅,以及地级市人民政府;中国科协主要主管学会主办期刊(占20.0%),而以中国科学院为代表的科研机构主要主管其下设研究所及中国科技出版传媒股份有限公司主办期刊。由此可见,学术期刊是主办单位和主管单位合作的成果,不同期刊基于所属领域、主办单位的性质等归属于不同的专业主管部门。

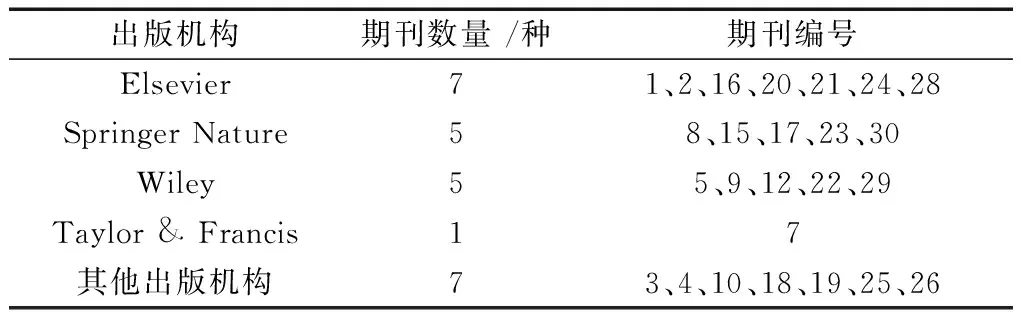

2.3 出版机构

表4所示为30种高起点新刊的合作出版机构情况。截至2022年10月5日,有5种高起点新刊的合作出版社暂无法通过相关网络渠道搜索到(其可能处于寻求合作者或与合作者协商阶段)。与国际四大出版机构——Elsevier、Springer Nature、Wiley 和Taylor & Francis达成合作的高起点新刊占所有已确定出版机构期刊的72.0%。由此可见,“借船出海”(尤其是“大船”)仍是新刊快速发展的主要策略。国际出版机构为期刊建立了英文网站和投审稿系统,为期刊对外展示和持续运营提供了重要载体。此外,《临床补充医学和药理学(英文)》搭建了与英文网站链接的独立中文网站,并以中文形式推广相关内容。

表4 高起点新刊的合作出版机构情况

2.4 办刊团队

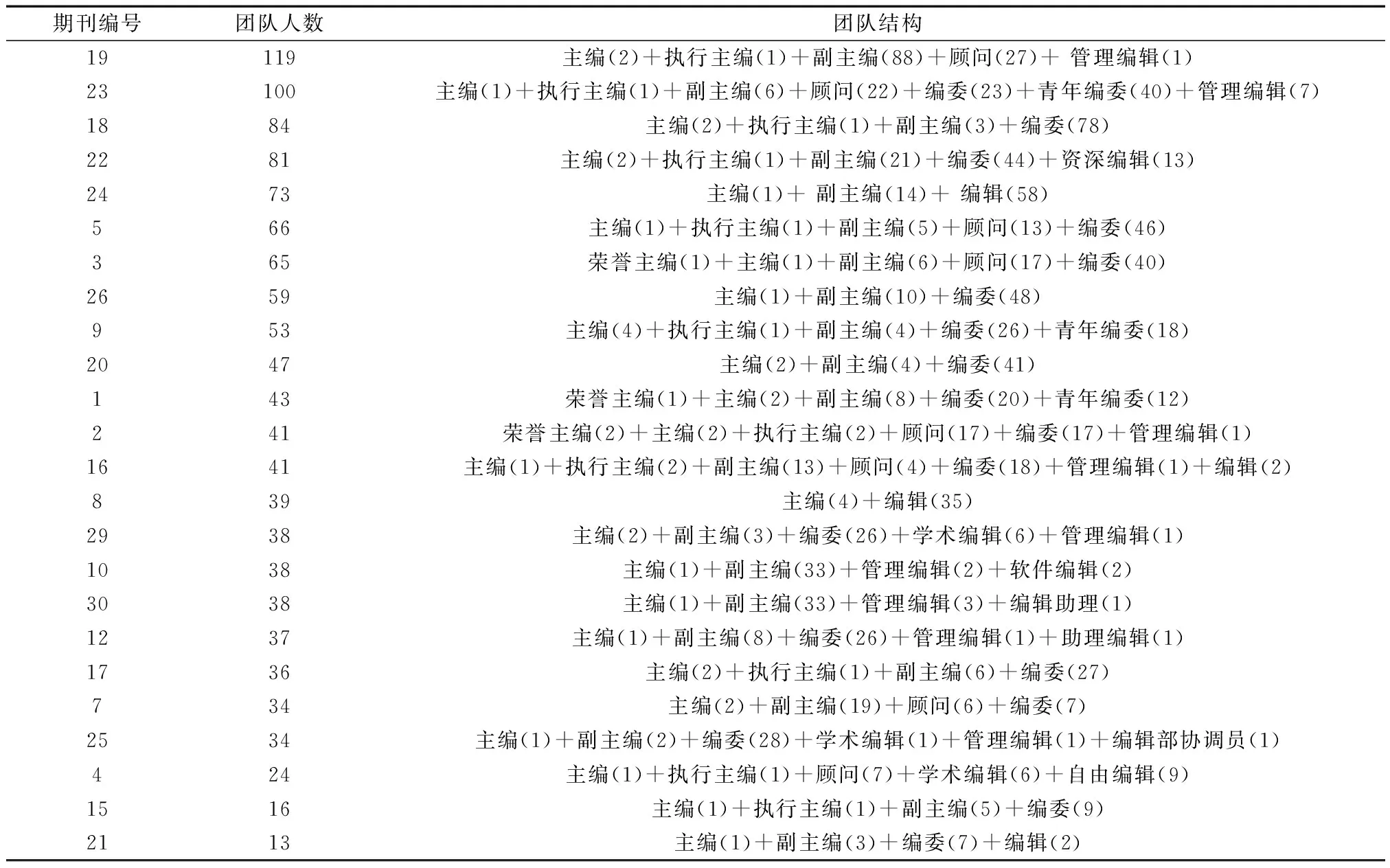

表5和图1所示分别为30种高起点新刊的办刊团队结构和地区分布情况。由于部分期刊的官方网站或网站中的相关栏目尚未建设完成,仅能检索到24种高起点新刊的办刊团队信息。从表5可见,团队人数最多的为《生物设计研究》,其团队人数超过110人,其中副主编占73.9%。由于该团队中没有编委,可推断这些副主编也承担着编委的角色。类似的情况也在《自主智能系统》《计算物理通讯》的办刊团队中体现。团队人数最少的是《推进与动力》,其团队人数仅为13人。另外,近半数期刊的团队人数在30~50人范围内。

表5 高起点新刊的团队构成情况

图1 高起点新刊团队成员的地区分布情况

由表5发现,假设不考虑编辑相关人员设置,37.5%的期刊团队结构为“主编+执行主编+副主编+顾问/编委”形式,比如《生物设计研究》《微生物》《npj-柔性电子》;29.2%的期刊团队结构为“主编+副主编+顾问/编委”形式,如《一体化安全》《管理分析学报》《血液科学(英文)》;12.5%的期刊团队结构为“荣誉主编+主编+副主编+顾问/编委”形式,如《储能与节能(英文)》《癌症发生与治疗(英文)》;12.5%的期刊团队结构为“主编+副主编”形式,如《信息与智能学报》《计算物理通讯》。其中,《信息与智能学报》79.5%的团队成员为编辑,可推断这些编辑很可能也承担着编委角色;类似的期刊还有《光:先进制造》,其89.7%的团队成员为编辑。《电磁:科学与技术(英文)》的团队结构较为个性化(“主编+执行主编+科学顾问+学术编辑+自由编辑”):一方面,该刊未设置副主编,但设置了执行主编;另一方面,该刊为6个电磁学重要方向(如计算电磁学、磁性材料与技术、电磁适应性等)分别邀请一位领域内的专家担任学术编辑,同时邀请了9位专家出任自由编辑(Editor at Large),自由编辑可弹性地参与期刊撰稿、组稿等活动。

考虑编辑相关人员设置可发现,接近四成的期刊都设置了“管理编辑”(Managing Editor),专门负责期刊事务的管理,如《生物设计研究》《可持续发展材料》等;《微生物》团队中包含多位资深编辑,资深编辑对期刊发展进行专业化指导;除《电磁:科学与技术(英文)》外,《智能材料》和《血液科学(英文)》也设置了学术编辑岗位,主要职责是对期刊内容的学术性进行把关。此外,《计算物理通讯》和《血液科学(英文)》还分别设置了软件编辑(Software Editor)、编辑部协调员(Editorial Coordinator),负责管理期刊软件系统和合作等。

分析高起点新刊的团队结构发现,有9种期刊为“双主编”模式,且至少一位主编来自国内机构或为海外华人。有2种期刊为“合作主编”模式:《光:先进制造》的4位主编分别来自中国(2位)、德国和澳大利亚;《国际机械系统动力学学报》的4位主编分别来自中国、加拿大、德国和美国。高起点新刊的执行主编一般为国内专家,大部分高起点新刊的副主编团队由国内专家与国际专家组成。

大多数期刊的国际成员占比维持在40%~80%范围内,国际成员主要来自亚洲、欧洲、北美洲,少数期刊的团队成员来自大洋洲、南美洲和非洲,这为期刊的国外合作创造了契机,有利于期刊充分利用优质的海外学术资源来扩大国际影响力。

2.5 栏目设置

表6所示为高起点新刊的栏目设置情况。高起点新刊基本都含有“Editorial”“Research Article”“Review”这3种常见的栏目。部分期刊还设置了“Mini Review”“Brief Communication”“Short Communication”“Brief Report”“Short Paper”等篇幅较短的综述或研究性文章栏目,以及“Opinion”“Perspective”“Commentary”“Letter”“Correspondence”等观点评论类栏目。有些期刊还基于所处领域特点设置了个性化栏目,如医学类期刊《癌症发生与治疗(英文)》和《风湿病与自身免疫(英文)》设置了“Case Report”“Clinical Trial”“Clinical Image”“Study Protocol”等栏目,以展示更加多元化的研究成果。当然,不同期刊对名称相同的栏目也可能有不同的要求,比如:《npj-柔性电子》的“Perspective”栏目刊载针对偏技术性的或有争议的文献撰写的学术评论(不超过3000字);《生物设计研究》的“Perspective”栏目发表解释某项研究潜在重要性或为某一领域的发现提供背景阐释的评论(不超过1000字)。

表6 高起点新刊的栏目设置情况

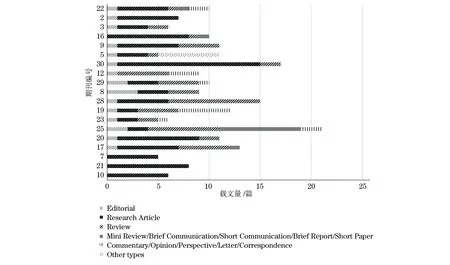

图2所示为高起点新刊第一期的文章情况。之所以重点研究“第一期”,是因为其作为“创刊号”,能反映期刊的初步发展规划。统计发现,有22种高起点新刊已有文章上线。其中,《量子前沿》和《信息与智能学报》的第一篇文章于2022年9月上线;虽然《一体化安全》的第一篇文章已于2022年3月上线,但《一体化安全》一年出版一期,故这3种期刊的第一期均未集结完成,暂不将这3种期刊纳入分析。《光:先进制造》和《生物设计研究》的第一期只有“Editorial”栏目,故把这2种期刊的第二期内容纳入分析,以更好地反映它们的文章情况。

由图2可见,大部分期刊第一期的载文量为5~10篇,文章的基本组成是“Editorial + Research Article + Review Article”,其中“Research Article”文章所占的比例较大。部分期刊中,篇幅较短的文章所占的比例较大,如《血液科学(英文)》第一期包含了8篇“Mini Review”文章,占整期文章的38.1%。个别期刊在第一期设置了特别栏目,如《风湿病与自身免疫(英文)》刊登了国外著名学者撰写的创刊贺信(Greeting Message)。

图2 高起点新刊第一期的文章情况

2.6 载文量与稿源

第一篇文章的上线标志着期刊正式开始发挥其学术载体的功能。所研究的30种高起点新刊中,仅8种期刊第一期文章的上线时间距2022年12月超过3年,16种期刊第一期文章的上线时间距2022年12月超过1年(即已正式出版一卷)。表7为这16种期刊的载文量和稿源情况,其中“第一年”“第二年”“第三年”载文量表示期刊第一篇文章上线后的第一年、第二年、第三年的载文量,该数据可反映创刊初期的情况。

部分期刊选择按年份连续出版(即一年一期),如《npj-柔性电子》和《生物设计研究》等。按年份连续出版的模式较为灵活,减轻了编辑部均衡和统筹每期载文量的工作量。大多数期刊则是一年4期(季刊)或一年6期(双月刊),以保证能够定期以完整合集形式进行宣传推广,如《管理分析学报》和《植物通讯》等。同时,编辑部可组织专刊,以使期刊内容更加具有针对性,如《植物通讯》第2卷的1~5期分别刊载以“植物基因组学”“植物技术及应用”“生物交互”“作物生物学”“植物代谢与合成生物学”为主题的专刊稿件。刊期设置其实是一个动态化过程,部分期刊不断调整刊期,如《碳资源转化》在创刊的前2年都是一年3期,在第3年变为一年一期(官网显示2022年将出版4期)。

尽管不同期刊的年载文量受学科领域、学者活跃度等的影响而变化,但从期均载文量的角度来看,接近一半的期刊每期的载文量在8~11篇范围内,这或许是新刊起步时普遍制定的“小目标”。就稿源的国际化程度而言,高起点新刊都刊载了一定比例的国内外作者合作稿件或完全由国外机构作者撰写的稿件,大多数期刊的国际通信作者占比处于45%~75%范围内,这表明高起点新刊既为国内学者提供了发表、展示科研成果的平台,也为提升国内作者科研成果的国际显示度作了一定的贡献。

表7 高起点新刊的载文量和稿源情况

3 办刊策略探索

3.1 发掘空白,精准定位

期刊定位蕴含着期刊“从哪里开始,向何处去”的发展密码。如果同一领域的不同学术期刊主攻方向相似、论文发表范围类似、读者群和作者群高度重合,就极易出现期刊同质化现象[12],这不仅会加剧期刊间的竞争,还不利于新刊独特性的体现。新刊要准确把握有关政策和学科前沿导向,对同领域的学术期刊进行深入了解、全面分析,结合主办单位的学科优势、地域优势等,对办刊宗旨、主攻方向、目标读者等进行精准定位。高起点新刊的精准定位主要体现在以下几个方面。

(1) 主动服务国家重大战略。《可持续发展材料》聚焦可持续发展材料领域研究前沿和热点,提供可持续发展材料领域研究前沿、最新重要成果、重大成就的发布与交流平台。《可持续发展材料》助力建设“绿水青山美丽中国”、实现国家“碳达峰、碳中和”战略目标,以打造可持续发展材料领域的综合性权威期刊为目标。

(2) 重点关注社会发展。近年来人工智能、机器人、学习系统、无人系统、多智能体系统等自主智能系统在教育、医疗、金融等众多场景中得到广泛应用,《自主智能系统》聚焦自主智能系统的基础理论和方法,特别关注“自主学习”和“智能自主”,以促进自主智能系统领域的科学发现和应用。

(3) 探索学科交叉、学科融合。《可再生能源(英文)》基于物理、化学、材料等基础学科,同时高度关注交叉学科的创新成果,重点聚焦和指导关键可再生能源研究方向,搭建可再生能源领域产业和学界的桥梁。

(4) 寻求“人无我有、人有我新、人新我特”。《超导》是超导专业领域全球最先创办的OA期刊,旨在打通超导研究中理论与应用之间的壁垒;《血液科学(英文)》旨在打造国内第一、亚洲顶级、国际一流的血液学OA英文学术期刊;《国际机械系统动力学学报》强调从“系统”视角理解动力学,旨在成为能够快速发表动力学相关高影响力研究成果,快速出版机械系统动力学相关的先进理论、建模、计算、分析、软件、设计、控制、制造、测试,以及评估等方面的高质量研究成果的国际学术交流平台。上述高起点新刊具有引领性强、目标明确、独特性显著等特点。

3.2 组建团队,精细分工

办刊团队是学术期刊发展的“智囊团”和“主力军”,是期刊核心竞争力的重要组成部分。一般来说,办刊团队的组成模式为“主编团队+顾问/编委+编辑”。主编团队包括荣誉主编、主编、执行主编、副主编,其中荣誉主编多为德高望重的前辈,如《储能与节能(英文)》邀请了中国科学院院士、工程热物理学家陶文铨担任荣誉主编,通过前辈的影响力来吸引学术共同体对期刊的关注。执行主编主要负责期刊运营的具体事务,一般由来自主办单位的专家学者担任,他们往往也有丰富的期刊出版经验,如《微生物》的执行主编张颖编审曾荣获“全国新闻出版行业领军人才”称号,该期刊还组建了包含多位微生物学领域重量级专家的资深编辑队伍。

顾问多为专业领域的资深学者或重量级专家,他们为期刊的发展提供建设性的指导意见或实质性的资源,如《风湿病与自身免疫(英文)》发表的第一篇研究论文就来自其顾问Yoshiya Tanaka教授的团队。编委多为专业领域的佼佼者或学科带头人,他们在期刊选题策划、审稿、组稿和打造期刊宣传阵地等方面发挥重要作用。新创期刊可以重点吸纳中青年学者加入编委会,如《先进纤维材料》专门设立了由40位青年学者组成的“青年编委会”,77.5%的学者来自国内高校。青年学者有新观点、新想法、新见解,执行力、活动力强,有助于快速推动期刊起步阶段的各项工作。

编辑是期刊工作的重要推动者。新刊大多为从零开始办刊,头绪多、任务重,有必要细化编辑分工。部分高起点新刊已对编辑角色进行了细分,如资深编辑、自由编辑、管理编辑、学术编辑、软件编辑、编辑部协调员、编辑助理、助理编辑等,他们分别对应不同的期刊事务,此举对提升期刊管理效率、吸引高水平期刊人才等有重要的现实意义[13]。

高起点新刊的办刊团队普遍包含来自国内和国外机构的专家,这有利于其逐步形成国内国外影响力相互促进的期刊发展格局,但是高起点新刊办刊团队成员的地域分布有所差异。在期刊后续发展中,建议根据学科优势增补来自不同国家和地区的团队成员,以扩大期刊影响范围,如《血液科学(英文)》现有团队由25位亚洲专家、5位欧洲专家、4位北美洲专家组成,其可进一步考虑纳入来自大洋洲、非洲等地区的专家。同时,新刊在起步阶段可考虑与海外华人加强联系,以减少语言障碍。

3.3 借船出海,精诚合作

近年来,不少学术期刊依托知名的学术出版平台,以“借船出海”的形式大大提高了期刊的出版效率和影响因子,快速提升了期刊的影响力。新创英文期刊“借船出海”,一方面可获得出版机构为其量身定做的官方网站、市场宣传方案,以及入选有关数据库和提升影响因子等的专业指导;另一方面,期刊也可利用出版机构的平台资源(如评审专家库、作者群和读者群等),借助出版机构的官方社交网站账号、邮件通讯录等推介论文,以提升新刊的国际显示度。除了Elsevier、Springer Nature、Wiley 和Taylor & Francis等著名出版机构,部分高起点新刊基于学科优势、平台特点、传播渠道,选择与其他高质量的国外出版机构合作,如:《计算物理通讯》选择与数学物理领域的全球科学出版社(Global Science Press,GSP)合作;《储能与节能(英文)》选择与Elsevier和中国科技出版传媒股份有限公司共同创立的科爱(KeAi)公司合作;《生物设计研究》的合作机构为Science的出版机构——美国科学促进会(American Association for the Advancement of Science,AAAS)。

高起点新刊包含2种姊妹刊,分别为国内第一种英文OA光学期刊Light:Science&Applications的姊妹刊《光:先进制造》,以及“卓越计划”领军期刊项目资助的MolecularPlant的姊妹刊《植物通讯》,它们具有一定的先发优势,比如宣传渠道优势、稿件转投渠道优势等。不具备这种先发优势的新刊可与成熟期刊形成战略合作(如共同主办研讨会、联合征稿等),借助成熟期刊已有的影响力,逐步提升自身的显示度。

3.4 内容多元,精心策划

内容是期刊发展的原动力:学术期刊只有向学术共同体传播高质量的研究成果,才可能拥有高影响力。与成熟期刊相比,新刊稿源相对匮乏,尤其缺少标准研究论文(Research Article)或综述文章(Review)等类型的高质量稿件。新刊可以丰富栏目设置,特别设立一些内容相对精简的栏目,如“Mini Review”“Brief Communication”“Short Paper” “Commentary”“Opinion”“Perspective”“Letter”“Correspondence”等,以创新稿件形式拓展优质稿源。期刊通过详细描述每种类型的文章标准(字数、图表数、参考文献等的要求),启发作者选择相应的栏目投稿,此举既使载文量得到保障,又增加了稿源的丰富度。对于尚在筹备期的新刊来说,邀请专业领域的重量级专家对期刊及某一个具体问题发表看法,或邀请行业内重要机构的领导人撰写贺信,也是为新刊发展打响“第一炮”的方式。

专刊作为聚焦某一学术热点的特辑,具有内容专一、针对性强的特点,可以吸引更多读者的关注,是期刊争取优质稿源的重要渠道。新刊结合自身定位和特点,可同时征集多个不同主题的专刊稿件,助力期刊在短时间内征集到一定数量的稿件,从而正常、有序地出版。《自主智能系统》在2021年同时为“工业4.0在人工智能预测和健康管理中的运用”“网络化无人系统的自主导航、定位与规划”“应对社会挑战的自治系统开发”“联网自动驾驶汽车的协作状态估计与控制研究进展”4个不同主题的专刊征稿,其第一期的68.8%的论文为这4个主题方向的论文。此外,新刊可根据实际运营情况对刊期进行动态调整,在保证稿源灵活性的同时,定期以相对完整的合集形式在学术共同体中“亮相”,以增强期刊的存在感。

3.5 开放共享,精密布局

OA打破了知识传播壁垒,使读者可通过互联网免费阅读和获取论文,从而提高论文和期刊的显示度,因此OA是新刊提高传播力的有效途径。大多数期刊采取作者付费出版,读者免费获得、无限制使用的OA模式,这在一定程度上制约了作者的积极性。对新刊而言,如果条件允许(比如经费充足或者出版机构有相关优惠政策),可采取作者免费出版、读者免费获得的OA模式,这既能调动作者的积极性,也能满足读者的需求。高起点新刊中,除了部分创刊时间相对较早的期刊在现阶段采用部分OA模式,如《计算物理通讯》(创刊于2006年)、《管理分析学报》(创刊于2014年),大多数期刊为完全OA模式。此外,高起点新刊均采取了网络首发策略,这不仅使研究成果尽早进入传播体系,也激发了作者的投稿意愿。

被国际知名数据库(如Scopus、EI、SCI等)收录可帮助期刊提高可见度和知名度。新刊要积极调研各数据库的收录条件,并以满足相关条件(如被引频次要求、载文量要求等)为目标精密布局,联合出版机构共同规范办刊流程,并对学术成果进行质量把控,积极把握申报入库的时机。在短时间内进入著名数据库是比较困难的,新刊在起步阶段可先与一些科研人员使用度较高的数据库(如Google Scholar、Web of Science、Dimensions等)建立联系,通过不断拓展学术网络、增强学术实力来逐步进入各类相关数据库。DOAJ数据库是全球知名的OA期刊展示平台,被DOAJ收录标志着期刊遵循了高质量的控制政策和出版标准。已有多种高起点新刊被DOAJ数据库收录,如《国际机械系统动力学学报》《可持续发展材料》《临床补充医学和药理学(英文)》等,其中《国际机械系统动力学学报》在创刊不到一年的时间内就被DOAJ数据库收录,这对进一步提升期刊国际影响力、扩大期刊传播范围、加强期刊学术质量建设等均具有重要意义。

3.6 广开门路,精巧运营

学术期刊要想获得较大影响力,必须扩大传播渠道、实现精细化运营[14]。随着多媒体技术的发展,微信、微博、推特等媒体已成为学术论文和期刊的主要宣传渠道。新刊作为新生力量,更需要把握时代的红利,打通多种宣传渠道,尤其要在期刊官方平台的醒目位置标注各类媒体账号,以便读者、作者等直接了解相关内容并进行关注,从而汇聚流量,促进期刊的快速传播。

通过检索,仅能找到部分高起点新刊的独立微信公众号。其中,《光:先进制造》《生物设计研究》《微生物》《智能材料》的英文网站中显示了微信公众号二维码;《临床补充医学和药理学(英文)》在中文网站页面标注了相关媒体账号信息。高起点新刊的主办单位均有官方社交平台账号,且对期刊入选“卓越计划”等信息进行了报道,这对高起点新刊起到了很好的宣传效果。部分高起点新刊开通了国外社交平台账号,如《生物设计研究》的官网标注了其Facebook账号和推特账号。

在宣传推广方面,新刊要积极关注读者、作者的体验感,以留下较好的第一印象:既要确保论文内容准确、格式规范,也要考虑字体、字号、行距是否合适,线上文章转发或评论是否便捷等。《光:先进制造》几乎为每篇文章都制作了中文版的微信公众号推文,推文撰稿人有论文作者,也有相关专业的博士后、博士研究生,甚至有熟悉论文提及技术的工程师等;读者不仅可以直接分享网页版文章至Facebook、推特、LinkedIn、Google等平台,还可通过文章标题后的按钮跳转到微信公众号的对应推文。同时,该刊还提供了内容翻译和语音播报服务,体现了“以人为本”的办刊理念。

4 结语

归纳总结了高起点新刊在起步阶段的共性办刊模式和个性发展举措,在为新创学术期刊提供办刊策略参考的同时,也启发高起点新刊进一步进行功能完善。受限于数据获取渠道,本文暂未对反映各刊发展的投稿量、被引频次、影响因子、社交媒体平台账号关注量等指标进行分析。笔者将持续跟进高起点新刊的发展情况,进一步完善相关研究,为新刊的发展提供更全面的参考。