基于专利的广东省卫星应用产业发展分析及建议

方少亮,陈钰莹,2,周俊杰,赵晓萌

(1.广东省科技基础条件平台中心,广东广州 510040;2.广东省科技基础条件平台建设促进会,广东广州 510040)

1 研究背景

卫星应用产业是指以卫星制造业和设备制造业为基础,利用卫星技术、通信技术、导航技术、信息技术(IT)、遥感技术等为目标客户提供卫星应用服务的产业集合。按技术领域和服务方式区分,卫星应用产业目前主要包括卫星通信、卫星导航和卫星遥感三大应用。2020 年,国家发展改革委将卫星互联网纳入新型基础设施[1]。2021 年,国家航天局发布《“十四五”及未来一个时期发展重点规划》,明确指出要不断增强卫星应用服务能力,支撑经济社会发展,推动遥感、通信、北斗导航应用产业化,推动航天战略性新兴产业的发展[2]。推动以卫星应用为代表的航天科技与新一代信息技术产业和高端制造业的紧密融合,以创新驱动传统产业结构升级,是区域高质量发展的重要抓手。各地政府积极响应,纷纷出台相应的支持政策。其中,《北京市支持卫星网络产业发展的若干措施》提出将抢抓卫星网络及相关产业发展的战略机遇,优化产业空间布局,促进产业集聚发展,推动卫星网络产业成为北京经济增长的新高地[3];《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》提出,广州市、深圳市、珠海市将打造集卫星芯片、终端、关键元器件制造为一体的卫星装备产业集聚区,广州市、深圳市、珠海市、惠州市将依托龙头企业建立卫星产业园区和产业基地,加快推进卫星应用基础设施和地面综合服务平台建设[4];上海市发布《关于本市推进空间信息产业高质量发展的实施意见》,以构建通导遥一体化空间信息系统为导向,到2025 年打造全球空间信息领域科技创新策源地、数智制造新高地、优势企业集聚地、应用服务输出地[5]。此外,陕西省、江苏省、湖南省、四川省、山西省等地也出台了卫星产业相关发展政策。

广东省卫星应用产业的发展基础较好,但同时也面临不少挑战。卫星导航服务是我国卫星服务业中占比最高的行业,2020 年全国(未含港澳台地区。下同)卫星导航与位置服务产业总体产值达4 033亿元,年增长16.9%;珠三角地区总产值(占全国20.4%)被京津冀地区(占全国21.5%)反超,居全国第二,且增长率仅为6.6%,低于全国(16.9%)和京津冀地区(14.4%)[6]。可见,面对其他地区赶超发展的竞争压力,广东省亟须对卫星应用产业内外部情况进行研判分析。鉴于目前对于广东省卫星应用的总体态势、产业侧重方向、技术布局情况、创新主体构成、创新合作情况以及与其他省份的差异和优劣势对比等情况尚不明朗,本研究选用专利分析方法,对比分析广东省及其他重点省份卫星应用产业情况,以期为政府、科研院所、相关企业的产业政策制定、产业技术研究和产品开发提供参考。

2 文献综述

表1 专利分析方法汇总

也有学者在卫星及应用产业技术领域开展专利分析工作,如,葛慧磊等[21]以我国卫星导航产业作为研究对象,运用相对技术优势指标、技术增长率指标、帕累托位序规模系数的普通最小二乘法(OLS)回归分析等静动态相结合的多维测量方法,系统分析细分技术领域的创新发展特点及发展机会;李培哲等[22]运用社会网络分析方法分析我国卫星及应用产业产学研创新网络的拓扑结构和演化规律,结果表明我国卫星及应用产业产学研创新虽然得到了快速发展,但整体创新效率不高、合作较为松散,从演化规律看产学研创新网络整体规模不断增大,但网络密度不断下降;王永芳等[23]针对空间机械臂、操作末端、在轨自主操作等关键技术开展全球专利检索与分析,对比了各国家或地区的技术创新和项目研制情况,并对国内外主要创新主体和重要研究项目的专利进行了分析,梳理了技术突破方向。

3 分析框架

基于incoPat 专利信息平台进行国内卫星应用领域专利检索与分析,选取2000—2020 年卫星应用的我国专利(含发明、实用新型、外观设计专利)建立样本数据池,围绕专利态势、技术领域、创新主体三大维度,通过技术发展趋势、地域分布差异、技术布局对比、技术主题分布、创新主体类型、创新主体合作6 个方面,对广东省卫星应用产业技术内外部情况展开分析,并形成技术发展趋势图、全国专利分布柱状图、主要技术布局雷达图、广东省技术布局树状图、申请人类型分布图和头部力量专利合作情况,从而识别卫星应用技术发展趋势,以及广东省所处地位、技术布局差异、主要技术分布、创新主体类型、头部创新主体专利合作情况。

4 专利数据池

卫星应用领域涉及范围较广,为提高检索专利的准确性和全面性,在专利检索前进行技术主题分解。技术主题分解具有提纲挈领的作用,是指导后续数据检索环节的重要指南[24]。结合文献研究、专家咨询、研究机构调查等手段,确定卫星应用服务技术全产业链技术分解表并作为本次专利检索的关键词(见表2)。通过使用同位算符、多种分类号检索、人工浏览手工去噪、筛选和标引等方法,在incoPat 专利信息平台最终检索到国内相关专利56 698 件,其中发明专利授权27 517 件,申请中的发明专利16 577 件,实用新型专利授权11 875 件,外观专利授权602 件及无效专利127 件。

表2 卫星应用专利检索关键词

表2(续)

5 研究分析与结果

5.1 专利态势维度

5.1.1 专利申请趋势

2000—2020 年我国卫星应用技术专利的申请人数量和专利数量如图1 所示,总体均呈稳定上升趋势。经统计分析,专利申请人(机构)数量从2000年的74 家增长到2020 年的4 583 家,年平均增长率达304.66%;专利数量从2000 年的165 件增长到2020 年的8 742 件,年平均增长率为259.91%。

图1 我国卫星应用技术专利申请趋势年度分布

5.1.2 专利地域分布

由图2 可见,全国卫星应用技术专利申请数量分布较不均衡,申请量最多的前十强省份占全国专利总数的78.42%,排名依次为北京市(9 565 件)、广东省(6 846 件)、江苏省(5 532 件)、上海市(3 895件)、四川省(2 463 件)、陕西省(2 373 件)、浙江省(2 293 件)、湖北省(2 041 件)、山东省(1 948件)和安徽省(1 397 件)。可见,广东省处于全国领先水平,占全国专利总数的14.00%。

图2 2000—2020 年我国卫星应用技术专利数量地区分布

《中国区域创新能力评价报告2021》通过建立四级评价指标体系反映企业创新、基础研究与原始创新、成果转化、创新格局等方面,综合指标排名结果前4 位分别是广东省、北京市、江苏省、上海市[25]。从科研投入来看,上述4 个省份2020 年的基础研究经费占全国基础研究投入的比例超过50%[26]。从专利作为科研成果产出来看,四省申请的卫星应用专利数量占全国申请的卫星应用专利总数的52.83%,与科研投入占比相当。可见,广东省、北京市、江苏省、上海市(以下简称“四省市”)的卫星应用技术发展对全国举足轻重,进一步对比研究这四省市的专利情报特征,有助于准确掌握广东省卫星应用技术的优劣势。

《中国经济周刊》记者致电瑞华所,试图了解当时瑞华所与天成控股的沟通事宜,以及天成控股在这次审计完成后不再续约的原因。瑞华所答应接受采访后,记者发出采访函。数日之后,瑞华所又拒绝了采访。

5.2 技术领域维度

5.2.1 技术分布差异

由于卫星应用产业链条长,涉及技术环节多、学科门类广,其发展与当地产业结构基础有密切关系,本研究统计四省市申请的卫星应用技术专利IPC分类号,绘制主要技术领域雷达分布如图3 所示。可见,在10 个主要技术领域分布中,广东省有4 个技术领域的专利数量占四省市卫星应用技术专利总数的比例排名第一,分别为G07(核算装置)、H04(电通信技术)、H01(基本电气元件)、B60(一般车辆);北京市也有4 个技术领域专利数量占四省市卫星应用技术专利总数的比例排名第一,分别为G06(计算;推算或计数)、G01(测量;测试)、B64(飞行器;航空;宇宙航行)和 G05(控制;调节);江苏省有2 个技术领域专利数量占四省市卫星应用技术专利总数的比例排名第一,分别为G08(信号装置)和H02(发电、变电或配电);上海市在B64(飞行器;航空;宇宙航行)领域的专利数量占比排第二。

图3 四省市卫星应用主要技术领域雷达分布

5.2.2 广东省卫星应用技术分布

在卫星应用上述10 个主要技术领域中,广东省各技术的国内数量占比排名分别为:G07 核算装置(41.83%)、H04 电通信技术(38.67%)、H01 基本电气元件(35.29%)、B60 一般车辆(32.05%)、G08 信号装置(28.04%)、G05 控制调节(26.24%)、H02 发电变电等(25.96%)、G01 测量测试(18.46%)、G06 计算推算等(15.35%)、B64 飞行器等(11.38%)。广东省卫星应用各技术领域专利数量分布及主要应用领域见图4,可见关注点主要在卫星网络通信,卫星应用测量、控制、算法等软硬件系统,以及天线、电源系统核心部件这3 个方面,这与广东省电子信息产业发展密切相关,而在卫星平台系统和设计方面较为薄弱。

图4 2000—2020 年广东省卫星应用主要技术领域专利布局

5.3 创新主体维度

5.3.1 创新主体类型分布

如图5 所示,四省市卫星应用领域的专利申请人类型均呈现企业占比最大的特点,特别是广东省的企业专利数量占比最高,达79.82%,高于上海市的56.23%、江苏省的52.25%和北京市的43.75%,反映出企业掌握广东省大部分的技术创新成果,是卫星应用技术创新的主要支撑力量;大专院校是广东省第二大专利申请人类型,占比达10.26%,低于江苏省大专院校专利申请人占比36.54%;广东省科研机构的专利申请人占比在四省市中最低,仅为3.93%,远低于北京市科研机构的专利申请人占比(32.84%)。

图5 2000—2020 年四省市卫星应用领域专利申请人类型分布

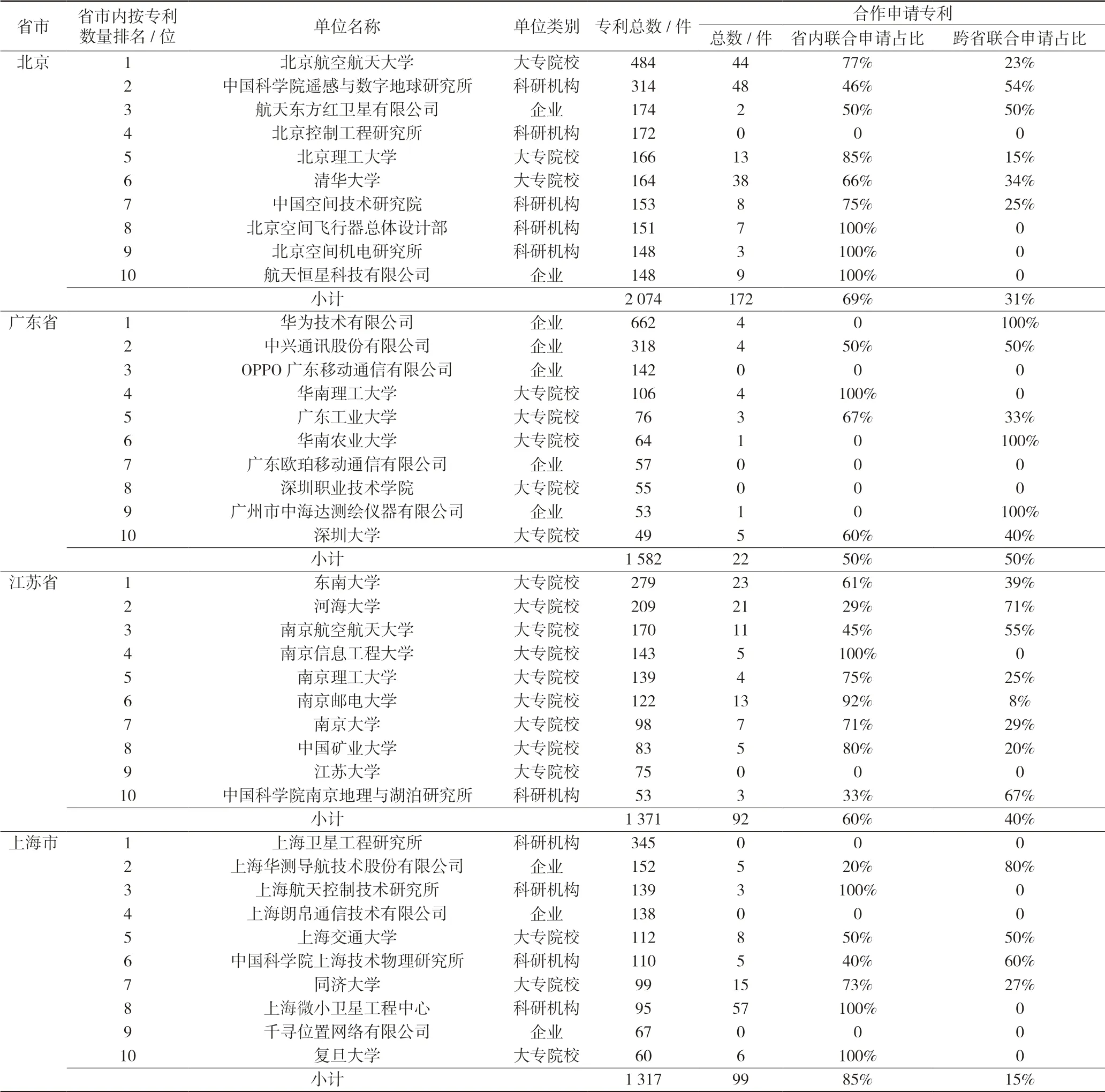

5.3.2 主要申请人专利合作情况分析

为探究头部力量的分布情况及技术来源,统计分析四省市在卫星应用领域专利数量最多的前10 名申请人类别、专利总数及合作申请情况如表3 所示。从申请人类型看,四省市有较大的差异:广东省没有科研机构入围,有企业5 家,且企业的专利申请量占前十申请总数的77%,进一步反映出企业是广东省卫星应用产业发展的重要支撑力量;北京市有科研机构5 家、大专院校4 家、企业1 家;江苏省没有企业入围,大专院校有9 家、科研机构有1 家,大专院校对江苏省卫星应用产业的发展提供了较大支持;上海市有科研机构4 家、企业3 家和大专院校3 家。从合作申请专利总体情况看,前十强专利申请人合作申请专利数量占本省(市)专利总数的比例,广东省为1.39%,低于北京市(8.29%)、上海市(7.52%)和江苏省(6.71%),反映广东省卫星应用技术领域创新主体间开展协同创新及产学研合作的程度相对较低。从跨省份合作申请专利情况看,前十强专利申请人跨省份申请专利数量占本省(市)合作申请专利总数的比例,广东省为50.00%,高于上海市(15.00%)、北京市(31.40%)、江苏省(40.00%),反映广东省卫星应用技术领域的协同创新及产学研合作在省内有资源的缺失,需要借助省外资源的引入。

表3 2000—2020 年四省市卫星应用领域前十强专利申请人及合作申请情况统计

6 结论与建议

本研究得到主要结论如下:一是当前我国卫星应用技术处于发展期,技术创新热度较高,属于朝阳产业,发展空间较大;二是广东省卫星应用领域的专利数量位居全国第二,优势领域在卫星网络通信、卫星应用软硬件系统、天线等核心部件,其中电通信技术、基本电气元件、核算装置、车辆应用4 个领域的专利数量排名第一,技术实力较为突出;三是广东省卫星应用技术专利申请人最主要为企业,大专院校次之,科研机构最少;四是广东省卫星应用领域前十强专利申请人的合作专利在四省市中最少,产业技术的协同创新相对较弱。

根据上述研究结果,对广东省卫星应用产业发展提出如下建议:

(1)强链补链推动集群发展。广东省卫星应用产业优势领域的竞争力源于省内电子信息、高端制造业的扎实基础及其产生优质资源向新兴的卫星应用产业迁移溢出的效应,而主要薄弱领域在卫星平台系统、整星设计等方面,建议进一步巩固和提升在电子信息、先进制造业的优势,打造集卫星芯片、终端、关键元器件制造为一体的卫星应用装备产业集聚区,加强引进卫星研制、测控运维、关键部件等上下游相关企业及科研单位,补齐产业缺失薄弱环节,打造产业链闭环,推动卫星应用产业集群式发展。

(2)持续激发市场主体活力。广东省企业在卫星应用产业发展中发挥了中流砥柱的作用,头部企业创新主体如华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、OPPO 广东移动通信有限公司等都有很强的竞争力,结合广东省作为全国制造业重地、电子信息制造业产值连续31 年居全国第一、区域创新综合能力连续5 年排名全国第一等优势[27],建议充分发挥市场配置资源的决定性作用,并更好发挥政府引导作用,前瞻布局与科学谋划卫星应用产业发展,发挥广东省在卫星应用产业的先发优势、产业配套成熟优势,打造集芯片、终端、关键元器件制造、信息服务为一体的卫星应用产业链,从而构建可持续健康发展的创新生态系统,推动广东省卫星应用产业高质量发展。

(3)大力集聚创新资源。广东省科研机构、人才等创新资源在卫星应用产业的技术引领和支撑效应仍需要进一步加强,且产学研合作积累技术储备的意识和氛围较为薄弱,建议加强人才、技术、平台等创新资源要素的统筹力度,增强整体集聚效应。加强国家级大院大所、重大科技设施引进力度,布局前沿技术研发和关键核心技术研发,加快成果转移转化与产业应用服务;鼓励和培育围绕卫星应用产业发展的重点实验室、工程技术研究中心、新型研发机构等平台建设与发展,加大产业发展支撑效应,建立产学研用协同创新模式,形成“前沿技术研发—技术成果供给—产业应用转化”的良性循环;建立卫星应用产业优秀人才库,充分挖掘各企业、研发机构人才潜力,积极引进省外和海外高端人才,加强各类人才横向交流互动,发挥人才综合效益。