基于结构方程模型的杉木公益林林分空间结构评价*

赵文菲 曹小玉,2 谢政锠 庞一凡 孙亚萍 李际平,2 莫永俊 袁 达

(1.中南林业科技大学林学院 长沙 410004; 2.南方森林资源经营与监测国家林业与草原局重点实验室 长沙 410004)

森林是生态环境中不可或缺的自然资源,是社会经济赖以生存和发展的根本,对人类发展有着不可替代的作用。公益林作为以生态和社会效益为主的森林,是生态建设的重要部分,在应对气候变化、保护生态环境、抵御自然灾害等方面具有重大意义(樊星火等, 2018)。杉木(Cunninghamialanceolata)是我国南方最重要的造林树种,栽培历史悠久,种植广泛,具有生长速度快、产量高、适应性强等优点(张雄清等, 2014);但由于管理措施不完善、管护水平不高等原因,现阶段杉木公益林普遍存在林分质量较低、林分结构不合理、森林生态功能水平低下等问题,难以在短期内达到预期的生态环境改善目标。林分空间结构是维持和改善森林质量的基础,是林分结构最直观的表现(刘玉平等, 2020),林分空间结构越合理,林分的稳定性越高、功能越强,科学评价林分空间结构,能够为制定和实施以提高森林质量、发挥森林多功能为目的的科学管理措施提供理论依据。

林内树种混交程度、林木水平分布格局和林木大小分化程度等共同决定了林分空间结构。目前,林分空间结构是国内外学者关注的热点(Baskentetal., 2005; Getzinetal., 2008; Liuetal., 2021),研究主要集中在林分空间结构参数量化(Hegyi, 1974; 惠刚盈等, 1999; 汤孟平等, 2012)、林分空间结构参数分析方法(Lietal., 2012; 白超, 2016; 和敬渊等, 2021)、林分空间结构特征及动态变化(Fraveretal., 2017; 赵中华等, 2019; 张毅锋等, 2021)、林分空间结构优化目标模型构建(郝月兰, 2012; 林富成等, 2021)以及结构化森林经营(惠刚盈等, 2009; 万盼等, 2020)等方面,而林分空间结构评价研究相对较少。已有关于林分空间结构评价的报道中,多数学者基于乘除法原理进行林分空间结构评价(李建军等, 2013),但由于该方法未考虑不同指标参数对理想空间结构形成的作用大小和贡献程度,可能会使林分空间结构评价结果产生偏差,基于此,有学者采用变异系数法、熵权-云模型法等确定指标权重,进而对林分空间结构进行加权评价,弥补了乘除法无法确定指标权重的不足(张君钰等, 2020; 李显良等, 2021)。董灵波等(2013)引入微观经济学思想构建林分空间结构生产函数,从而对林分空间结构进行评价; 惠刚盈等(2010)通过建立迫切性指数评价林分空间结构不合理方面;此外,还有学者基于单位圆(惠刚盈等, 2016a)、雷达图(惠刚盈等, 2016b)、修正单位圆(Zhangetal., 2018)等进行林分空间结构评价。这些方法虽取得了一定进展,但是不同研究方法评价结果存在一定差异,因此,需要对林分空间结构评价方法进行进一步探究,以寻求评价结果更精确、适用性更强的评价方法。

结构方程模型(structural equation model, SEM)是一般线性模型(General Linear model, GLM)的扩展,其将因素分析与路径分析有机结合,相较于传统回归分析方法,具有能够处理多个因变量、考虑测量误差影响等优势(程开明, 2006; Librioetal., 2020)。林分空间结构是一个复杂的系统整体,其状态受多种因素影响,林分空间结构评价指标间既相互影响又相互制约。结构方程模型从多重交互影响的角度聚焦整个林分空间结构系统,将因果关系的多元回归分析与潜在变量的因子分析相结合,建模分析包括验证性分析和探索性分析,验证性分析通过适配度检验判断模型的拟合程度,进行模型整体评价,避免了对单个变量之间直接关系的评估,探索性分析同时探讨系统内多个变量间的关系并确定影响强度大小,能够全面反映林分空间结构整体状态及各指标间复杂的影响关系和机制(Doncaster, 2007; Laughlinetal., 2007; Zhaoetal., 2020)。在林分空间结构评价研究中,结构方程模型基于现有理论的先验知识,分析模型中各因素之间的相互关系,全面提取原始数据信息,通过数据内在逻辑关系计算路径系数,克服多重线性,从而揭示关联变量之间的直接和间接理论因果关系,并识别潜在的多元关系(Jonssonetal., 2010; Yangetal., 2020)。可见,采用结构方程模型评价林分空间结构是科学评价林分空间结构的有益探索。本研究以湖南省平江县芦头实验林场杉木公益林为研究对象,基于30块样地实测数据,选取全混交度、角尺度、空间密度指数、林层指数、开敞度、交角竞争指数作为林分空间结构指标,采用结构方程模型确定各指标权重,综合评价杉木公益林林分空间结构,确定不同龄组林分空间结构现状,以期为制定精准可行的林分空间结构优化和经营措施提供理论依据。

1 研究区概况

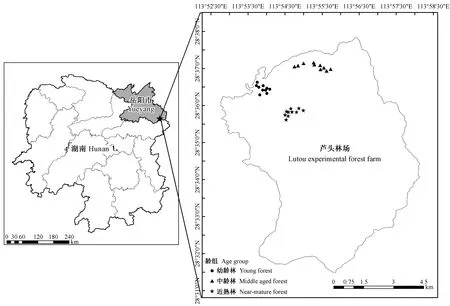

中南林业科技大学芦头实验林场(28°31′17″N—28°38′00″N,113°51′52″E—113°58′24″E)为中亚热带林学国家长期科研基地,位于湖南省平江县加义镇境内,地处湘东地区的岳阳市东南边陲,属罗霄山脉北段,隔泪罗江与平江幕阜山背部相望(图1)。林场属中亚热带向北亚热带过渡气候,平均气温18.5 ℃,面积约3 340 hm2,地貌以中山、低山为主,山势较陡峭,平均坡度25°左右,最高海拔1272.5 m,最低海拔124 m,随着海拔升高,土壤类型依次为红壤、山地黄壤和山地黄棕壤。植被类型为中亚热带常绿阔叶林,在长期经营过程中,不少山地的原始群落已被杉木林代替。研究样地杉木林均为人工营造,但由于山势地形复杂,且林地多山石,再加上林木生长过程中的自然稀疏和自然灾害等原因,林木分布密疏不均。乔木层为杉木纯林,幼龄林零星分布的伴生树种有泡桐(Paulowniafortunei)、毛樱桃(Prunustomentosa)、枫香(Liquidambarformosana)、马尾松(Pinusmassoniana)、柳杉(Cryptomeriafortunei)等, 中龄林零星分布的伴生树种有柳杉、青冈(Cyclobalanopsisglauca)、山槐(Albiziakalkora)、黄山松(Pinustaiwanensis)等, 近熟林零星分布的伴生树种有毛竹(Phyllostachysedulis)、苦楝(Meliaazedarach)、亮叶桦(Betulaluminifera)、山鸡椒(Litseacubeba)等。3个龄组杉木林的灌木层主要有满山红(Rhododendronmariesii)、盐肤木(Rhuschinensis)、狗骨柴(Diplosporadubia)、山乌桕(Sapiumdiscolor)、冬青(Ilexchapaensis)等、草本层主要有芒(Miscanthussinensis)、卷柏(Selaginellauncinata)、铁芒萁(Dicranopterislinearis)、狗脊(Woodwardiaorientalis)等。研究样地杉木林均被划为公益林经营。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

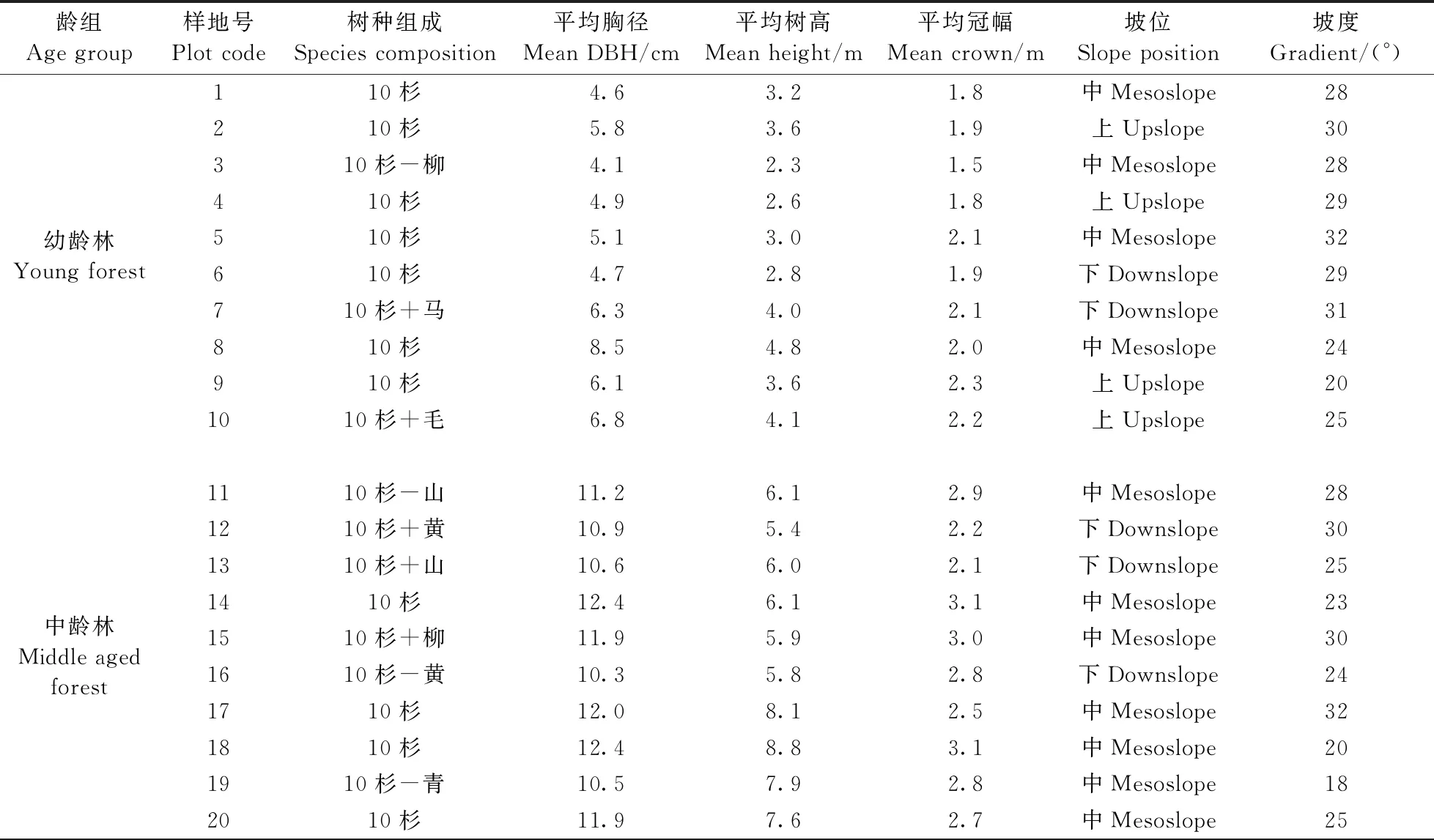

2012和2017年,在芦头实验林场分别设置18和12块大小均为20 m×30 m的标准样地(幼龄林、中龄林、近熟林各设置10块样地,图1),采用相邻网格法将每块标准样地划分为6块10 m×10 m样格,以此为样木调查单元,坐标原点取样地西南角,对样木(胸径≥2.0cm)编号挂牌后进行每木检尺并测得样木坐标(x,y)。调查内容包括样地经纬度、坡度、坡位、坡向、海拔以及乔木树种名称、树高、胸径、坐标、冠幅、枝下高等,样地基本情况见表1。

图1 研究区与样地分布

表1 样地基本情况①

续表1 Continued

2.2 研究方法

2.2.1 林分空间结构单元确定 采用4株木法确定林分空间结构单元,即以中心木相邻近的4株木作为邻近木,与中心木共同构成空间结构单元。同时,利用距离缓冲区法消除边缘效应,在样地四周设置2 m带状缓冲区进行边缘矫正,缓冲区内和矫正样地内的林木分别作为边缘木和参照木,边缘木只作为中心木的邻近木。

2.2.2 林分空间结构指标权重确定 采用结构方程模型确定林分空间结构指标权重,结构方程模型是一种建立、估计和检验因果关系模型的多元统计分析技术,其整合回归分析、因素分析、路径分析和多元方差分析等方法,分为测量模型和结构模型(Feistetal., 2003; 俞立平等, 2010):

X=Λxξ+δ;

(1)

Y=Λyη+ε;

(2)

η=Bη+Γξ+ζ。

(3)

方程(1)、(2)是测量模型,X为ξ的测量变量,Y为η的测量变量,ξ为外生潜变量,η为内生潜变量,δ、ε为测量误差向量,Λx、Λy为测量变量X、Y和潜变量ξ、η的相关系数矩阵。方程(3)是结构模型,表示潜变量之间的因果关系,B为内生潜变量之间的相关系数矩阵,Γ为外生潜变量ξ对内生潜变量η的作用,ζ为模型中未能解释的部分,是内生潜变量的误差。

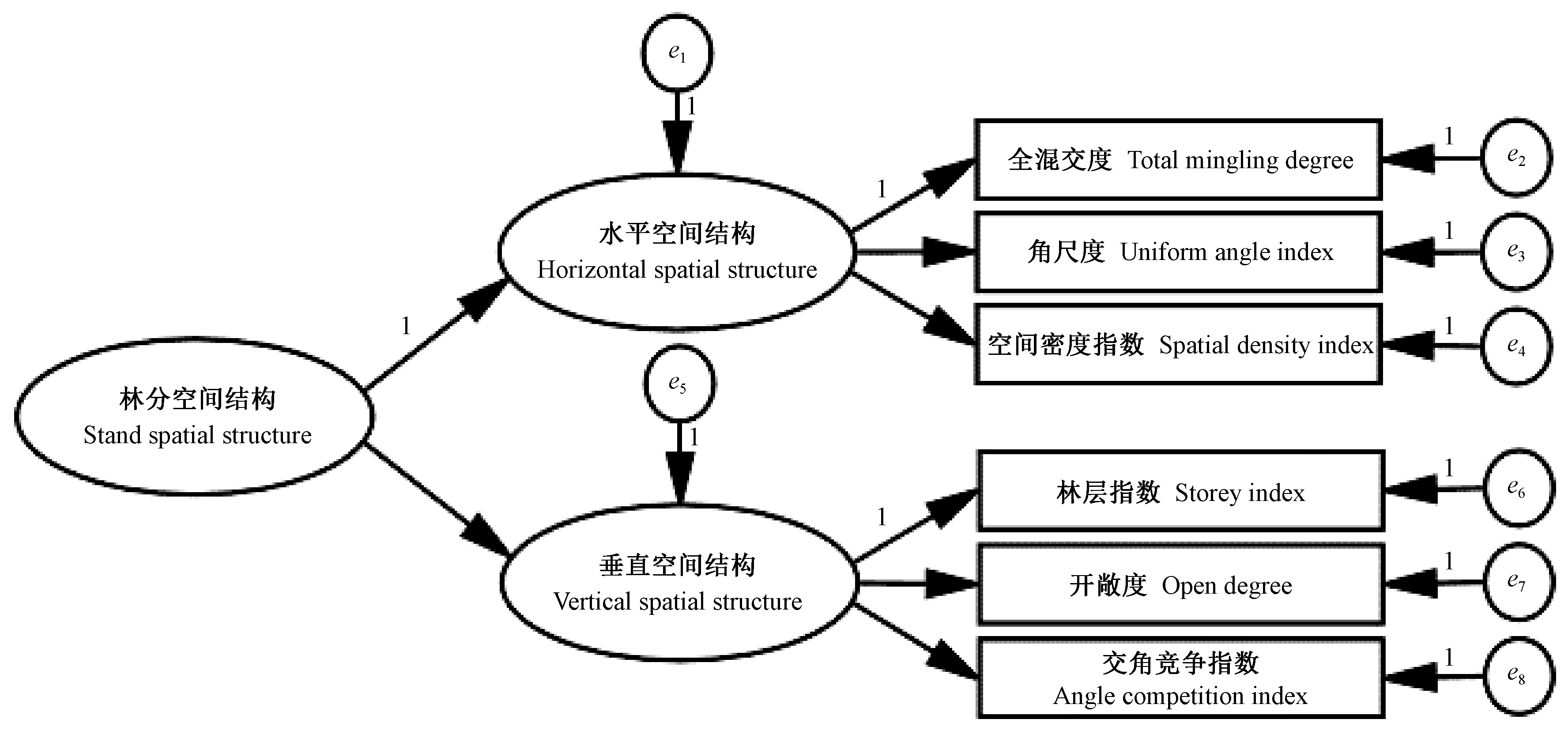

1) 模型构建 林分空间结构评价首先需要构建科学合理的评价指标体系和评价模型。林分的空间分布格局、树种混交程度和林木竞争状态共同构成林分空间结构(李际平等, 2020),林分空间结构评价指标体系需要客观反映林木个体及其属性(大小、分布、种类)的连接方式,从整体上评价林分结构的多样性和复杂性。基于此,依据现有研究并借鉴前人成果,本研究将林分空间结构作为外生潜变量,将水平空间结构和垂直空间结构作为内生潜变量,并综合考虑林分树种隔离程度、空间分布格局、林木拥挤程度、林层结构、透光条件及竞争木受遮盖和挤压情况6方面,选取全混交度(汤孟平等, 2012)、角尺度(惠刚盈等, 1999)和空间密度指数(李际平等, 2008)作为林分水平空间结构的观测变量,林层指数(吕勇等, 2012)、开敞度(罗耀华等, 1984)和交角竞争指数(惠刚盈等, 2013)作为林分垂直空间结构的观测变量,构建林分空间结构评价指标体系的理论模型(图2)。

2) 模型识别 模型识别可分为正好识别、过度识别和低度识别3种,一般采用t规则进行检验,只有当模型为正好识别或过度识别时,才能得到有效解(阎舟, 2019; 侯琼, 2020)。本研究以每株中心木为1个样本,根据结构方程模型每个变量有10个以上样本的要求(吴明隆, 2009),从30块样地实测数据中随机抽取64个样本作为结构方程模型建模样本,并将所选样本的林分空间结构指标值采用SPSS 25.0软件的Z-score方法进行标准化处理,再将标准化样本数据输入到AMOS 24.0软件的理论模型(图2)进行模型识别。

3) 信度和效度检验 基于标准化样本数据,采用SPSS 25.0软件计算克朗巴哈系数(Cronbach’sα)进行数据可靠性分析; 并计算KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)和巴特利球形检验进行数据探索性因子分析(exploratory factor analysis, EFA),即效度检验(阎舟, 2019)。

图2 林分空间结构评价指标体系理论模型

4) 模型适配度检验 验证性因子分析(confirmatory factor analysis, CFA)通过适配度检验判断检验数据与模型的适配程度,以确定数据是否符合假设的测量模型。模型适配度包括绝对拟合度、简约拟合度和增值拟合度(Zhaoetal., 2018),本研究采用AMOS 24.0软件输出的卡方自由度比值(normed Chi-square,χ2/df)、比较拟合指数(comparative fit index, CFI)、非正规化拟合指数(non-normed fit Index, NNFI)、递增拟合指数(incremental fit index, IFI)和组合信度(composite reliability,CR)进行模型适配度检验(王长义等, 2010; 温忠麟等, 2004; Huetal., 1998; Bentleretal., 1990; Steigeretal., 1980)。

5) 模型修正 模型估计和适配度检验后,如果适配度不合适,则需对不适配或参数不合理的模型进行修正。基于现有研究,除了通过增加或删减变量、改变路径方法外,还有学者根据AMOS输出报表的M.I.(modification indices)指标进行修正,对修正后模型再次进行上述模型估计和适配度检验,直至得到符合理论假设且适配度佳的模型(王姣, 2016)。本研究根据AMOS 24.0输出报表的M.I.指标对模型进行修正。

2.2.3 林分空间结构评分计算 林分空间结构指标中,全混交度、林层指数、开敞度以取大为优,其中因开敞度取值为(0,+∞),故将其进行归一化处理(式4); 空间密度指数、交角竞争指数以取小为优,将空间密度指数、交角竞争指数用1减去指标值,处理后得分以取大为优; 因角尺度越接近0.5越好,故对其原始数据进行正向化处理,即先同时减去0.5,再取绝对值,使数据取值在0~0.5之间,此时角尺度以取小为优,最优值为0(李建军等, 2010),在此基础上,再用1减去处理后所得结果(式5),得分以取大为优,最后将处理后角尺度得分进行归一化处理(式4)。

(4)

式中:Bi为指标得分;xi为处理前指标值,xmin、xmax分别为数据中的最小值和最大值。

(5)

林分空间结构综合评分公式如下:

(6)

式中:A为林分空间结构综合评分;Wi为各项指标权重,且Wi≥0,ΣWi=1;Bi为各项指标得分;n为指标数。

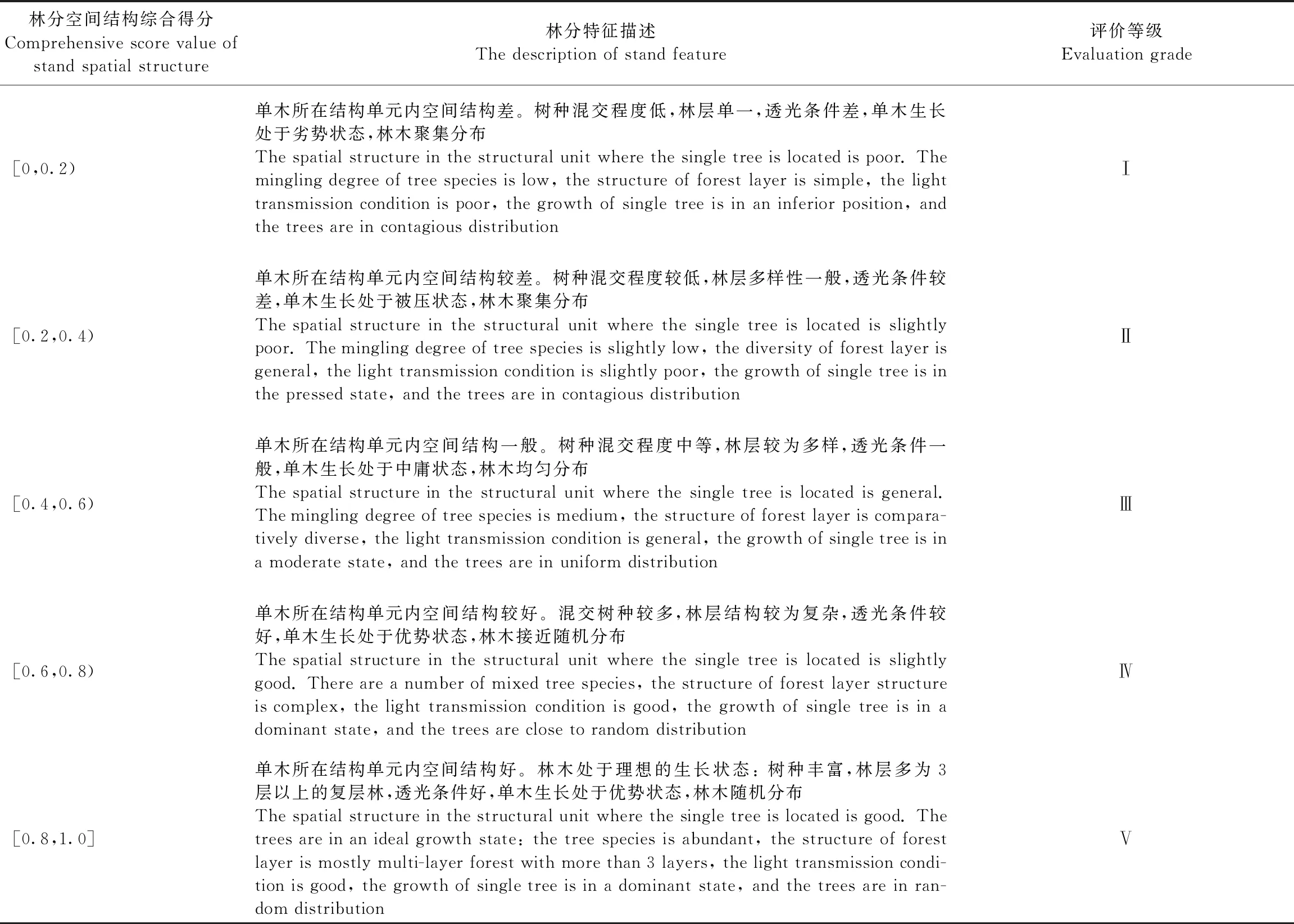

将林分空间结构综合评分以级距0.2划分等级,表2为评价等级划分标准。

2.3 数据处理

指标计算数据统计分析使用 Microsoft Excel 2016软件; 结构方程模型构建、适配性检验及修正使用AMOS 24.0软件; 信度和效度检验以及差异性分析使用 SPSS 25.0软件,其中差异性分析采用单因素方差分析(ANOVA)和Duncan多重比较方法,检验分析不同龄组之间各指标在P<0.05水平上的统计学差异。

表2 林分空间结构评价等级划分标准

3 结果与分析

3.1 林分空间结构评价结构方程模型

3.1.1 信度和效度检验 林分空间结构信度检验的克朗巴哈系数为0.697,大于0.5,满足林分空间结构评价模型要求,可进行下一步检验。效度检验的KMO为0.705,大于0.7; 且数据P为0.000,巴特利球形检验结果良好,说明数据适合作因子分析。

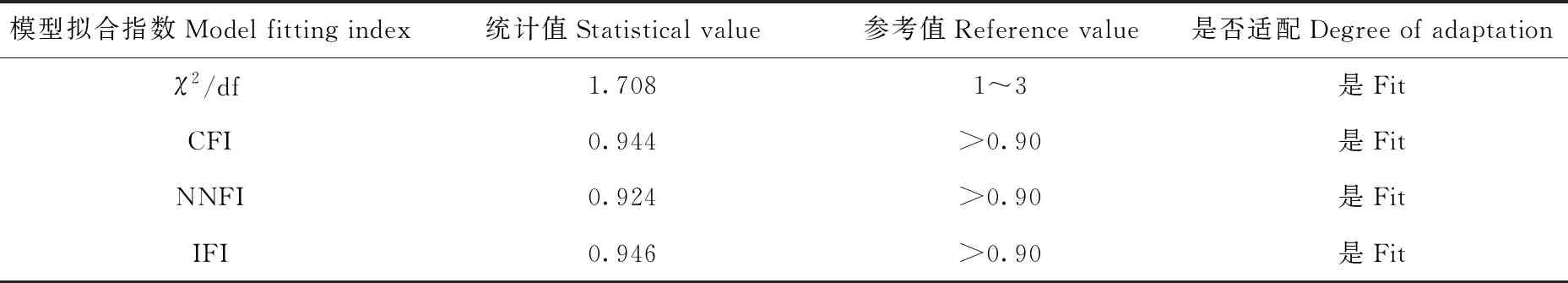

3.1.2 验证性因子分析 根据AMOS 24.0输出报表的M.I.指标对模型进行修正,修正后模型适配度运行结果如表3所示,χ2/df为1.708,介于1~3之间,CFI、NNFI和IFI分别为0.944、0.924和0.946,均大于0.90,各拟合指数均符合适配参考值(王长义等, 2010),模型整体适配度良好。CR为0.8688,大于临界值0.6,说明各观测变量之间具有较高的内在关联性。

表3 模型适配度指标

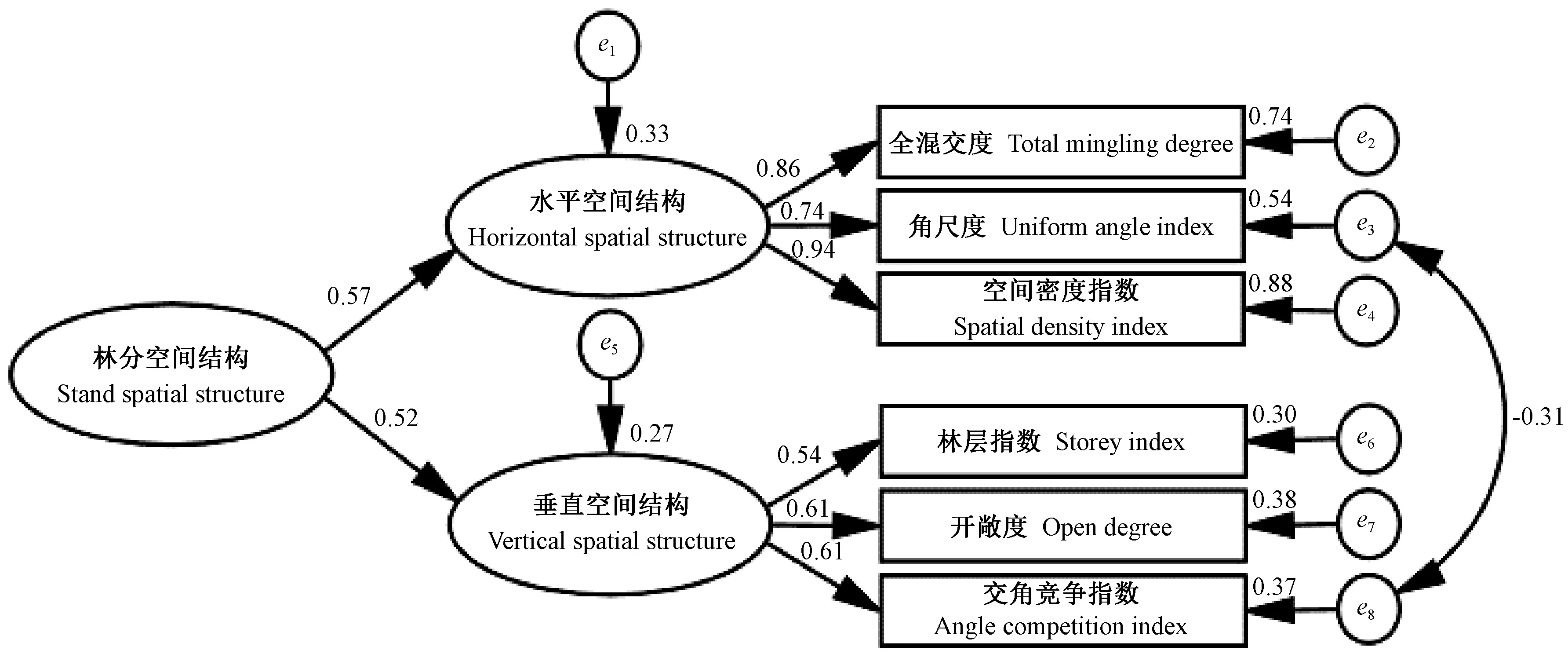

修正后结构方程模型路径如图3所示,内生潜变量水平空间结构、垂直空间结构的路径系数分别为0.57、0.52,全混交度、角尺度、空间密度指数在林分水平空间结构要素上的路径系数分别为0.86、0.74、0.94,林层指数、开敞度、交角竞争指数在林分垂直空间结构要素上的路径系数分别为0.54、0.61、0.61。标准化残差e1、e2、e3、e4、e5、e6、e7、e8的多元相关平方(squared multiple correlations, SMC)分别为0.33、0.74、0.54、0.88、0.27、0.30、0.38、0.37。

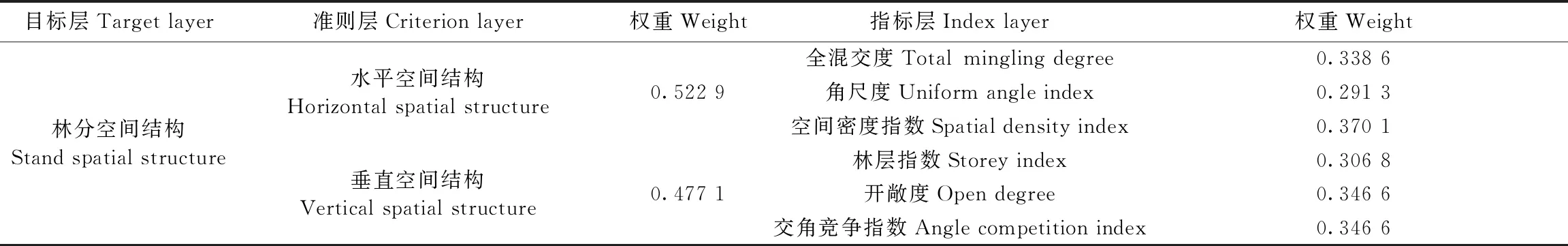

3.1.3 林分空间结构指标权重确定结果 林分空间结构指标权重通过归一化处理上述路径系数确定,结果如表4所示。水平空间结构和垂直空间结构的权重分别为0.5229、0.4771,相差不大,二者共同决定林分空间结构现状。在水平空间结构要素中,空间密度指数所占权重最高(0.3701),是影响林分水平空间结构的关键因素,其次为全混交度(0.3386),角尺度所占权重最低(0.2913)。在垂直空间结构要素中,开敞度和交角竞争指数所占权重相等,均为0.3466,林层指数所占权重为0.3068,说明开敞度和交角竞争指数对林分垂直空间结构的影响大于林层指数。

图3 林分空间结构模型路径

表4 林分空间结构指标权重计算结果

3.2 林分空间结构评价结果

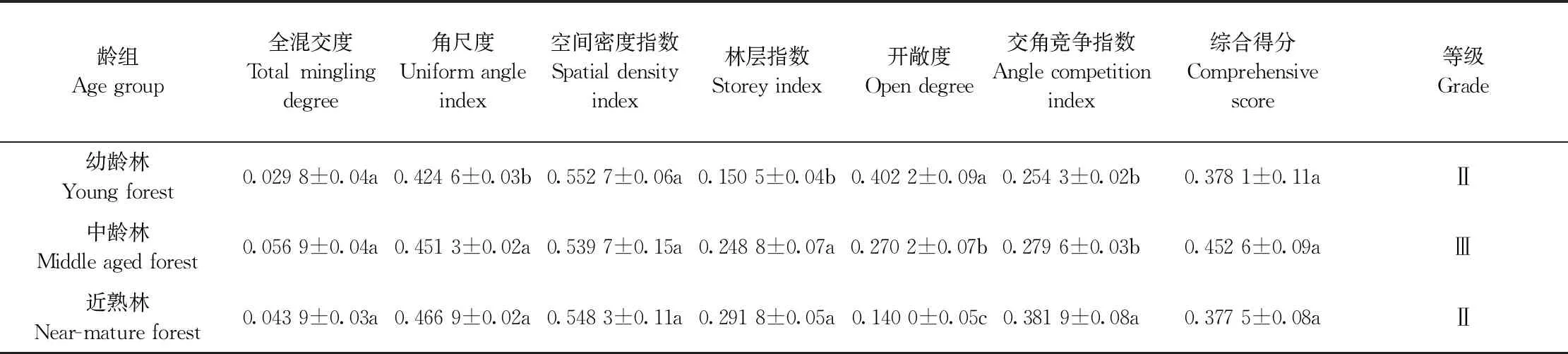

不同龄组杉木公益林林分空间结构参数及综合得分如表5所示,幼龄林、中龄林和近熟林的综合得分分别为0.3781、0.4526和0.3775,3个龄组林分空间结构等级处于Ⅱ、Ⅲ等级,但不同龄组间无显著差异性(P>0.05)。从林分空间结构单项指标看,幼龄林的角尺度、林层指数显著低于中龄林和近熟林(P<0.05),近熟林的交角竞争指数显著高于幼龄林和中龄林(P<0.05),全混交度和空间密度指数在不同龄组间不存在显著差异(P>0.05),开敞度在不同龄组间差异显著(P<0.05)。总体来看,研究区杉木益林林分空间结构较差,树种混交程度低,混交树种较少,林层结构单一,透光条件一般,林木分布密度较大,但林木空间分布格局较好,处于均匀至近似随机分布状态,林木上方受遮盖和挤压情况较小。

表5 林分空间结构参数及综合得分①

4 讨论

林分空间结构是林分健康和稳定的重要影响因素,分析林分空间结构对森林生态系统稳定性保护、可持续经营、营造林工程树种选择等具有重要意义,能够为林分结构优化提供理论依据。当前,虽已有学者在林分空间结构评价方面取得了一些成果,但评价结果的客观性和普适性还有待进一步探究,采用全新思路对林分空间结构进行评价,寻求评价结果更精确、适用性更强的评价方法仍是现阶段的研究重点(Lietal., 2021)。

科学的评价方法是客观评价林分空间结构的前提。结构方程模型是一般线性模型的扩展,其整合路径分析、因素分析和多元方差分析等方法,不是将各变量影响过程与系统隔离开来,而是基于现有理论的先验知识,从林分空间结构系统整体出发,将传统因果关系的多元回归分析与潜在变量的因子分析相结合,既可通过适配度检验进行模型整体评价和模型拟合度测量,还能克服多重线性影响,通过可直接测量或容易量化的观测变量估计无法直接测量的潜在变量,探讨林分空间结构系统内多个变量间的直接或间接关系(Grace, 2006; 王酉石等, 2011; Dnescuetal., 2016),根据影响强度大小确定林分空间结构评价指标权重,全面客观评价林分空间结构现状。从结果来看,林分空间结构评价结构方程模型的卡方自由度比值(χ2/df)为1.708,比较拟合指数(CFI)、非正规化拟合指数(NNFI)和递增拟合指数(IFI)分别为0.944、0.924和0.946,各拟合指数均符合适配参考值,模型整体适配度良好,为林分空间结构评价提供了一种科学的方法。

指标权重影响林分空间结构评价结果。结构方程模型输出的路径系数经归一化处理后, 水平空间结构和垂直空间结构的权重相差不大,二者对林分空间结构均有重要影响。空间密度指数是影响林分水平空间结构的最重要因素,其反映林木拥挤程度,不仅影响林木光能利用和器官内养分积累,还影响土壤对植物的养分分配、积累、循环等过程,进而影响森林生产力、群落结构及林下物种多样性(代林利等, 2022)。因此,可对密度过高的林分适当进行抚育间伐,以调节林分透光程度和林下生物量,促进林木及林下植被发育(舒韦维等, 2021)。全混交度是影响水平空间结构的次要因素,其反映林分树种隔离程度和多样性,影响林分树种的竞争程度以及林下灌草的均匀性和多样性。混交林更新演替过程中产生大量凋落物,这些凋落物能够有效补充土壤流失的有效磷、速效钾等,同时混交树种复杂的根系系统可以加速土壤养分循环,进而影响林分土壤肥力(朱光玉等, 2018; 曹小玉等, 2020)。因此,丰富物种组成使林分具有较好的组织结构和土壤肥力,有利于维持林分稳定、提高森林健康程度和生产力(Rozas, 2006; 陈亚南等, 2015)。在垂直空间结构要素中,开敞度和交角竞争指数所占权重相等,是影响林分垂直空间结构的关键因素。开敞度反映林下透光条件和林木生长空间大小,良好的光照条件有利于上层树树高、胸径生长和林下幼树生存生长,且上层木形成的林隙影响林下光环境,进而影响更新树种和幼苗的生长发育,因此,开敞度对林分的树种组成、林层结构和种间关系均有很大影响(Congetal., 2011; 林存学, 2013; 沈海龙等, 2014)。交角竞争指数反映林木受挤压和遮盖情况,侧方挤压影响树冠生长,上方遮盖影响林内光和水资源的利用以及林下灌草的光合作用,从而影响林下物种多样性。因此,有效减少竞争强度,可以促进林木生长、提高生物量(惠刚盈等, 2013; 任玫玫, 2017)。

林分空间结构对森林群落稳定性和森林功能多样性具有决定性影响,其评价是林分空间结构现状的量化,能够确切反映林分空间结构的优越性和复杂性。本研究显示,不同龄组杉木公益林林分空间结构的综合得分为0.3775~0.4526,林分空间结构等级处于Ⅱ、Ⅲ等级,即较差和一般状态。究其原因,研究区样地为杉木纯林,混交树种极少,天然更新能力弱,未形成丰富的林层结构。优化林分空间结构对提高林分质量和生产力具有重要意义,针对研究区杉木公益林林分空间结构未达到理想状态的现状,应加大树种结构、林层结构的调整,改善林分空间结构状况,确保林木生长空间充足,提高林分生产力,使林分整体结构趋近复层、混交、异龄的近天然林分(万盼等, 2020; 曹小玉等, 2020)。具体经营措施为适当进行单株采伐抚育,优先采伐林分空间结构评价得分低的林木,从而调整林分内林木的密度、水平分布格局和林层结构,改善林内光照条件,促进林下灌草生长。对幼龄林来说,应将林木0.5~1 m半径内生长的杂灌杂草全部割除,割灌除草施工时要注意保护混交树种、林窗处的幼树幼苗及林下有生长潜力的幼树幼苗,对一些幼树根部萌发的蘖条进行处理,避免其生长对其他实生苗木产生竞争,同时按合理密度单株伐除部分林木,为保留木创造适宜生长空间。对中龄林来说,应对林木进行修枝,修去枯死枝和树冠下部1~2轮活枝,并保持修枝后冠长不低于树高的2/3,空间密度指数过大的林分要适当进行透光伐。对近熟林来说,为促进优质木生长和林下植被天然更新,除修枝外,必要时应进行更新采伐,以增加林内透光,促进林下幼树生长,使整个林分呈现复层、异龄、多树种混交、健康、稳定、高效的生长状态,同时对更新层的林木,应按不同发育阶段及时采取相应措施,最终实现近自然性的正向演替和可持续利用的多功能生态公益林。进行单株采伐抚育后,在林中空地应补植一些适合立地生长的阔叶树种,以提高林分混交度和树种空间配置多样性,改善林层结构,减少土壤裸露和水土流失。在补植地块清理时,应注意保护天然树种幼树幼苗,清除补植点1 m范围内的灌木、杂草和伐根。按设计确定补植位置,进行人工穴状整地,穴状整地采用圆形或方形坑穴,大小因林种和立地条件而异。穴径和穴深应均在30cm以上,去除树根和石块,补植树种选择要坚持乡土树种优先,慎用外来树种,树种的生物学、生态学特性要与当地立地条件相适应,最好选择稳定性、抗逆性好的树种,林冠下补植要选择耐阴树种,杉木幼龄林可选择喜光阔叶乡土树种马褂木(Liriodendronchinense)、栾树(Koelreuteriapaniculata)、山乌桕等,中龄林可选择喜光且具有一定耐阴性的树种亮叶桦、深山含笑(Micheliamaudiae)、青冈、凹叶厚朴(Houpoeaofficinalis)等,近熟林可选择杜英(Elaeocarpusdecipiens)、冬青、刨花楠(Machiluspauhoi)等耐阴阔叶乡土树种,也可适当补植南方红豆杉(Taxuschinensis)等珍贵树种。

5 结论

本研究以全混交度、角尺度、空间密度指数、林层指数、开敞度、交角竞争指数作为林分空间结构评价指标,采用结构方程模型确定指标权重,对芦头实验林场杉木公益林进行林分空间结构评价。结果表明,研究区杉木公益林林分空间结构未达到理想状态,林分空间结构较差,树种混交程度低,接近零度混交至弱度混交状态,林分拥挤程度中等,林木透光条件一般,林层结构单一,但林木间竞争强度较弱,且空间分布格局较好,处于均匀至近似随机分布状态。空间密度指数是影响林分水平空间结构的关键因素,开敞度和交角竞争指数是影响林分垂直空间结构的关键因素。为改善研究区整体林分空间结构,应采取多树种补植与单株抚育间伐的综合经营措施。研究区3个龄组杉木生态公益林林分空间结构评价结果较客观地反映了林分空间结构现状,结构方程模型能够从整体上客观反映林分空间结构与各指标间的因果关系,采用该方法对林分空间结构进行评价是科学合理的,可为林分空间结构评价提供一个全新的思路。