松天牛小首螨的研究Ⅱ. 雌成螨的移动和趋性*

李俊楠 陈润恺 付 煜 蔡梦玲 黄炳荣 徐 云 吴松青 张飞萍

(1.福建农林大学林学院 福州 350002; 2.生态公益林重大有害生物防控福建省高校重点实验室 福州 350002; 3.福建省林业有害生物防治检疫局 福州 350000)

在害虫生物防治实践中,天敌的移动扩散能力是影响其控害效果的重要因素。如花绒寄甲(Dastarcushelophoroides)1龄幼虫爬行速度为6.5~100cm·h-1,林间释放的初孵幼虫能主动移动搜寻到光肩星天牛(Anoplophoraglabripennis)幼虫并寄生(李孟楼等, 2009); 管氏肿腿蜂(Sclerodermaguani)可在林间飞行或随气流扩散,从而对松褐天牛(Monochamusalternatus)(王功桂等, 2004; 康文通等, 2008)、青杨天牛(Saperdapopulnea)(皮忠庆等, 2001)、双条杉天牛(Semanotusbifasciatus)(王小军等, 2007)、光肩星天牛(姚万军等, 2008)等害虫表现出良好的调控效果。余德亿等(2008)认为,持续有效的天敌捕食螨应具备较强的扩散能力,才能与猎物保持动态平衡。与此同时,天敌的趋性对其在复杂自然环境中选择栖境、搜索寄主和获取食物的效率起着重要作用,植物的挥发性气味、颜色可在天敌定位寄主中发挥介导作用,而利用寄主自身释放的利它素作为天敌定位的信息化合物,则可极大提高天敌搜寻寄主的效率。如草地粘虫(Spodopterafrugiperda)的性信息素在介导黑卵蜂(Telenomusremus)搜寻定位和寄生过程中发挥了重要作用,中华甲虫蒲螨(Pyemoteszhonghuajia)对双条杉天牛、麦蒲螨(Tyemotestritici)对沙蒿尖翅吉丁(Sphenepterasp.)和沙蒿大粒象(Sdosomussp.)等寄主均表现出显著趋向性,提升了其搜索寄主的效率。

松褐天牛是我国松材线虫病(Bursaphelenchusxylophilus)的主要传播媒介,控制该虫是降低松材线虫病扩散蔓延风险的重要策略(张星耀等, 2003; 陈龙等, 2014; 蔡梦玲, 2019)。松天牛小首螨(Paracarophenaxalternatus)是近年来首个发现对松褐天牛卵具有寄生致死作用的天敌螨类(Xuetal., 2018),该螨可通过松褐天牛成虫携播,对松褐天牛卵具有较高的寄生致死率,且发育历期短、繁殖力强、易于人工扩繁,表现出良好的应用潜能。该螨成螨自母体膨腹体胎生,雄成螨数量极少且寿命短,而雌成螨是种群的优势组成,数量大且寿命长,是种群中唯一可以通过自身移动搜索寄生松褐天牛卵,或聚集附着在松褐天牛成虫体腹面携播的螨态,因此雌成螨在该螨种群繁衍扩张和发挥生物控害作用中起着关键作用(李俊楠等,2022)。然而迄今为止,有关雌成螨的移动能力和趋性尚不清晰。本文以松天牛小首螨雌成螨为对象,研究在水平与垂直方向上其移动扩散能力和趋性,以期为阐明该螨的扩散机制,评价其生防潜能和建立科学的野外应用方法等提供基础依据。

1 材料与方法

1.1 供试松天牛小首螨和松褐天牛

供试松天牛小首螨为实验室饲养种群,以松褐天牛卵为寄主,采用自制螨虫培养盒培养。培养盒材质为透明PVC,方型,带盖,内径15cm × 8cm × 6cm,培养盒底部垫一层15cm × 8cm × 3cm的海绵,注入适量蒸馏水作为保湿基质,海绵上方铺上一张12cm × 7cm的滤纸,然后再铺一层10cm × 5cm的黑色PE膜,作为松褐天牛卵固定基质,同时作为螨虫观察背景及隔水屏障,PE膜外的滤纸外缘吸水后起防止螨虫逃逸的作用。将松褐天牛卵放置在PE膜上,然后利用细软毛刷将螨虫扫入盒内,在25℃、RH 85%人工气候箱内培养至成螨胎生。供试松褐天牛为实验室饲养种群,幼虫利用自制半人工饲料饲养,成虫羽化后在25℃、RH 85%人工气候箱内用1~2年生新鲜马尾松(Pinusmassoniana)枝条饲养至性成熟。供试松褐天牛卵为实验室饲养松褐天牛所产的新鲜卵粒。

1.2 不同日龄松天牛小首螨雌成螨平移速度的测定

将1.1中新胎生的松天牛小首螨雌成螨用细毛刷挑至50 mL的离心管内,管内放入小团脱脂棉,在脱脂棉中注入适量蒸馏水保湿。然后将离心管放入25℃、RH 85%的人工气候箱中备用,计算日龄。测试水平移动速度时,在实验室内先将离心管内的雌成螨单头挑至可拍摄体式显微镜(Nikon SMZ800N)的物镜中央,待其爬行时开始录制视频,直至螨虫离开显微镜物镜范围,若测试期间螨虫持续5 s未移动,则将其更换。最后利用MATLAB软件将视屏数据进行轨迹提取,获取轨迹长度,利用时间及路程计算螨虫移动速度。本试验共测试0~8天等9个不同日龄雌成螨的水平移动速度,0天龄雌成螨重复100头,1~8天龄雌成螨每龄重复50头。

1.3 松天牛小首螨雌成螨垂直移动趋向性的测定

利用自制螨虫爬行杆测试松天牛小首螨雌成螨垂直移动趋向性。螨虫爬行杆由长120cm,直径3cm的不锈钢空心管制成,取杆中间部位宽1cm的区域作为螨虫释放区域,分别在距释放区域上方和下方50cm处各环贴双面胶以捕获爬行到此处的螨虫。测试时先将螨虫爬行杆竖直固定在恒温恒湿(25 ℃± 1℃、RH 85% ± 5%)的暗室内,然后将1.1中新胎生的雌成螨逐头挑于爬行杆的释放区域,每次挑满50头后立即关闭室内灯光并开始计时。试验结束时,镜检统计爬行杆上、下两端双面胶上捕获的螨虫数量。结束后撕去双面胶,充分清洁杆面残留的螨虫,以便进行下次测试。不同时间设1、2、3 h 3个处理,每个时间处理设5次重复。

1.4 松天牛小首螨雌成螨上行高度的测定

由于马尾松树皮粗糙,螨虫释放后不易追踪观察,故利用毛竹竹秆测试松天牛小首螨雌成螨的上行高度。野外试验地设在福建省福州市闽侯县溪源宫的毛竹和阔叶树混交林内,林分郁闭度约0.8,测试时间为2021年7月4—10日,期间气温26~36℃,天气阴到多云,微风。选择林间竹秆高度10 m以上毛竹作为测试用竹,砍倒去尾并修去枝条和节间杂物后,按照设计好的高度在竹秆上环贴双面胶用以捕获经过的螨虫,然后在林中较开阔处挖一个深度约20cm的坑,将毛竹竖直插入坑内,并用余土填埋踩实固定,上端靠在林中阔叶树枝条上使竹秆大致保持垂直状态,用高枝剪修去与竹秆有接触的枝桠,同时在竹秆近地面处环贴双面胶防止虫蚁上竹。在距地面约30cm高的位置设置宽度10cm的螨虫释放区域。将1.1中新胎生的松天牛小首螨雌成螨装入50 mL的离心管中,每管400头,带至林间后用针头在离心管管盖上扎直径约为1mm的小孔10个,然后将离心管紧贴竹秆螨虫释放区域并固定,经过一定时间后再次将竹秆放倒,利用手持LED光源扩大镜(60倍)检查和统计不同高度双面胶上捕获的螨虫数量。本研究设高度和时间2个影响因素,其中高度设3、5、7、8、9 m 5个处理(均为距螨虫释放区的高度),时间设1、2、3天3个处理,各高度×时间处理设5次重复。

1.5 松天牛小首螨雌成螨趋光性的测定

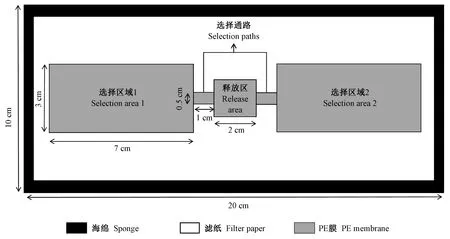

采用自制螨虫趋光性测试盒进行。趋光性测试盒如图1所示,为透明PVC材质,方形,内径长20cm ×宽10cm × 高5cm,在盒底部垫一层20cm × 10cm ×2.5cm 的海绵,注入适量蒸馏水以保湿,海绵上方铺上一张20cm × 10cm的滤纸。然后在滤纸中央铺垫一张黑色PE膜作为螨虫趋光性测定场所,包括螨虫释放区、趋光性选择通道、光源选择区,PE膜外的滤纸吸水后起防止螨虫逃逸作用。测试在暗室内进行,先将1.1中50头新胎生的松天牛小首螨雌成螨转移至如图1所示的螨虫释放区,然后对其中一个选择区域曝光,另一个选择区域用5面方形铁皮盒(长8cm ×宽5cm × 高4cm,在靠近选择通道的一侧中央剪出宽1cm ×高0.8cm的空缺作为螨虫移动通道)遮光,1 h后镜检统计2个选择区域的螨虫数量,并计算趋向选择率。光源为可调节光强LED灯,置于光照选择区域远离螨虫释放区一侧上方10cm处,通过光强测试仪调节光强度,误差值 ± 20lx,由于测试盒空间较小,螨虫释放区不遮光。不同光照强度设置为400、600、800、1 000、1 200、1 400、1 600、1 800、2 000lx 9个处理,每个处理设5次重复。每测试完1次重复后,将遮光和光照处理区域位置对调进行下一次重复测试。

1.6 不同光照条件下松天牛小首螨雌成螨对松褐天牛趋性的测定

由于野外调查及室内饲养过程中均未发现松天牛小首螨寄生或附着于松褐天牛幼虫和蛹,故选择松褐天牛新产卵、镜检未携螨的松褐天牛雌成虫和雄成虫作为诱源,每个诱源为5粒卵或1头成虫。采用如图1所示螨虫趋光性测试盒测试。将寄主诱源放置于选择区域中央,其中天牛成虫用8根大头针固定和限制其活动,另一选择区域为空白对照。同时设置4种不同光照处理: A)全光照,将诱源和对照均置于1000lx光照下; B)全暗,诱源和对照均置于全暗环境; C)诱源置于1000lx光照条件下,对照遮光处理; D)诱源遮光处理,对照光照强度1000lx。光源设置方法同1.5。测试开始时先设置好诱源,然后用软毛刷将50头新胎生的雌成螨转移至螨虫释放区,再设置光照条件。1 h后在体式显微镜下统计不同选择区域PE膜上、天牛卵和成虫体上的螨虫数量,并计算趋向选择率。每处理设5个重复,每测试完一个重复后将诱源放置区域换位再进行下一个重复。

1.7 数据分析

采用方差分析(ANOVA)和LSD或Duncan多重比较分析松天牛小首螨雌成螨平移速度、垂直趋向性、上行能力、趋光性、对松褐天牛诱源的趋性等。所有统计分析采用SPSS 26.0软件完成,图表制作采用Prism 8.0和Microsoft Excel 2007软件完成。

2 结果与分析

2.1 不同日龄松天牛小首螨雌成螨的平移速度

室内不同日龄松天牛小首螨雌成螨的平移速度测定结果见表1。方差分析表明,日龄对雌成螨平移速度具有显著影响(df = 8,491,F = 32.892,P<0.01)。0~8天龄雌成螨的平均平移速度为2.17cm·min-1,其中以0天龄雌成螨的平移速度最快,达2.63cm·min-1,8天龄的平移速度最慢,为1.32cm·min-1。0~4天龄内雌成螨的平移速度未见显著差异,但5天龄后显著下降,8天龄后降至最低。总体上,雌成螨的平移速度随日龄增长呈显著下降趋势。

图1 松天牛小首螨雌成螨趋光性测试盒示意

表1 不同日龄松天牛小首螨雌成螨的平移速度①

2.2 松天牛小首螨雌成螨垂直移动趋向性

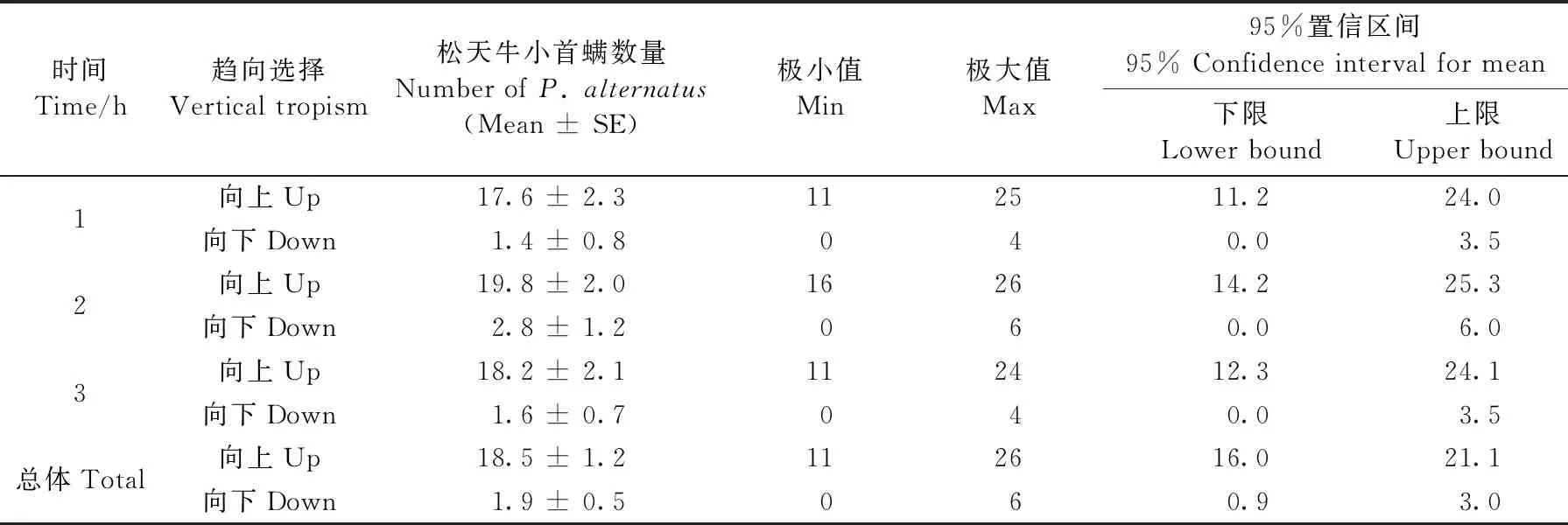

松天牛小首螨雌成螨垂直移动趋向性测定结果见表2。在放螨后1、2、3 h内,上行雌成螨的数量均显著高于下行的数量(1 h: df = 1,8,F= 44.331,P<0.01; 2 h: df = 1,8,F= 54.735,P<0.01; 3 h: df = 1,8,F= 55.112,P<0.01),在1~3 h内上行的个体总数是下行的9.7倍,说明在垂直方向上雌成螨具有显著的上行习性。在1~3 h范围内,上行或下行雌成螨的数量在不同时间之间均未见显著差异(上行: df = 2,12,F=0.280,P= 0.76; 下行: df = 2,12,F= 0.729,P= 0.50)。

表2 松天牛小首螨雌成螨不同时间内上行和下行的数量

2.3 松天牛小首螨雌成螨的上行高度

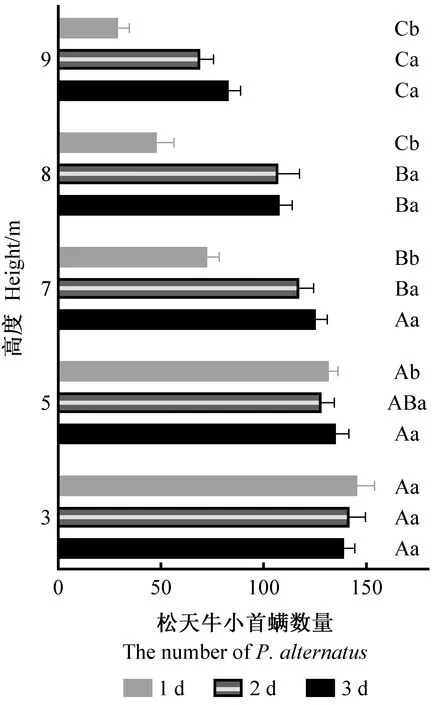

放螨后在不同时间、毛竹秆不同高度捕获松天牛小首螨雌成螨的数量见图2。方差分析表明,高度、时间及二者的交互作用均对雌成螨捕获量具有显著影响(高度: df = 4,71,F= 72.176,P<0.01; 时间: df = 2,73,F=33.737,P< 0.01; 高度与时间的交互作用: df = 8,67,F= 6.905,P< 0.01)。在竹秆3和5 m高处,放螨1、2、3天后捕获的雌成螨处于107~167头之间,占各自放螨总量的26.75%~41.75%,各时间、高度的捕获量之间无显著差异。在竹秆7 m高处,放螨1、2、3天后分别平均有72.6、117.4和125.4头的雌成螨被捕获,分别占各自放螨总量的18.15%、29.35%和31.35%。在竹秆8 m高处,放螨1、2、3天后分别平均有48.0、107.2和107.8头的雌成螨被捕获,分别占各自放螨总量的12.00%、26.80%和26.95%。在竹秆9 m高处,放螨1、2、3天后分别平均有29.2、69.2和83.0头的雌成螨被捕获,分别占各自放螨总量的7.30%、17.30%和20.75%。在竹秆7~9 m高处,放螨2和3天后在同一高度的捕获量均无显著差异,但均显著多于放螨1天后的捕获量。上述结果说明,松天牛小首螨雌成螨具有较强的上行能力。

图2 不同时间松天牛小首螨雌成螨上行至竹秆不同高度的数量

2.4 松天牛小首螨雌成螨的趋光性

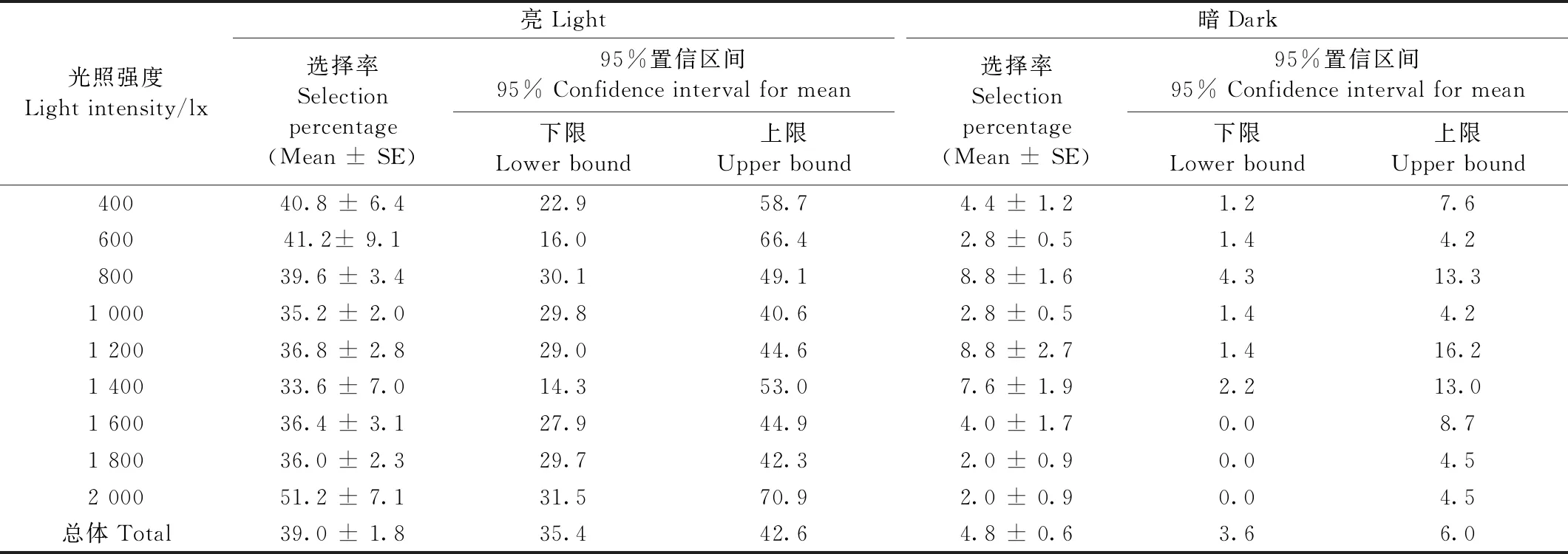

松天牛小首螨雌成螨趋光性测定结果见表4。1 h内不同光照强度下雌成螨对光照区域的趋向选择率均显著大于遮光区域(400lx: df=1,8,F=30.957,P<0.01; 600lx: df=1,8,F=17.878,P<0.01; 800lx: df=1,8,F=26.669,P<0.01; 1 000lx: df =1,8,F=67.600,P<0.01; 1 200lx: df=1,8,F=24.640,P<0.01; 1 400lx: df=1,8,F=12.920,P<0.01; 1 600lx: df=1,8,F=86.329,P<0.01; 1 800lx: df=1,8,F=130.667,P<0.01; 2 000lx: df=1,8,F=47.426,P<0.01),但不同光照强度之间雌成螨对光照区域的趋向选择率无显著差异(df=8,36,F=0.957,P=0.48)。总体上,在400~2 000lx光照强度范围内,雌成螨对光照区域和遮光区域的趋向选择率分别处于33.6%~51.2%之间和2.0%~8.8%之间,其对前者的趋向选择率是后者的8.1倍,且二者间存在显著差异(df=1,88,F=167.258,P<0.01)。上述结果说明,松天牛小首螨雌成螨具有显著的趋光性,在400~2 000lx范围内光照强度对其光照区域趋向选择率无显著影响。

表4 松天牛小首螨雌成螨对不同光照强度光源的趋向选择率

2.5 不同光照条件下松天牛小首螨雌成螨对松褐天牛的趋性

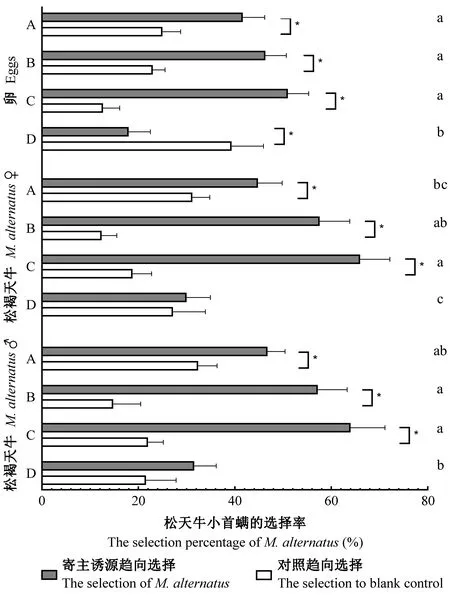

不同光照条件下松天牛小首螨雌成螨对松褐天牛卵和成虫的趋向选择情况见图3。当以松褐天牛卵为诱源时,在诱源和对照均光照或均遮光、诱源光照对照遮光条件下,雌成螨对天牛卵的趋向选择率分别为41.67%、46.33%和51.0%,均分别显著高于对相应对照的趋向选择率(诱源和对照均光照: df = 1,10,F= 8.065,P= 0.02; 诱源和对照均遮光: df = 1,10,F= 21.681,P<0.01; 诱源光照对照遮光: df = 1,10,F= 48.161,P<0.01); 但在诱源遮光而对照光照条件下,该螨对天牛卵的趋向选择率仅为18.00%,显著低于对对照的趋向选择率(df = 1,16,F= 7.713,P= 0.02)。

当以松褐天牛雌成虫为诱源时,在诱源和对照均光照、均遮光、诱源光照对照遮光的条件下,雌成螨对天牛雌成虫的趋向选择率分别为44.80%、57.60%和66.00%,均分别显著高于对相应对照的趋向选择率(诱源和对照均光照: df = 1,8,F= 5.005,P= 0.03; 诱源和对照均遮光: df = 1,8,F= 27.674,P<0.01; 诱源光照且对照遮光: df = 1,8,F= 60.662,P<0.01); 但在诱源遮光而对照光照的条件下,该螨对天牛雌成虫的趋向选择率为30.00%,与对对照的趋向选择率无显著差异(df = 1,8,F= 0.038,P= 0.85)。不同光照条件下雌成螨对松褐天牛雄成虫的趋向选择结果与雌成虫相近。

进一步分析表明,不同光照条件下雌成螨对相同松褐天牛诱源的趋向选择率均表现出显著差异(诱源为天牛卵: df = 3,23,F= 12.240,P<0.01; 诱源为天牛雄成虫: df = 3,16,F= 7.832,P<0.01; 诱源为天牛雌成虫: df = 3,16,F= 6.550,P<0.01),均以诱源光照对照遮光下的显著最高,以诱源遮光对照光照下的显著最低。但在同一光照条件下,雌成螨对不同松褐天牛诱源的趋向选择率均无显著差异(诱源和对照均遮光: df = 2,13,F= 0.351,P= 0.71; 诱源和对照均遮光: df = 2,13,F= 1.434,P= 0.27; 诱源光照对照遮光: df = 2,13,F= 2.082,P= 0.16; 诱源遮光对照光照: df = 2,16,F= 2.667,P= 0.10)。

图3 不同光照条件下松天牛小首螨雌成螨对不同松褐天牛寄主诱源的趋向选择率

3 讨论

移动能力及趋性在天敌昆虫或螨类搜寻寄主和种群繁衍扩张中起着重要作用。松天牛小首螨是新发现的对松褐天牛具有生防潜能的螨类,雌成螨是其种群中唯一具有移动、携播、寄生和繁殖能力的螨态,且个体数量在种群中占有绝对优势,因此,阐明雌成螨的移动能力和趋性对于评价其生防潜能和建立科学野外应用方法等具有重要意义。本研究发现,雌成螨具有较强的移动能力和显著的上行习性,且在竹秆上1~3天内可上行到9 m及以上高度。由于松褐天牛成虫交尾前在健康松树冠层补充营养,交尾后则主要在濒死或衰弱松树中上部主干或树冠枝条上产卵(赵锦年等, 1989),同时,松天牛小首螨雌成螨体微小,易于进入树皮缝隙或天牛刻槽中。因此,该螨这一较强的移动和上行能力既有利于其搜索到松褐天牛成虫并与之建立携播关系,也有利于其搜索到松褐天牛卵并与之建立寄生关系。在利用松天牛小首螨防治松褐天牛的实践中,可以考虑在健康松树树干基部放螨,利用其上行能力与天牛成虫建立携播关系扩散种群,也可以在濒死或衰弱松树基部放螨,利用其上行能力搜索并寄生天牛卵,进而繁殖扩张种群和发挥控害效能。松天牛小首螨雌成螨的移动速度表现出随日龄增长而显著下降的趋势,因此理论上野外释放的雌成螨日龄越低,则越有利于其种群扩散、扩张和发挥生物防治作用。由于该螨发育速度快,在25℃以上时完成1个世代不到3天,成螨自母体膨腹体胎生,且膨腹体不具有移动功能,为此,在实践中可以考虑以松天牛小首螨膨腹体作为释放对象,这样既能发挥低龄雌成螨移动能力强的优势,又便于该螨的包装存储和野外运输。

松天牛小首螨雌成螨具有显著的趋光性。由于松褐天牛卵产在树皮下遮光环境中,故该螨寄生天牛卵后繁殖的子代也均生活在树皮下遮光环境中,而雌成螨的趋光性则有利于其在白天转移到树体外部扩散种群。由于松天牛小首螨对松褐天牛卵的寄生主要在携螨天牛产卵时发生,且松褐天牛通常在夜间产卵(郝德君等, 2005),因此趋光性实际上并不影响雌成螨搜寻和寄生天牛卵。笔者认为,在实践中可以考虑采用黑色钻孔容器封装松天牛小首螨,利用雌成螨的趋光性和移动能力科学放螨。此外,松天牛小首螨雌成螨对松褐天牛卵、雄成虫和雌成虫均具有显著的趋向性,这无疑有利于该螨搜索寄生天牛卵或与天牛成虫建立携播关系。然而,在天牛卵遮光而对照光照条件下,该螨对天牛卵的选择率显著下降,由于松褐天牛卵产在树皮下遮光环境中,因此树体外部的光照环境可能不利于该螨搜索和寄生天牛卵。但由于松褐天牛产卵和松天牛小首螨寄生天牛卵均在夜间进行,因此在野外自然环境下这一不利影响实际上并不会发生。

4 结论

松天牛小首螨雌成螨具有较强的移动能力和显著的上行习性、趋光性与寄主趋向性,这些习性有利于该螨在野外高效搜索寄主松褐天牛卵,或者聚集到松褐天牛成虫体表建立携播关系,进而有利于该螨种群的繁衍扩张和发挥控害效能。在未来生物防治实践中,可以考虑利用黑色容器封装该螨膨腹体并在松树树干基部放螨,充分发挥其发育历期短与趋光性和上行能力强等优势,达到科学放螨的目的。