野生长叶榧适生土壤条件探索

林春穆

(福建邵武将石省级自然保护区管理处,福建 邵武 354011)

长叶榧(TorreyajackiiChun)别名浙榧、加氏榧,隶属于红豆杉科(Taxaceae)榧树属(Torreya)[1],是我国特有珍稀濒危古植物,已被列为国家二级重点保护植物[2]。其分布范围狭小,仅产于浙江省南部和西部、江西省资溪县、湖北省北部等地区以及福建省邵武、泰宁等地,多生长于险峻的山地沟谷两侧,湿度高、溪水常年流动的区域[3]。长叶榧具有重要的研究价值及经济价值,是研究第四纪冰期等气温问题的关键材料;其木材是制造业所需的优良用材;种子营养价值高,具有一定的药用价值[4]。然而,由于长叶榧资源不断减少,人工驯化工作开展困难[5],因此探究长叶榧适生条件对保护和利用长叶榧资源具有重要意义。目前对于长叶榧的研究主要集中于生物学特性[6]、光合生理生态特性[7]、次生代谢产物[8]和遗传多样性[9]以及资源保护[10]等方面,但是对其适生条件的研究至今尚未见报道。

植物的生长发育与外界环境密切相关[11]。土壤是环境因素的重要组成部分,是植物生长的物质基础及生长所需营养的主要来源,对植物生长发育起关键作用,直接影响植物群落的组成和结构[12-15]。PAULI H等[16-17]研究表明土壤养分是反应土壤质量的重要指标,是植物生长和生态系统组成及功能不可或缺的一部分。除此之外,酶活性也是影响植物长势的重要条件之一[18]。赵玉卉等[19]测定野生酶羊肚菌根际土的酶活性,为羊肚菌高效种植提供了理论基础。长叶榧狭窄的地理分布与其自身的生长条件有关,目前对叶榧土壤理化性质方面的研究几乎空白,进一步限制了长叶榧的保护与驯化工作。

本试验以邵武将石省级自然保护区(东经117°14′11″—117°16′40″、北纬27°02′03″—27°05′21″)野生长叶榧林及对照区(长叶榧林区内伴生林)土壤为研究对象,分析其土壤理化性质及酶活性,探索野生长叶榧林的适生土壤条件,为长叶榧的生长发育及保护与开发利用提供参考。

1 材料与方法

1.1 土壤样品采集

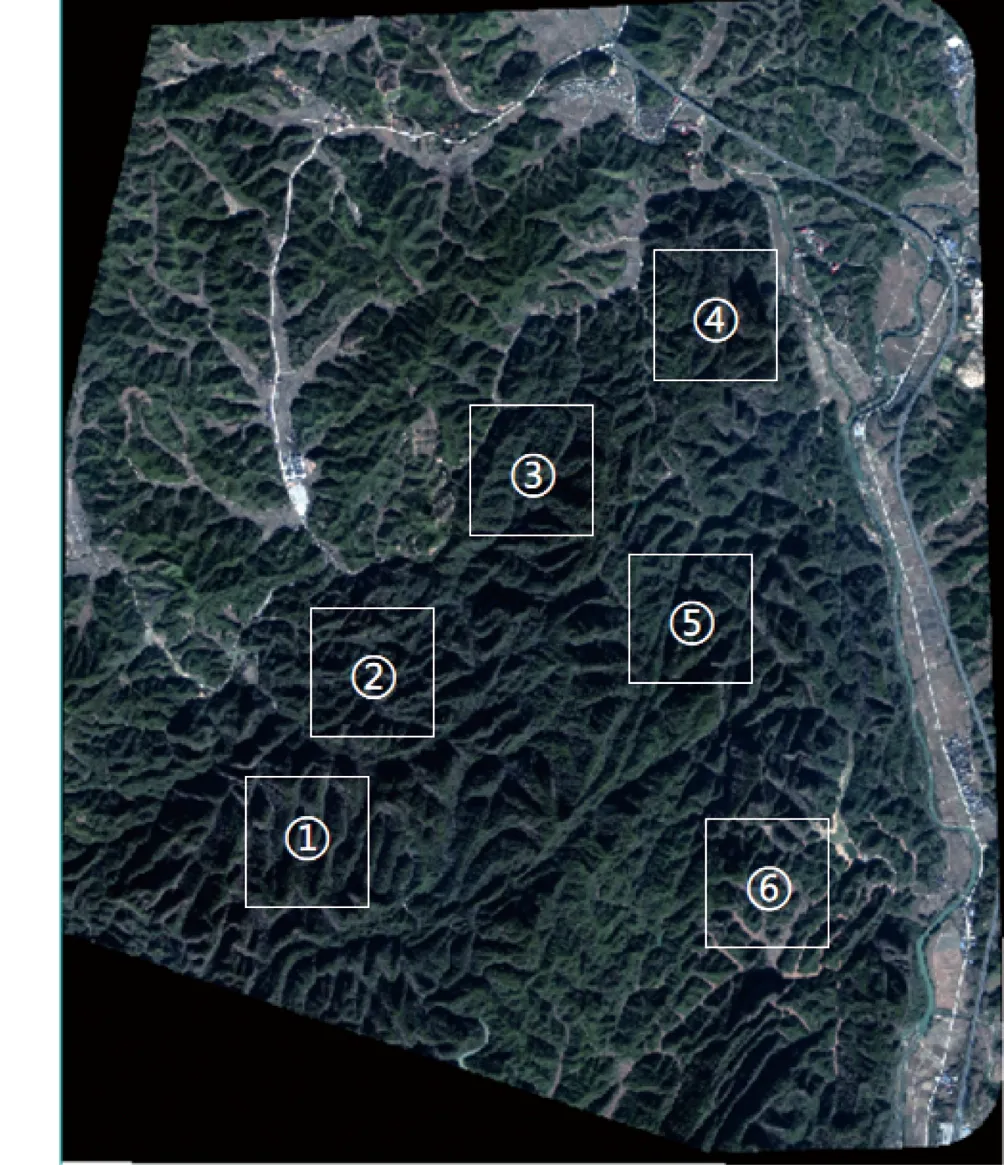

2020年10月,在邵武将石省级自然保护区利用大疆P4M无人机采集多光谱图像,结合野外踏查,确定6个典型野生长叶榧分布地区(图1)。采用对角线方法设置取样点,定位技术协助取样工作。在6个野生长叶榧的伴生树生长区域内分别取样,混为一组,设为对照。取样时采用多点混合取样,取样深度为土壤深度0~20 cm,多点取到的样品充分混合,拣去杂质。利用四分法保留约1.5 kg的混合土样。土样经登记编号后进行预处理,经过风干、磨细、过筛、混匀、装瓶后备用[20]。另外,利用环刀法分别在0、20 cm处取样,每层3个重复,用于测定土壤水分-物理性质[21]。本次研究共收集到代表性土壤样品21份,包括保护区境内6块野生长叶榧生长区域土壤(YD1~YD6)与对照区土壤(CK)各3份。以反映采样地块养分和供肥能力以及理化性质的本底状况。

图1 研究地区野生长叶榧的分布区域图

1.2 土壤样品分析

本次土壤样品分析测定的项目包括土壤中铝(Al)、铁(Fe)、钾(K)、碳(C)、锌(Zn)、钙(Ca)、氮(N)、镁(Mg)、磷(P)、钠(Na)、铜(Cu)、锰(Mn)含量、C/N值、土壤pH值、电导率、容重、总孔隙度、质量含水率和土壤酶活性(包括土壤过氧化氢酶S-CAT、土壤脲酶S-UE、土壤酸性磷酸酶S-ACP)。

采用元素分析仪(EA3000)测定土壤N、P、K、C、Ca、Mg、Fe、Mn、Zn、Cu的含量。在土壤样品中加入HCl 2.0 mol·L-1处理后加入过量NaOH,用标定的HCl滴定,发现土样无无机碳的存在,可以认定土样中总碳含量等于有机碳。土壤中Al含量用容量法测定[22];Na含量用离子色谱分析法分析测定[23];pH值采用玻璃电极法(土∶水=1∶2.5)测定[24]。采用环刀法测定土壤的水分-物理性质[25];使用上海雷磁电导率仪测DDS-307样地土壤的电导率[26]。

土壤酶活性的测定方法:脲酶(Urease,UE)活性,采用苯酚钠比色法,酶活性表示:氨态氮mg·g-1(37 ℃,24 h)[20];酸性磷酸酶(Acid phosphatase,ACP)活性,采用磷酸苯二钠比色法[27],酶活性表示:酚mg·g-1(37 ℃,24 h);过氧化氢酶(Catalase,CAT)活性,采用高锰酸钾滴定法测定,酶活性表示:0.1 N高锰酸钾mg·g-1[28]。

1.3 数据分析

利用Excel 2010进行数据整理与分析,GraphPad Prism 5软件进行双因素方差分析、多重比较和相关性分析,试验数据以平均值±标准差表示。

2 结果与分析

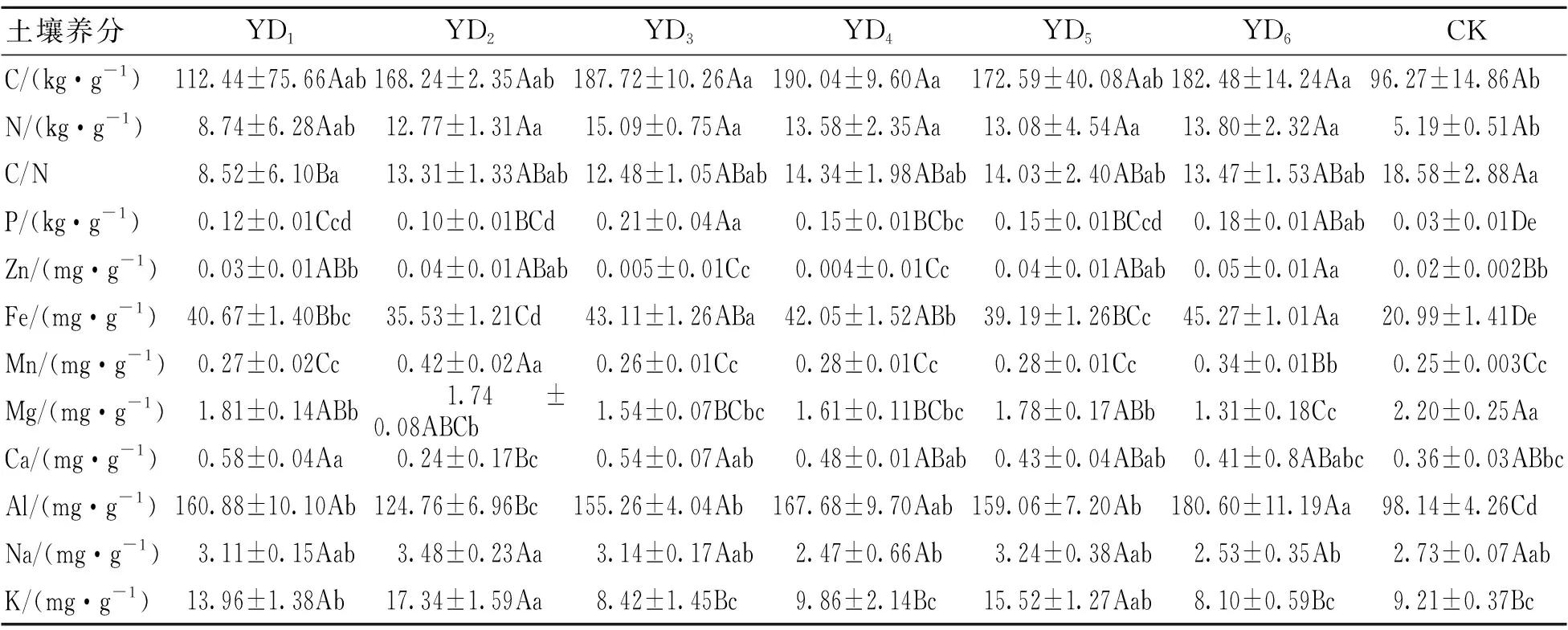

2.1 野生长叶榧与伴生树生长区土壤化学性质的差异

从表1可以看出,土壤C含量:YD1~YD6样地均显著(P<0.05)高于对照组,分别比CK增加16.8%、74.8%、95.0%、97.4%、79.3%、89.6%。土壤N含量:YD1~YD6样地均显著(P<0.05)高于对照组,分别比CK增加68.4%、146.0%、190.8%、161.7%、152.0%、165.9%。土壤P含量:YD1~YD6样地均极显著(P<0.01)高于对照,分别比CK增加300.0%、233.3%、600.0%、400.0%、400.0%、500.0%。土壤Zn含量:YD3、YD4样地极显著(P<0.01)低于对照组,分别比CK减少75.0%、80.0%;其余样地Zn含量均极显著(P<0.01)高于对照组,其中YD1、YD2、YD5、YD6样地分别比CK增加50.0%、100.0%、100.0%、150.0%。土壤Fe含量:YD1~YD6样地均极显著(P<0.01)高于对照组,分别比CK增加92.8%、63.3%、105.4%、100.3%、86.7%、115.7%。土壤Mn含量:YD2、YD6样地极显著(P<0.01)高于对照组,分别比CK增加68.0%、36.0%;YD1、YD3、YD4、YD5样地分别比CK增加8.0%、4.0%、12.0%、12.0%。土壤Mg含量:YD3、YD4、YD6样地极显著(P<0.01)低于对照组,分别比CK减少30.0%、26.8%、40.5%;YD1、YD2、YD5显著(P<0.05)低于对照组,分别比CK减少17.7%、20.9%、19.1%。土壤Ca含量:除YD2样地低于对照组,比CK减少33.3%外;其余样地均高于对照组,其中YD1样地显著(P<0.05)高于对照,增加61.1%;YD3~YD5样地分别比CK增加50%、33.3%、19.4%、13.9%。土壤Al含量:YD1~YD6样地均极显著(P<0.01)高于对照组,分别比CK增加72.1%、27.1%、58.2%、70.9%、62.1%、84.0%。土壤K含量:YD1、YD2、YD5样地均极显著(P<0.01)高于对照组,分别比CK增加51.6%、88.3%、68.5%;其余样地与CK不存在显著性差异,YD4比CK增加7.1%,YD3、YD6分别比CK减少8.6%、12.1%。C/N值:YD1样地比对照组极显著(P<0.01)减少54.1%。样地中的Na含量无明显差别。

表1 野生长叶榧及其伴生树生长区域的化学性质

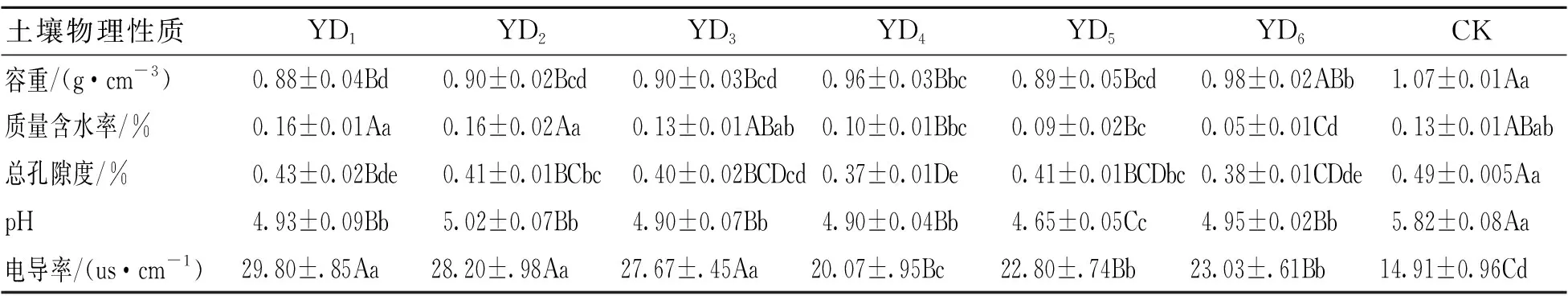

2.2 野生长叶榧与伴生树生长区土壤物理性质的差异

由表2可知,野生长叶榧土壤中pH值范围在4.65~5.02之间,呈酸性;电导率范围在20.07~29.80 μs·cm-1之间;容重范围在0.88~0.98 g·cm-3之间;总孔隙度范围在0.37%~0.43%之间;含水率范围在0.05%~0.16%之间。野生长叶榧生长区内的土壤容重、总孔隙度、pH值、电导率与对照组间均存在极显著差异(P<0.01),土壤质量含水率与对照组间无明显差别。与CK相比,YD1~YD6样地的土壤容重分别减少17.8%、15.9%、15.9%、10.3%、16.8%、8.4%,土壤总孔隙度分别减少12.2%、16.3%、18.3%、24.5%、16.3%、22.4%,pH值分别减少15.3%、13.7%、15.8%、15.8%、20.1%、14.9%,电导率分别增加99.9%、89.1%、85.7%、34.6%、52.9%、54.5%。

表2 野生长叶榧及其伴生树生长区域的物理性质

2.3 野生长叶榧与伴生树生长区土壤的酶活性差异

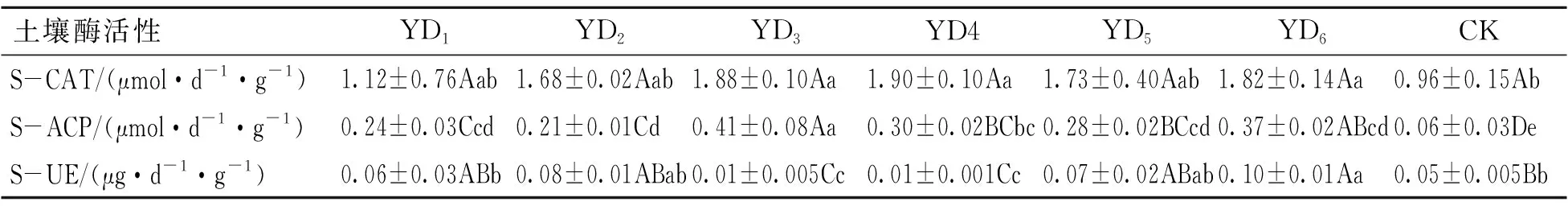

由表3可知,野生长叶榧土壤中S-CAT酶活性范围在1.12~1.90 μmol·d-1·g-1之间,S-ACP酶活性范围在0.21~0.41 μmol·d-1·g-1之间,S-UE酶活性范围在0.01~0.10 μg·d-1·g-1之间。野生长叶榧生长区土壤的S-CAT酶活性均高于对照组,其中YD3、YD4、YD6分别比CK显著(P<0.05)增加95.8%、97.9%、89.5%;YD1、YD2、YD5分别比CK增加16.7%、75.0%、80.2%。野生长叶榧生长区土壤S-ACP酶活性均极显著(P<0.01)高于对照组,YD1~YD6样地分别比CK增加300.0%、250.0%、583.3%、400.0%、366.7%、516.7%。野生长叶榧生长区土壤S-UE酶活性,YD1、YD2、YD5、YD6样地高于对照组,分别比CK增加20.0%、60.0%、40.0%、100%;YD3、YD4样地低于对照组,分别比CK减少80.0%、80.0%;其中YD3、YD4、YD6与CK之间存在极显著性差异(P<0.01)。

表3 野生长叶榧与伴生树生长区土壤的酶活性

3 讨论

土壤养分与土壤质地、有机质含量有关,直接影响土壤的质量[29]。P、K、N等元素在土壤中含量的高低与存在形式对植物生长具有重要意义[30]。土壤酶是土壤生化反应中一类具有高度催化作用的物质,是土壤进行物质交换与能量流动的动力[31]。其中,P元素可以提高植物的抗病、抗旱和抗寒能力[32],而Fe元素参与叶绿素的合成以及与植物体内氧化还原反应、电子的传递和植物呼吸作用需要有关[33],K元素可促进植物体内酶的活化、光合作用和光合产物的运输,有利于蛋白质的合成[34]。本研究结果表明,野生长叶榧生长区内土壤的C、N、P、Fe、Ca、Al、K元素的含量显著高于对照区,说明土壤中P、Fe、K含量较高的立地环境更有利于长叶榧生长。

野生长叶榧生长区内的土壤pH值、土壤的容重显著低于对照,说明长叶榧可能更适合生长在较酸、较黏重的土壤中。野生长叶榧生长区土壤电导率显著高于对照,说明其生长区域的土壤总盐量较高。

野生长叶榧生长区的土壤脲酶活性显著高于对照,证明其生长需要大量的土壤微生物和土壤有机质。土壤中有机磷的分解转化及其生物有效性好,土壤有机质含量高,土壤相对更偏酸性,造成野生长叶榧生长区土壤酸性磷酸酶活性高于对照。野生长叶榧生长区内土壤的过氧化氢酶活性显著高于对照,说明野生长叶榧生长区域内土壤的有机质和微生物含量高于对照组[35]。

4 结论

根据以上分析可以得出适合长叶榧生长的土壤条件为:①土壤中的C、N、P、Fe、Ca、AL、K含量高;②酸性土壤;③土壤中的有机质和微生物含量多。土壤肥力水平不仅取决于土壤养分和作物吸收能力,还受各因子协调作用的影响。长叶榧主产区土壤养分失衡现象较为严重,在施肥过程中采用"稳氮降磷控钾"等方式,以调节长叶榧林地土壤养分,满足长叶榧不同生长阶段的养分需求。生产上,应根据长叶榧林地土壤肥力的实际状况,采用测土配方施肥制定施肥结构和用量,建立合理有效的驯化方案,以满足实际生产需要,最终实现长叶榧产业的可持续发展。