新生研讨课:预先教育的有效路径

——以黑龙江大学俄语学院为例

孙秋花,刘 泉

(黑龙江大学,哈尔滨 150080)

引言

新生研讨课是引导新生平稳度过大学适应期、培养其独立思考与判断能力、提升其智力发展、帮助其确立发展目标的重要途径。该课程源于欧美高校,在多年的实践与发展过程中不断完善,为学生顺利完成从中学到大学的适应性过渡起到了重要作用。而国内高校的新生研讨课起步较晚,且由于课程结构松散、受重视程度不高、授课时长不足等原因导致新生难以从研讨课中获得有效方法和能力提升。黑龙江大学俄语学院坚持“五维一体”建设思路,通过建立较完备的评价方式,探索新生研讨课建设的新范式。

一、“五维一体”建设思路

黑龙江大学俄语学院明确“适应性+趣味性+学术性”的课程定位,以帮助学生适应大学生活与启发学生研究兴趣为目标,计划从教学团队、教学内容、教学方法、教学效果与考核方式五个维度开展新生研讨课建设工作。

1.教学团队合理

在新生研讨课建设过程中,“要重视优秀教师对新生成长的引导作用”[1]。俄语学院安排二级教授、副教授、主管教学、科研与学生工作的副院长、教研室主任、研究生秘书、辅导员组成教学团队,并根据其所擅长的领域分配课程。其中,“高等教育认知”由主管学生工作的副院长负责,“学科专业认知”由理论教研室主任负责,“国际化素养”由二级教授负责,“自我评价能力”由学院研究生秘书负责,“写作与沟通能力”由翻译教研室副教授负责,“跨学科教育”由教学副院长负责,“教学资源与使用”由实践教研室主任负责,“科学研究能力”由科研副院长负责,“个人发展规划”由辅导员负责。

2.教学内容充实

开课前,课程组通过线上会议进行研讨,决定从学习方法、专业兴趣和学科认知等方面不断充实教学内容。

(1)授人以渔。教师向学生介绍学习与能力提升的方法,并帮助其树立正确的观念。如,“教学资源与使用”课教师向学生分享校内外以及网络上的专业学习资源及其使用方法。“写作与沟通能力”课教师将课程与专业紧密结合,向学生传授写作与沟通技巧。“自我评价能力”课教师积极引导学生树立自信心的同时帮助其建立批判性思维,树立正确的自我认知。“个人发展规划”课教师帮助学生树立正确的就业观念,顺利度过迷茫期。

(2)内容落地。教师借助真实案例以实现授课内容“落地”,避免“假、大、空”,激发学生对专业知识的兴趣。如,“国际化素养”课教师借用国际时事与身边案例,使学生在聆听故事的过程中树立职业意识、培养家国情怀。“科学研究能力”课教师从实际需求出发,以学年论文与毕业论文写作、本科科研项目为例,向学生介绍本科阶段科研的意义与价值。

(3)叩响时代。在互联网时代,各学科紧密融合,学生必须具有关联跨学科知识的能力。“学科专业认知”和“跨学科教育”课教师从专业培养模式与学科融合方面向学生展示本科学习的可能性,鼓励学生积极接触其他学科,成为复合型人才。“高等教育认知”课教师紧扣时代脉搏,从宏观角度介绍我国高等教育的使命、任务与迫切需要,围绕“如何成为顺应时代发展的复合型人才”与学生展开讨论。

3.教学方法多元

新生研讨课采用线上线下讲授与课堂讨论相结合的方式,辅之以直观示例、实践参观等方法提高学生的积极性和参与度。

(1)课堂讨论。教师将课堂讨论融入教学,让学生对一些问题进行探究式的讨论和思考。如,“国际化素养”课教师以“俄语人的职业化发展方向”为题让学生就如何成为职业型而非仅是专业型人才进行讨论。再如“个人发展规划”课教师以“大学生就业应出于兴趣爱好还是社会需要”为题开展辩论赛,让学生各抒己见。

(2)直观实例。教师将当下大学生关注的热点话题融入教学内容。“自我评价能力”课教师以“内卷”为切入点,讨论目前大学生的学习氛围以及如何培养其学习能力与抗压能力。“写作与沟通能力”课教师以学院公众号中的新闻为例与学生共同讨论写作技巧。

(3)实践参观。“教学资源与使用”课教师利用校内外资源,带领学生参观图书馆、音乐厅,以更直观的方式让学生了解如何使用各项服务。同时,教师将思政元素融入实践教学过程中,让学生感悟党史、校史,切身感受身上肩负的使命与责任。

4.考核方式多样

“新生研讨课作为非传统式的课程,应以多样化定性评价为主,学习成效是标准”[2]。教师根据课程特点、授课实际情况与学生的接受程度等因素设置考核方式。考核形式多样,包括:出勤率、课堂讨论参与度、课堂表现、问卷答题质量等。重视并丰富考核方式能够倒逼学生关注新生研讨课,以发挥该课程的作用。此外,问卷调查这一评价方式不仅能达到考核目的,还能不断帮助教师完善课程内容、提高课程质量。

5.教学效果良好

课程以强大的教师队伍作为基础,任课教师不断优化课程内容,采用科学的教学方法,运用多样的考核方式,保证课程取得良好的教学效果。

二、共时与历时评价分析

课程组针对2021级新生设计了开课前与结课后两套问卷,并将2021级新生结课后与2020级学生结课后的问卷结果进行对比,形成共时和历时评价分析,以期通过先后对比不断提升课程与教学内容的合理性和科学性。

1.共时评价分析

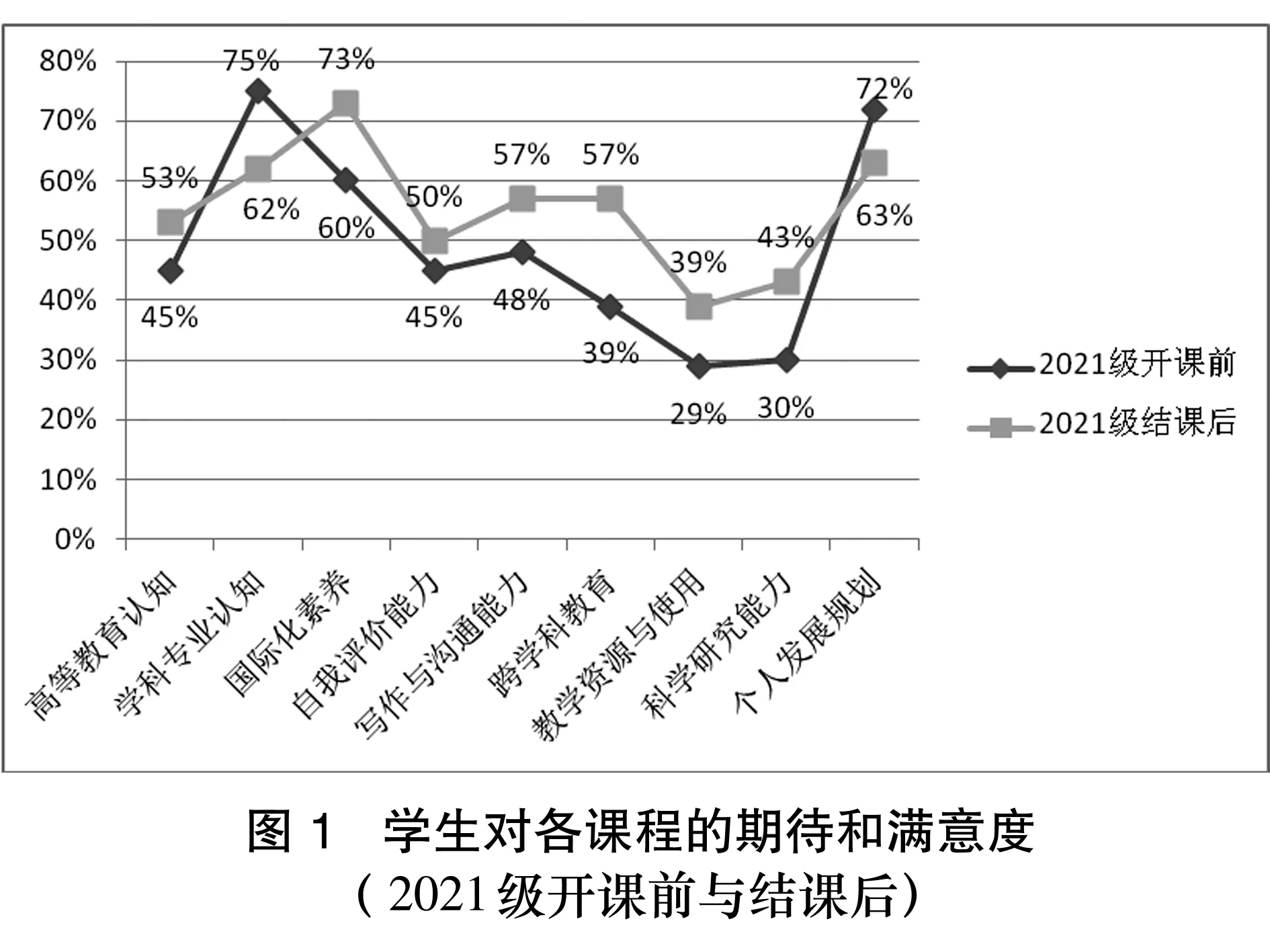

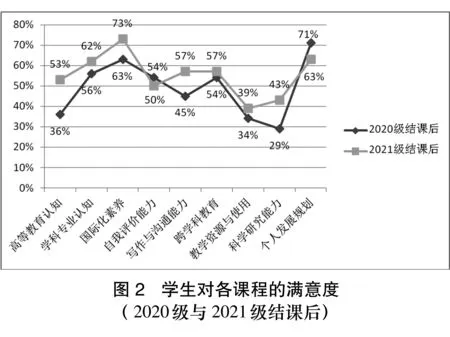

课程组对比了2021级学生开课前对各课程的期待程度与结课后的满意度(见图1)。通过学习新生研讨课,学生对七门课程的满意度均有所提升,提升程度从高到低依次是:“跨学科教育”(18%)、“国际化素养”(13%)、“科学研究能力”(13%)、“教学资源与使用”(10%)、“写作与沟通能力”(9%)、“高等教育认知”(8%)和“自我评价能力”(5%)。这些课程的满意度提升主要得益于丰富的教学内容和多元化的教学方法。教师根据学生反馈来调整讲授内容,采用多种方式提高课程趣味性和学生参与度,并引导学生深度思考。而“学科专业认知”和“个人发展规划”的满意度有所下降,分别下降13%和9%。一方面,这两门课涉及的专业概况和就业是新生最关注且较为陌生的话题,因此学生课前对这两门课程的期待非常高,分别为75%和72%,远高于对其他课程的期待值。而这两门课程的满意度下降后分别为62%和63%,依然高于多数其他课程。另一方面,教师对学生诉求了解不足。专业和就业所包含的话题很广,要准确把握多数学生关心的话题关键要建立完善的课程反馈机制,根据学生诉求不断完善教学内容。然而众口难调,想保持甚至超越如此之高的期待十分困难。

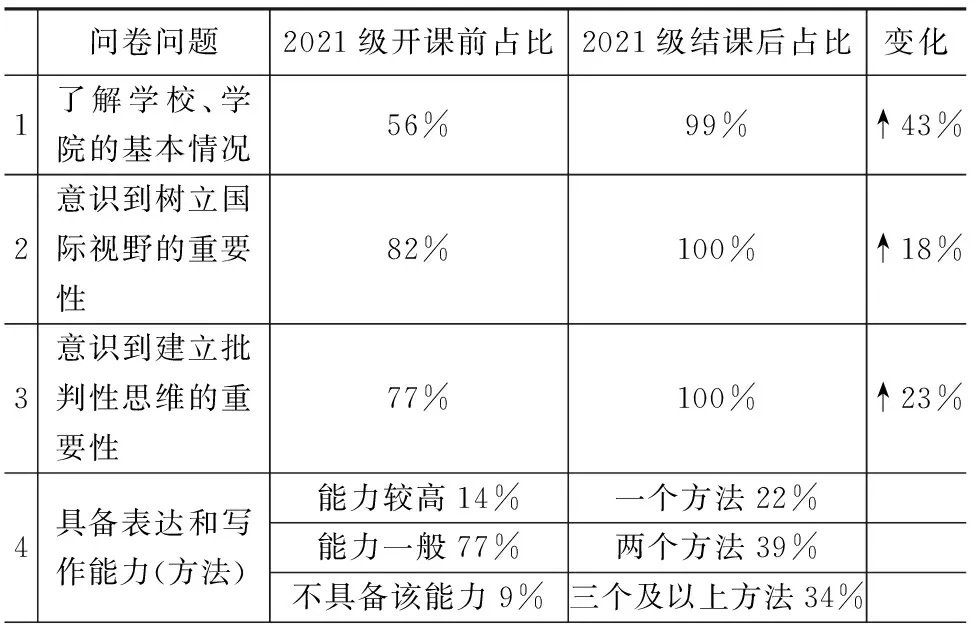

对比两次问卷结果(见表1)发现,新生研讨课在帮助学生培养思维方式、提高能力和获取学习渠道、接受新事物方面均起到积极作用。从总体上看,课前仅有56%的学生了解学校和学院的基本情况,而在结课后99%的学生对学校和学院在专业、就业和学生培养等方面有了更深的认识。在培养思维方式方面,重视树立国际视野的学生从82%上升至100%,重视批判性思维的学生从77%上升至100%。这两组数字不仅证明相关课程的教学效果良好,也从侧面反映出学生对课程和教师的满意度较高。此外,新生研讨课帮助不少学生掌握了提升能力的方法并获取了一定专业学习渠道。在表达和写作能力方面,77%的学生在开课前认为自己能力一般,另有9%的学生认为自己不具备该能力。而在结课后,掌握一个表达与写作方法的占22%,掌握两个方法的占39%,掌握三个及以上方法的占34%,即共95%的学生认为相关课程帮助其在一定程度上提升了表达与写作能力。在获取专业学习渠道方面,课前60%的学生完全不了解如何获取该渠道,而课后,66%的学生掌握了一至两个渠道,对于科研逐渐产生兴趣并愿意参与的学生占比从42%上升到66%,愿意尝试跨学科学习的学生从39%上升至66%。综上所述,新生研讨课达到了良好的教学效果,基本实现了教学目标。

然而,问卷结果也反映出了一些问题。表1显示,结课后计划就业的学生从5%提高到12%,计划读研的学生依然是88%。可见,相关课程在帮助学生树立正确就业观方面收效并不显著。另外,在开课前仅有42%的学生愿意在本科阶段尝试科研,而95%(学硕占36%,专硕占45%,出国读研占14%)的学生都将读研作为自己的就业去向,足见引导学生正确认识并接受科研十分重要。因而在新生研讨课中的科研导论部分切忌晦涩深奥,否则会使学生一开始便放弃了对科学研究的兴趣。

表1 问卷结果(2021级开课前与结课后)

续表

2.历时评价分析

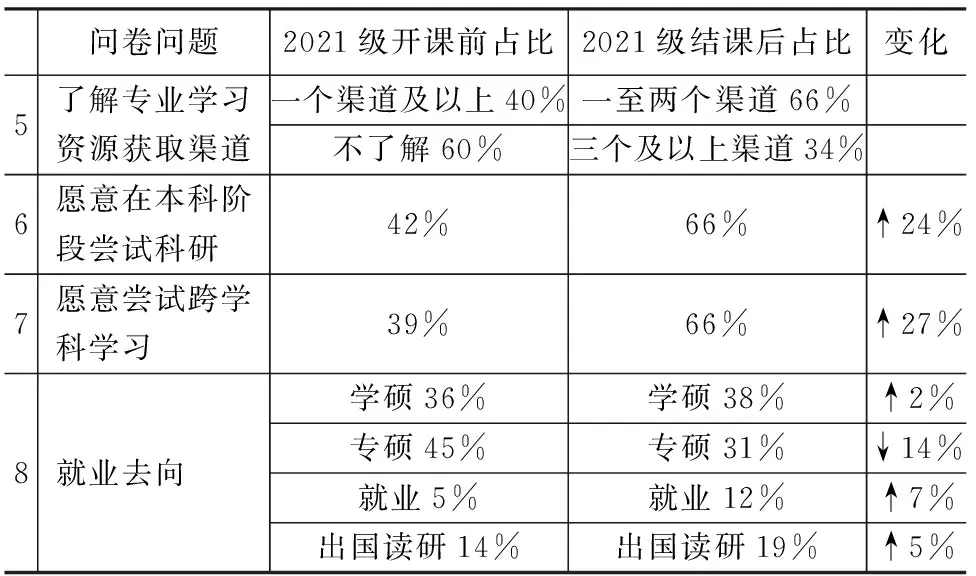

除共时对比外,课程组还针对2020级与2021级学生结课后的评价结果进行了历时对比(见图2)。其中,共有七门课程的满意度提升,从高到低依次是:“高等教育认知”(17%)、“科学研究能力”(14%)、“写作与沟通能力”(12%)、“国际化素养”(10%)、“学科专业认知”(6%)、“教学资源与使用”(5%)和“跨学科教育”(3%)。上述课程满意度提升原因有三:第一,课程组以2020年度课程开设经验为基础不断完善课程建设。第二,课程组在开课前多次就教学方法、课程内容、考核方式等进行预先沟通协调。第三,开课前通过对2021级新生开展调研,教师提前了解到学生的困惑和关注重点。上述三点使2021年新生研讨课授课效果总体超过前一年。而满意度下降的仅有“个人发展规划”和“自我评价能力”,分别下降了8%和4%,降幅不大。

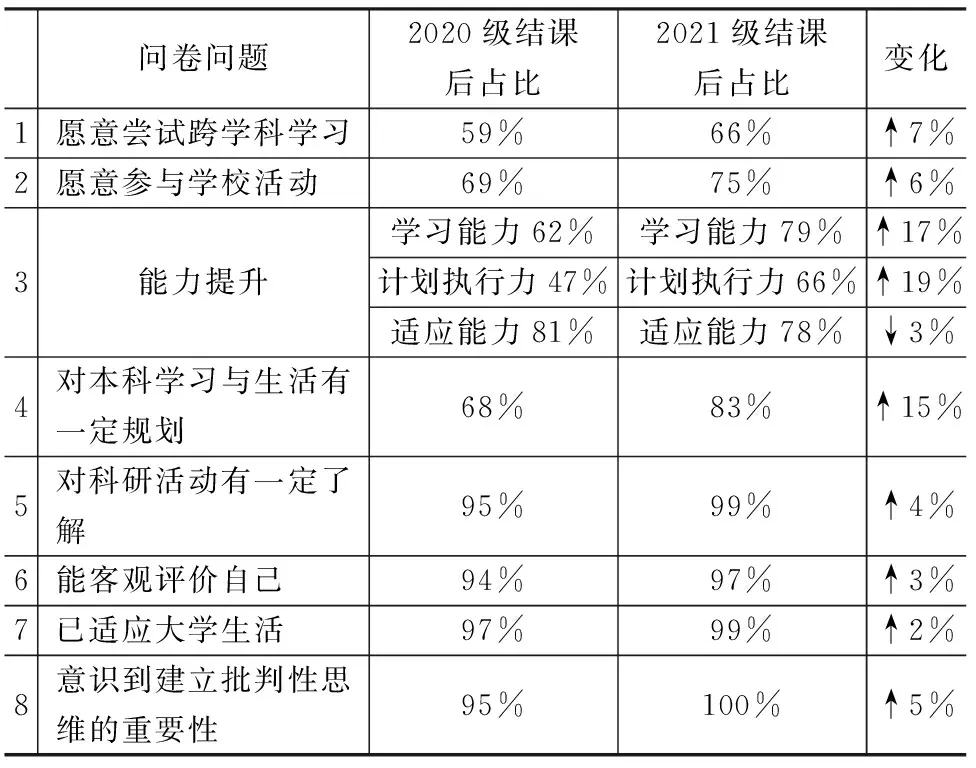

根据两次问卷结果(见表2),2021级新生研讨课的授课效果整体优于2020级。2021级学生对大学中的新事物包容度更高。有66%的学生愿意尝试跨学科学习,较前一年增长7%。还有75%的学生愿意参与学校举办的各项活动,增长6%。此外,更多学生通过学习新生研讨课有了明显的能力提升。2021级学生认为自身学习能力有所提升的占比为79%,较前一年增长17%,计划执行力有所提升的学生占比为66%,增长19%,适应能力提升的学生占比为78%,略有下降,降幅为3%。从总体上看,本课程使更多2021级学生的能力得以提升。有83%的2021级学生在课后对本科阶段的学习和生活有了初步规划,较前一年增长15%。综上,经过一年的课程完善,学生的积极性和参与度在更大程度上被调动,课程设置与内容的合理性平稳上升,授课效果更佳。

表2 问卷结果(2020级与2021级结课后)

此外,统计结果显示,一些数据在对2020级学生的调查中达到90%以上,而在对2021级学生的调查中依然保持增长。其中包括:对科研活动了解的学生数增长4%,对自身进行客观评价的学生数增长3%,适应大学生活的学生数增长2%,重视批判性思维的学生数增长5%。一方面,证明了2021年新生研讨课的授课效果超过2020年。另一方面,两次数据均达到了90%以上,说明两年间学院开设的新生研讨课都基本实现了教学目标。

三、问题思考

课程组借助调查问卷,根据学生的反馈,发现并总结问题以寻求解决方法:

(1)增强课程衔接的科学性。部分学生认为,各课程之间应加强对接,使授课内容更为连贯、避免重复。新生研讨课共九门课程,即便各科教师在开课前进行了讨论,但教学内容难免出现重复和断层。在教学过程中教师应不断细化授课内容,互相沟通,及时调整。

(2)避免信息滞后。在就业选择方面,工作多年的毕业生较教师更有优势,他们往往更了解专业的就业前景、知悉就业选择的利弊。因此可邀请往届各岗位就业生以多种形式分享就业心得体会,分析行业优缺点及发展前景,为新生提供就业参考。

(3)提高学生的课堂参与度。新生彼此间不熟悉,且在陌生环境中缺乏安全感,这导致其在课堂上羞于展示自己。教师可采用趣味游戏、小型知识竞赛、游览参观校园等方法促使新生间快速认识,并以此为前提增加课堂讨论及使用真实案例,从方式和内容两个方面提高课程趣味性与学生参与度。

(4)把握兴趣点与授课内容间的平衡。课前课程组围绕课程设置及内容、学生兴趣点等问题向新生发布调查问卷,教师根据问卷结果和课堂反馈,结合教学目标不断完善课程内容。

结语

高校进行新生研讨课建设应按照明确的课程定位确立课程目标,根据课程需要合理安排教学人员,根据学生需求和反馈不断完善教学内容,依照教学目标并结合授课情况调整教学方法,丰富考核方式,建立以问卷为手段的特色课程评价机制,从而不断完善课程内容设置,达到最佳教学效果。