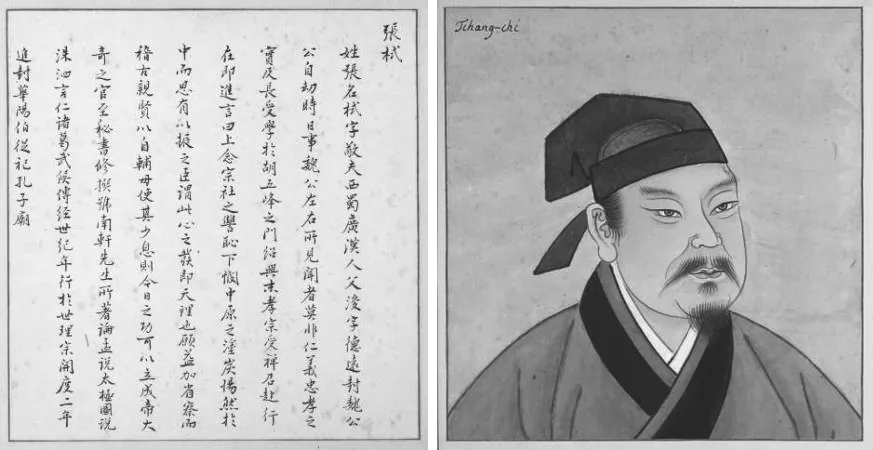

宫廷画家笔下的张栻

唐 林

摘 要:在中国文化史上,有关蜀人张栻的研究和文章可谓浩如烟海。然而,从图像学的角度,张栻的画像,包括面貌、特征、年代、写本、刻本等,在中国绘画艺术史中有着什么样的表现,则可以说还是一个无人涉足的学术空白。清代南薰殿所藏及与南薰殿绘画有关的四幅张栻的画像,是历代宫廷画家对张栻的相貌及气质的臆想或追摹。在过去几百年里,张栻的影响、身份、地位早已超越学术,通过中国绘画进入政治、宫廷和“配享”,其历史不但久远,而且影响深远。

关键词:张栻;宫廷画像;考略;追念

张栻(1133—1180),字敬夫,号南轩,学者称南轩先生,南宋汉州绵竹(今四川绵竹市)人,两朝丞相、抗金名将张浚[1]之子,曾官吏部侍郎、知州、秘阁修撰、荆湖北路转运副使等职。他创建了湖南长沙城南书院,主教岳麓书院,从学者达数千人,奠定了湖湘学派规模,为湖湘学派的一代宗师。蜀中学者从张栻受教后,返回蜀地,讲学于成都“两江之上”,促进了蜀学的发展。南宋孝宗淳熙七年(1180年),张栻迁右文殿修撰,提举武夷山冲祐观,其学自成一派,著有《南轩易说》《癸巳论语解》《南轩集》等。

张栻是南宋文化复兴领袖,道学(理学)宗主,蜀学和湘学的主要代表人物,湖湘文化创始人,南宋理宗淳祐初年(1241年)从祀孔庙,后与李宽、韩愈、李士真、周敦颐、朱熹、黄干同祀石鼓书院七贤祠,世称“石鼓七贤”。张栻做官为学及道德人品均是当时和后人的楷模,其思想对曾国藩、左宗棠、黄兴、毛泽东等产生深远影响。今湖南宁乡张南轩墓(含其父张浚墓)是全国重点文物保护单位。四川绵竹市城南1.5公里许原有南轩祠。这里是张浚父子居住过的地方,民国末年祠残破。1984年,新挂“宣公故里”匾额一通。1991年,当时的县政府拨款维修南轩楼,并在南轩故里召开了“全国首届张栻学术讨论会”。张栻是2020年四川省公布的10位第二批四川历史文化名人之一。[2]

张栻与朱熹、吕祖谦齐名,时称“东南三贤”。朱熹(1130—1200),字元晦,又字仲晦,号晦庵,晚称晦翁,中国南宋时期理学家、思想家、哲学家、教育家、诗人。朱熹是理学集大成者,闽学代表人物,被后世尊称为朱子,著有《朱子大全》《朱子集语象》等。吕祖谦(1137—1181),字伯恭,南宋理学家、文学家。他所创立的“婺学”,又称“金华学派”,首倡经世致用,是当时最具影响的学派,著有《东莱集》《历代制度详说》《东莱博议》等。

在中国历史上,为圣贤忠孝画像,以示表彰、纪念,以此教化世人,供后人景仰和膜拜,是一个优良传统。其影响越大,画像越多。比如孔子,作为我国古代伟大的思想家和教育家,儒家学派创始人,世界最著名的文化名人之一,他的画像可以说不仅出现在国内可能的任何地方,如孔庙、教科书、经典图书等,更出现在包括大英博物馆、纽约大都会博物馆、哈佛大学图书馆等国外最孚盛名之地。那么,作为与朱熹、吕祖谦齐名的理学大师的张栻,他的画像在官方的最权威的宫廷画家笔下是什么面貌呢?他的相貌有什么特征?这应该是张栻研究的一个重要内容。

这篇《宫廷画家笔下的张栻》所展示的画像,主要指藏于清代南薰殿及与南薰殿关系密切之处的张栻的画像。迄今为止,这类画像仅发现四幅,均为写实画像(与写意画像相反的画像)。仅从这一点即可知,在张栻去世后的各个朝代,张栻画像在官方(宫廷)画像序列中一直处于巅峰之列。

一、华阳伯张栻像

华阳伯张栻像(图一),见于故宫南薰殿旧藏的明代《至圣先贤像册》。《至圣先贤像册》,纸本,60页,120对幅,描绘孔子及其弟子和历代先贤先儒。图绘起自春秋末期孔子,终至元代许衡,即自春秋战国时代至元代共120位历代名儒的设色画冠服半身像,各像题签。每幅纵33.3厘米,横24.3厘米。此像册原为清宫安奉历代帝后贤臣图像的南薰殿旧藏,现藏于中国台北故宫博物院。

图一:华阳伯张栻像(台北故宫博物院藏)

在《至圣先贤像册》中,张栻排在第118位,图像右上角有“华阳伯张栻”行书题签。排在张栻前两位的是司马光(第116位)、朱熹(第117位),后两位是吕祖谦(第119位)、许衡(第120位)。

毋须怀疑,张栻前后四人均为宋元两代的了不起的人物。朱熹和吕祖谦上面已述。司马光(1019—1086),北宋政治家、史学家、文学家,进士及第,累迁龙图阁直学士,主持编纂《资治通鉴》,历仕四朝,政绩卓著。许衡(1209—1281),世称“鲁斋先生”,元代著名理学家、政治家,是我国元代一位百科全书式的通儒和学术大师。

《至圣先贤像》是为配享从祀孔庙(文庙)的先儒们而绘制的。从祀亦即“配享”,指古代宗庙祭祀中,常设的、次于主要祭祀对象但与其密切关联的祭祀对象。在中国历史上,为孔子及弟子绘画像始于东汉永平十五年(公元72年),明帝刘庄东巡路过孔子故乡曲阜,祭祀孔子及七十二弟子。这是孔门七十二弟子从祀于孔庙之始。东汉光和二年(公元179年)始立洪都门学,学内画孔子及七十二弟子像。不过,以先儒配享孔子的历史时间要晚得多,是从唐贞观六年(公元632年)才开始的。当时,唐太宗诏国学罢周公祀,以孔子为先圣,颜子为先师配享孔子,并诏天下州县立庙享祀。只是随着朝代的变换,各个朝代的从祀人数略有变化。据考证,从祀孔子人数最多是在民国8年(1919年),共172人。[3]张栻是在南宋景定二年(1261年)由朝廷确定从祀孔庙的。

此画像原图为许多书籍刊用,如《四川通史》[4]、《中国历代人物图像集》[5]等,是今天书籍报刊引用最多的两幅画像之一,另一幅是明代《历代圣贤名人像册》的《宋右文殿修撰张栻》。

除了张栻,四川地区从古至今仅有扬雄和魏了翁两人进入过从祀之列。

扬雄(公元前53—公元18),汉代蜀郡郫县(今四川成都郫都区)人,历代京都大赋之祖,是迄今为止在历史上影响最大的四川思想家,被后人尊称为西道孔子、汉代孔子。他是于北宋元丰七年(1084年)列入从祀的,号为成(城)都伯扬雄。当时配享从祀于孔庙的贤儒是107人。遗憾的是,在明洪武二十九年(1396年),扬雄因曾担任篡夺汉朝政权建立新朝而名声不佳的王莽的大夫,而被认为“背弃汉恩臣事新室”,被明代朝廷移除从祀名单,并且以后再也没有进入从祀孔庙之列。由于这个原因,在清代顾沅编撰的《圣庙祀典图考》中没有扬雄的画像。

魏了翁(1178—1237),邛州蒲江(今四川蒲江县)人,南宋一代名臣,是宋代继朱熹之后的著名理学家,也是成都地区继汉代扬雄之后又一位大思想家,在中国学术史和四川文化史上占有重要地位。他是于清代雍正二年(1724年)增入从祀孔庙之列的。

在古代,对于一位中国圣贤,配享从祀孔庙是一件光宗耀祖的大事。

二、宋右文殿修撰张栻像

宋右文殿修撰张栻像(图二)见于南薰殿旧藏明代《历代圣贤名人像册》。《历代圣贤名人像册》,纸本,45对幅,22页,描绘有从周公(中国商末周初儒学奠基人)至金代学士赵秉文(1159—1232)共历代圣贤名人44人,设色画冠服半身像,各像题签。每幅纵42.6厘米,横34.6厘米。其原藏中国历史博物馆(2003年该馆与中国革命博物馆合并为中国国家博物馆),现藏中国国家博物馆。

在《历代圣贤名人像册》中,张栻排在第39位。图像右上角有“宋右文殿修撰张栻”的行书题签。排在张栻前两位的是黄庭坚(第37位),秦观(第38位),后两位的是周必大(第40位)、黄干(第42位)。黄庭坚(1045—1105),世称“黄山谷”,北宋诗人,与张耒、晁补之、秦观均游学苏轼门下,天下称为“苏门四学士”;论书法,与苏轼、米芾、蔡襄等齐名,合称“宋四家”。秦观(1049—1100),官至太学博士,国史馆编修,北宋中后期著名词人,与黄庭坚、张耒、晁补之合称“苏门四学士”,被尊为婉约派一代词宗。周必大(1126—1204),历任参知政事、右丞相、左丞相等,南宋政治家、文学家,与陆游、范成大、杨万里等交谊深厚,工文词,为南宋文坛盟主。黄干(1152—1221),号勉斋,朱熹的学生、女婿,我国南宋时代著名的朱子学家,“潭阳七贤”之一,是朱熹殁后朱熹门人的领袖。

图二:宋右文殿修撰张栻像(中国国家博物馆藏)

此画像原图为许多书籍刊用,如《千年学府湖南大学史话》[6]、《中国历代名人画像谱》[7]、《至盛岳麓》[8]等,是今天书籍报刊等引用最多的两幅画像之一,另一幅是明代《至圣先贤像册》的《华阳伯张栻》。

在该像册中,除了张栻,有关四川的人物还有严君平(第9位)、扬雄(第10位)、诸葛亮(第13位)、陈抟(第21位)、陈尧叟(第23位)、苏洵(第31位)、苏辙(第36位)。不知什么原因,此像册绘宋代圣贤名人独详,而唐代却没有一人列入;甚至有宋一代,居然没有风头最盛的苏轼,却有他的父亲苏洵和他的弟弟苏辙。[9]

三、张栻像

张栻像(图三)见于南薰殿旧藏《历代圣贤像册》(应亦称《历代圣贤半身像册》)。《像册》为纸本,31对幅,每幅纵1尺3寸5分,横1尺2分,设色画冠服半身像,各像题识。其描绘从原始象形文字的创造者仓颉至元代许衡共62位圣贤,现藏于台北故宫博物院。

图三:张栻像(台北故宫博物院藏)

在《历代圣贤像册》中,张栻排在第57位,排在张栻前两位的是岳飞(第55位)、朱熹(第56位),后两位是吕祖谦(第58位)、蔡元定(第59位)。岳飞(1103—1142),南宋时期抗金名将、军事家、战略家、民族英雄、书法家、诗人,位列南宋“中兴四将”之首。蔡元定(1135—1198),学者称“西山先生”,朱熹理学的主要创建者之一,被誉为“朱门领袖”“闽学干城”。

《张栻像》右上角有行书像传:

张南轩名栻,字敬夫。自幼侍父浚,绍兴中拜相,兖州陕州宣抚,忠贯日月,孝通神明,勋国恩民,威震四夷,功垂永世。述《四德铭》,镵之于石。栻皆亲览,其所见闻,莫非仁义忠孝之实。及长,学义利之辨。官至秘阁修撰。号南轩先生。[10]

在《历代圣贤像册》中与四川相关的人物有扬雄(第16位,前一位是司马迁,后一位是严子陵)、李白(第36位,前一位是郭子仪,后一位是杜甫)、杜甫(第37位,前一位是李白,后一位韩愈)、苏轼(第47位,前一位是司马光,后一位是黄庭坚)。

四、张栻像

张栻像(图四)见于清代彩绘本《历代帝王圣贤名臣大儒遗像》(Portraits de Chinois celebres)册页,手绘本。该册共包含百余位古代人物遗像,并附人物说明介绍。这套书面世的只有第一册和第三册,人物画仅有70幅,从伏羲、炎帝、黄帝起至元世祖忽必烈、许衡、明太祖朱元璋止。其前为像传,后为画像,现藏于法国国家图书馆。

专家认为,该《遗像》册页绘制于清康熙二十四年(1685年),册页的图像大多与清宫廷南薰殿图像中的册页有某种关联,故列入此文介绍。

在《历代帝王圣贤名臣大儒遗像》册页中,张栻排在第61位,排在张栻前两位的是朱熹(第59位)、蔡沈(第60位),后两位是南宋孝宗皇帝(第62位)、吕祖谦(第63位)。蔡沈(1167—1230),号九峰,南宋学者,蔡元定次子,创九峰学派,其著作《书集传》是宋代《尚书》经学的代表作。南宋孝宗皇帝即宋孝宗赵昚(shèn,1127—1194),宋朝第十一位皇帝,南宋第二位皇帝,主要成就是发动隆兴北伐,开创乾淳之治(指宋孝宗在位期间出现的太平盛世)。

张栻像传文字:

张栻,姓张,名栻,字敬夫,西蜀广汉人。父浚,字德远,封魏公。公自幼时日事魏公左右,所见闻者,莫非仁义忠孝之实。及长,受学于胡五峰之门。绍兴末,孝宗受禅,如召赴行在,即进言曰:“上念宗社之雠耻,下悯中原之涂炭,惕然于中而思有以振之。臣谓此心之发,即天理也。愿益加省察,而稽古亲贤以自辅,毋使其少息,则今日之功可以立成。”帝大奇之。官至秘书修撰,号南轩先生。所著《论语》《孟子说》《太极图说》《洙泗言仁》《诸葛武侯传》《经世纪年》,行于世。理宗开庆二年(按:据《宋史·理宗本纪》应为景定二年),追封华阳伯,从祀孔子庙。[11]

在此册页中,还有两位四川人,一是扬雄,一是苏轼。扬雄排在第36位,其前两位是苏武、班昭,后两位是汉光武帝、宋太祖。苏轼排在第52位,其前两位是程颐、司马光,后两位是张载、周敦颐。

图四:张栻像(法国国家图书馆藏)

由于《历代帝王圣贤名臣大儒遗像》册页藏于法国图书馆,中国国内目前对册页中的画像基本没有研究,仅有一些文字介绍,大多语焉不详,如画幅尺寸等就没有介绍。不过,这个册页的某些画像倒是为国内的许多书籍所引用,比如沙爽《做人做官苏东坡》引用其《苏轼像》,乔继堂主编《正说历朝八十帝》引用其《宋钦宗赵桓像》,石岗《中国历史名人故事集·上古卷》引用其《周公像》,等等。这表明法国国家图书馆的这个册页是学者们研究中国历代帝王圣贤名臣画像的重要史料及来源。

从题首可知,该册页人物说明的书法由清代常岫书写,但没有说明画像是由清代的哪一位画家所绘。据《台州历代书画篆刻家传略》:常岫(僧,?—1689),字苍林,号懦翁,又称松阿樵者,黄岩人,生于京师,15岁剃发于太平佛寺,为法华老人之孙。他少习经史,常为人手书尺牍,词足意达,颇受赞誉。其诗高简冲淡,著有《寒涛阁集》。

至于为什么说这些画像是“遗像”,可能仅是一种表述而已,因为此册页画像实际上与南薰殿旧藏的各位帝王圣贤名臣画像并无大的差别。

五、关于南薰殿图像

由于以上所述四种画像(像册、册页)均涉及清代宫廷的南薰殿图像,故有必要对南薰殿图像作一些介绍。

明代朱元璋等人驱逐蒙古统治者后,原属元代宫廷收藏的一批宋、元帝后像就成了明代宫廷的藏品,当时合藏于明代宫中的一个名叫“古今通籍库”的藏书处。明代,宫廷召集了一批画家,在绘制本朝帝后像的同时,又制作了一大批前朝名臣、圣贤、帝后画像挂轴与册页,置于文华、武英两殿。入清之后,所有这些画像理所当然都成为战利品,成为清朝宫廷的收藏品。清乾隆年间,乾隆皇帝在检阅内务府库时发现这批画像几十年来无人问津,“尘封蛀蚀,不无侵损”,于是命令将这批画像重新统一装裱,并命人详定次序,竣工后进呈御览。再后,他又令人将所有这些画像改藏于修葺一新的南薰殿中。南薰殿始建于明代,是位于武英殿西南的一所独立院落,是明朝遇册封大典时重要的礼仪之地。这批画像改贮南薰殿后,该殿便成为专门保存历代帝王后妃、圣贤名臣肖像的宫殿。为此,乾隆帝还作《南薰殿奉藏图像记》,刊刻于石,立于殿前。所以,这批画像又被研究者称为南薰殿图像。1949年,大部分南薰殿图像被运至中国台湾省,收藏在台北故宫博物院,剩余部分则分散藏在故宫博物院和中国国家博物馆。

清代,根据南薰殿收藏的肖像,学者胡敬据此写出《南薰殿图像考》一书,收录总计大小凡五百八十三像,俱详考其绢纸尺度及所画之冠服,至为广博。胡敬(1769—1845),字以庄,嘉庆十年(1805年)进士,授翰林院编修,历充武英殿、文颖馆纂修官,累迁翰林院侍讲学士,曾参与编《全唐文》《石渠宝笈三编》等。[12]今天,人们要研究中国历代宫廷所藏人物肖像,胡敬的《南薰殿图像考》是必须参考的重要文献。

据考证,在南薰殿画像中除了伏羲、唐尧、夏禹、商汤和周武王等5幅画像有明确的作者——是宋代大画家马麟[13]——外,其他500余帧画像均未标明作者。[14]但它们无疑是当时的宫廷画家所绘,并且由于绘画对象是尊贵的帝王名臣,所以,这些画家一定是宫廷画院的顶尖高手。

可以说,被称为“清殿藏本”的南薰殿旧藏是代表当时“政府标准”的历代明君贤臣像。一般画家是不可能有资格为宫廷绘制帝王名臣肖像的,更别说民间画家了。

六、结论

历朝历代,帝王名臣像从来都是宫廷画家肖像创作的主要题材。这些图像或凭想象,或摹前人,程式化因素较浓,缺乏个性,但都突出高大魁伟的体态和威严英武的气宇,正如乾隆皇帝在他亲写的《南薰殿奉藏图像记》中所说的“以示帝统相承,道脉斯在”。这些画像令人肃然起敬,确实起到了供瞻仰、缅怀、奉祀的功能。张栻画像即可为一例。在上述4幅张栻画像里,张栻均是一派儒生之气,面容和蔼又严肃,双眸闪亮,可以说是仪表堂堂,风姿挺拔。这应该就是后世画家臆想中的张栻相貌。

古代的人物画像,画家们主张以形写神、形神兼备,在人物形象的刻画上,似乎并不十分注重表现人物的外貌特征,而是深入揭示人物的精神气质。这也是为什么南薰殿所藏圣贤名臣肖像虽多为后人臆想或追摹而成,但依然神韵盎然,不失为精品的关键所在。让后人在看到这些圣贤名臣相貌的同时,追念其睿智俊逸之心也油然而生,其目的也就达到了。

据笔者所查,本文应该是有关张栻画像的第一篇文章。由于敝人学识有限,掌握文献又不足,故文中肯定多有错讹之处,敬请方家批评指正,不胜感激。本文且当抛砖引玉吧!

注释:

[1]张浚:(1097—1164),字德远,世称紫岩先生,汉州绵竹(今四川绵竹市)人,徽宗时进士,历任知枢密院事、川陕宣抚处置使、宰相,封魏国公,著有《紫岩易传》十卷等,是宋代巴蜀学术的代表人物之一。他还是南宋中兴名相、抗金统帅。

[2]据《张栻年表》,张栻并不出生于父亲张浚的故乡四川绵竹,而是出生于阆州(今四川南充阆中)。他5岁(一说4岁,一说6岁)出川随父亲在湖南、广东等地居住,至绍兴二十六年(1156年)24岁时,因为祖母计太夫人逝世,才随父亲张浚护丧守孝于四川绵竹。这是他一生中唯一一次回到故里,从此没再回过蜀地。

[3]宫衍兴、王政玉编著《孔庙诸神考 孔庙塑像资料编》之《孔庙配享从祀位次沿革》,山东友谊出版社1994年版。

[4]贾大泉、陈世松主编《四川通史》卷四《五代两宋》,四川人民出版社2010年版,第438页。

[5]华人德主编《中国历代人物图像集》上,上海古籍出版社2004年版,第868页。

[6]邓洪波等:《我的大学我的家——千年学府湖南大学史话》(修订版),湖南大学出版社2017年版,第172页。

[7]中国历史博物馆保管部编《中国历代名人画像谱》,海峡文艺出版社2003年版,第27页。

[8]一方编著《至盛岳麓》,中国档案出版社2006年版,第34页。

[9]胡敬:《中国艺术文献丛刊:胡氏书画考三种》之《南薰殿画像考》,浙江人民美术出版社2015年版,第98页。

[10](明)《历代君臣图像》卷下,周进隆成化二十三年序,日本庆安年间(1648—1651年)刻本。

[11](清)常岫《历代帝王圣贤名臣大儒遗像》,康熙二十四年手绘本。

[12]方建新、徐永明、童正伦编《浙江文献要目》,浙江古籍出版社2016年版,第261页。

[13]马麟(生卒年不详),南宋画家,马世荣之孙,马远之子,宁宗嘉泰间(1201—1204年)宫廷画家,颇得宁宗赵扩、恭圣皇后杨氏称赏。

[14]邵晓峰:《中国宋代家具》,东南大学出版社2010年版,第130页