黄河与中华文明的形成

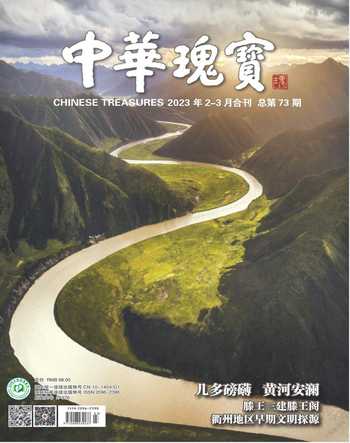

黄河从青海巴颜喀拉山的卡日曲河谷发源,汇涓涓细流,集条条河水,成滚滚波涛,奔腾咆哮,气势磅礴,沿途跨越青藏高原、内蒙古高原、黄土高原、华北平原四大地貌单元,流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东九个省区,最终流入大海。

河流是人类文明诞生的温床,黄河是一条自然的河流,更是文化的河流,它孕育了中华文明,是中华民族的母亲河。考察黄河与中华文明的关系,要从文化生成的角度了解黄河流域的生态地理环境,追溯中华文明植根的土壤,构建中华文明的谱系脉络,从而进一步挖掘黄河文明蕴含的伟大民族精神,谱写新时代中华文明宏伟篇章。

地理生态

自然地理环境,是气候、地貌、水文、土壤、植被与动物界有机组合的自然综合体,它是人类生存的基础,是文明产生的自然前提。打开中国地图,可以看到黄河像一条长带,曲折萦回,飘荡在中国的北方大地。

黄河流域按照地势的高低呈现为三级阶梯。第一级阶梯是青藏高原,位于世界屋脊,平均海拔在4000米以上。第二级阶梯包括河套平原、鄂尔多斯平原、黄土高原和盆地,东界直达太行山,海拔1000—2000米。第三級阶梯为黄河下游冲积平原,由太行山系以东直至滨海,海拔在1000米以下。

按照流域划分,黄河干流可分为上游、中游、下游三个河段。上游从黄河源头到内蒙古托克托县的河口镇,沿途经过积石峡、龙羊峡、青铜峡等峡谷,银川平原、河套平原镶嵌其上,河道长3472千米。中游从河口镇到河南郑州桃花峪,途经山陕峡谷,水深流急,沿途有无定河、渭河、汾河、伊河、洛河等支流流入,有娘娘滩、太子滩、莲花辿、乾坤湾、壶口瀑布、禹门口、三门峡等奇异壮美的自然与人文景观,流程1122千米。下游从桃花峪到山东东营,流入渤海,长约870千米,河流穿越平原地带,河道宽阔平坦,河床泥沙淤积,全靠堤防挡水,形成了世所罕见的地上悬河。黄河在尾闾段左右摇摆、冲击淤垫,形成典型的黄河三角洲地貌。

从自然条件看,黄河流域大部分地区处在温带,光照时间长,多晴朗天气,光照时间和强度有利于作物生长。黄河流域的地质经过中生代的燕山运动和新生代的喜马拉雅运动,到了第四纪,大风从西北的戈壁沙漠吹来飘尘,裹挟着厚重的黄土,逐渐沉积而形成黄土高原。黄土高原的黄土被雨水、河流侵蚀后重新沉积,形成了黄河中下游广阔的冲积平原和无数个华北地台。适宜的气候、肥厚的土壤,有利于农作物的生长,为黄河中游农耕文明的形成奠定了基础。

文明初曙

黄河流域很早就有人类活动的踪迹,其生计方式经历漫长的采集渔猎生活之后,逐步转为定居式的农业生产。在被考古学家和人类学家称为旧石器时代的原始社会早期,人类处于母系氏族社会,以渔猎采集为特征,以打制石器为标志,揭开了人类生活的第一页。黄河流域考古发现的人类化石有距今约180万年的山西芮城西侯度猿人、距今约115万—65万年的陕西蓝田猿人、距今约20万年的陕西渭南大荔人、距今约20万—15万年的山西襄汾丁村人,还有距今约5万—3.7万年的黄河河套地区的河套人。

经历了漫长的旧石器时代,黄河先民进入了以定居半定居农业生产为特征、以制作陶器为标志的新石器时代,考古发现有公元前5400—公元前5100年的河北武安磁山文化、公元前5000—公元前3000年的仰韶文化、公元前2500—公元前1900年的山西襄汾陶寺遗址。黄河流域的氏族部落由母系氏族公社进入父系氏族公社,生产方式以农业为主、捕猎为辅,畜牧业也比较发达,石磨盘、石磨棒大量出现,陶器更加精细,聚落规模更大。农业文明的曙光照临着黄河流域,勤劳智慧的中华儿女定居在黄土地上,以生存为根基,以物的生产和种的繁衍两大生产为重心,建构起以农业文明为基型的多层次、多维度的时空交错的中华文明谱系网络。

农耕文化

中国是一个农业大国,“以农为本”是中华文明的特色。远在七八千年前的黄河流域就开始了作物种植。河北磁山文化发现了储藏粮食的窖穴,有相当多的粮食堆积,说明比较成熟、初具规模的粟作农业开始形成。粟,也称谷子,加工之后的粮食即小米,是黄河流域最古老的作物品种。神农尝百草的神话是黄河先民从诸多植物中反复筛选,经过无数次试验挑选出五谷的繁难历程的象征性映现,后稷教民稼穑的神话则是周部族祖先筚路蓝缕、开启农耕生产的真实的历史记忆。

黄河流域温暖湿润的地理环境,为野生动物的生存提供了天然的场域,山西丁村遗址发现了犀牛、野马、野驴、原始牛等草原动物骨骼,黄河先民在长期的狩猎捕获生活中了解了动物的习性,开始饲养驯化动物,最早使牛成为农业生产的畜力使役,犁耕成为农业生产的重要特征。陕北、河南南阳汉画像“牛耕图”中的农夫,一手扬鞭,一手扶犁,留下了辛勤耕作的剪影;明代新绛稷益庙壁画展示了民众祭祀农业神的神圣壮观的场面;山西稷山稷王庙献殿前檐栏板上的农事木雕图,刻画了犁地、播种、碾场、收获等劳动场景。

在数千年的农业生产实践中,黄河儿女创造了土地连作、多熟种植、精耕细作等技术体系,发明了挖渠引泉的水利文化,黄河流域的农书如汉代氾胜之《氾胜之书》、北魏贾思勰《齐民要术》、元代王祯《王祯农书》、明代徐光启《农政全书》等,系统总结了中国古代的农学思想。

文明构架

正是农业文化的定型,推动了中华文明的形成,主要体现在物质文化、制度文化、精神文化三个系统。物质文化,包括自然界原有的高山、大漠、平原、河流等自然景观和打上人类劳动创造印记的、叠加了文化特质而构成的文化景观。制度文化,是人类适应自身生存、社会发展的需要而创制出来的组织原则和规范体系,依照社会构成的层次包括家族组织、村社组织、行业组织等内容。精神文化,是人类在社会实践活动中创造的精神财富的总称,主要包括文化心理和思想体系两个方面,具体形态有宗教信仰、风俗习惯、文化艺术等。

黄河流域的中华文明与尼罗河流域的古埃及文明、底格里斯河和幼发拉底河流域的古巴比伦文明、恒河流域的古印度文明并称为“世界四大文明”。与其他三大文明相比,黄河流域的人民不仅有务实、奋进、开拓的精神,而且乐观积极、包容宽厚,这正是黄河文明源远流长、从未中断、具有强大生命力的原因所在。中国历史上,以黄河流域为轴心,经历了无数次民族迁徙,达成中华民族的大融合、大团结。通过丝绸之路、河西走廊,加强与域外文化、经济的交流,造就了中国文化的大格局、大气象。

谱系脉络

依循黄河文明形成发展的内部逻辑和聚散关系,可以从中梳理出其蕴涵的结构脉络。

一是自然景观线。例如:黄河上游的刘家峡恐龙国家地质公园、和政古生物化石国家地质公园、孟达国家级自然保护区;黄河中游山陕峡谷中保德与府谷段的天桥峡谷,山西临县、陕西佳县黄河段的天然崖壁浮雕,以及壶口瀑布;等等。

二是人文景观线。包括河流渡口、人工建筑、宝塔寺庙等。渡口如甘肃境内的青石津渡口、临津古渡,山西境内的蒲津渡、碛口古渡口,它们并称为“黄河四大渡口”,是重要的旅游资源。人工建筑如黄河上游甘肃兰州滨河路中段白塔山下的黄河铁桥、八盘峡水电站、大峽水电站、山西万家寨水利枢纽工程,等等。宝塔以陕西延安宝塔、陕西西安大雁塔、山西洪洞飞虹塔、山西永济莺莺塔、河南开封铁塔最为著名。寺庙建筑以黄河中游的陕西佳县白云观、山西临县黑龙庙、陕西韩城大禹庙、山西解州关帝庙、河南济源嘉应观为代表。

三是历史遗迹线。主要指遗址、墓葬、岩画、墓室壁画等人类活动留下的痕迹。遗址主要有:以陕西蓝田人、大荔人,山西丁村人、许家窑人为代表的旧石器时代遗址;以陕西西安半坡遗址为代表的仰韶文化,以及黄河下游的大汶口文化、龙山文化等新石器时代遗址。陵墓有黄帝陵、炎帝陵、尧陵、舜陵,以及历代封建帝王陵墓。岩画则有甘肃黄河岩画、内蒙古阴山岩画、宁夏黄羊湾岩画、山西吉县柿子滩岩画等。墓室壁画主要分布在甘肃嘉峪关,陕北榆林、米脂、绥德,山西离石等地。

四是大院村落线。黄河流域古村落大都依山面水、向阳而建,体现了人与自然的融合。按照地理形态特征来划分,有密集型和分散型两大类。前者可分为棋盘式、长龙式、杂散密集式;后者包括山塬型、关隘型、屯垦型、移民型等。沿黄河九省都有多个国家级古村落和历史文化名村。甘肃庆阳地窨院、山西平陆地窨院、河南三门峡陕州地坑院,以及陕北、晋西依山而建、排列整齐的土窑洞成为黄河流域的民居奇观,至今仍然是理想的栖息居所。

五是宗教信仰线。黄河流域既保留着古老的原始宗教,又有儒释道三教,还有丰富驳杂、地域特色鲜明的民间信仰活动。大量的宗教遗迹传承着教义、教规及特殊的意蕴,如山西五台山佛教圣地、大同云冈石窟及河南龙门石窟等。黄河两岸随处可见的河神庙、白龙庙、黑龙庙,都伴随着各具地域特色的民俗活动。

六是文化艺术线。包括民间音乐、民间戏曲、民间舞蹈、民间美术、民间工艺等。这些非物质文化遗产大都以四级名录的形式被列入国家非物质文化遗产保护体系,为黄河流域各地民众提供了持续的地方认同感,使他们增强了文化自信心。

黄河是中华文明的发源地,黄河儿女在创造中华文明的历程中培育凝练出中华民族的伟大精神。在实现中华民族伟大复兴、建设中国式现代化的征程上,民族精神作为强盛基因和内源性动力,必将鼓舞中华儿女破浪向前,再创辉煌。

段友文,山西大学文学院二级教授、博士生导师。