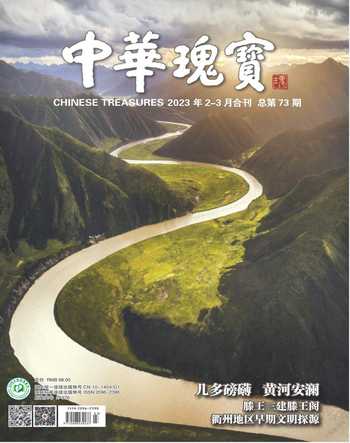

生生不息 大河风情

王亚中

黄河流域不仅有古老的文明、厚重的历史和优美的自然风光,更有着灿烂、丰富的民俗和悠远的民间艺术。这些文化因子随黄河水奔腾不息,共同孕育了中华文明的精彩华章,而民俗艺术始终是黄河最丰富、最亮丽的文化底色。

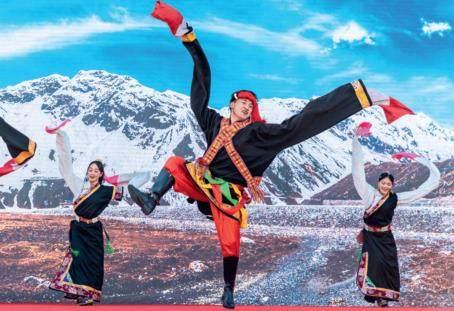

在内蒙古大青山下、黄河岸边,有一座“青色的城”,这就是有2300年建城史的历史文化名城呼和浩特。2022年9月6日,为了保护好、传承好、弘扬好黄河文化,共同讲好黄河故事,延续历史文脉,来自黄河沿线9省区的非遗传承人齐聚位于呼和浩特的内蒙古自治区展览馆,“中华颂—2022年黄河非遗大展”在此拉开帷幕,包括“大河之魂”黄河非遗展览、“大河之韵”黄河非遗展演、“大河之约”黄河非遗社教活动等内容。戏曲、武术、剪纸、刺绣、手工制作、民间乐器等200多个非遗项目轮番上演,构成一曲雄壮的“大河之韵”交响曲。这些非遗项目基本涵盖了黄河流域的民俗文化和民间艺术,展现出独特且丰富多彩的文化内涵。

铿锵婉转大河风

黄河流域民俗艺术具有多样性和独特性的特征,其中表演艺术一直是最具观赏性和传承性的艺术形式之一。黄河流域各个省区几乎都有代表性的表演项目,包括传统音乐、舞蹈、曲艺、戏曲等表演艺术类别:音乐类如青海花儿、甘肃古琴、内蒙古呼麦和长调;舞蹈类如陕北秧歌和安塞腰鼓;曲艺类如宁夏小曲、陕北说书和山东花鼓;戏曲类如四川川剧、山西晋剧、河南豫剧等。这些表演形式或高亢激昂,或低回婉转,或气势磅礴,或柔美灵动,风格多变,各具特色。

“花儿”是流行于黄河中上游青海、甘肃、宁夏、陕西等省区的一种民歌表演形式,因在青海最为盛行,通常被称為“青海花儿”。青海花儿在汉、回、土、撒拉、东乡、保安等民族间广泛流传,被誉为“民歌之花”。其最显著的特征是歌词大量采用与《诗经》类似的比兴手法,多为扇面对结构,交韵、复韵交替使用,韵律和谐,朗朗上口,曲调极具变化。青海花儿虽然多以爱情为主题,但内涵拓展丰富,可以看作对古代民歌的继承与发展,具有独特的艺术个性和研究价值,因而被称为“西北的百科全书”。

去过陕北的人一定对陕北说书印象深刻,表演者身穿羊皮袄,头戴羊肚手巾,用一把三弦边弹边唱,说今比古,妙趣横生,声音高亢粗犷,极具地方特色。在宁夏也有一种与陕北说书类似的说唱表演形式—宁夏小曲。宁夏小曲盛行于清光绪年间,后来经过民间艺人张玉贵的改进与推广,成为当地群众喜闻乐见的一种表演形式。2014年,“宁夏小曲”入选第四批国家级非物质文化遗产名录。

山东花鼓起源于宋,清中期活跃于山东、江苏、河南、安徽四省接壤地带,后融合和借鉴小曲、舞蹈等表演形式,以鲁西南为中心,向东、向北发展,形成不同艺术风格的群体花鼓表演形式。山东花鼓句式多为七言、十言,内容表现家长里短的生活故事,富有生活情趣,经典剧段有《货郎段》《黑驴段》《朱买臣休妻》《锔大缸》等。以山东花鼓为直接母体衍生出两夹弦、四平调、五音戏、柳琴戏、茂腔等多种地方戏曲形式,对山东地方戏的发展产生了重要影响。

川剧、晋剧、豫剧分别是黄河上中下游地区的戏曲表演代表形式,也是全国知名的地方戏曲。川剧形成于清乾隆年间,主要流行于四川、重庆、云南、贵州四省,以高腔和变脸艺术而闻名,善于利用绝技塑造人物,优秀剧目有《柳荫记》《玉簪记》《彩楼记》等,入选第一批国家级非物质文化遗产名录。晋剧主要流行于山西、陕西、内蒙古和河北部分地区,清初由蒲州梆子(即蒲剧)与祁太秧歌和晋中民间曲调融合,因晋商的推动和文人的参演而形成。民国时期班社林立,人才济济,剧目繁多,被称为“西路梆子”,代表剧目有《打金枝》《辕门斩子》《赵氏孤儿》等。豫剧是中国五大戏曲剧种之一,也是最大的地方剧种,原称“河南梆子”“河南高调”,旧时是河南各剧种的统称。豫剧形成于清中期,在河南民歌、小调的基础上吸收北曲弦索、秦腔、蒲州梆子等演唱艺术后发展而成。豫剧剧目繁多,传统代表性剧目有《春秋配》《梵王宫》《三上轿》等,中华人民共和国成立后创作改编的有《红娘》《花木兰》《宇宙锋》等古装戏和《朝阳沟》《刘胡兰》《李双双》等现代戏,涌现出了常香玉、马金凤等一批艺术名家。

此外,皮影戏也是黄河流域一种重要的艺术表演形式,在青海、甘肃、陕西、山西、河北、河南等地都有分布,其独特的表演形式与真人表演的戏曲一样,成为群众喜闻乐见的娱乐项目。有些地方的皮影镂刻技艺高超,细如抽丝,密像罗纱,既是表演工具,又是精致的工艺品。

如今,这些表演项目在新时代焕发着新的活力,继续在戏剧舞台上高歌曼舞,展现铿锵婉转的大河遗风。

朴拙灵动做图腾

黄河悠久的历史涵养了丰富的民俗文化,各种扎根民间的艺术形式承载着中华民族的古代文明印记,或抽象,或写实,或灵动,或朴拙,以不同的载体展现着人们对生活的美好憧憬。

布艺是黄河流域重要的民间艺术,每个省份都流传着种类相似、内容相同,却又各有偏爱、各具特色的布制品。20世纪70年代之前,北方各省区都有儿童戴虎头帽、穿虎头鞋的习俗。那时候的家庭妇女都做得一手好针线活,各式各样的虎头帽和虎头鞋色彩斑斓、形态生动。此外,还有布老虎、鱼蛙耳枕、香包、针扎等布制品,它们既可以是生活陈设品和实用品,又可以作为儿童玩具。这些民间艺术品都是由劳动妇女一针一线巧妙缝制而成,形象逼真,神韵十足,造型夸张,具有明显的图腾特征,承载着古老的民族文化基因,寄寓着人们对生命的呵护与对美好生活的向往。

黄河流域的民间玩具也独具特色,有木制玩具和泥制玩具之分。木制玩具如山东郯城的“旋货”,又称“棒棒人”“木棒人”,还有花枪、刀、戟、脚打鼓、小人车、虎头棒槌、花篮、高低棒棒人等数十个品种。玩具采用木质松软的梧桐木和柳木旋制而成,造型多样,彩绘鲜明,生动有趣。泥制玩具如山东的“泥叫虎”、河南的“泥泥狗”和陕西的兽面挂脸和坐虎。泥叫虎造型呆萌,色彩鲜艳,带有哨子,哨声响亮清越,具备成熟的程式化制作工艺。泥泥狗的形象并不局限于狗,而是河南泥质玩具的统称,包括猴、虎、龟、鸟等,以母子猴、人面猴、八卦龟、九头鸟造型最突出,因具有明显的生殖主题,经常被奉为祈福纳祥的吉祥物。兽面挂脸的取型极其古远,与新石器时期的彩陶纹相似,例如:其双眉是双鱼构成的,眼为太阳纹取像;鼻子为人祖型,有时还勾画象征财富的金钱纹;额头和下巴装饰牡丹、莲花、石榴,皆为女性多子的象征。其以民间美术中典型的传统观念组合构成一张美观的兽脸,极具远古图腾气息和文化内涵。河南巩义出土了一批唐代小儿玩具范模,还有宋代泥塑春牛和百戏人物,包括流行于市的泥玩具“摩罗”“莲花童子”等,其中不少流传至今,可见民间玩具与黄河一样,具有悠久的历史和顽强的生命力。

做面花和蒸礼馍也是黄河流域流行的重要民俗,各地的面花礼馍种类繁多,风格各异。陇东、渭南、晋南地区的面花以虎或虎首龙身鱼尾造型为主;山西定襄是“连体娃”面花;陕西府谷则以长脖子“面人人”为代表;河北磁县是大面羊;山东沿海一带则是“金玉满堂”的鱼面花。礼馍最早是以面为材料做祭品,取代杀牲,祭天、地、人、神,后来演化成俗,成为民间交往的礼品。

无论是布制、木制、泥制还是面塑的民间玩具,都承载着黄河流域古老的图腾信息,这些信息代代相传,已然深深融于中华儿女的血脉中,在民间释放出無穷的魅力。

精彩万端纸上情

黄河流域的民间美术也十分出彩,主要有剪纸、年画、瓷绘等形式。

剪纸是我国劳动妇女用剪刀和纸创造的平面造型艺术,她们用剪刀将纸剪成各种功能的剪纸,如窗花、门笺、墙花、顶棚花、灯花等,是历史悠久、流传广泛的一种民间艺术形式。北方剪纸的源头在黄河中游的陇东地区,后“西纸东渐”,剪纸随移民东传,与滦河流域文化交融,再传入东北。与南方剪纸的秀丽精巧不同,黄河流域的剪纸风格古朴粗犷,只是在沿海地区比较工细。剪纸同样具有明显的图腾特征,如陕北剪纸的“抓髻娃娃”与原始彩陶和原始岩画所反映的鱼、蛙、蛇崇拜及抓髻女神崇拜有很大关联。历史学家郭沫若考证,抓髻娃娃这个图形是以中华民族始祖黄帝一族的族徽为原型,结合金文的“天”字演化而来。此外,“阴阳鱼”“双鱼娃娃”“龙传人”和“二龙戏珠”的原型与陕西西安半坡遗址出土的原始彩陶盆“双鱼人面”和“鱼网”符号有极大关联。可见,剪纸是文化图腾在民间艺术化的表现形式之一。

此外,黄河流域的民间剪纸还有相当一部分是站在人类的立场,借用寻常元素表达对幸福的隐形诉求。这类主题在北方陕西、山西、河南、河北等地区的民间剪纸中都有所体现。“蛇盘兔”“鹰逐兔”等图形是黄河流域共有的主题纹样,这类纹样传承了中华民族阴阳哲学思想与生殖崇拜的观念。如今的剪纸主题更加丰富,有了更广阔的表达空间和更细腻的表现手法,并融入了时代元素,更富表现力。

年画在黄河流域也是一种重要的民间艺术形式,有着悠久的历史和丰富的主题,以陕西凤翔木版年画、山东潍坊年画、河南朱仙镇年画为代表,主要主题有“连年有余”“麒麟送子”“五路财神”等。民间木版年画伴随着民俗节令,数百年来不仅给人们带来美好的希望和吉祥的祝福,也对美化生活环境和传承审美意识起到非常重要的作用。随着时代发展,年画逐渐走向没落,但给人们留下的记忆是深刻的。也许有一天,年画会像其他艺术一样,重现往日的精彩。

黄河是中华民族的母亲河,也是民俗艺术的源泉。这些艺术伴着黄河水在民间生生不息,薪火相传,展现着姿态万端的大河风情,书写着新时代的精彩华章。