治河之道

黄河以善淤、善决、善徙著称,给人们带来水患的同时,也带来丰富的水土资源。历史上黄河频繁决口、多次改道,对中国历史进程产生了巨大影响,治理黄河长期成为古代水利建设的中心任务。

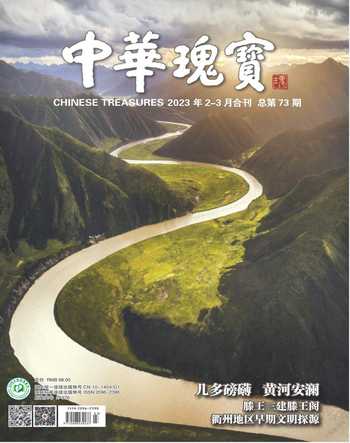

黄河古称“河”或“河水”,是中国第二长河,也是世界上含沙量最大的河流。黄河下游自孟津以下因“善淤”,形成地上河;筑堤后则“善决,善徙”。黄河决口泛滥常北侵海河水系,南入淮河流域,造成河流在黄淮海平原上游荡迁徙,对中华民族的生产生活产生极大影响。针对黄河的特性,中华民族自古就注重在治河中水沙并用。

几多变迁

“善决、善徙”是黄河下游河道的基本特点之一。2000多年来,黄河在西起郑州、北至天津、南至淮河的黄淮海平原上多次决口改道,对这一区域的自然与社会环境产生了重大影响。《禹贡》记述禹河故道大致在太行山东麓,斜向东北,至今天津附近入海。周定王五年(前602年),决宿胥口(今河南淇县东南),是有记载以来黄河第一次大改道,入海口南移。据统计,2000多年间黄河下游决溢改道约1600次,其中大的改道有6次。

总体来看,黄河下游河道变迁可大体分为北流、东流、南流及再回东流4个时期。王莽始建国三年(11年)前为北流期,黄河下游经今海河流域入渤海;王莽始建国三年黄河在魏郡(今河北南部)决口后漫流多年,东汉永平十三年(70年)王景治河后,河道循与今黄河下游北部大体平行的路线入渤海,直至北宋庆历八年(1048年)为东流期;南宋建炎二年(1128年),黄河侵泗夺淮,循今废黄河一线流入黄海,是为南流期;清咸丰五年(1855年),黄河在铜瓦厢决口入大清河,即今黄河下游线路,再回东流。

黄河流向的变迁对黄淮海平原的水系格局、地理环境产生了巨大影响,在治河工程与运河建设等共同作用下,钜野泽、梁山泊、洪泽湖、“南四湖”、“北五湖”等众多湖泊或消失,或形成,黄河泗淮故道及今黄河下游河道成为黄淮海平原新的分水岭。同时,黄河上中游部分地区的河段也经常发生摆动,如银川平原上的西徙东侵、河套平原上的南北摆动、汾河口及永济—潼关段的变迁等。

治河史略

相传,黄河的防洪与治理始于共工氏及禹父鲧,二者均以筑堤堵水为策而失败。禹以疏导为主排洪入海,获得成功。这一时期,黄河两岸堤防不多,河流呈漫流状态。

《国语》记载,周灵王二十二年(前550年),国都王城(今河南洛阳)受谷水、洛水的威胁,曾筑堤壅堵。春秋时,各国在临河重要区段建有分散的堤防工程。到战国时,黄河下游东岸的齐国及西岸的赵国、魏国各“去河二十五里”筑堤防洪,此为下游有系统堤防工程之始。此时,修堤堵口的技术逐渐发展,战国时有筑堤名人白圭,自称技术超过禹。堵口已有“茨防”,可能就是后代的埽工。《管子》记载了堤防岁修制度及一些施工技术。系统堤防工程形成后,河床逐渐淤高,故至秦汉时黄河已成为地上河。

西汉自公元前168年起的近180年中大决口12次以上。汉武帝元光三年(前132年),河决瓠子(今河南濮阳西南),南入淮泗。泛滥了23年后,汉武帝亲率百官堵复,创造了历史上著名的堵口工程—瓠子堵口。汉成帝建始四年(前29年),河决馆陶和东郡金堤。次年,河堤使者王延世用立堵法堵口,以竹笼装石合龙成功。此时,在今河南北部已出现石堤。西汉末,河堤失修,河汴混流。到王莽始建国三年,黄河大决于魏郡,此后泛滥几十年。东汉永平十二年(69年),王景负责治河,率军工数十万,历时一年,修堤防千余里,固定黄河下游河道。这是历史上有名的治河行动之一。汉代治河策略以“贾让三策”最为著名,它系统、辩证地阐释了人、水、地三者的关系。

自唐代起,黄河决溢次数显著增加。北宋时期为黄河下游从“东流”走向“南流”的过渡期,河势不定,治河频繁,河工技术和管理水平有所提高。此时,古人对河道水文已有较多认识,每月汛水都有专名,且对堵口、修堤、护岸等工程的技术已有总结提高。但治水方针纷议不定,先主修遥堤,又主分流,后争河道路线。景祐元年(1034年),河决澶州(治今河南濮阳)横陇埽,东北流。庆历八年(1048年),又决澶州商胡埽(今河南濮阳东),至今天津东入海,称为北流。嘉祐五年(1060年),河又自大名向东分出二股河。这一时期,主张北流与挽河东流的争论激烈,一次挽河回横陇故道、两次挽河回王景京东故道的实践均告失败,这是人力试图改变黄河河道的新尝试。

黄河夺淮后,黄淮海平原水系格局发生剧变,治河发展为河运并治、水沙兼治。夺淮前期,黄河常分散漫流,主流不定,政府多放任不治或仅局部修整。金代百余年中,仅三四十年有局部修防。元代90余年间,修治以防护城邑为主,下游河道南北摆动,南至今安徽境,北至山东西南部。元至正十一年(1351年),贾鲁治河,堵白茅决口(今山东曹县境内),挽河走徐州入泗旧道,维持不及10年,仅堵口技术有所成就。

黄河在金元时期决溢频繁的状况到明代前期并未改善。明永乐年间,京杭运河重开,以江南漕粮能自运河运至北京为治水前提,治黄保运是当时的国策。对黄河的治理方针是南分北堵,以保证山东段运河畅通。明正统十三年(1448年),黄河北决,主流在山东张秋以南的沙湾冲断运河,向东入海,前后治理8年,至景泰六年(1455年)才将决口堵复。堵口后,为防止黄河北决冲毁运道,北岸修大堤防御,南岸开支河分流。嘉靖、万历年间,潘季驯治河主张固定河道,以堤束水,以水攻沙,蓄清刷黄,并筑减水坝以泄异涨而保大堤。

明末至清康熙初年,黄河泛滥决溢频繁,泛区破烂不堪。清康熙十六年(1677年),新任河督靳辅继承发展潘季驯的治河方略,使黄河维持了几十年的基本稳定局面,但河床淤积的趋势不可逆转。清代重视治黄,维持固定河道,修防制度完备,但乾隆以后河工贪污成风,堵口花費愈大。直到咸丰五年(1855年),河决兰仪(治今河南兰考)铜瓦厢,当时社会动荡,政府再无财力、精力堵口,顺势改道之议渐成主流,遂形成现在的河道。此次改道后,黄河先在鲁西南漫流近20年,堤防才逐渐修成,形成河道,后黄河在运河以东大清河段年年决口。山东主张堵塞决口恢复旧道,更多人则认为应走新道,这一争议直至光绪十三年(1887年)河决郑州,南流入淮,次年堵筑后,才告结束。

铜瓦厢改道后,经过20余年建设,黄河下游新河道堤防体系形成。近代以来,西方科学技术逐渐被引入和应用,测绘、工程材料、施工技术、管理水平朝着系统化、精细化方向发展,黄河治理和开发逐渐形成新局面。民国初期,李仪祉等提出“治黄”新方略,要求上中下游兼顾,综合开发利用,治沙要上中游保持水土,等等。

1949年后,黄河治理重点为加强防洪工程建设,以堤防不决口为目标,同时开展黄土高原水土保持、上中游引黄灌溉及干流枢纽工程建设等。1955年,《黄河综合利用规划技术经济报告》通过,确立了“除害兴利、蓄水拦沙”方略。20世纪70年代初,提出“上拦下排、两岸分滞”方略。20世纪90年代末,又提出“‘上拦下排、两岸分滞’控制洪水,‘拦、排、放、调、挖’处理和利用泥沙”的基本思路。2022年10月30日,《中华人民共和国黄河保护法》正式通过,明确规定要落实重在保护、要在治理的要求,贯彻生态优先、绿色发展,量水而行、节水为重,因地制宜、分类施策,统筹谋划、协同推进的原则,黄河流域生态保护和高质量发展已有法可依。

水利灌溉

古代黄河流域的农田水利工程主要集中在上中游平原区。最早的灌溉工程为晋出公二十二年(前453年)在汾河支流晋水上修建的智伯渠。魏文侯二十五年(前421年),邺令西门豹引黄河支流漳水,开十二渠灌溉。秦王政元年(前246年),在关中兴修郑国渠,引泾水灌田4万顷,对秦统一中国发挥了基础支撑作用,后经历代整治,至今仍在兴利。

西汉又开六辅渠引泾,开成国渠引渭,开龙首渠引洛,等等。引水淤灌,在黄河流域普遍实行,是多沙河流综合治理的最早实践。黄河上游各滨河平地,如今山西北部、内蒙古、宁夏至河西走廊,以及湟水流域等地区,普遍推广屯田灌溉农业,成为保卫和开发边疆的战略举措。东汉、三国时以整治修护旧工程为主,见于文献记载的创建工程仅有关中同州(治今陕西大荔)引洛水筑临晋陂、引千水重开成国渠,河内(今河南沁阳一带)修枋口堰引沁水。

隋唐时期,黄河流域作为全国农业中心,农田水利发展形成新高潮。关中地区、河套灌区、沁水灌区、汾涑流域等地的灌溉体系均在之前基础上有了较大程度的发展完善,管理制度相较前代更為系统和严格,《水部式》等国家法令对灌溉工程修护、用水分配等都有具体规定。

唐代后期已大规模引汴渠淤灌,北宋时也曾大规模引黄河、汴渠淤灌,并初步在晋、陕一带开展山洪淤灌。西夏时,宁夏引黄灌区的工程体系、灌区规模和管理水平均达到历史最高峰。但总体来说,北宋时黄河流域农田水利建设较唐代有所衰退。

元明清时期,黄河流域农田水利建设稍有发展,关中引泾、宁夏引黄等重要灌区仍以政府维修或督导为主,地方性工程依规模大小由不同层级政府及灌区农民共同修护,小型工程数量大增。河套地区引水灌溉在元明清时期基本废弃,恢复草原牧场。清道光之后,民间修建了八大干渠,溉田16000余顷,复兴河套水利。光绪年间,王同春主持大修,河套引黄灌溉工程体系大大完善。

民国时,李仪祉主持规划建设“关中八惠”,系统运用大量新技术,在近代农田水利发展中具有重大意义。中华人民共和国成立初期,黄河流域引水灌溉集中在宁蒙河套灌区、陕西关中地区、山西汾河流域,灌溉面积仅80万平方公顷。20世纪70年代以来,黄河上中下游水利都有了较大发展。至20世纪末,灌溉面积发展到753万平方公顷,灌溉引水量占黄河径流量的绝大部分。

水运发展

黄河流域水运历史悠久。早期黄河中下游为政治、经济中心,以军事为目的的水运及区间运河营建频繁。《尚书·禹贡》理想化地描述了当时以冀州(今山西及河北大部)为中心的水运网络。《左传》记载,鲁僖公十三年(前647年),自秦都雍(今陕西凤翔南)经渭水至黄河入汾水至晋都绛(今山西翼城东)大规模运输粮食。

战国开菏水、鸿沟、汴渠,西汉开关中漕渠,东汉开阳渠通洛入河。东汉建安九年(204年),曹操于淇口建枋堰,开渠东北为白沟运河。海河流域当时还开有平虏渠、泉州渠、新河等运河,以黄河为中心的运河网络初步展开。南北朝时,北魏曾于黄河上游自今宁夏至内蒙古运输军储。及至隋唐宋元明清,以国都为漕运中心的所谓东西大运河及南北大运河都与黄河有密切关系,关键工程枢纽、突出的工程技术均为处理黄河与运河的关系。

隋开皇四年(584年),开广通渠取代汉漕渠,自长安北引渭水平行南山至潼关入黄河。唐天宝元年(742年)重修,于咸阳筑兴成堰引渭水入渠,同时在长安城东开广运潭为港,西通城河,繁盛之至。隋大业元年(605年),开通济渠(唐宋称汴渠),南通江淮。大业四年(608年),开永济渠,北通涿郡(今北京),以黄河为核心的大运河形成。因黄河多沙,以黄河为源的汴渠常淤不畅,唐宋两代治理着力颇多。唐代还自长安向西开升原渠,于今宝鸡附近接千水通航。

至金元时期,汴渠废毁。郭守敬另谋运河新路,于山东开会通河,北至临清接卫河,南至徐州接泗黄故道,形成纵贯南北的大运河。明清时,运河成为国家经济命脉,在元代基础上进一步完善—建戴村坝、南旺分水枢纽作为会通河水源,扩大山东地垒段通漕能力,使淮安清口成为统筹治理黄淮运、实行蓄清刷黄的枢纽。金元时期,水利问题的复杂性及国家水利建设投入、工程数量、范围规模、运行管理复杂程度都超过以往。

淮北一段黄河、运河关系颇为复杂,会通河初由徐州入黄,经行徐州洪、吕梁洪之险,借黄河行运至清口,因此黄河决溢常影响漕运。明嘉靖四十五年(1566年),开南阳新河,自鱼台至徐州改道湖东以避黄。万历三十二年(1604年),自夏镇(今山东微山)至宿迁开泇运河,水路不再经徐州。清康熙二十七年(1688年),又自宿迁开中运河至清口,黄河、运河彻底分离,仅在清口交汇。

然而,黄淮河道愈淤愈高,清口更加难行,道光时不得不灌塘济运,勉强支撑。直至咸丰五年(1855年)黄河决铜瓦厢,夺大清河入海,在张秋冲断运河,虽然政府一度考虑重新灌塘、引沁济运等种种措施,但运河已很难支撑庞大的漕运量。加之轮船海运、铁路等建设,漕运被废止,南北贯通的大运河不复存在,会通河逐渐湮废。1958年,在老会通河之西,新开起于山东梁山的梁济运河,向南接入南四湖。南水北调东线规划建设时,借用了部分运河河道。

黄河被誉为中华民族的母亲河,治理黄河、除水害兴水利伴随中华文明发展的始终。正如习近平总书记指出:“‘黄河宁,天下平。’从某种意义上讲,中华民族治理黄河的历史也是一部治国史。”

李云鹏,供职于中国水利水电科学研究院水利史研究所。