跨国领养:光有爱是不够的

阿树

2015年3月28日,安吉丽娜·朱莉凭借《沉睡魔咒》赢得第28届儿童选择奖最受欢迎反派奖后,拥抱养女扎哈拉(左)和亲女儿希洛(右)

跨国领养,比大多数人想的要复杂。

它从一场巨大的“失去”开始—遗弃、创伤、爱的消失。与此同时,跨国领养在人口学结构上存在错位—收养者以白人为主,他们领养的小孩主要是有色人种。而各个领养大国,尤其是美国,因种族和身份问题陷入了癫狂。

这些因素决定了跨国领养家庭面临的挑战,绝不仅仅是成长适应的问题,而是关乎肤色、种族、文化和宗教,也关于道德与爱的本质。

收养生态

2010年,美国作家David French决定前往埃塞俄比亚,接“女儿”回家。

他的“女儿”,正生活在亚的斯亚贝巴的收养机构里。当时她不到2岁,骨瘦如柴,母亲未婚生下孩子后不知所踪,饥荒迫使她的爷爷奶奶遗弃了她。

French是一位基督教福音派教徒,他有着美国收养者的典型心态:怀着一种宗教感召,漂洋过海,去“拯救”一个苦难中的孩童。彼时,French怀着一种天真的想法—种族差异对于有信仰的家庭而言,不会有什么障碍。

在美国人的观念里,跨国收养不仅仅是生育的替代方案,也可能是出于生活方式、宗教与文化上的追求。在纽约,一些领养中介机构还会喊出口号:转向收养,建立你的家庭,是一场壮观的冒险。

保守主义的评论作家Michael Gerson在2010年一篇报道中写道,国际领养指导了我们自己的文化,与书本上争论不休的多元文化不同,多种族家庭展示了亲情战胜差异的力量。

在美国,超过40%的收养,都是跨种族的,而绝大多数收养父母,都是白人。

美国作家DavidFrench与来自埃塞俄比亚的养女

电影《蓝色海湾》剧照

跟大多数白人收养者一样,Gerson标榜一种美德:我们关心其他国家被遗弃的儿童,这是在美国最崇高的事。作家David French也坦承,他是受宗教的感召,一如《圣经》所言,没有犹太人,也没有外邦人。

在美国,超过40%的收养,都是跨种族的,而绝大多数收养父母,都是白人。

这个传统,可以追溯到70年前。其中,韩国是送养国的先驱。1950年代,一项拯救朝鲜战争孤儿的行动引发了这一趋势。根据韩国卫生和福利部的数据,在二战和朝鲜战争后,有超过20万儿童被送到美国生活。

其间,美国人陆续从哥伦比亚、印度、海地、罗马尼亚和其他地方,收养了数十万婴儿。

1992年,中国也向美国人开放孤儿院,一跃成为向美国送养最多孤儿的国家。截至2018年,已经有超过11万中国孤儿被美国家庭收养,约88%为女童,患有先天残疾殘障或疾病的也占80%左右。

在美国,收养具备一套完整的生态链。人们可以通过孤儿院、收养律师或其他收养联络人进行收养,但最常用的还是私人机构。在纽约,比较有名的是“Holt International”,一家成立于1956年的非营利海外儿童收养机构,而这样的机构还有很多。

每年11月19日,是美国的“收养日”,各地会举行规模不一的收养仪式。据《洛杉矶时报》报道,2022年的收养日,埃德蒙·D. 埃德尔曼儿童法庭就举行了一场面对100多名儿童的收养仪式。除了政府官员,还有公共律师出席。

各州情况有所不同,但都会举行入籍宣誓的仪式。这些彷徨无措、肤色各异的孩童,举着右手,对着星条旗,领了一份公民证书,从此成了美国人。

但是,现实真的这么简单吗?

被回避的问题

被收养者,永远处于一个飘浮的状态。

21岁的Anna,是纽约大学的一名学生,长着亚裔面孔,从小却在纽约的白人社区长大。几个月大的时候,她被一对白人夫妇从韩国领养。

她对笔者说,她从小就不觉得自己属于亚洲社区,但五六岁开始,她意识到自己同时也不属于白人社区。同学们会说,你英语真好,却不知道,这其实是她唯一的母语。因为肤色,她的眼睛和鼻子,总是引来一些异样的目光,身边总有人对她窃窃私语。

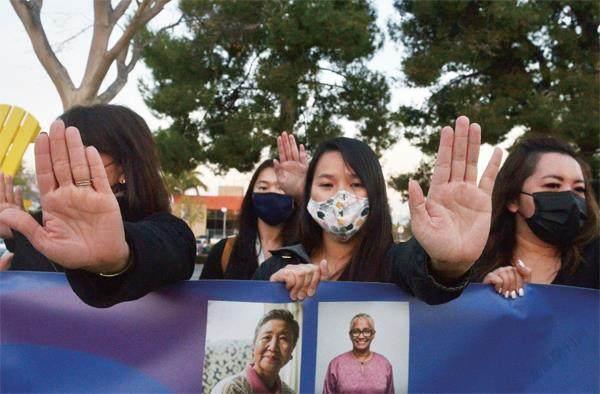

2021年3月17日,美国加登格罗夫,亚特兰大发生枪击案后,亚裔群体呼吁停止仇恨亚裔

白人父母以淡化种族的方式,来对抗种族主义,本质是一种天真的色盲利他主义。

她的养父母并不能理解,也觉得这些不重要。只有她自己知道,这种疏离感,给一个孩子的自尊带来多大的伤害。

青春期,她变得边缘化,疏离了所有人。在她看来,即使是最敏感的白人父母,也不能完全觉察到这一点。纽约这样的大都市,算是比较多元和包容的了,但Anna还是经常听到有亚洲人受到攻击。

高中后,Anna开始关注亚裔受歧视的议题。2021年3月,6名亚裔女性在亚特兰大被枪击死亡。她发现,多年来自己其实生活在泡沫中,在纽约、洛杉矶这样的城市之外,尤其在美国中部和南部,跟自己肤色相同的人正遭受着更严重的种族仇恨。

比Anna大十来岁的Christina Romo,同样出生在韩国,被美国白人家庭收养。她经营着一个关于亚裔被领养者的博客。她说,在成长过程中,我们的养父母,不知道如何支持我们的种族和文化需求,也不知道如何与我们谈论种族和种族主义。

他们基本上被告知:“爱就够了。”

这往往会造成一种“色盲”的养育方式。这些白人父母对肤色的现实问题避而不谈,或暗示种族问题不重要、不相关。白人父母以淡化种族的方式,来对抗种族主义,本质是一种天真的色盲利他主义。

心理治疗师Martha Crawford养育了两个亚裔小孩。在她看来,跨国领养真正的挑战,不是如何构建孩子的身份,而是如何搭建牢固的支架,让他们成为他们自己。

光爱是不够的

22岁的Abigail Scott出生在中国,她被加州伯克利一个单身女人收养。她没有任何有关中国的记忆,但养母还是积极建立一种文化桥梁,促进她对中国文化的认知。

母亲时常带她参加中国儿童家庭的聚会,带她来中国旅行了两个星期,又鼓励她申请加州大学中国导师的项目。早些年,她对此比较抗拒。她告诉母亲,永远别再买Hello Kitty,自己只对白人男孩感兴趣,她喜欢晒太阳,热衷长曲棍球,练一身肌肉。

一对美国夫妇跨国领养7个残障儿童(左);非裔被收养者Alex Landau与养母(右)

Scott同样生活在一个泡沫之中,她从未遭受过种族的歧视和偏见。

后来她选择去科罗拉多州的博尔德上大学。听到这个消息,身边的朋友纷纷表示,那里会不会太白了?

读大学期间,她参加一个兄弟会的聚会,一个醉醺醺的白人男孩走到她身边,问她某个外国交流项目。从那一刻开始,她意识到身份的差异了:没人把她当美国人,他们认为她是个书呆子,唯一关心的只有数学。

“这是我第一次意识到,我属于一个特定的种族。”这一年里,Scott每天都跟母亲倾诉自己的遭遇。最终,她选择逃离,转学来到了洛杉矶,在洛约拉马利蒙特大学主修社会学。

种族的冲击是真实的。Scott说:“它可能发生在你8岁、13岁或28岁。那一刻,你不想听到爱就够了。那是胡说八道。”在Scott看来,母亲做对了一件事,那就是静静地倾听女儿诉说痛苦。

Alex Landau则没那么幸运。25岁的他来自丹佛,是一名非裔被收养者,养母对他呵护备至。几年前,他开车时碰上警察,被指责非法转道。他被搜身、殴打,脸被锤得稀烂。养母Hathaway赶到监狱时,整个世界崩塌了。

他们起诉了警察,同时Hathaway很快意识到一个过失—在美国这个地方,光爱是不够的。她从未跟儿子讲述如何与警察周旋,并维护自己的权利,也没有教他如何审视一种结构性的种族歧视,如何学习历史的教训或效仿民权领袖的抗争。

如今,Landau成了科罗拉多州一个种族正义团体的组织者,他的母亲正在编写一本关于跨种族收养和警察滥权的书。

French也曾天真地认为,爱可以治愈一切。但现实很快打脸。一开始,他的多种族家庭引起了邻居和熟人的厌恶和不安。不久,他和妻子的博客涌入了大量的恶毒评论,指责他们对一个非裔孩童实施种族欺骗。他7岁的女儿,被P进了毒气室、奴隶场。在他看来,这是一种理想主义的消亡。

在美国,2009年有12732名儿童被从其他国家收养。到了2019年,这个数字变成2971人。疫情期间,数字变得更低。近几年,中国、韩国、俄罗斯、危地马拉和埃塞俄比亚等国允许的国际收养,已经停止或大幅减少。2021年2月,荷兰政府在发现贩卖儿童和其他虐待行为的证据后,暂停了国际收养项目;2022年11月,荷兰恢复了来自部分国家的跨国儿童收养。

站在美国白人的视角,十年间发生了什么?French认为,破碎的美国文化,改变了人们对领养和送养的根本态度。一切都变了。

如今,如果一个美国人提出想领养一个异国他乡的小孩,人们想知道,他到底有幾分把握。他们现在问的是:“你准备好了吗?”

特约编辑姜雯 jw@nfcmag.com