药学干预在Ⅰ类切口手术中预防性应用抗菌药物的临床效果

沈丽萍,杨岩

抗菌药物的不合理应用,导致具有耐药性的变异菌株数量不断增长,不仅增加患者耐药菌感染的病死率,但医疗费用快速增长,浪费医疗资源[1]。围术期抗菌药物的不合理应用现象较普遍[2]。国家卫健委制定了相关管理政策:从《抗菌药物临床应用指导原则》[3](2004年颁发,2015年更新,以下简称《指导原则》),到2020年《关于持续做好抗菌药物临床应用管理工作的通知》[4],旨在不断加强对抗菌药物合理应用的管理,开展遏制抗菌药物耐药性的计划。然而,抗菌药物不合理应用的问题依然突出,遏制细菌耐药很有必要[5]。Ⅰ类切口手术为清洁手术,手术为人体无菌部位,局部无炎性损伤,也不涉及呼吸道、消化道、泌尿生殖道等人体与外界相通的器官;手术部位无污染,通常不需要预防性应用抗菌药物[3]。然而,在临床实际医疗过程中,大部分医疗机构I类切口手术预防性应用抗菌药物合理率尚未达到《关于进一步加强抗菌药物临床应用管理工作的通知》[6](以下简称《通知》)要求的标准。临床工作中,Ⅰ类切口手术围术期抗菌药物的合理应用对预防术后感染的发生起到了尤为重要的作用[7]。2019年初沈阳二四二医院/沈阳医学院附属第三医院临床药师在上级领导的正确领导下,开始重点关注Ⅰ类切口手术预防性应用抗菌药物的合理率,通过认真查阅相关病历,对影响不合理用药的因素进行分析总结,在临床科室医疗质量查房过程中进行逐一反馈,对不合理用药之处,协助并督促其整改。本研究回顾性分析我院临床药师进行合理用药干预前后Ⅰ类切口手术预防性应用抗菌药物的合理率,为进一步促进临床药师干预抗菌药物的合理应用提供可靠依据,促进临床科室安全、合理用药,降低医疗资源浪费,减轻患者经济负担。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 资料来源 从沈阳二四二医院/沈阳医学院附属第三医院HIS系统中调取2018年及2019年Ⅰ类切口手术病历号明细,各随机抽取有效病历(无术前合并感染者)400份进行预防用药合理性分析。

1.2 方法 对所抽取的病历进行逐一查阅并登记如下信息:病历号、科室、手术名称、预防用药品种选择正确性、给药时机合理性与给药疗程合理性等。根据《抗菌药物临床应用指导原则(2015版)》、相关临床治疗指南及药品说明书等权威工具,并结合临床实际,制定Ⅰ类切口手术预防性应用抗菌药物的合理性评价标准(见表1),并根据此标准进行预防用药的合理性评价。采用Excel 2007办公软件,对临床药师合理用药干预前后的数据进行统计分析。

表1 Ⅰ类切口手术预防性应用抗菌药物的合理性评价标准

2 结 果

2.1 Ⅰ类切口手术预防性应用抗菌药物占比及品种选择 2018年、2019年未预防性应用抗菌药物分别为187例、284例;Ⅰ类切口手术预防性应用抗菌药物比例分别为53.25%、29.00%。预防用药给药途径为静脉滴注给药与口服给药,均未联合用药;2018年、2019年Ⅰ类切口手术预防性应用抗菌药物品种选择合理率分别为2.35%、68.97%,见表2。

表2 2018年及2019年Ⅰ类切口手术预防性应用抗菌药物品种及其占比

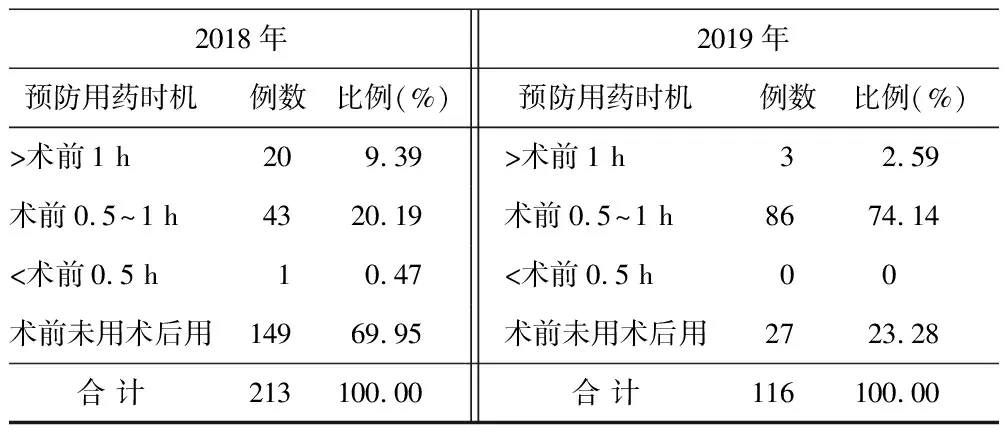

2.2 Ⅰ类切口手术预防性应用抗菌药物给药时机 2018年、2019年Ⅰ类切口手术预防性应用抗菌药物给药时机合理率分别为20.19%、74.14%,见表3。

表3 2018年及2019年Ⅰ类切口手术预防性应用抗菌药物给药时机

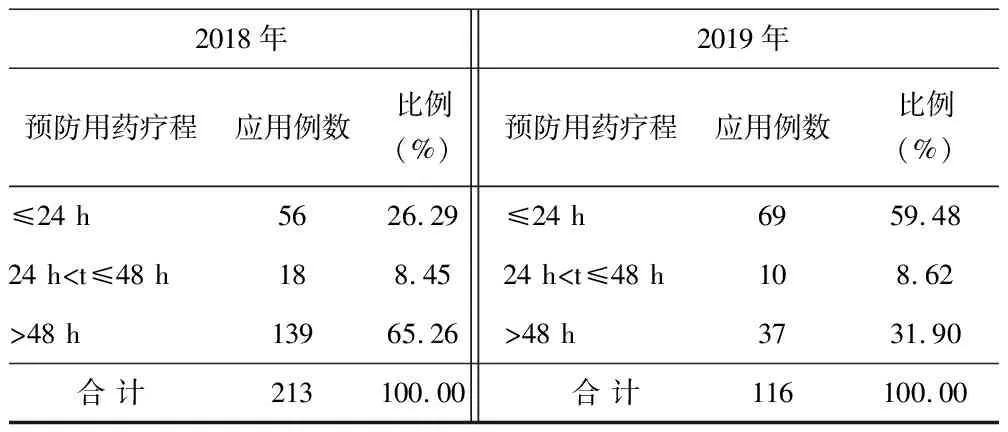

2.3 Ⅰ类切口手术预防性应用抗菌药物给药疗程 2018年、2019年Ⅰ类切口手术预防性应用抗菌药物给药疗程合理率分别为26.29%、59.48%,见表4。

表4 2018年及2019年Ⅰ类切口手术预防性应用抗菌药物给药疗程

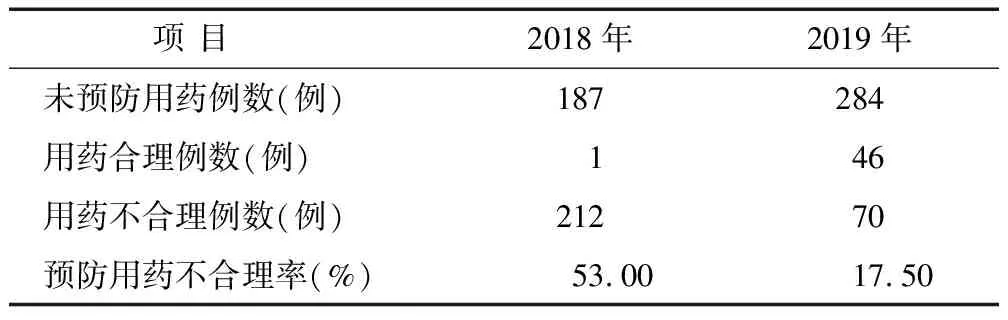

2.4 Ⅰ类切口手术预防性应用抗菌药物不合理率 2018年、2019年Ⅰ类切口预防性应用抗菌药物不合理率分别为53.00%、17.50%,见表5。

表5 2018年及2019年Ⅰ类切口手术预防性应用抗菌药物不合理率

3 讨 论

本研究涉及的临床科室包括普通外科、骨创伤及关节外科、神经外科、手足显微外科、脊柱微创外科等。临床药师进行合理用药干预后,Ⅰ类切口手术预防性应用抗菌药物的品种选择正确率、给药时机合理率及给药疗程合理率均显著改善;给药疗程合理率的提升仍有较大进步空间,可能原因为临床医师对术后发生感染的担忧;或术后患者产生的应激性炎性反应,导致血细胞分析中白细胞、中性粒细胞比率升高,但实际并无细菌感染,被误认为发生了术后感染,而延长给药疗程。

普通外科Ⅰ类切口手术主要涉及腹股沟疝修补术、甲状腺疾病手术、乳腺疾病手术、皮下组织病损切除术等,《通知》明确指出,上述手术患者原则上不预防应用抗菌药物[6]。临床药师合理用药干预前,普通外科主要应用的抗菌药物有左氧氟沙星、头孢替唑、头孢西丁、头孢唑肟等,可能原因为临床医师日常工作繁忙,未对《指导原则》进行详细解读,仅凭经验选择预防用药品种。临床药师经过新版《指导原则》详细讲解培训后,普通外科基本可做到不预防应用抗菌药物,存在高危感染因素的患者除外。

骨创伤及关节外科Ⅰ类切口手术主要涉及骨折切开复位钢板内固定术、人工股骨头置换术、内固定物取出术、骨病损切除术、滑膜病损切除术等。对于患者不存在高危感染因素,且没有异物植入的手术,如髌骨内固定物取出术、股骨内固定物取出术等,临床医师未严格遵守预防性应用抗菌药物的基本原则,不能熟练掌握预防性应用抗菌药物的临床指征,而出现盲目应用抗菌药物的情况。对于有异物植入的手术,如人工股骨头置换术、踝关节骨折切开复位钢板内固定术等,临床医师考虑到患者感染风险增加,长时间预防性应用抗菌药物,表现出过分依赖于抗菌药物预防手术切口感染;对于有异物植入的手术可预防性应用抗菌药物,但过度延长用药维持时间并不能提高预防效果,且预防用药维持时间超过48 h会导致耐药菌感染机会增加[3]。预防性应用抗菌药物品种选择起点过高,较倾向于应用头霉素类、喹诺酮类及第三代头孢菌素类等,而引发骨外科Ⅰ类切口手术部位感染的病原菌主要为革兰阳性球菌[8],其中又以金黄色葡萄球菌为主,上述几大类抗菌药物对金黄色葡萄球菌的治疗效果并不理想,且长时间应用会增加菌群失调及耐药菌产生的风险。临床药师进行合理用药干预时,提出要严格掌握预防用药指征,不可盲目预防性应用抗菌药物;预防性应用抗菌药物并不能代替严格的消毒、灭菌技术和精细的无菌操作[3],过度预防应用抗菌药物会加快细菌耐药性的产生,增加患者经济负担。

神经外科Ⅰ类切口手术为涉及头颅的重要脏器手术,患者病情危重,且侵入性操作较多,患者发生颅内感染,甚至是多药耐药菌株的感染,由于抗菌药物难以通过血—脑屏障,导致治疗难度大幅度增加,会严重影响患者预后,故该科室手术具有预防性应用抗菌药物的指征。相关文献调查结果显示,神经外科Ⅰ类切口手术围术期预防性应用抗菌药物的比例普遍较高[9]。我院神经外科涉及的Ⅰ类切口手术主要包括脑室钻孔引流术、颅骨修补术、立体定向颅内血肿穿刺引流术、脑室—腹腔分流术、皮肤缝合术等,临床医师多选择头孢地嗪及头孢哌酮他唑巴坦进行预防用药。

相关研究表明,神经外科Ⅰ类切口手术部位感染率约为4.39%,可能污染的细菌为金黄色葡萄球菌、凝固酶阴性葡萄球菌等[10]。有循证医学证据的抗菌药物主要为头孢唑林和头孢呋辛,第三代头孢菌素针对革兰阴性菌作用较强,不宜作为Ⅰ类切口手术预防用药。研究显示,术后用药>7 d的患者Ⅰ类切口手术发生感染的风险较术后用药天数<7 d的患者增加[10]。《指导原则》明确指出,围术期Ⅰ类切口手术的预防用药时间不宜超过24 h,过度延长预防用药给药时间不能进一步提高预防效果,且会引起二重感染、药物不良反应等情况,且耐药菌感染几率会随之增加。临床药师进行上述合理用药相关证据的解读及干预后,该科室预防用药品种选择由之前的第三代头孢菌素类逐步转向第二代头孢菌素类,但仍然存在个别选用头孢菌素类复合制剂的情况;预防用药给药疗程亦有较大幅度缩短,但多数仍>24 h。目前,国内外对于神经外科Ⅰ类切口手术围术期预防性应用抗菌药物的效果尚缺少相关的循证医学证据[11]。因此,对于该科室相关预防用药的研究仍任重而道远。

手足显微外科手术主要涉及皮肤和皮下坏死组织切除清创术、髂骨取骨术、皮瓣修整术、血管修补术、肌腱粘连松解术、骨折切开复位钢针内固定术、内固定物取出术等。皮下坏死组织切除清创术并非属于Ⅰ类切口手术范畴,而临床医师对《指导原则》中的切口分类尚不明确,存在将部分清创手术分类至Ⅰ类切口手术,进而导致Ⅰ类切口手术预防性应用抗菌药物合理率降低。临床药师进行合理用药干预前,该科室主要选择头霉素类及喹诺酮类抗菌药物预防用药,然而,头霉素类主要用于治疗厌氧菌和需氧菌的混合感染,如肺脓肿、盆腔炎等,也可用于盆腔手术及腹腔手术的预防性用药,但不推荐作为Ⅰ类切口手术预防用药。喹诺酮类主要用于治疗皮肤软组织感染、呼吸道感染、胃肠道感染、泌尿生殖系统感染等[12]。《指导原则》明确指出,要严格控制氟喹诺酮类药物作为外科围术期预防用药。腓骨内固定物取出术等不涉及异物植入,无预防性应用抗菌药物指征,不应预防性应用抗菌药物。对于预防用药给药时机不合理情况,临床药师通过与该科室临床医师有效沟通,分析不合理原因,指导其可在医师嘱托中注明术前0.5~1 h内给药,进而避免因医师下医嘱时间早于实际给药时间而导致的预防用药给药时机不合理情况。

脊柱微创外科Ⅰ类切口手术主要涉及膝关节镜下半月板部分切除术、膝关节镜下微骨折术、椎间盘镜下后入路腰椎间盘切除术、脊髓神经根粘连松解术、椎管减压术等。该科室大部分手术属微创手术,切口较小,术后感染率较低,基本可做到不预防性应用抗菌药物;个别患者存在感染高危因素,临床医师选用具有循证医学证据的头孢呋辛进行预防用药,且可做到于术前0.5~1 h内给药,预防用药疗程不超过24 h,较合理。

综上所述,我院Ⅰ类切口手术围术期预防性应用抗菌药物的合理率仍有较大提升空间,可进一步加强培训,强化临床医师的合理用药意识,督促其合理应用抗菌药物,充分发挥临床药师的监督指导作用。本研究尚存在诸多不足之处,如未对预防用药的给药剂量、用药溶媒的体积进行系统性评价;对于出现手术时长超过3 h、术中出血量超过1 500 ml等感染高危因素情况时,术中是否给予追加预防用药次数等亦未进行系统性评价,不足之处将在后续工作中进行扩大样本量的专项研究。

利益冲突:所有作者声明无利益冲突。