腹横肌平面阻滞联合静脉镇痛用于子宫下段剖宫产术后镇痛的效果

陈晓欢,王鑫

随着高龄孕产妇和急危重症产妇数量增加,子宫下段剖宫产率明显提升。子宫下段剖宫产术传统采取硬膜外镇痛或静脉镇痛,两种方法均有一定不足。子宫下段剖宫产术后疼痛主要源于手术切口和子宫收缩所致疼痛,前者属于躯体痛,后者属于内脏痛。良好镇痛是患者术后快速康复的基础,是舒适化医疗重要组成部分[1-3]。随着近年来神经阻滞在麻醉学科广泛应用,腹横肌平面阻滞被广泛用于腹部术后镇痛。腹横肌平面阻滞是将局麻药注射于腹内斜肌与腹横肌之间的腹横肌平面,阻滞T6~T12脊神经前皮支,产生相应区域镇痛作用[4-6]。由于脊神经前皮支主要支配皮肤、浅筋膜的感觉,因此腹横肌平面阻滞能为腹部手术提供良好切口镇痛作用,但无法阻滞内脏神经,因此不产生内脏痛镇痛作用。使用静脉镇痛虽然可达到良好内脏痛镇痛作用,但对于躯体痛效果较差,如果要达到更佳的躯体痛镇痛效果需要使用较大剂量阿片类药物,可能伴随阿片类不良反应发生率明显提高[7-8]。本研究观察腹横肌平面阻滞联合静脉镇痛用于子宫下段剖宫产术后镇痛的效果。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2018年8月—2021年8月在广东省惠州市第三人民医院行子宫下段剖宫产术患者60例,采用随机数字表法分为试验组和对照组,每组30例。2组患者ASA分级、年龄、体质指数(BMI)、孕周、手术时间、出血量等临床资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。本研究经过医院医学伦理委员会批准,参加入组研究患者均知情并签署知情同意书。

1.2 选择标准 纳入标准:足月初产、单胎头位;ASA分级为Ⅰ或Ⅱ级;年龄24~40岁;BMI 20~28 kg/m2。排除标准:明显中枢或外周神经系统、精神系统、循环系统、呼吸系统疾病;明显肝肾疾病、内分泌系统疾病;凝血功能异常;椎管内麻醉或腹横肌平面阻滞禁忌证;罗哌卡因等相关药物过敏史;急慢性疼痛病史;酗酒史;长时间服用镇静药物;认知功能障碍。

1.3 方法 2组患者进入手术室后常规鼻导管吸氧,开放上肢静脉通路,输注复方氯化钠溶液500 ml,常规监测心率、无创血压、呼吸频率、脉搏血氧饱和度。对照组患者行腰硬联合麻醉:常规选择L3-4间隙,采用正中入路法穿刺,取侧卧位,严格遵循无菌操作原则及腰硬联合麻醉操作常规,消毒皮肤铺无菌巾,穿刺点局部浸润麻醉后使用硬膜外穿刺针穿刺至出现突破感或明显负压,确认针尖到达硬膜外腔,使用腰麻穿刺针突破硬脊膜和蛛网膜到达蛛网膜下腔,可见有脑脊液顺利流出,注射0.5%罗哌卡因3 ml后拔出腰麻穿刺针,置入硬膜外导管,留置长度3~5 cm,妥善固定硬膜外导管。20 min后测试感觉阻滞平面,必要时追加0.5%罗哌卡因5~8 ml,维持感觉阻滞平面达到T6。采用静脉自控镇痛:舒芬太尼100 μg、右美托咪定100 μg、托烷司琼5 mg加入生理盐水稀释至100 ml,参数如下:持续输注量2 ml/h,PCA量2 ml/h,锁定时间30 min,患者疼痛>3分时,静脉注射氟比洛芬酯50 mg。试验组在对照组基础上术毕时行超声引导腹横肌平面阻滞:患者取仰卧位,超声探头放置于脐水平腋前线处,超声图像上可见腹壁三层肌肉,自上而下为腹外斜肌、腹内斜肌、腹横肌,腹横肌平面位于腹内斜肌与腹横肌之间。采用平面内穿刺技术,在探头内侧进针,针尖指向外侧,穿刺针到达腹横肌平面后,回抽无血无气,注射0.2%罗哌卡因25 ml,可见局麻药物呈梭形扩散,一侧穿刺完毕后采用相同方法进行另一侧穿刺。

1.4 观察指标与方法 比较2组患者术后4、6、12、24、48 h静息和咳嗽疼痛视觉模拟评分法(VAS)评分(0分无痛,10分剧烈疼痛);比较2组患者首次PCA时间、PCA总次数、氟比洛芬酯补救镇痛率及麻醉镇痛相关不良反应。

2 结 果

2.1 术后不同时间点静息和咳嗽疼痛VAS评分比较 试验组患者术后4、6、12、24 h静息和咳嗽疼痛VAS评分均低于对照组(P<0.05),2组患者术后48 h静息和咳嗽疼痛VAS评分比较差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表1 对照组与试验组产妇临床资料比较

表2 对照组与试验组患者术后不同时间点静息和咳嗽疼痛VAS评分比较分)

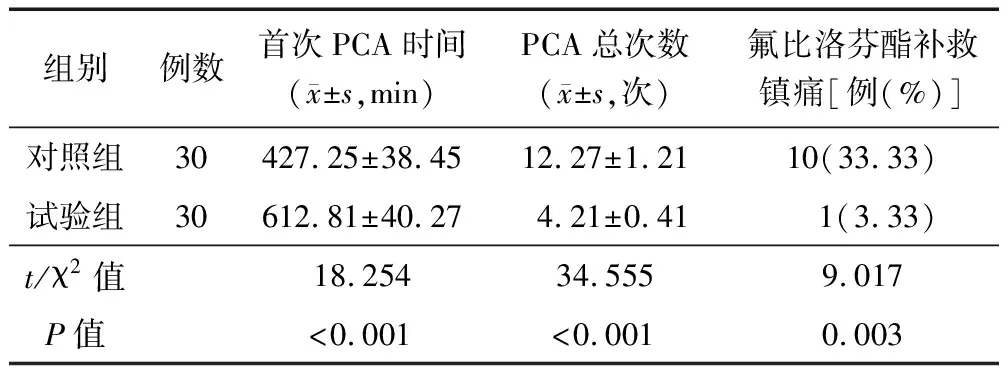

2.2 镇痛药物使用情况比较 试验组患者首次PCA时间长于对照组,PCA总次数少于对照组,氟比洛芬酯补救镇痛率低于对照组(P<0.01),见表3。

表3 对照组与试验组患者镇痛药物使用情况比较

2.3 不良反应比较 2组患者均未发生麻醉镇痛相关不良反应。

3 讨 论

子宫下段剖宫产术后疼痛主要源于腹壁切口和子宫收缩,以往多采取硬膜外镇痛,硬膜外镇痛效果较好,但恶心呕吐、尿潴留、皮肤瘙痒发生率较高。随着患者都舒适化医疗服务的追求及加速康复理念的深入推广,静脉镇痛逐步代替硬膜外镇痛,成为剖宫产主要镇痛方法。静脉镇痛实施简便,安全性高,不限制患者早期下床活动,对切口痛和内脏痛均有较好效果,但仍有个别患者实施静脉镇痛后仍出现不同程度疼痛,因此探索一种实施简便、作用更完善的多模式镇痛方法成为剖宫产术后镇痛的研究热点[9-11]。

随着近年来神经阻滞在麻醉学的广泛应用,超声引导腹横肌平面阻滞被广泛用于腹部术后镇痛,包括上腹部的胃、胆囊手术,下腹部的直结肠手术等。腹横肌平面阻滞作用于T6~T12脊神经前皮支,产生相应区域良好的镇痛作用,可作为静脉镇痛效果不佳的良好补充。本研究中子宫下段剖宫产手术切口位于脐以下,因此选择平脐水平入路的腹横肌平面阻滞作为镇痛方法,并联合静脉自控镇痛,观察神经阻滞多模式镇痛效果[12-13]。

实施腹横肌平面阻滞时由于需要进行双侧阻滞,且单次容量需要25~35 ml局麻药物才能产生良好的镇痛效果,因此麻醉药物浓度需要较低,以免单次用药量超过机体耐受范围,特别是在年老体弱患者。本研究中一侧腹横肌平面阻滞注射0.2%罗哌卡因25 ml,双侧注射使用罗哌卡因总量为100 mg,不超过罗哌卡因使用极量。本研究结果显示,试验组患者术后4 h、6 h、12 h、24 h静息和咳嗽疼痛VAS评分均低于对照组,镇痛药物使用量较少,表明腹横肌平面阻滞提供良好腹壁镇痛效果。多项研究表明,单次腹横肌平面阻滞作用时间可达12~24 h,与选择局麻药类别、药物容量及浓度、患者基础状态等因素相关[14-15]。

综上所述,腹横肌平面阻滞用于子宫下段剖宫产术后镇痛安全有效,可降低术后24 h内疼痛评分,减少镇痛药物使用量。本研究不足之处是样本量较少,罗哌卡因浓度及剂量分组单一,腹横肌平面阻滞在子宫下段剖宫产术后镇痛的应用还需要更大样本量研究进一步证实。

利益冲突:所有作者声明无利益冲突。