屡教不改或知过必改:交易所多次问询函监管的引发因素与边际效应研究

陈元艺 陈宋生 邵景奎

一、引言

在新《证券法》逐步实施和监管方式改进创新的背景下,交易所一线监管在证券监管中发挥着越来越重要的作用。交易所的监管措施包括问询监管、监管工作函、公开谴责、通报批评、监管警示等类型。在这些监管措施中,问询监管是交易所非处罚性监管的代表政策之一(陈运森等,2018金融研究)。交易所发出的问询函包含非许可类重组问询函、问询函、监管函、提请关注函(会计师事务所模板)、年报问询函、向中介机构发函、半年报问询函、关注函、公司部函、三季报问询函等。由于公司的年度报告通常包含如业绩预告等其他文件所没有涵盖的关于公司业绩和财务状况的重要信息,因此投资者更多依赖年度报告中的信息做出投资决策(Griffin,2003)。在近年问询监管力度不断加大的情况下(彭雯等,2019),年报问询函监管逐渐成为交易所“事后审核”的主要监管手段(李晓溪等,2019)。表1数据显示,2017至2020年问询函总量及年报问询函数量均增长明显,而2021与2022年两项数据均下降,且年报问询函问题数量逐年下降,一定程度上反映出问询监管具有的政策效应促进企业运作规范及信息披露质量提升,进而减少需要问询的问题。这与已有学术研究结论较吻合,如研究认为问询函改善企业信息披露(Bozanic et al.,2017)、抑制盈余管理行为(陈运森等,2019)、增加审计师发表持续经营审计意见可能性与审计师变更可能性(彭雯等,2019)、改善公司内部控制(聂萍等,2020;万华林等,2022)、抑制避税行为(Kubick et al.,2016;邓祎璐等,2022;余怒涛等,2022)等。另外,年报问询函问题数量的下降与年报问询函正文字数的总体上升趋势,反映出年报问询问题深入详细程度有所提升,连玉君和刘畅(2023)从控股股东股权质押的角度研究表明年报问询具有“精准问询”特征。

表1 2017-2022年交易所上市公司年报问询函概况

虽然已有研究从多方面论证了年报问询监管的积极效应,但二次问询的存在意味着一次问询之后问题尚未获得充分解决(陈运森等,2018),而报问询监管机制改进依据与对策的相关研究。

二、理论分析与研究假设

(一)多次问询的原因

对于年报问询的原因,可以从发函主体与收函主体两方面分析。(1)从发函主体即交易所视角看,年度报告作为资本市场“硬信息”的重要性(Liberti,Petersen,2019;孙亮等,2021)使其成为规定监管内容的重要部分,因此发函更多是遵守法律规定的要求,如《中华人民共和国证券法》(2019年修订)第九十九条规定“证券交易所履行自律管理职能,应当遵守社会公共利益优先原则,维护市场的公平、有序、透明”,证监会令《证券交易所管理办法》第六十五条规定“证券交易所应当按照章程、协议以及业务规则,督促证券上市交易公司及相关信息披露义务人依法披露上市公告书、定期报告、临时报告等信息披露文件。证券交易所对信息披露文件进行审核,可以要求证券上市交易公司及相关信息披露义务人、上市保荐人、证券服务机构等作出补充说明并予以公布”,《上市公司信息披露管理办法》第十一条规定“证券交易所应当对上市公司及其他信息披露义务人的信息披露行为进行监督”,以及上交所、深交所《股票上市规则》、《信息披露工作评价》与《信息披露工作考核办法》等相关规范。(2)从收函主体即上市公司视角看,财务报表重述、股票回报波动、年报审计事务所的特征、公司年龄、亏损发生率、破产概率(Cassell et al.,2013)、避税行为(Kubick et al.,2016)、负债情况(周卉,2021)、公司规模、发行新证券(Johnston,Petacchi,2012)、企业盈余管理程度(刘柏,卢家锐,2019)公司治理、信息披露(赵振洋等,2022;余怒涛等,2022)、CFO经验(Ertimur,Nondorf,2006)及薪酬水平(徐颖,2020)等因素可能引发上市公司收到交易所问询函。

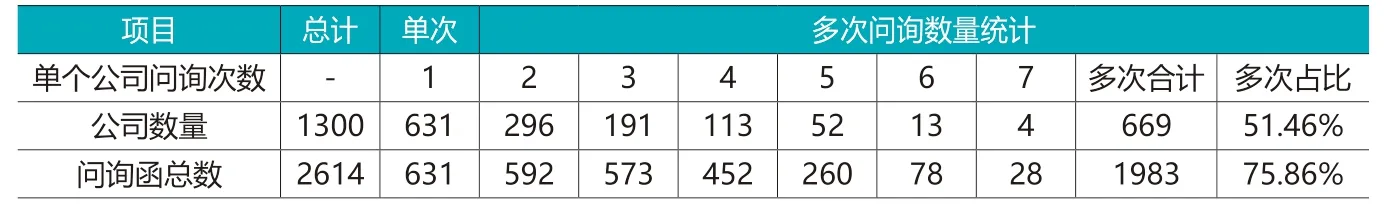

本文主要探究的是多次收函是因同质主题还是异质主题。发函主体进行审查以形成问询函需投入相当多资源(Ryans,2021),公司在回复时亦产生相关回函成本(聂萍等,2020),且与会计问题有关的问询函会导致更高的补救成本(Cassell et al.,2013),而因同质主题多次收到年报问询函意味着更高程度的资源浪费。一方面,出现二次问询意味着一次问询未使问题得到充分解决(陈运森等,2018),因此公司可能因同质主题多次收函。(Do,Zhang,2022)研究认为SEC工作人员个人风格对公司补救成本、SEC意见函内容以及公司财务报告质量的影响甚大。我国发函主体是交易所,机构级别相对较低,且主要是督促公司完善披露而不是直接处罚(李晓溪等,2019),因此被问询公司可能因不够重视而导致多次问询。另一方面,上市公司因所处环境、经营业务及管理运作等不同,多次收函也可能缘于异质主题。陈运森等(2019)根据问询问题是否涉及利润调整、审计、并购重组、同行业及竞争情况、董监高信息、违法违规行为、财务报告格式或报告发布时间、税收、关联交易、研究开发、政府补助等11个方面,对财务报告问询函予以分类,进行相关分析;Ryans(2021)运用潜在狄利克雷分配(latent Dirichlet allocation,缩写“LDA”)算法识别与SEC意见函每个主题相关的特征和概率以及每个文档中出现的主题词分布统计数据,对“贷款损失准备、商誉减值、许可协议、收入确认、分部财务报告、经营业绩、股票和股票期权、股权激励、公允价值估计、内部控制、资本化和现金流、保多次(指在2017-2021年间收到年报问询函2次及以上)问询数据表明年报问询监管存在一定的不足与低效。表2数据显示,2017-2020年期间单个公司累计收函次数为2次至7次的公司数量达669家,占同期收函公司总数量(1300)的比例达51.46%;按收函数量来看多次收函数量占同期收函总数(2614)的比例更是高达75.86%,可见多次问询现象已并不罕见。问询监管具有执法成本(万华林等,2022),耗费一定的资源(Bozanic et al.,2017),从收函公司的视角看,多次问询是“屡教不改”因同质问题而致,还是“知过必改”因异质问题多次收函?已论证的问询监管积极效应是否对多次收函公司亦如此?多次问询监管是否存在边际递减效应?虽然目前关于年报问询函的研究成果较为丰富,但鲜有文献专门研究多次收函的原因及经济后果(陆明富,2022),因此探究问询多次的原因及政策效应,将有助于完善交易所问询监管制度的设计与执行,提升问询监管效率和效果。

表2 年报问询函分次问询数量统计(2017-2021年累计数)

本文可能的贡献在于:一是从问询主题类型的视角探究多次问询是因同质问题“屡教不改”而致还是“知过必改”因异质问题多次收函,丰富了Cassell et al.(2013)、Kubick et al.(2016)、赵振洋等(2022)等关于年报问询函收函影响因素的研究。二是从多次问询监管对信息披露评级影响的边际效应分析多次问询监管的政策效应,拓宽了交易所问询监管经济后果的研究。三是已有研究论证年报问询监管具有的积极效应(Kubick et al.,2016;Bozanic et al.,2017;陈运森等,2019;聂萍等,2020;万华林等,2022;邓祎璐等,2022),而本文重在从“多次问询”视角探究交易所问询监管机制存在的不足与低效,补充了对交易所年险损失准备金、所得税”等相关主题进行文本分析。虽然不同学者对财务报告问询函的分类内容有交叉部分,但分类体现的不同问题或主题也反映出上市公司可能因异质主题多次收到年报问询函。

由于公司可能受外部、内部客观因素制约或不够重视等主观原因导致因同质主题多次收函;也可能因监管要求、环境因素及公司经营管理变化等因素导致异质主题多次收函,因此本文主要研究假设以零假说方式提出(陈运森等,2019)。

H1:年度报告问询主题类型对上市公司多次收函没有显著影响。

(二)多次问询的政策效应

问询监管对资本市场、公司经营管理、信息披露、审计等方面具有监管效应。资本市场方面问询函监管能够显著降低股价同步性(Xu et al.,2021);当公司收到SEC意见函,机构投资者会减少持有的股权,这种负面反应在低周转率的机构投资者中最明显(Gietzmann and Isidro,2013);年报问询函还能降低公司股价崩盘的风险(张俊生等,2018)。经营管理方面,问询函监管可以抑制盈余管理行为(陈运森等,2019)、降低公司会计盈余价值相关性(王琬婷等,2022);提升公司业绩预告信息质量(李晓溪等,2019);增加上市公司面临的融资约束(陈琪,朱璐璐,2021),降低企业的投资效率(赵振洋等,2022);改善相应公司的内部控制(聂萍等,2020;万华林等,2022);抑制避税行为(Kubick et al.,2016;邓祎璐等,2022),提高实际税率(余怒涛等,2022)等。信息披露方面,问询函监管引发年报披露变化从而减少信息不对称,改善信息环境,但保密处理请求会减弱意见函的影响(Bozanic et al.,2017)、改善信息披露从而降低并购交易的信息不对称(李晓溪等,2019)、促进公司提高信息披露质量(彭雯等,2019)。审计方面,年报问询函有助于提升审计质量(陈运森等,2018b),增加审计费用(陈硕等,2018;殷红,2019),增加审计师发表持续经营审计意见可能性与审计师变更可能性(彭雯等,2019)。

问询监管的上述效应是否对多次情形也影响显著?陈运森等(2018)在研究财务报告问询函对股票超额回报率的影响时,将是否二次问询设置为取值0和1的虚拟变量进行分析,结论认为二次问询带来的市场反应为负面。Johnston and Petacchi(2017)分析表明,样本研究期间SEC财务报告意见函近一半涉及会计应用、财务报告和披露问题,17%的样本公司会立即修改文件,在收到意见函之后的期间信息不对称有所下降,但无证据表明公司自愿披露行为有变化。Ryans(2021)以一轮问询中发函和回函的数量设置自变量(高于中位数取值1,其他为0)进行分析,认为该变量与未来财务减记的增加弱相关,而与未来收益减少显著相关。李晓溪等(2019)认为年报问询函次数越多,越有助于提升业绩预估质量。许文静,孔藤藤(2022)认为问询监管提升上市公司信息披露水平,提升资本市场信息效率。另外,企业收函次数越多,反映存在问题的复杂程度越高、风险越大,则审计费用越高(陈硕等,2018);问询次数越多审计师的决策行为受影响程度越大(彭雯等,2019);针对一份财务报告的问询次数越多,审计质量提升程度越大(陈运森等,2018)。信息披露提供上市公司发展趋势信号,提供财务困境预测信息(陈艺云,2019),与公司绩效显著正相关(马红梅,2022),反映公司管理质量(陈开军等,2020)。由于信息披露综合反映企业的经营管理过程与结果,且企业披露的信息是监管机构、资本市场、企业经营管理者及审计等履职与决策依据的重要信息,而我国交易所主导的信息披露质量评级(上交所为“信息披露工作评价”,深交所为“信息披露工作考核”)主要依据上市公司信息披露结果(测度信息披露质量)结合信息披露过程(测度公司规范运作水平,对投资者权益的保护情况等)进行综合评价,因此被用于实证分析(林长泉等,2016),可见多次问询对信息披露质量评级的影响能较好反映多次问询的综合政策效应。基于本段前述分析,意味着问询函次数越多则信息披露质量评级越高。一方面,赖先进(2022)指出行政审批制度改革存在边际递减效应,任祥(2020)提到网络反腐存在边际递减效应,作为监督管理机制的一部分,交易所年报问询监管的政策效应可能也存在边际递减效应。另一方面,史贝贝等(2017)研究认为环境规制对经济增长具有促进作用,且这种作用在城市规模方面存在边际递增效应。上市公司如把问询函中提到的问题解决,同时谨慎检查其他方面从而获得好转与提升,则年报多次问询监管的政策效应也可能像环境规制对经济增长那样存在边际递增效应。基于前述分析,本文提出以下假设:

H2:年报问询函多次问询监管对上市公司信息披露评级存在正向影响,且影响具有边际递减效应。

三、研究设计

(一)研究样本

本文以2017年至2021年5年内收到上交所或深交所发出的年报问询函两次及以上的上市公司为研究对象。样本研究期间收函次数2次及以上的观测值总计1983个。样本观测值筛选过程:(1)删除2个金融企业观测值;(2)由于少部分公司在一个年度内2次及以上收函,因此样本数据中存在某个体当年数据有多个观测值的情况,为确保后续分析中每年个体数据的唯一性,删除其中多余的观测值数据。为保证数据准确性,将收函次数计入在保留观测值中,5年总计删除重复观测值86个;(3)删除主要变量缺失值26个。通过以上筛选,最终获得1869个样本观测值进入后续Logistic回归分析。

本文数据来源:“信息披露评级”指标数据分别来自上交所官网公布的“沪市主板上市公司年度信息披露工作评价结果”、深交所官网“信息披露”之“信息披露考评”。“问询主题异同”、“问询高频主题数量”指标数据系作者根据上交所、深交所年报问询函手工整理。其他相关数据来源于 CSMAR 数据库。

(二)变量定义

1.被解释变量。

(1)问询函收函次数(CLNO):在研究期间内第i个上市公司截至第t年度累计收到年报问询函的次数。关于问询函次数指标取值,已有研究主要包括两类,取对数与自然次数。如赵振洋(2022)在研究问询函监管对公司投资效率的影响中以“公司当年度收问询函次数加1取对数”作为“问询函次数”变量取值;李晓溪等(2019)以第t年年报收到问询函次数的对数作为年报问询函次数指标值。另有部分研究直接将问询函收函次数作为变量,如陈硕等(2018)以公司当年收到年报问询函的总次数作为问询次数变量。由于本文研究需详细区分不同收函次数,且考虑到收函的自然次数仅为2至7次,因此将年报问询收函自然次数作为因变量指标值。

(2)信息披露评级(IDA):借鉴林长泉等(2016)的研究,本文以上交所与深交所官网公布的上市公司信息披露评级结果作为指标值。交易所根据评价计分确定评级结果:评级从高到低依次为A、B、C、D四个级次,A代表上市公司信息披露较好,D代表信息披露相对较差,在深交所评级中A、B、C、D分别对应“优秀、良好、合格、不合格”。由于交易所信息披露评价内容是对上市公司信息披露质量较全面的评价,评价形式为公司自评与交易所评价结合的方式,具有一定强制性,且交易所对外公布结果表明信息经受广泛监督,因此本文将其评级结果作为信息披露评级指标值。

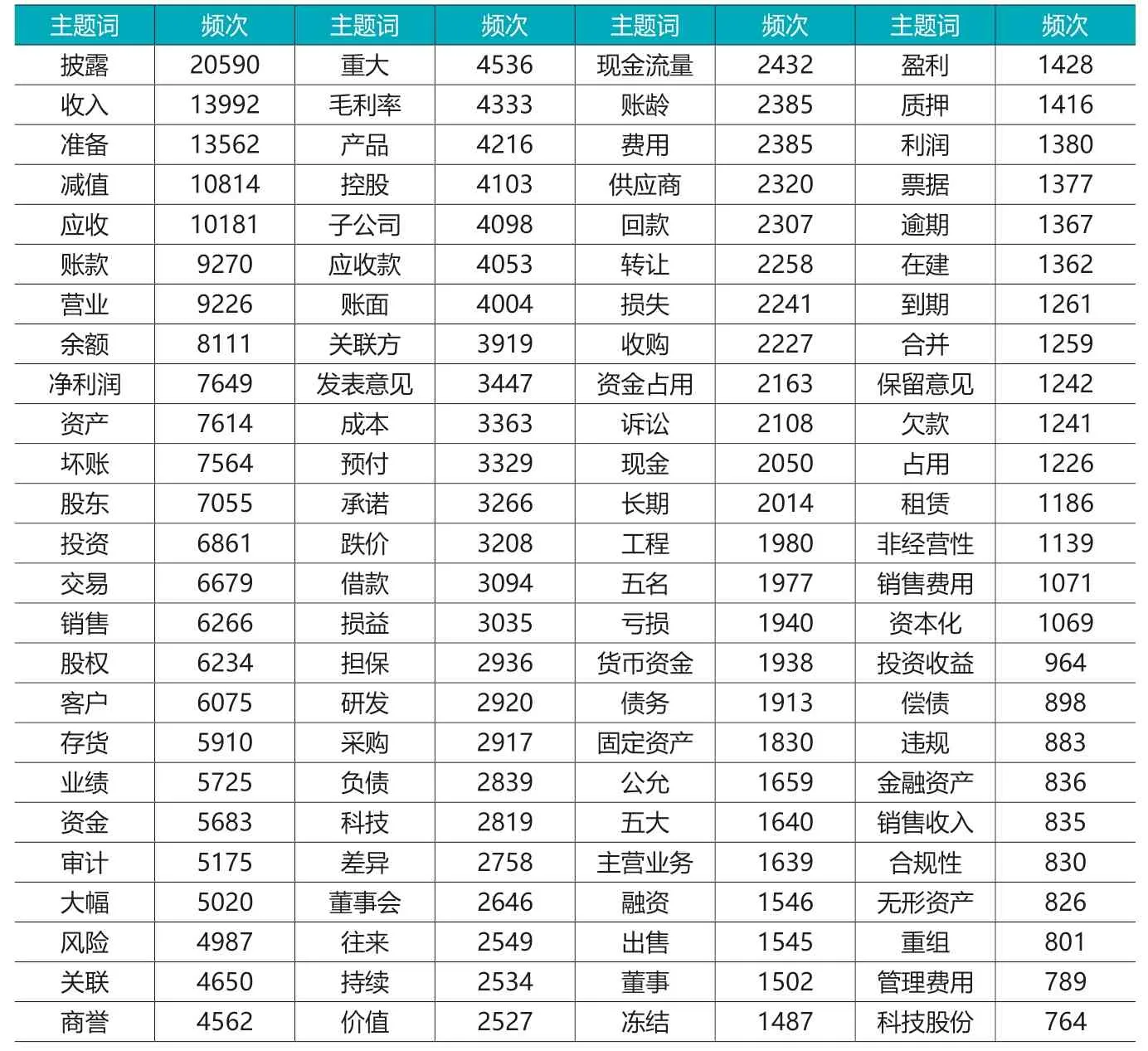

2.解释变量。借鉴Kubick et al.(2016)以10-K文件中出现税收相关词汇的数量作为反映税收相关内容披露的变量确定方法,为研究年报问询主题同质程度,本文先采用python软件分词统计,得到样本公司5年研究期间收到的所有年报问询函中出现频次最高且与公司年度报告反映财务状况、经营成果、现金流量较为相关的前100个主题词(见表3)。然后,统计出100个主题词在每份年报问询函中出现的频次,再根据统计数据分析确定问询主题相关变量指标值:(1)问询同质主题(YOY):虚拟变量,第i个上市公司第t年度收到的年报问询函与上一份问询函有一个及以上相同主题词(即“同质主题”)则取值1,如无相同主题词(即“异质主题”)则为0。如公司在一个年度收到2份问询函且均有一个及以上相同主题词变量取值1;无相同主题词则取值0。(2)问询主题数量(CLST):测度上市公司收到前述高频主题词情况,以第i个上市公司第t年度收到的年报问询函中100个主题词出现的频次加总数作为变量指标值。

表3 年报问询函样本中前100个主题词频次统计

3.控制变量。借鉴Cassell et al.(2013)、Kubick et al.(2016)、陈运森等(2019)、聂萍等(2020)、万华林等(2022)、邓祎璐等(2022)、王琬婷(2022)等的研究,本文控制变量包括:是否八大(BIG8)、产权性质(PR)、亏损风险(LOSSR)、上市时长(AGE)、税收规避(TA)、资产规模(AS)、内部控制质量(ICQ)等。变量具体定义见表4。

表4 研究变量定义及取值释义

(三)模型构建

为检验假设1,验证企业多次收到问询函是否与同类问询主题显著相关,借鉴Cassell et al.(2013)、Kubick et al.( 2016)、陈运森等(2019)、聂萍等(2020)等的研究,构建模型(1)、模型(2)。为检验假设2,参考林长泉等(2016)、Bozanic et al.(2017)、陈硕等(2018)、李晓溪等(2019)相关研究,构建模型(3)。考虑到年报问询函发出时间为上市公司年度报告发布后,如问询发函年度为2021年,则年度报告的年度为2020年,因此本文回归模型中指标值来源于年度报告的变量(TA、BIG8、ROA、LOSSR、AS、ICQ)取提前一期。由于本文因变量均为有序变量,借鉴杜兴强等(2017)、夏江山(2018)、Kryzanowski and Mohebshahedin(2020)等的研究方法,本文构建的模型(1)-(3)均为有序logistic回归模型。

模型(1):

模型(3):

四、实证结果分析

(一)描述性统计

表5列示出主要变量的描述性统计结果。年报问询函收函次数(CLNO)平均值为2.169074,且中位数为2,反映出样本研究期间收函次数达到3次以上的相对较少,样本数据显示“高次”占比31.8%。问询同质主题(YOY)平均值为0.6040663,且中位数为1,初步表明同质主题现象较多,样本中同质主题占比60.4%,异质主题占比39.6%。问询主题数量(CLST)平均值为186.206,一定程度上表明样本公司收到的年报问询函中前述高频主题词数量较大。信息披露评级(IDA)平均值为2.146067,初步表明多次收函公司信息披露水平整体相对较低,1869个观测值中评级为A(指标值为4)的仅3个,评级为C的占比最大,44.9%。主要控制变量分析:超过一半的样本内部控制(ICQ)较差;不同样本公司税收规避(TA)差异较大;产权性质(PR)来看是国企较少;CFO专业背景(CFOE)指标显示超过一半具有财会类专业背景;年报审计的会计师事务所是前八大(BIG8)的相对较少;总资产收益率(ROA)平均值为-0.0721406,且中位数为0.002081,反映出多次收函企业亏损情况较多较重。

表5 描述性统计

(二)基本分析

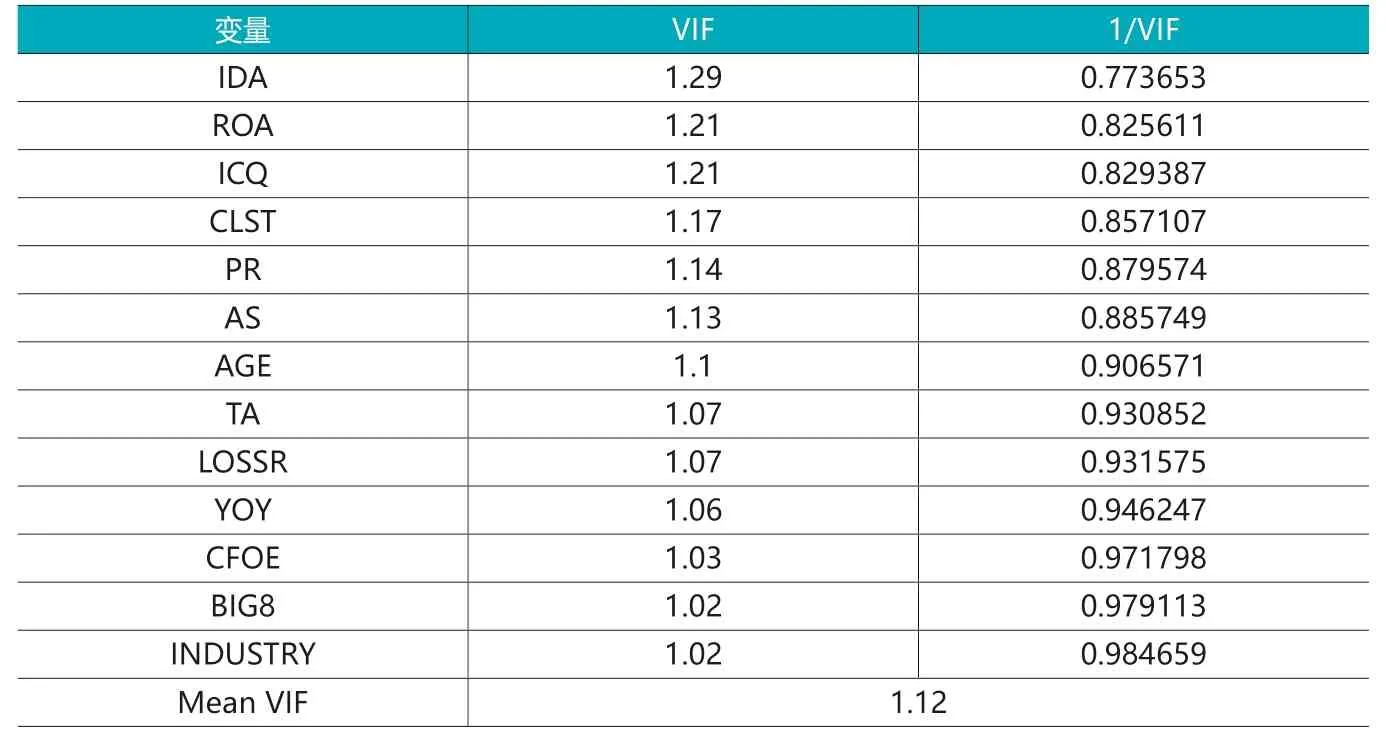

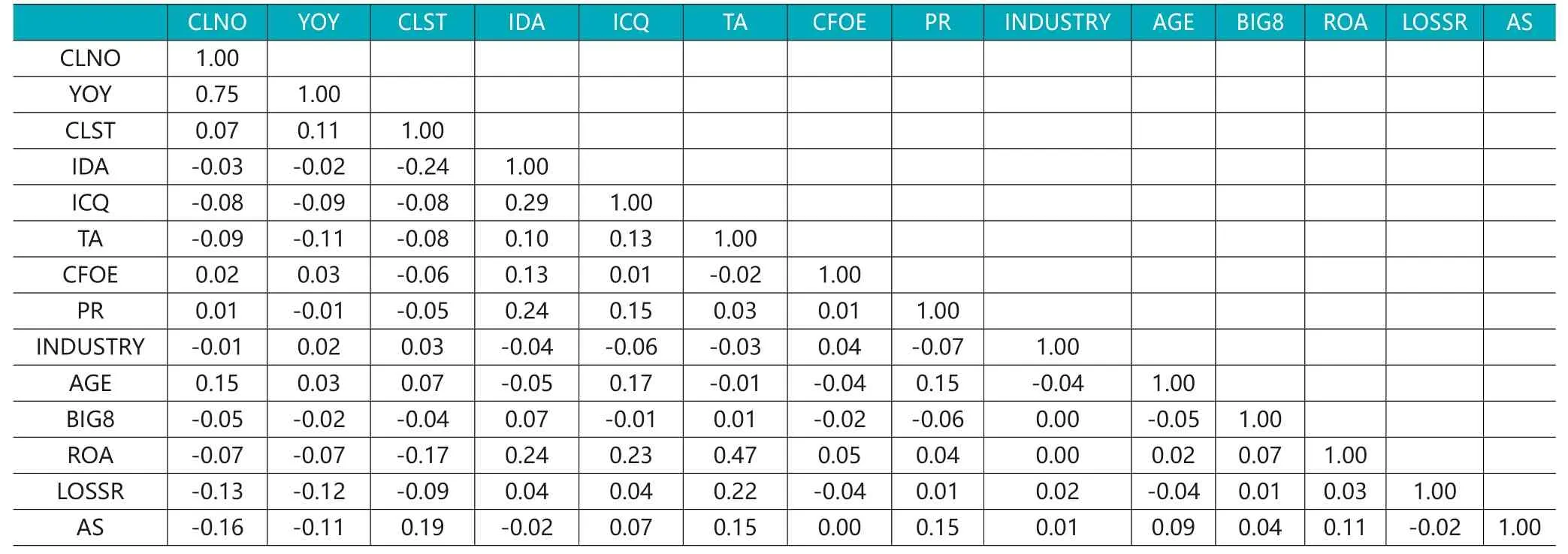

logistic回归模型中,要求变量相互独立且不存在多重共线性(夏江山,2018)。以CLNO为因变量、其他变量为自变量进行回归分析(表6),可知所有变量的VIF值远低于10,表明不存在多重共线性。另外,表7列示了变量的spearman相关系数,初步表明自变量YOY与因变量CLNO存在显著正相关关系,其他变量之间spearman相关系数低于0.5,一定程度表明不存在多重共线性。

表6 多重共线性检验结果

表7 相关系数表

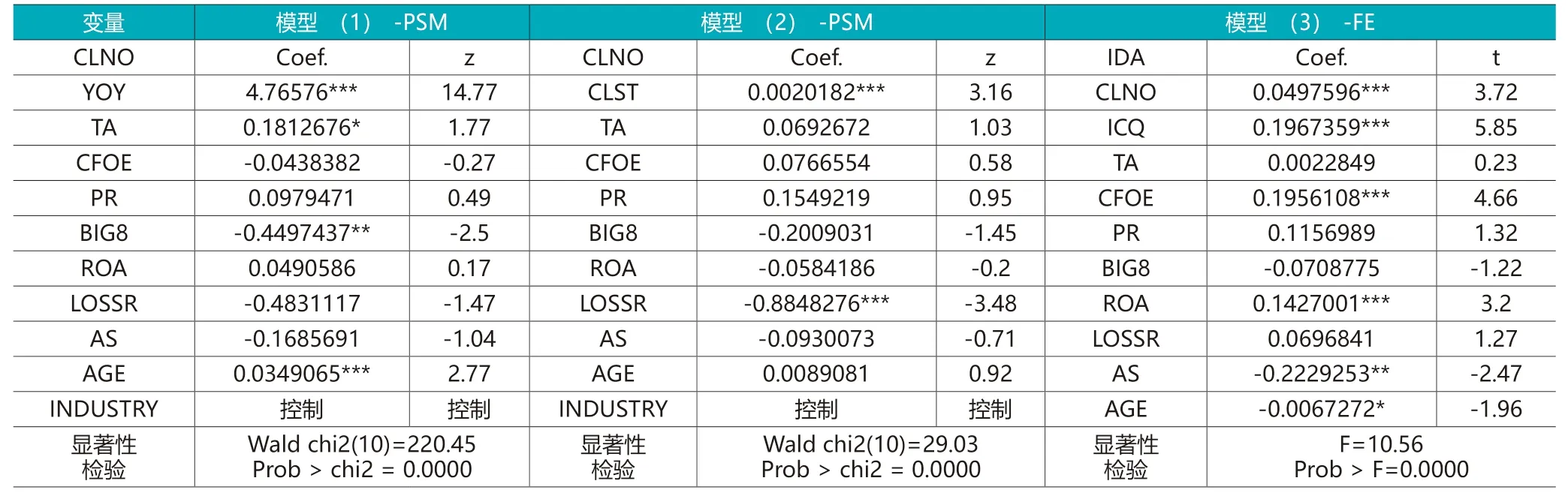

关于假设1:表8模型(1)回归结果显示,问询同质主题(YOY)系数为4.503045,通过1%显著性水平检验,意味着问询同质主题对年报问询函收函次数的正向影响幅度甚大。模型(2)结果显示,问询主题数量(CLST)系数为0.001495,通过1%显著性水平检验,意味着对收函次数产生显著的正向影响。公司收到的问询函中出现前文统计的高频主题词数量越大,意味着公司出现主题词所体现的同质问题越多,从而增加多次收函的可能性。当公司因同质主题收函意味着公司因前文分析的客观或主观原因导致未能充分解决问题,从而更可能多次收到问询函,因此年度报告问询主题类型会对上市公司多次收函产生显著的正向影响。控制变量方面,BIG8、LOSSR、AS、AGE通过显著性水平检验,其中AGE系数为正表明公司上市年限越长则收函次数增加的可能性更大,BIG8、AS两个自变量的系数为负表明产生负向影响,与Cassell et al.(2013)、聂萍等(2020)等已有研究结论较为一致。LOSSR系数为负,意味着都属多次收函样本的情况下,如公司净资产收益率在0-1%之间则收函次数倾向于更少,因为与亏损企业相比盈利的企业综合状况相对较好,因此收函的可能性反而更低。

表8 模型(1)-(3)基本回归结果

关于假设2:模型(3)回归结果显示信息披露评级(IDA)作为被解释变量时,CLNO的系数为0.1447949,通过1%显著性水平检验,表明年报问询函多次问询监管对上市公司信息披露评级具有显著的正向政策效应,与Bozanic et al.(2017)、彭雯等(2019)等已有研究一致。对于多次问询监管的边际效应,表9展示了在特定值处(CLNO分别为1-7)的边际效应与平均边际效应。从特定值处边际效应看:当公司信息披露评级较差(如IDA=1所在行)的情形,在CLNO=1时,特定值处边际效应值为-0.0147124;在CLNO=2时,特定值处边际效应值为-0.014043。从CLNO=1到CLNO=7下降的比例逐步减少至1.06817%,可见多次问询监管对信息披露评级的影响存在边际递减效应。当公司信息披露评级较好(如IDA=3所在行)的情形,在CLNO=1时,特定值处边际效应值为0.0191018;在CLNO=2时,特定值处边际效应值为0.019482。从CLNO=1到CLNO=7比例逐步增加至2.05205%,表明多次问询监管对信息披露评级的影响存在一定的边际递增效应。另外,由于1869个观测值中仅3个对应信息披露评级为A级,表明多次收函的公司信息披露质量达到优秀的非常少,且IDA=4所在行所有dy/dx值对应的P值均大于0.1,表明边际效应不显著。综合来看,多次问询监管对信息披露质量较差的公司,可能因前文所分析的主客观原因而“屡教不改”,问询函监管政策效应也存在边际递减效应;对信息披露质量较好的公司虽然也因存在问题或疑问收到问询函,但公司整体经营管理情况为其创造了更有利的“知过必改”条件与能力,且考虑修复自身声誉(聂萍等,2020)等则“知过必改”意愿更强,因此问询函监管政策效应存在边际递增效应。

表9 边际效应分析-模型(3)

(三)稳健性检验

由于上市公司的内部控制存在披露不充分或缺陷时,交易所在年报问询函中会要求公司整改与完善内部控制(聂萍等,2020)。另外,姚海鑫,冷军(2016)指出加强内部控制建设有助于提高上市公司会计信息披露质量。因此,在模型(1)-(3)中加入衡量内部控制有效性的指标ICQ变量进行分析,回归结果见表10,内部控制对因变量的影响与已有研究结论一致,模型中主要变量系数与基本回归模型中较为一致,支持本文主要结论。

表10 稳健性检验—加入ICQ变量

为缓解内生性的影响,借鉴陈运森等(2019)的研究,选取ICQ、AS、AGE、ROA变量进行采用倾向得分匹配(PSM),对模型(1)和(2)进行稳健性检验。借鉴Cassell et al.(2013)研究,以问询函中主题总数作为因变量,采用普通最小二乘法(OLS)线性回归模型进行分析的做法,对模型(3)采用面板数据固定效应线性回归模型进行分析。回归结果见表11,模型中核心自变量与因变量关系与基本回归结果一致,表明本文主要结论稳健。

表11 稳健性检验—PSM、FE

(四)进一步分析

为进一步分析年报问询函多次收函的因素及监管效应,考虑到本文样本中制造业占比近70%,结合吴溪,张俊生(2014)相关研究,本文选择收函次数最高(7次)的制造业公司代表“吉艾科技”(股票代码:300309)进行深入分析。该公司从2017至2021年每年收函,2018与2021年均收函两次,相关信息见表12。一方面,公司收到的年报问询函中同质主题现象明显,如大部分年度都提到财务指标异常(如收入、现金流、应收款项等);另外应收账款和其他应收款及坏账准备的计提依据、是否关联交易等也出现多次;该公司AMC业务相关事项连续五次在年报问询函中出现;资产减值及依据等也出现次数较多,2019年问询函中明确提到2017年问询函中金融资产、2018年应收款项等相关信息,一定程度上说明公司存在因同质问题经多次问询仍未充分解决的情况,可能缘于公司经营业务及结构相对复杂(如2018年问询函中信息表明公司在报告期内新增AMC业务,分为收购处置类、收购重整类与管理服务类,新设20家AMC业务子公司与7家结构化主体)、经营情况(5年中ROA指标值3年为负)、内部控制(5年中4年ICQ指标值为0)等因素,与前文的理论分析与实证检验结果较一致。另一方面,作为本文样本中收函次数最高的四家公司之一,公司整体信息披露水平相对较低(5年中4年IDA为2,即评级为C级),2018、2021两年中每年第二次收函问题与第一次相比均显著减少,表明经过之前的问询已解决部分问题,信息披露质量有所提升,说明多次问询监管对信息披露质量有改善作用,与前文理论分析及基本回归分析比较相符。而从多次问询的边际效应来看,该公司从2018至2021年信息披露评级均为C级,从这一角度看多次问询监管存在一定边际递减效应,对于收函次数甚多的公司来说可能由于前文分析的主客观因素导致信息披露改善程度受一定不利影响。

表12 进一步分析样本年报问询函信息

五、结论与启示

本文以年报问询监管中占比超过一半(表2中公司总数与问询函总数两项比例均大于50%)的多次问询为研究对象,通过有序logistic回归实证分析上市公司多次收函与“同质主题”的关联性以及多次问询监管的边际效应。结论表明,问询同质主题现象较普遍(本文样本中同质主题占比60.4%,异质主题占比39.6%),问询同质主题与问询主题数量对年报问询函收函次数具有显著的正向影响,表明问询主题类型对年报问询函收函次数具有显著影响。信息披露质量较差的公司由于经营管理、内部控制等因素而面对多次问询监管“屡教不改”,令问询函监管政策效应存在边际递减效应;信息披露质量较好的公司因更有利的条件、能力与意愿等“知过必改”,令问询函监管政策效应存在边际递增效应。

根据以上分析,从两个方面提出建议。一是针对“屡教不改”现象,从公司衡量自身行为的成本收益(聂萍等,2020)角度,加大对公司多次收函行为的处罚,如提高多次收函与公司后续融资、公司年报信息披露要求等影响公司重大事项的关联性;对于交易所机构级别相对较低且不是直接处罚引起的不够重视(李晓溪等,2019),应建立更为直接的多次问询收函情况与证监会相关处罚的衔接机制,如问询函收函次数达到一定值也会受到证监会相应处罚;也可考虑将上市公司问询收函次数情况统计表格数据(实时更新)公布于交易所网站。二是对于多次问询监管在不同情况下存在边际递减和边际递增效应,结合问询次数设计分级惩罚机制,如在一定周期内(如三年、五年为一期)收函达到相应次数则收到相应惩罚,且次数越高处罚越重,另一方面对于“知过能改”也应设计一定的正向激励机制。