小麦粒重与幼苗根系生长发育的关系

马秀云,赵 鹏,程明珠,许盛宝,王晓明

(西北农林科技大学农学院,陕西杨凌 712100)

小麦(TriticumaestivumL.)作为主要粮食作物之一,在全世界范围内广泛种植。小麦根系是重要的营养器官,在维持小麦地上部分结构、吸收土壤中水分和矿质营养的同时,还承担着合成代谢有机物、地上与地下物质信息交换的功能,因此良好的根系对于小麦地上部分的生长发育以及最终产量形成具有重要意义[1-2]。

种子是植物发育的起始基础,也是幼苗形态建成的关键。千粒重作为小麦产量构成的三要素之一,具有相对稳定的表型特征,可以在一定程度上反映种子中贮存营养物质的多少。研究表明,大粒种子在种子活力[3-6]、幼苗鲜重和干重[7-9]、幼苗根长和根数[10-13]、幼苗长势[14-19]等方面相比于小粒种子存在一定优势。因此,粒重大小与小麦幼苗形态建成密切相关。但是,先前的研究大都集中于粒重对小麦出苗时间、出苗率和幼苗长势等地上部性状的影响,关于粒重对小麦幼苗根系发育影响的研究还较少。随着种子营养物质的消耗,小麦幼苗根系发育何时受到影响,影响程度有多大,需要进一步研究。本研究根据千粒重将60个小麦品种分为三类,分析粒重对小麦幼苗根系生长发育的影响,以期为小麦高产栽培和大粒品种选育提供参考。

1 材料与方法

1.1 供试材料

供试品种包括西风、红芒蚰子麦、三元麦、疙绉麦、坨坨麦、鲫鱼麦、三月黄、胡须麦、兰溪早小麦、Krac66、红袖子、白蒲、秃芒麦、Indexa、Hamedan1、Duiker、四方麦、土麦、康定小麦、无须麦、鱼鳅麦、和蒲头、Safha3、Fredrick、Carpo、白花麦、Acimital、Glenlea、美原278、中国春、绵麦46、郑麦9023、郑引1号、CENTAURD、PRIMOASI、陕354、扬麦16、科遗26、淮麦20、西农88、山农15、晋麦31、镇麦5号、Claudia、陕旱8675、扬麦17、Knteh、潍麦8号、扬麦11、绵麦40、Saet、碧蚂4号、陇春8号、Napo 63、H114、Filin、丰产1号、PADUS、SAGITTARIO、印度313,共60份。

1.2 试验设计

每份供试小麦材料选取饱满且大小均匀一致的种子120粒。将种子分别装入15 mL离心管,注入无菌蒸馏水常温浸泡6 h。浸泡过后倒出蒸馏水,用消毒液对种子表面消毒10 min,再用蒸馏水冲洗干净,注入1 mL无菌蒸馏水于 4 ℃低温处理2 d,使种子露白时间基本保持一致。继而移入铺有滤纸的发芽盒(12 cm×12 cm×5 cm)中,注入5 mL无菌蒸馏水用保鲜膜封口,并留有4~5个小孔以通气。将置入发芽盒的种子放于培养箱培养14 d(光照条件下24 ℃,黑暗条件下20 ℃;湿度50%;光照强度2 000 lx;光照16 h,黑暗8 h),培养期间定期补充无菌蒸馏水,保证滤纸处于湿润状态。每份供试材料6个重复。

1.3 根系表型测定

在培养的第4、7和14天,每个重复选取代表性幼苗6株,用直尺测量主根长(根和茎分隔处到主根最远点的长度);再将其初生根剪下,放入万深LA-S植物根系扫描仪中扫描,并通过万深LA-S根系分析系统(V.2.6.4.4)分析测定总根长、根表面积和根体积;最后将初生根表面水分擦干,称鲜重。

1.4 根尖分生区观察

采用赵佳男[21]构建的基于共聚焦显微镜(LSCM来自Olympus公司,型号为IX83-FV1200)的方法,在幼苗培养14 d后,取主根根尖部位0.5 cm进行分生区细胞学观察。按照固定-脱水-透明的步骤处理样品并制片,利用LSCM进行细胞结构观察。分生区靠近伸长区的区域,以首个由扁形过渡为方形的细胞作为根尖分生区上边界,其宽度定为分生区宽度,并将其距分生区顶端穹窿形结构的距离定义为分生区长度。

1.5 供试材料粒重聚类

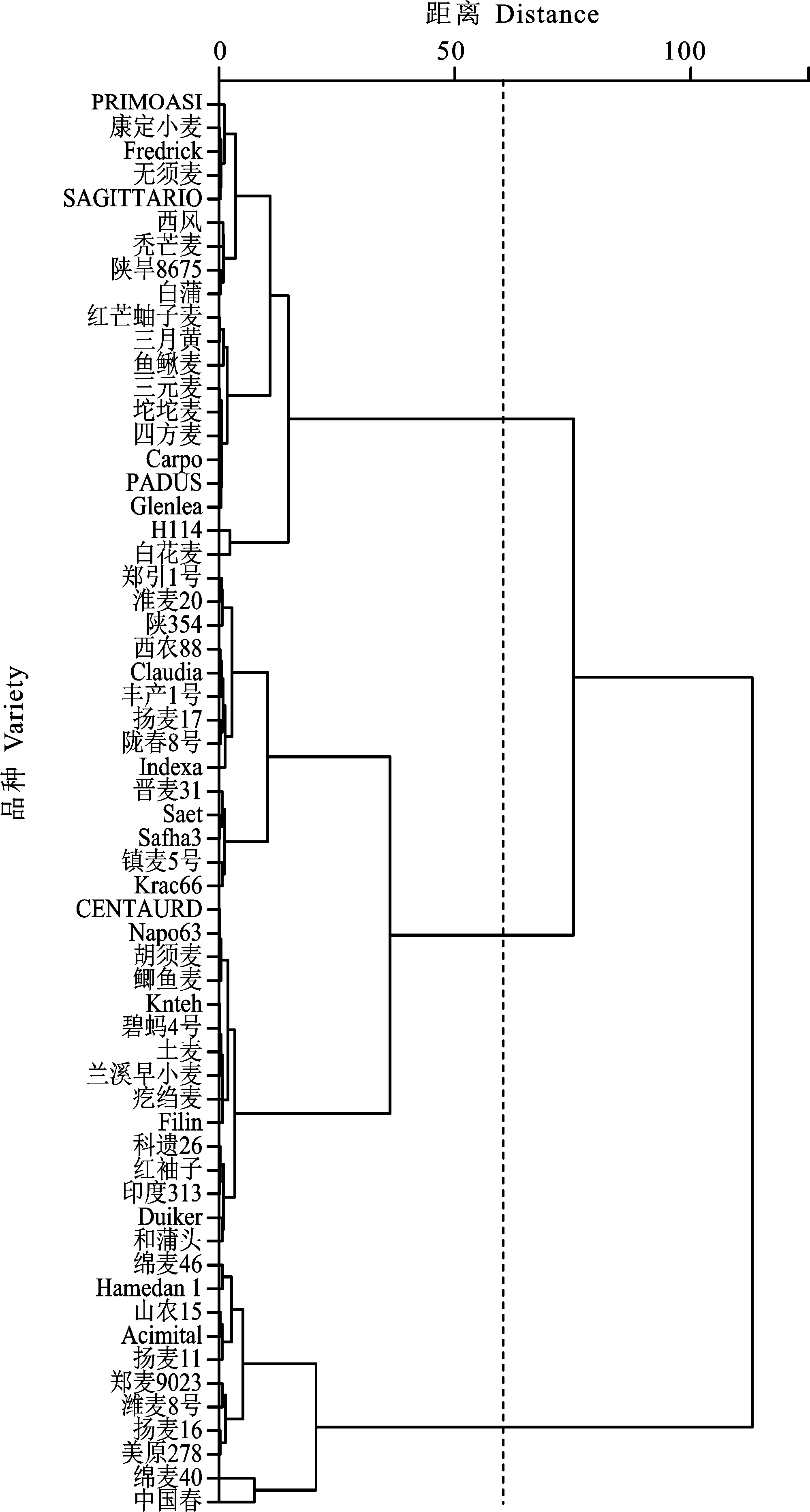

每个供试品种选取饱满、均匀一致的种子若干,散布于测样盘中,利用SC-G考种仪(万深公司,中国)自动测量千粒重,重复三次,取平均值。再根据千粒重数据,对60个小麦材料进行聚类分析,在欧氏距离为60处将供试材料分为三种不同的粒重类型(图1)。其中,第Ⅰ类为小粒重类型,包含20份材料;第Ⅱ类为中粒重类型,包含29份材料;第Ⅲ类为大粒重类型,包括11份材料。三种类型材料的千粒重存在显著差异。

图1 聚类分析结果Fig.1 Results of cluster analysis

1.6 数据分析

采用Origin(2019b)、Graphpad Prism 9和Excel 2019进行数据处理、制图及相关分析。对试验数据进行One-Way ANOVA方差分析,利用LSD检验进行多重比较,确定各因子之间的差异显著性。

2 结果与分析

2.1 小麦萌发第4天根系性状特点

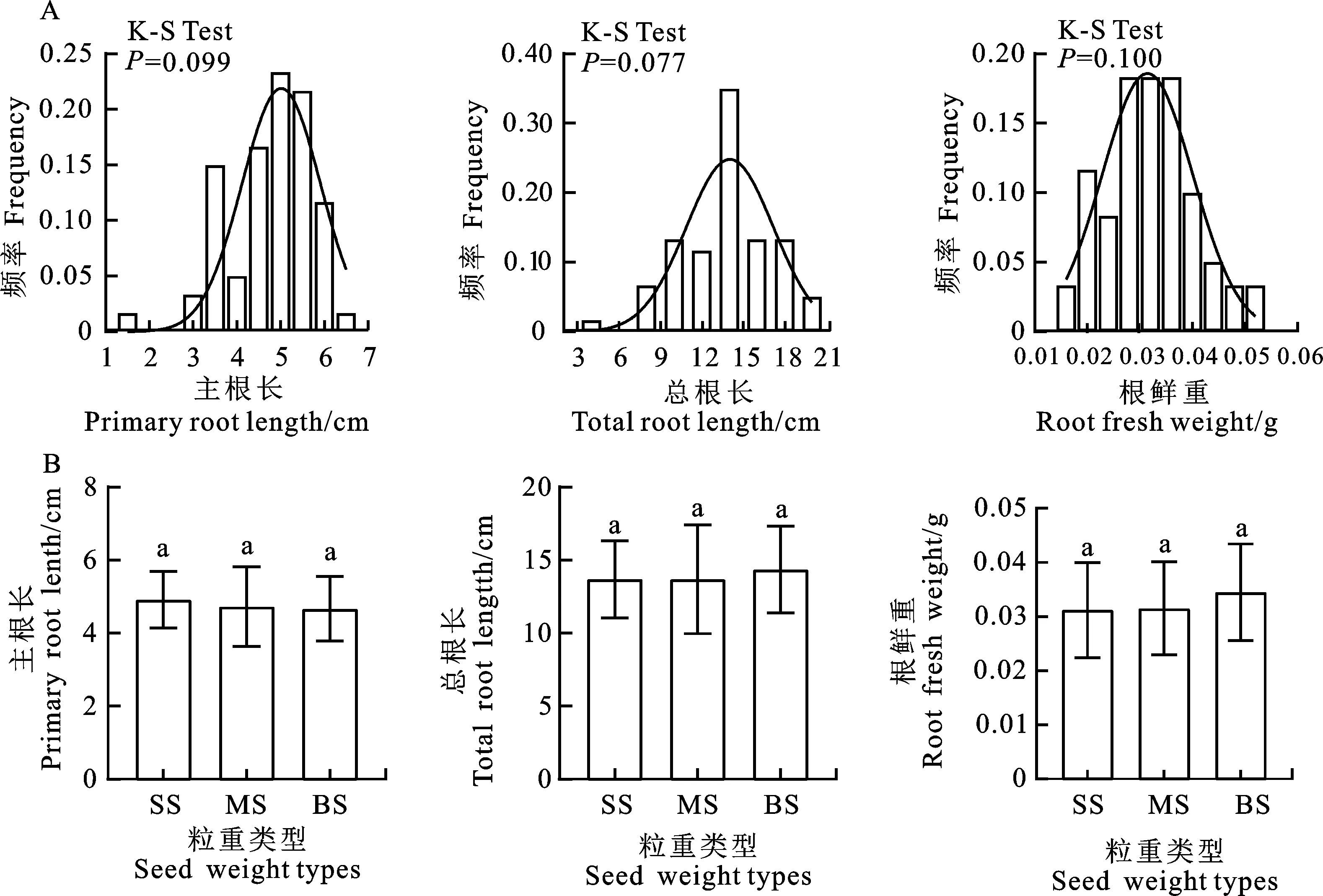

供试材料种子萌发第4天的主根长、总根长和根鲜重均呈现正态分布(图2A)。其中,主根长平均为4.78 cm,变异系数为19.8%;总根长平均为13.82 cm,变异系数为23.3%;根鲜重平均为0.032 g,变异系数为27.08%。不同粒重类型间主根长、总根长和根鲜重均无显著差异(图2B),说明粒重对小麦种子萌发第4天的根系没有显著影响。

A:萌发第4天根系表型分布 B:不同粒重类型萌发第4天根系表型的比较,不同小写字母表示不同粒重类型间差异显著(P<0.05)。SS:小粒;MS:中粒;BS:大粒。下图同。A:The distribution of root related traits on the fourth day after germination. B:Comparison of root related traits among the three kernel-weight groups on the fourth day after germination. The different letters above bars represent significance at 0.05 level.SS:Small seed;MS:Medium seed;BS:Big seed.The same in figures 3-5.图2 小麦种子萌发第4天根系表型分析Fig.2 Analysis of root related traits on the fourth day after germination of wheat seed

2.2 小麦萌发第7天根系性状特点

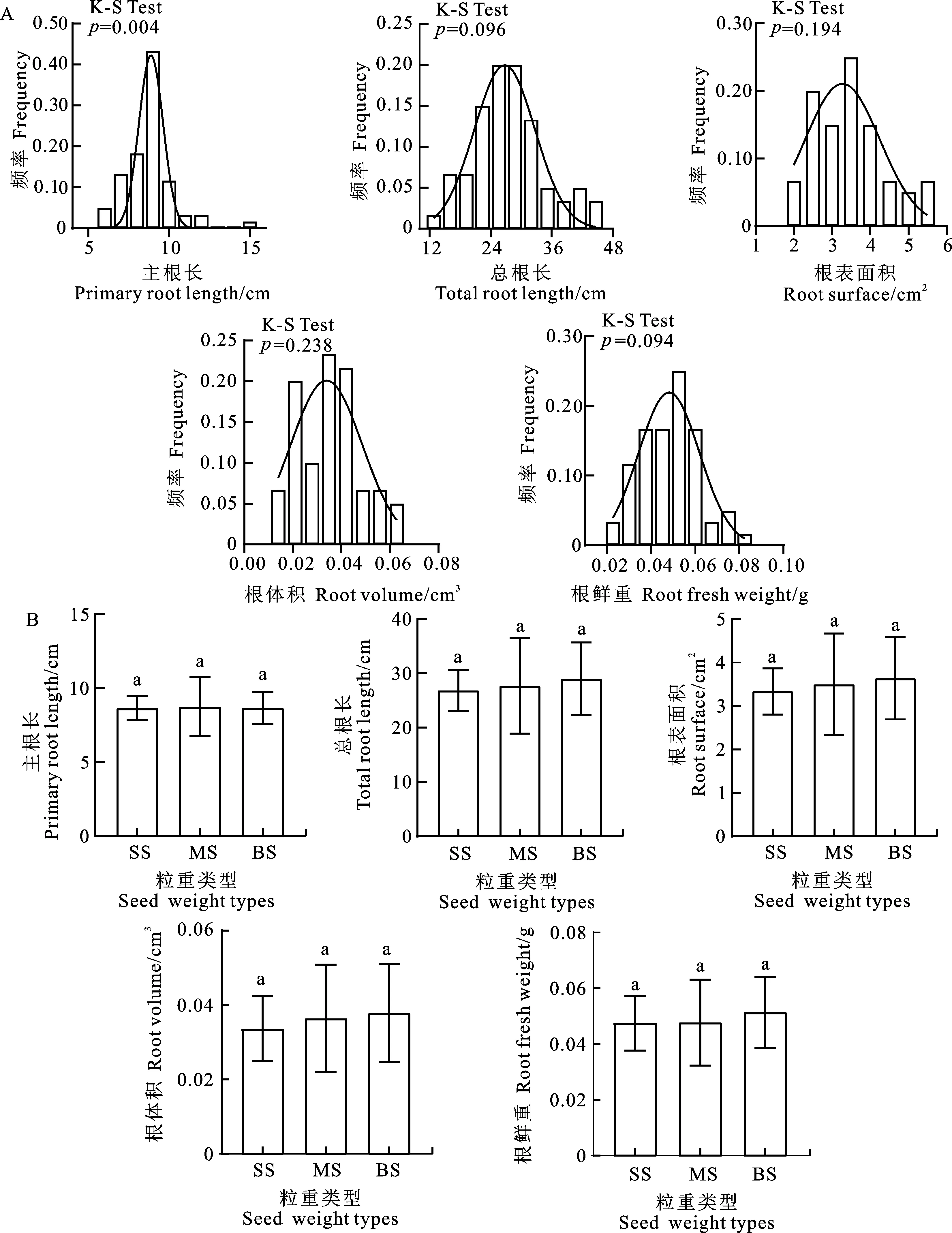

供试材料种子萌发第7天的主根长、总根长、根鲜重、根体积和根表面积均呈正态分布(图3A)。其中,主根长平均为8.71 cm,变异系数为 17.4%;总根长平均为27.67 cm,变异系数为 25.39%;根鲜重平均为0.048 g,变异系数为 27.25%;根表面积平均为3.47 cm2,变异系数为 27.47%;根体积平均为0.036 cm3,变异系数为34.79%。主根长、总根长、根表面积、根体积和根鲜重虽然均表现为大粒重类型>中粒重类型>小粒重类型,但不同粒重类型间各性状的差异均不显著(图3B),说明粒重对小麦种子萌发第7天的根系生长发育依然没有显著影响。

A:萌发第7天根系表型分布 B:不同粒重类型萌发第7天根系表型的比较。A:The distribution of root related trait on the seventh day after germination. B:Comparison of root related traits among the three kernel-weight groups on the seventh day after germination.图3 小麦种子萌发第7天根系表型分析Fig.3 Analysis of root related traits on the seventh day after germination of wheat seed

2.3 小麦萌发第14天根系性状特点

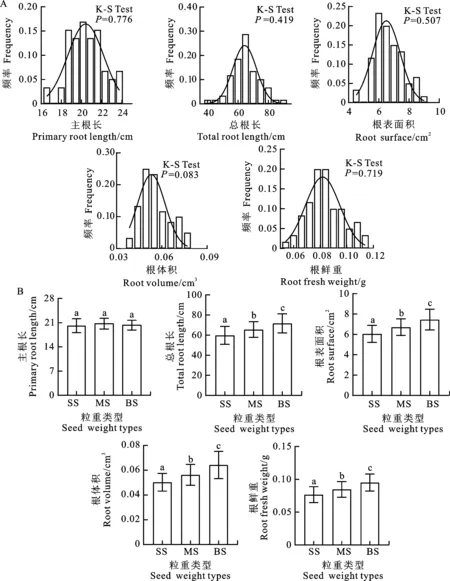

供试材料种子萌发第14天的主根长、总根长、根鲜重、根体积和根表面积均呈现正态分布(图4A)。其中,主根长平均为20.45 cm,变异系数为8.3%;总根长平均为65 cm,变异系数为14.57%;根鲜重平均为0.084 g,变异系数为 16.22%;根表面积平均为6.63 cm2,变异系数为 14.76%;根体积平均为0.056 cm3,变异系数为 17.42%。总根长、根表面积、根体积和根鲜重均表现为大粒类型>中粒类型>小粒类型,且不同粒重类型间差异显著;不同粒重类型间主根长差异均不显著(图4B)。粒重对小麦种子萌发第14天的根系生长发育有显著的影响,但不同性状受到的影响程度不同。

A:萌发第14天根系表型分布 B:不同粒重类型萌发第14天根系表型的比较。A:The distribution of root related trait on the 14th day after germination. B:Comparison of root related traits among the three kernel-weight groups on the 14th day after germination.图4 小麦种子萌发第14天根系表型分析Fig.4 Analysis of root related traits on the 14th day after germination of wheat seed

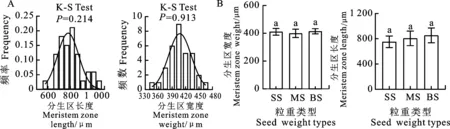

2.4 幼苗根系分生区特点

供试材料分生区长度与宽度均呈正态分布(图5A)。其中,分生区长度平均为799.68 μm,变异系数为14%;分生区宽度平均为407.60 μm,变异系数为6.34%。分生区长度和宽度均表现为大粒重类型>中粒重类型>小粒重类型,但三种粒重类型间差异均不显著(图5B),说明粒重对种子萌发第14天的幼苗根系分生区长度和宽度都没有明显的影响。

A:分生区表型分布 B:不同类型分生区表型的比较。A:The distribution of meristem zone traits B:Comparison of meristems zone traits among the three kernel-weight groups.图5 小麦幼苗根尖分生区表型Fig.5 Meristem traits of wheat seedling root tip

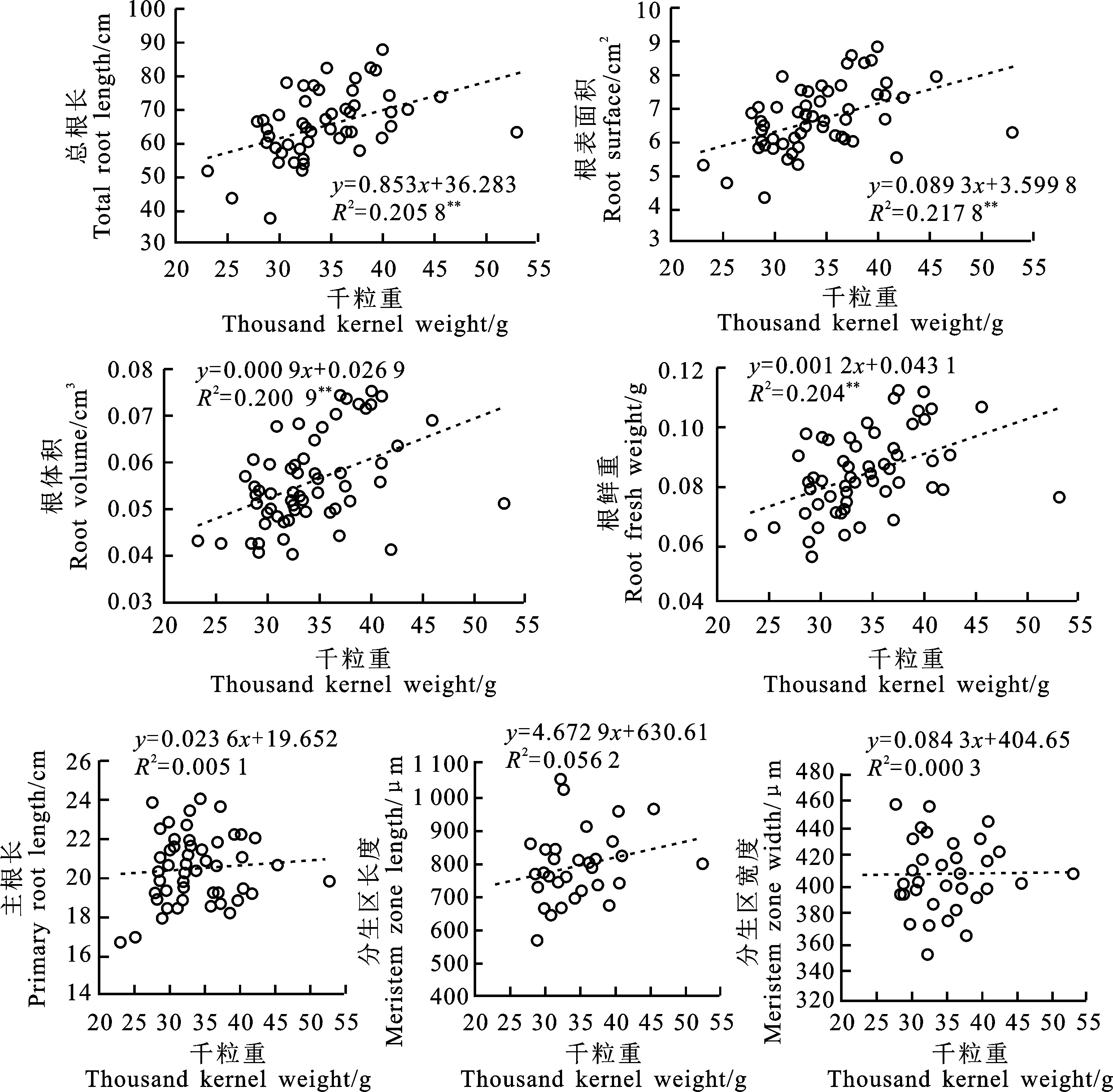

2.5 千粒重与幼苗根系性状的线性关系

将供试材料苗期的小麦主根长、总根长、根表面积、根体积、根鲜重以及分生区长度和宽度分别与其千粒重数据进行线性回归分析。结果(图6)显示,种子萌发第14天的幼苗主根长、分生区长度和宽度与千粒重的线性关系未达到显著水平,而总根长、根表面积、根体积和根鲜重与千粒重间均存在显著的正向线性关系,千粒重分别可以解释总根长、根表面积、根体积和根鲜重20.58%、21.78%、20.09%和20.4%的表型变异,进一步说明粒重的增加对小麦幼苗根系生长发育具有一定的促进作用。

图6 小麦千粒重与根系表型线性回归结果Fig.6 Linear regression result of thousand kernel weight and root related traits of wheat

3 讨 论

根系是小麦吸收水分和土壤矿质营养的主要器官,发达的根系能够显著增强植物的抗旱性,提高水肥利用效率[20,22-24]。小麦苗期根系形态可有效指示成株期的根系分布特点[25-26],也与小麦抗逆性和产量密切相关[27]。因为小麦根系在大田中受土壤环境影响很大,因而本研究采用水培法,其结果误差小、损伤小且操作简便,结合根系扫描分析,可对小麦苗期根系进行快速准确检测。

种子大小对种子萌发、幼苗生长、根系发育等方面都有一定的影响,粒重较大的种子幼苗长势较好[28-30]。千粒重是判断种子大小的重要指标之一,是影响小麦幼苗生长发育的重要因素。对小麦不同穗部位的种子活力进行比较发现,粒重会影响幼苗发育,但无明显规律可循[31]。本实验结果显示,小麦不同粒重类型间种子萌发第4和第7天的幼苗根系都没有显著差异,而种子萌发第14天的幼苗总根长、根表面积、根体积和根鲜重均表现为大粒重类型显著高于中粒重和小粒重类型,而主根长、分生区长度、分生区宽度在粒重类型间均无显著差异。由此也可以看出,不同粒重类型之间小麦根系生长发育的差异在种子发芽初期表现不明显,但随着植株的生长,根系的总根长、根体积、根表面积都在增大,这种差异逐渐明显,可能是因为大粒重类型小麦的种子粒重大,种子胚乳内含物较多,能为幼苗的生长发育提供相对充足的营养支持。另外,从线性回归结果看,千粒重和根系一些性状间存在显著的相关性,说明两者间可能存在共同的遗传因素调控[9,32]。值得注意的是,不同根系性状受到粒重影响的程度不同,且只能解释20%左右的根系表型变异,但由于试验条件所限,只对不同粒重类型小麦幼苗初期的根系表型进行了比较,关于粒重是否对小麦根系的后期发育存在影响,还需进一步的研究。这些结果是否在幼苗生长发育的其他时期能够表现出来有待进一步分析。