数字技术赋能社会救助:缘起、风险及治理

匡亚林 蒋子恒 张帆

中图分类号:D632.1文献标识码:A文章编号:1009-3176(2023)02-086-(12)

摘要:社会救助当前正面临从救助绝对贫困到救助相对贫困、从被动救助到主动救助、从社会救助不均到精准社会救助的阶段性跨越,以人工智能、互联网与大数据等为代表的数字技术成为推动社会救助发展的重要支撑,数字化转型成为社会救助的必然选择。与此同时,技术应用也成为社会救助系统性风险产生的新路向,通过“工具-价值-治理”的渐进式框架予以分析,社会救助数字化转型中存在数字识别失效、数字规则异化、数字系统封闭、数字体系割裂等失灵危机。针对数字化转型中的失灵风险以及现有救助逻辑中的冗余程序,提出数字化社会救助的新流程,并通过凝聚两端资源、明确人本价值、构建开放体系以及制定统筹制度消解数字失灵危机、夯实技术运行底座,助力社会救助的高质量发展。

关键词:社会救助;智慧救助;数字技术;技术治理;技术风险

2022年10月,习近平总书记在党的二十大报告中指出,应构建分层分类的社会救助体系,健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系,扩大社会保险覆盖面。作为社会保障体系的最后防线,社会救助事关困难群众基本生活和衣食冷暖,是一项兜底线、救急难、保民生、促公平的基础性制度安排。2020年9月,由民政部和财政部起草的《中华人民共和国社会救助法(草案征求意见稿)》公布,尝试以法律形式明确社会救助对象、社会救助内容、社会救助程序、社会力量参与、监督管理与法律责任等核心要素,促进社会救助制度更加成熟更加稳定,契合了新形势下社会救助制度的新任务与新要求。2022年3月,习近平总书记就社会救助兜底保障工作作出重要指示,随后民政部印发《关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神进一步做好困难群众兜底保障等工作的意见》,强调通过统筹救助资源、建立监测平台,主动实时搜寻低收入人群,系统同步生成方案调配资源,实现社会救助精准化。当前数字政府建设正如火如荼地推进,数字化履职成为国家治理体系和治理能力现代化的有力支撑,而社会救助作为关系民生、连着民心的重要工作,依靠数字技术、协同数字技术、嵌入数字技术以回应国家治理需求应成为社会救助工作转型的基调,数字技术在公共治理领域的探索与设计从顶层的政纲逐渐下沉至具象的治理实践。

我国的社会救助,最早可以追溯至商周之变,大同社会、兼爱利他、以民为本等济民思想均源于此时[1]。新中国成立后,我国的社会救助工作取得长足进步。1953年,为应对连年的自然灾害,内务部增设救济司主管赈灾救济工作。1978年,民政部恢复设立,成立了城市社会福利司、农村社会救济司等下属单位主管全国的社会救助工作。1993年,上海、厦门、武汉等地开始着手制定辖内城镇居民的最低生活保障制度。1997年印发的《国务院关于在全国建立城市居民最低生活保障制度的通知》标志着全国范围内基本生活救济制度的成形。为解决社会救助覆盖面狭窄的问题,民政部于2006年提出建设以低保为核心的新型社会救助体系,实现医疗、教育、住房等多领域的全覆盖。2014年,国务院颁布《社会救助暂行办法》,标志着具有中国特色的社会救助体系已基本定型[2]。纵观社会救助发展史,不难发现社会救助政策具有明显的时代色彩,目的在于化解时代危机、保障社会稳定、兜底基础民生。自2020年全面打赢脱贫攻坚战后,我国社会正迈向“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”的远景目标,社会救助工作蕴涵的“共享”和“富裕”要点正与共同富裕的要义相耦合。可见,社会救助制度发展至今,其功能不仅没有消减,还成为提高全体人民福祉的重要抓手。

随着社会救助工作分量日渐彰显,利用数字技术提升救助效能自然迫在眉睫,然而更迭递嬗的数字技术无法面面兼顾,技术万能、技术替代、技术赋权和技术共赢都只是技术治理应用热潮下的幻象[3],其设想按照治理工作的逻辑搭建技术流通道,从而实现数据采集、分析的优化升级,但社会和人在技术洪流中却从多维度的立体失真为散落的比特[4]。数字技术的中立性[5]、代表性[6]、合法性[7]等屡遭质疑,国家和政府需防范肇始于数字异化的系列风险。数字技术固然不是十项全能,那为何社会救助的数字化转轨仍有其必要性?梳理社会救助数字化转型的脉络轨迹,探讨数字赋能社会救助的程序优势与失灵危机,并据此提出矫正数字救助失灵的政策建议。

一、数字技术赋能社会救助:缘起

(一)从绝对贫困救助到相对贫困救助

社会救助依靠农村扶贫开发和城乡社会救助等常态化与非常态化贫困治理工作创造了人类减贫史上的奇迹。但贫困治理工作并未终结,而是转向攻克更为艰巨、复杂和分裂的相对贫困。学界对相对贫困这一概念并不陌生,早在20世纪我国学者根据国外减贫工作就对此作出系列研考,减贫工作的定位偏移、公共政策的投放失衡、资源俘获的马太效应使得相对贫困问题愈发凸出[8]。不同于绝对贫困中对“可采纳最低生活标准”的客观界定,相对贫困的界定有两派观点,阿马蒂亚·森(Amartya Sen)基于可行能力视角赋予相对贫困以饥饿和营养不良的绝对内核[9],汤森(Townsend)则将相对贫困置于动态视角之下,以与社会参照物之间的差距来解释贫困[10],最终两派观点在“多维贫困”上达成和解。除收入外,贫困还发生在消费、机会、健康、资源和教育等多领域中[11]。

社会救助作为兜底贫困治理的制度设计,自然伴随着治理对象的迁移而转型。绝对贫困下救助对象以“三无”人员和特殊人群为主[12],其需求相对单一,无须算法甄别、设计、实施,通过普遍性的现金和实物给付即可缓解,但该种救助方式存在下述问题:第一,救助理念消极单调,可持续性不强。实质是通过“输血”的手段兜底困难群众的基本生活,救助主体在资源分配中扮演“家长式”角色,难以激发救助对象的主观能动性以形成正回饋,严重依赖于政府财政拨款,然而单位预算资金对贫困减缓的边际效益也呈下降趋势,可持续性堪忧[13]。第二,救助针对性欠缺,见效甚微。其着眼于目标群体收入水平低下的表象展开帮扶,但低收入的形成原委并不相同[14],包括权利匮乏、社会排斥、人力资本短缺等,此外还有部分群体因子女数量、身体疾病、家庭变故等缘由造成刚性支出庞大,从而导致赤贫。针对成因迥异的救助需求辅之以相同的救助方式,其效果自然不济。第三,救助标签污名化,激励效应孱弱。受助者相对政府而言不具备对等的权责关系,成为政府、社会给予救助的受动体,部分具有劳动能力的受助者长期“不劳而获”产生的“福利依赖”致使社会救助污名化,不利于该群体培养积极正向的心理态度和行为倾向,危及社会救助的良性发展。相对贫困则要求在对象识别方面,摒弃将收入作为唯一的判断标准,建立以收支为核心,教育、住房、医疗为外延的综合识别体系;在资源投放方面,瞄准受助群众多层次且多元化的需求进行针对性投放;在途径选择方面,化单一的资金投放为针对性的能力提升。引入大数据、区块链、机器学习等先进技术,建立社会救助资源库与智能推荐系统,根据相关算法生成个性化救助方案,通过救助前智能研判、救助时精准引导和发放、救助后跟踪优化,为社会公众提供多维度、多层次的救助资源,通过技术赋能以满足相对贫困背景下社会救助的新要求。

(二)从被动社会救助到社会主动救助

从社会救助演化发展史着手分析,新中国刚成立时民生凋敝、百业萧条、自然灾害频发,为维护社会稳定,解决民众基本生活问题,相关职能部门开展突击式的社会救助工作。而后“行政捕获”和“市场抽取”的交替作用造成了城乡对立的二元经济结构[15],同期的社会救助制度也呈现出典型的二元分割特征。改革开放后,社会经济形势急剧变迁,国企改革、员工下岗等社会现实倒逼救助手段的不断强化,从单项生活救助逐渐演变为法制化的救助体系。政策演化均旨在回应社会现实以强化特定情境下的政府责任,凸显了传统救助的后发性和补救性特点。从面向群众的社会救助流程着手分析,现行的社会救助制度普遍遵循“个人申请—材料审查—入户调查—民主评议—对外公示—资金发放”这一结构化的申请审核流程,民众需自发提出申请,准备繁杂的材料报告,并且还可能面临民主评议会中的暗箱操作[16]。在上述过程中,个人申请和材料审查两个起始环节均由民众事后发起,政府所担任的接受申请、审查材料职责则凸显现行救助申请的被动性与滞后性。不同于数字技术要求以预判、预防、预设实现对未然贫困的关注与把控,政府被动回应民众已发信号即履行其社会救助职能。

被动社会救助瞄准于已然发生的贫困事实,强调对既有贫困的事后干预,难以监测贫困边缘人群,难以预防贫困,更难以消除贫困[17]。此外,社会救助的靶向人群中不乏失能、失智、空巢、留守等特殊情况,此类人群不具备主动申请救助的能力,如若以现行政策应对,则会造成社会福利疏漏、社会救助形式化等后果。数字科技作为被动救助转向主动救助的技术支撑,致力于消解传统救助实务中的弊病,利用底层算法探寻“减少甚至消除使人们陷入贫困的因素”,对症下药以防止潜在贫困显在化,消灭贫困发生的根源。在实务工作中,为推动“人找政策”向“政策找人”的主动救助转型,多地民政相关部门打破原有条条部门间的数据壁垒,搭建动态的低收入人口监测平台,主动侦查疑似边缘人群,提前施策,避免既定贫困的发生,同时加强基层社工队伍建设,构建从线上主动监测到线下主动支援的闭环救助链条。

(三)从社会救助不均到精准社会救助

我国救助项目间关系模糊、内容重复、边界不清导致的救助叠加、救助空白等问题频发,不利于社会救助发挥其安全保障网的基础功能。从救助项目的主管部门来看,各类救助项目分属不同部门管理,最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助由民政部门下设机构管理负责,专项救助则由对口的医疗、卫生、教育、住建等职能部门管理负责,还有众多政社合作项目正在开展,缺乏“大救助”视野下的整合性救助体系,难以统筹资源形成救助合力。根据《社会救助暂行办法》,仅城乡低保項目,便牵涉民政、财政、物价和审计等四部门。2013年以来,随着社会救助联席会议制度、县级困难群众基本生活保障工作协调机制等陆续建立[18],一定程度上对面向群众的窗口及后台资源予以整合,但救助不均的问题仍未得到根治。从救助项目的具体内容来看,社会救助制度无法脱离社会保障体系独立运行,其与社会保险、社会福利、社会互助、社会慈善等项目协同配合[19],共同保障基础民生、增进人民福祉,各项目在顶层设计上着眼的保障层次、保障内容与保障形式虽有差异,但实务工作中交叉重复的现象仍旧频发,比如,社会救助和社会福利对特困人员供养问题均有所涉及,政策执行过程中则引致诸多冲突与矛盾,难以发挥政策设计的协同效应。在狭义社会救助项目中,根据2013年民政部中国城乡困难家庭社会支持系统建设数据测算可知,近90%享受城乡低保政策的家庭同时也受益于多类专项救助[20],《社会救助暂行办法》更以法定形式将专项救助资格与低保、特困供养资格挂钩,地方性的救助政策、惠民措施也多与低保资格相绑定,由此造成的“悬崖效应”与“福利依赖”层层加深,与此同时,低保边缘群体却因“输者通输”而处于保障不足的危机之中。

破除社会救助重复不均问题关键在于统筹各类救助项目,打破制约救助合力成形的体制内外障碍,提高救助资源利用率,根据个人需求评估结果提供适恰的救助方案,并由相关部门整合救助资源的供给,化重复纰漏为精准救助。数字技术在政务服务一网通办中的嵌入式应用为社会救助提供了一条可资借鉴之路。在需求识别阶段,区块链技术赋能数据共享加密,避免电子环境中因数据泄露风险形成的联通障碍,多部门参与构建的综合性数据库实现个人特征数据全覆盖,利用识别算法从中框定救助需求人群、濒临救助人群等,避免了各部门因数据不全、共识未达造成的重复救助与救助空白并存现象。在资源下放阶段,数字算法根据致困原因施以针对性救助方案,具体开展并非由各部门依据归口管理的需求独自行动,数字技术赋能公共部门内部整合、公私部门联合成为一体化救助行动者,提供整体式的救助资源,借助数字技术进行登记、跟踪与反馈,变“多对多”零碎化救助为“一对一”精准化救助。

(四)社会救助转型中的数字支持

数字技术因具备可连接性、可访问性、交互性和外源性等特性,是推动社会救助转型的不二法门[21]。多地政府已开始探索数字科技在救助应用上的可能性,山东德州的人口动态监测系统、上海徐汇的智慧救助场景建设、广东广州的“穗救易”智能服务品牌等均取得一定成效。

政府主动对接民政、医疗、公安、人社、住建等部门乃至科技企业,筑牢综合型数据底座,以针对性算法评估救助需求,助推实现精准化的社会救助,并统筹各类救助资源,搭建社会救助政策库,实现多元需求的精准对接。同时,通过大数据的动态监测与比对,发挥数字技术的预警功能,对贫困边缘群体提供个性化救助服务,动态识别靶向瞄准,从根源遏制社会贫困的发生。据此,本文认为社会救助数字化转型正是通过开发与利用多重数字技术手段,协同推动救助功能、流程、规则、制度等的优化与升级,实现救助效能提升的过程。可见,融合区块链、大数据、人工智能的数字化救助正是消除原有社会救助模式单维化、被动化和粗略化等疵点,提升政府治理水平和民生服务能力的必由之路。

二、数字技术赋能社会救助:失灵风险

在社会救助领域引入前沿数字技术,通过算法识别潜在对象前置救助流程,拓展社会救助面向范围,通过技术驱动全流程创新以提升救助服务效率,推动跨层级跨部门救助服务协同开展,数字技术在精准识别对象和重塑救助流程上均有用武之地,但与数字政府建设的诸多侧面所遇难题一般,数字技术无法弥合社会救助现存所有漏洞,在不适的技术设定下原有问题将更加复杂,甚至滋生新的风险。

作为工具转向,数字技术适用性不足将增大工具排斥所招致的系列风险,极端的工具理性与刚性试图抛弃传统治理方式,并将模糊的社会问题拆解成非黑即白的应用元素。作为价值转向,数字技术在中立性的表象掩盖下,不断限制个人行动域,与社会救助制度的目标初衷背道而驰。作为治理转向,如若数字技术与软法架构相互匹配,其开放性、整体性治理优势则得以发挥,如若数字技术与制度体系不相匹配,数字应用的合法性基础则将被削弱。三个渐进层面的转向揭示了社会救助数字化并非坦途,转向的不确定性更将考验相关部门对技术应用系统性风险的治理能力。

(一)数字识别失效:数字边缘群体面临的双重排斥

数字化救助的实现不仅依托于数字基础设施、数字工具的采纳与使用,更应体现在业务流程、组织架构乃至治理理念之中,只有模式的“神”和理念的“形”同步进行,才是形神兼备的数字化转型[22]。数字化社会救助更是在上位整体理念导引下依靠数据要素流转赋能治理的新模式,致力于扭转原有的最低生活保障主动申请流程下的漏保、错保、重复保、人情保等救助资源错配的问题。数字识别比对大数据智能研判,主动发现贫困边缘群体和沉默贫困群体,浙江省乐清市民政局积极探索智慧救助服务联合体建设,通过预警功能自动比对年医疗支出大于5万元与家庭主要劳动人口缺失情况,主动发现救助对象并分析致困成因。

社会救助是面向全体群众的基础性福利制度安排,社会救助的更新迭代也是为填补其存在的普惠性缺失漏洞,在转型过程中也应把握面向全体群众的初衷意旨。然而,利用大数据比对确定受助对象的数字识别是面向全体群众的改善提级吗?在层层递进的失效逻辑中,算法识别逐渐走向对数字边缘群体的双重排斥中。第一,数字识别库建设失效。数字识别库的建立为打破原有救助材料获取、审核所牵涉的部门数据壁垒,是以人口数据库为基础,形成覆盖全网、惠及全员的民生数据底座。用户使用数字平台产生数据流,数据流则反映了该用户的侧面特征,透过涵盖不同维度的数字平台,将人物特征完整投射于数据库中。数字识别依赖于数据留痕,痕迹维度决定了透过数据形成的用户画像囊括范围,但数字赤贫者由于权力和能力的缺失难以涉足数字生活,现有数据库中也不存在这部分人群的完备记载。第二,数字识别算法失效。构建数字识别系统除搜集大规模的样本数据外,更为重要的步骤则是数据的判别与利用。数字识别算法依靠机器学习从数据集中习得经验和规则,修正海量数据中的关系和模式,從而提高算法的预测力。这一过程看似自动化且不附偏见,其实不然,数字算法一方面遵循人工植入的编译规则,受到开发者价值倾向左右;另一方面,现有数据集的完整性和准确度受到质疑,数据搜集不全面、数据处理不规范,从失真、残缺的救助数据集中训练而成的算法自然难与救助特征相吻合。算法偏见不断循环,数字刚性不断加强,算法的识别预测能力在框定人群中凸显,社会救助所要求的公平在失效的数字计算中瓦解。第三,数字识别应用失效。借用疫情防控案例分析应用失效,2020年伊始为打赢新冠肺炎疫情防控战,地方政府开始利用数字技术进行流调追踪、疫苗接种和防控宣传,数字化平台的建设为线上办公、线上教育、物资配送等经济社会活动运行提供有力支撑,数字技术一度被社会各主体视作平衡经济社会发展和疫情防控的生存性工具[23]。但由于经济发展水平、制度建设水平和信息技术设施建设等差异的客观存在,数字弱势群体不仅无法享受数字应用红利,还得应对数字加码造成的奇闻谬事。将疫情防控的经验教训迁移至数字识别依然可取,社会救助对象以老年人、残障人士、低龄孤儿等特殊群体为主,该群体不仅在社会中处于弱势地位,在数字时代中也因技能欠缺而被边缘化,其面临的社会情境也并不契合逻辑,通过大数据判别受助对象实质是赋能数字优势群体而非全体公民,困难群众则需面临数字和社会叠加下的双重排斥,三个环节相互嵌套,数字识别就此失效。

(二)数字规则异化:数字利维坦下的策略行为

霍布斯(Hobbes)指出,利维坦作为人们所创造出用于维护社会秩序的国家,其权力不断壮大并引发新的风险。数字利维坦亦是如此,数字技术原本是政府用于提高治理能力的工具,但随着数字科技迭代升级、数据信息极速膨胀,数字也在不断异化为难以掌控的利维坦。数字社会中消费、出行、办事、上网等日常生活场景都伴随着数据的生成与传递,此类数据图谱在云端得以复刻,社会现实原生属性经破碎、切割、分离后映射成数字现实,从而打破了物理空间的桎梏。

数字技术作为新型社会救助体系开展的底层模块,将社会实体转化为数据节点,依靠以节点为中心产生的数据流拼凑还原社会现实,再通过预设算法判别复原的“社会现实”中存在的社会救助需求,同时分析致困成因,从而提高社会救助的效能。但数字社会依托的算法规则设定缩小数字公民的自由,不断消解人们在数字社会中的隐私权、自由权,私权式微,异化的数字公权却不断扩能,数字技术应用不当不仅无法企及政府治理能力提升的愿景,还加大了技术独裁统治和人文精神衰败的可能性。第一,数字逻辑简化社会现实。传统社会救助技术主要依托实地走访调研,救助识别效率偏低,难以实现社会全覆盖,但能捕捉更为清晰和立体的低粒度社会现实。与此相反,透过“数字眼镜”观察社会现实容易导致图像失真,整个过程秉承着“化繁为简”和“破镜重圆”的基本逻辑,然而社会现实繁琐多变,事实与事实之间不具备机器学习所遵从的线性逻辑。第二,数字图像模糊个体信息。数字泛化形成的社会图景为决策部门掌控全局提供了有力支撑,社会救助全局被抽离成由数兆比特编织成的数字图像,随着用户数量、信息维度、时间跨度不断叠加,特征共性增加,而个性却又不断缩减。但社会救助作为针对社会困难群体的福利性制度安排,最终发力点在于社会困难个体,着重于整体特征的数字图像与个体契合度随之下降。第三,数字规则的异化与策略化。以识别算法为内核的数字规则简化救助对象的个体信息,救助规则却要求增加个体特征与社会大样本的相似度,从而提高识别、救助与服务效率。简化的社会现实要如何匹配模糊的个人信息?在数字互通互联的信息化时代,为满足救助资质,提高救助需求识别、救助政策设计、救助资源发放的精准度,个体只能按照数字救助规则生存,打磨不符算法规则的行为要素,产生与算法规则契合的数据流,成为策略化后的社会图像。抵抗算法秩序则会遭受数字排异,因缺乏数字特征而无法纳入识别库,人的自由意志和行为逐渐被“数字技术”所限制。数字技术从整体视角统辖全域要素,在为政府提供决策信息的同时限制了政策执行的多元可能,在合理的表象下钳固、侵噬居民的可行域。

(三)数字系统封闭:行政系统中的数字救助闭环

纵观我国的社会救助发展史,历次节点性变迁均由政府牵头,以行政力量盘活制度性资源,完善社会救助制度体系。在社会救助数字化转型的进程中,行政系统储备力量强、响应速度快、建设阻碍少,利用多样化的政策工具可以加快初始进程,但在依附惯性作用下,数字救助建设极易产生路径依赖,囿于财政资金、单一主体、头重脚轻等后续问题,从而削弱了数字化转型所携裹的潜能。我国政府正致力于从“包办一切”向“服务民众”转型,但若发力点模糊,反而容易陷入“重规划、轻应用”的陷阱中。

社会救助肇起于救助识别,其优势在于化“被动审核”为“主动识别”,依靠算法规则比对海量数据甄别困难群体,并根据源数据结构分析致困成因,在此过程中,算法实质反映了救助对象的认定标准,通过精细的标准设定识别现代社会多样化的救助需求,救助识别算法也正是行政力量嵌入的切口。第一,闭环中的底层算法。算法构建作为救助闭环中的第一环,近年来“算法黑箱”“算法合谋”“算法歧视”等高频词汇表明了算法设计仍处于封闭状态,可解释性极低。与商业机构将算法视为公司机密不同,社会救助算法不应闭门造车,算法指标应真实反映目标群体所面临的具体困难。科技企业保有海量民生性数据,社会组织在长期投身于救助实务的过程中也积累了大量数据,行政系统牵头搭建的数据集则有所残缺,内部视角出发构建的指标、编译的算法更是脱离群众实际,并在残缺数据集中不断循环走向极端,最终成为框定数字契合者和排斥数字异端者的金科玉律,而无关真实的救助需求。第二,闭环中的表层设计。与后端算法不同,前端作为面向群众的救助界面,只有其界面、功能等设计契合救助群体需求,才能落实便利于民这一应有之意。数字社会救助作为政府兴办、行政主导的民生工程,由政府内部完成的系统设计注重技术的领先性、功能的完备性,以可量化的考核指标彰显建设成效,系统设计与受助群众需求并不一致,民众对繁琐的数字操作也浑然无知,数字救助系统的便利性程度不符预期。第三,闭环中的系统运作。从内部视角出发搭建的数字救助平台,无论是底层算法逻辑或是表层系统设计都深陷“封闭-开放”二元漩涡,自然救助系统也演化为重建设、重考核、轻应用、轻成效的政绩工程。从地方政府实践来看,社会救助的数字化转型无疑完成便利度提升的目标,但闭环运作与外部环境相隔离,数字救助资源难以协同线下力量,线下渠道建设的资源遭遇削弱,数字外环群体则陷入线上申请难以操作、线下申请办理无门的窘境。非目标群体进入监测系统接受政府主动救济的概率减小,“政策找人”和“人找政策”的靶向偏移问题在封闭系统的放大效应下愈发突出,便利民众则成为空谈。

(四)数字體系割裂:技术整体性与运行分治

社会救助作为基础性国家治理工具,伴随着救助标准、内容、方法的不断提升,所牵涉的主管部门也不断增多,从民政、人社、住建、财政等政府部门到社会组织、科技巨头都参与其中,是综合型业务经办的典型代表事项。实际救助工作开展时碎片化现象尤为严重,根本原因在于社会救助并无直接对口的上级部门,各分管部门理念设定、权责关系、业务逻辑的迥异导致九龙治水、相互推诿频发,救助资源难以聚合、救助服务难以形成合力,进而降低公众对社会救助的满意度。

引入数字技术破解救助分治的局面,以技术刚性链接救助服务,发挥整体性治理的统管合力。但数字技术内含的整体性治理优势并非无为而成,数字技术并不具备体制建构的能力,在扎根既有体制时其不断调整,在数字空间内完成现有体制的虚拟再造。因此,社会救助数字化需衔接适当的标准、规则、架构、流程,否则不仅无法破解现有弊病,公共部门间、公私部门间的体制刚性在技术嵌入后还会更为坚挺,使社会救助问题更为突出。第一,技术层面的割裂。数字化建设缺乏统一的技术标准指导,不同属性系统、不同部门系统、不同地区系统的数据接口不一、运行环境有别,无法实现跨部门、跨地区的系统互通和信息共享,数据孤岛由此产生,数据无法得到完全充分利用,救助工作所依赖的基础数据覆盖度下降,自然影响后续救助工作的顺利开展。第二,制度层面的割裂。社会力量在社会救助数字化进程中应扮演何种角色?社会组织与政府在制度层面上关于统筹合作协议的缺位将持续弱化救助行动中的主体积极性,强化现有的体制刚性。社会组织之间也缺乏第三方对其行动予以规制整合,体制内外各部门秉承本位主义的思想争取权利空间,“数据公地悲剧”也印证了缺乏统一制度架构时的融合难题。除标准化的技术应用外,数字整体救助要求突破层级限制,统一对接各部门的制度体系,以此契机打通业务全链的障碍、增强跨部门业务处理能力、驱动社会力量参与救助实务,否则数字外壳掩蔽下条块分割的体制鸿沟将更为牢靠与复杂。第三,应用层面的割裂。技术和制度上的障碍导致海量数据仍处于堆叠状态,数据共享、交互、挖掘等应用实践仍处于表层状态,业务集成破碎、全链流程断裂,难以为技术应用提供坚实的数据底座,而面向用户的一体化救助业务应用开发欠缺,不符合实际救助场景运转逻辑,与用户需求相背离,客观上催生了大量“僵尸化”救助服务软件,既无法提供应有功用,也不能满足用户需求,由此造成救助资源的错投与流失。

三、数字技术赋能社会救助:风险治理

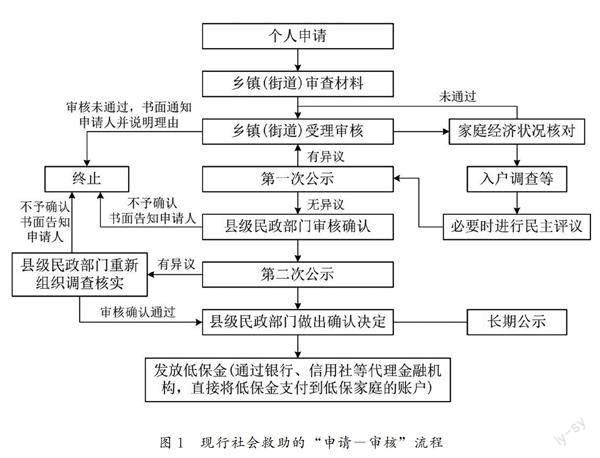

当前实行的社会救助体系流程核心环节即“申请”与“考核”步骤,该救助方式被动性强、步骤冗余、成本较高,以低保项目申请为例(如图1),该步骤仅适合以绝对收入作为指标的贫困衡量体系,与社会救助发展便捷化、多元化、主动化的趋势不相契合。数字化救助基于先进技术有效支撑业务重建、流程再造、数据融合,不仅缩减了原有救助受理中的多余步骤,还能提高救助精准度与实效性,更为契合社会救助发展方向。

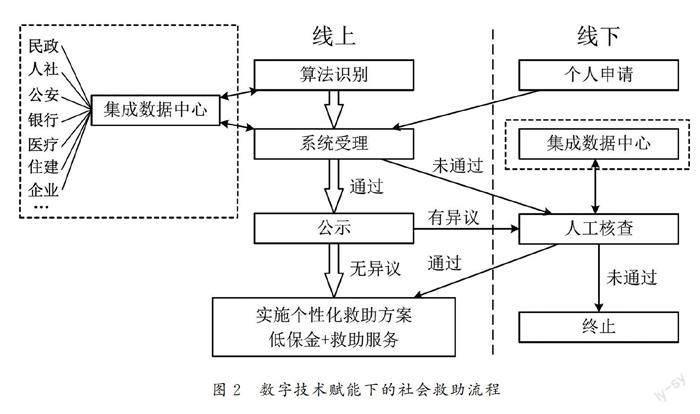

图2为接入数字技术后社会救助的流程,主线依靠数字化系统将业务转移至云端,联通民政、人社、公安、银行、企业等自有数据库,建立社会救助集成数据中心,训练触发救助需求的识别算法模型,由系统受理疑似群体数据材料,符合受理要求即自动进入公示名单,即可实施由集成数据系统推荐的个性化救助方案。除主线外,该流程设置两轮人工介入,确保救助覆盖的完整性与审核的准确性,第一轮为个人申请,为符合救助条件但没有纳入系统检测群体提供申请渠道;第二轮为人工核查,为系统受理和公示阶段出现异常的申请提供复核渠道,复核结果符合救助条件则无须二次公示,即可下达救助方案。在该流程实务工作中,可采纳下列建议以规避数字失灵风险:

(一)线下识别生效:线上线下互嵌的救助工作并行

以社会救助数字化改革为契机,推动线上线下救助工作互嵌互融互联,破解数字鸿沟造成的服务漏洞,为社会公众提供高效且完备的救助服务。首先,明确线上救助服务职能。线上救助服务底层逻辑在于救助对象识别、审核、验证及算法建构,表层形态在于对接部门多、服务事项全、处理速度快的社會救助系统,从其架构入手探析职能,一方面构筑救助数据库、救助资源库等,利用数字算法扩大救助覆盖面并提供个性化的救助方案,另一方面建立一体化救助系统,以“一门受理、协同办理”的救助优化程序提升救助效率。线上工作旨在提供“大而全”的救助服务,核心在于面向拓展与效率提升。其次,明确线下救助服务职能。线下救助服务可遵循例外管理的原则,利用线下业务开展机动性强的优势,服务数字困难群体、处理各类疑难杂症,兜底救助事项中的例外群体和例外业务。线下工作旨在提供“精而细”的非结构化救助服务,致力于服务深度与温度建设。最后,构建线上线下救助服务联动机制。社会救助数字化转型并非全盘转移救助服务至线上,而是以数字技术为引创新社会救助发展方向,在明确线上线下服务各自职能的基础上,构建服务联动机制以实现融合发展。联动救助流程如图2所示,重点在于业务互认及转换程序,两线业务开展遵循统一标准、纳入统一管理,出台标准化的转换程序,将数字系统处理失当的救助业务材料转至人工核查模块,避免出现无法转换、转换失真以及转换后流程重置等情况。线上服务便捷高效、线下服务专业灵活,线上线下救助互嵌运行不仅能规避数字识别失效、数字操作偏移等问题,还能以最大化数字技术效能为社会公众提供无缝衔接的救助服务。

(二)明确救助原则:坚守以人为本的价值内核

始终坚持人民至上是社会救助数字化转型的出发点和落脚点,数字化进程中有些部门以效用、效率为指标衡量发展成绩,忽视了以人为本的救助价值内核,脱离服务于民的数字化发展路径不断偏移,最终成为契合政绩考核的闭环项目。数字社会救助发展固然应通过拓宽数据采集的广度和深度,完善数据标准、提升数据质量、挖掘数据价值、创新数据应用,从而实现数据综合应用的价值最大化。但数据的采集、加工与应用不应以让渡公民生存权、自由权为代价,而应在保证合理可行域的情况下,为民众提供便捷灵活、精准高效的数字救助服务。

首先,明确以人为本的社会救助发展观。社会救助制度诞生便定位于保障人民群众基本生活需求,历次发展也皆为满足群众日益增长的生活需求,数字化转型作为社会救助制度重要的变革,更应聚焦人民对美好生活的向往和全体人民共同富裕的目标,提升救助领域数字服务水平,赋予人民群众在数字技术发展进程中以更多的获得感、幸福感、安全感。其次,从群众视角推进社会救助数字化转型。相关部门应用数字科技时应该多关注社会救助中群众关心的“急难愁盼”和高频业务,解决群众之需;优化服务流程时缩减冗杂重复程序,取消符合救助条件群体的民主评议环节,解决群众之急;创新救助模式时以“数据流动”替代“群众移动”,持续推进救助全程“一网办”“掌上办”,解决群众之难。最后,将民众满意度纳入社会救助数字化转型考核中。将满意度作为数字化转型的评判标准,扭转对数据本体的过度追求,树立数字转型为人民的发展导向。通过立本意、控过程、审结果构建“民众参与、民众体验、民众评价”的全链式社会救助,在数字化转型中坚守社会救助以人为本的价值内核。

(三)数字救助开放:构建多主体参与的社会救助

作为社会保障制度的兜底设计,政府固然承担社会救助的主要责任,但有限的政府资源和发展变化的救助需求已然构成一对矛盾,并在数字化转型的背景下愈发突出。从历史上看,国民参与社会顶层设计自有渊源,20世纪70年代起,西方发达国家纷纷改革原有政府管理模式,新公共管理运动下减少政府干预、携手社会力量、创新治理理念的实践模式逐步成形,引入多元主体确保社会救助规划、决策、实施过程中公共利益得以确立与维护。从现实上看,政府包办的救助模式难以为继,社会生活成本不断上升,依靠政府单边资源投入无法实现救助发展与迭代,资金筹集难度增大、资金运行效率降低、资金投入效果不佳,政府有限的资源能力与相对贫困下社会救助的新要求这一对结构性矛盾难以通过非结构性调整予以缓和。通过出台政策、明确制度打破公私部门协同性障碍,驱动社会力量参与社会救助以纾解其发展矛盾,已成为数字技术赋能社会救助的必要条件。

首先,协同多元主体共建线上救助系统。运营救助系统需要与算力相匹配的信息基础设施,后续过程还需相关主体不断维护和修复,而国内先进的算法技术多由科技巨头持有,政府独自开发运营系统成本居高不下,并且技术方面无法与科技企业匹敌。在数据集和数据算法建立过程中,除汇集条线部门自有数据外,纳入社会组织和私人部门数据,如消费数据、出行数据等,共建社会救助系统的基础数据集,将目标群体特征更为完整和精细地投射于数字空间,大幅增加救助算法判别的精准性。但社会救助系统涉及大量弱势群体隐私数据,在协同共建过程中,政府应履行好其监管责任,通过划分机密程度确立好数据的归属权、访问权以及调度权等,并在数据、算法保护制度设计中注重隐私安全、公民权利等价值。其次,协同社会力量共筑线下救助通道。个性化救助方案除常规的物质支持外,还需辅以专业的心理疏导、照料护理、能力培养以及社会融入等服务,只有对症下药,才能提升救助资源的边际效益。政府并非从事社会工作的主力军,由政府直接从事该类专业性社会工作效果自然不佳,政府作为公权力的履行者,应主导拓宽多元主体参与社会救助渠道,为社会力量协同合作搭建制度平台,排除社会力量参与救助工作的后顾之忧,使社会组织、爱心企业、志愿者等成为社会工作坚实的后备力量,以衔接落实数字系统个性化救助方案,契合社会救助转型要求。

(四)统筹救助体系:制定标准统一的救助制度

数字救助系统的顺利运行亟需数据格式规范标准、数据运行流畅无阻、数据融合深度贯通,满足上述要求,不仅应统一数据标准、明确建设流程,还得设立相应的数据统筹机制,以消解条块部门权力分割下的梗阻效应。救助数据分散、救助合力缺失的问题不仅源自数据本身,更重要的是数据归属部门和社会救助制度的分野,要以数字化转型为契机撬动社会救助体制机制改革,推动数字技术与治理体制、政策体系相融合,推动数字技术与业务流程、业务应用相匹配。

首先,统一社会救助技术标准。由上级政府主导完善数字公共设施,同时从顶层设计入手制定配套信息共享框架,包括:一体化数据共享平台、数据共享协议、标准化数据存储格式等,在统一的技术标准指导下,数据能在跨部门与跨地区的环境中顺利运行。其次,增设数字化救助的专门统筹机构。统一数字技术标准并非万能,技术只有与适恰的制度框架融合才能发挥其功能。数据统筹制度是关键,上级部门应设立专门的救助数据管理中心,并赋予其在数据整合上的高级别权限,以整体性思维为指导,明确各部门在数字化救助应用中的责任与义务,引导社会组织、科技企业共建救助数据底座,提高线上线下跨部门业务处理能力,形成以数据管理中心为阵地,数字技术与组织架构、组织制度、组织流程深度融合的整体救助模式。最后,推动社会救助业务全链综合改革。从用户视角出发梳理社会救助业务线,摸清实际救助业务逻辑中所涉及的权力事项,整合碎片化业务、增加数字化业务,对于业务中的交叉、重叠、空白区域予以重新再造。厘清适宜线上开展的救助业务,围绕业务场景调度数据资源,提高数据的适用范围与应用能力,嵌入业务链条,开发以业务逻辑为轴、业务内容为径、业务数据为脉的集成式数字救助平台,方便群众办理实际业务,扭转体系割裂造成的数字资源应用无效。

余论

社会救助如同诸多社会治理领域一般,无法拒绝被数字应用的洪流所裹挟,数字化转型成为社会救助长足发展的必选项,逃避数字技术已然不切实际。如何赋社会救助以技术红利?规避失灵、异化等内部风险、防范社会、法律等外部风险应成为相关部门的研究重点。社会救助作为社会保障领域的兜底设计,着眼于社会底层群体的基本生活保障,数字技术则是信息科技领域的前沿产出,两者功能定位上的差异反映出社会事件的可计算性存疑。社会救助数字化转型过程中,问题焦点不在于技术本身适用与否、排斥与否,也不必追求全盘数字化与智能化。本文重点勾勒出数字化救助的全新流程与风险框架,以期抛砖引玉,如何细化风险实现精准对冲?如何通过数字技术强调事本主义的治理目标?如何释放数字技术潜力以服务于救助群体?如何变革传统治理实践、治理逻辑以融合技术应用?以数字技术赋能社会救助是已然揭幕的新议题,后续研究可着重关注上述进展。当前,地方政府在探索时不妨以规避失灵风险为脉展开救助实践,进而解密数字技术与社会救助间的多重可能。

参考文献:

[1]郑功成.中国社会保障演进的历史逻辑[J].中国人民大学学报,2014(1):2-12.

[2]林闽钢.我国社会救助体系发展四十年:回顾与前瞻[J].北京行政学院学报,2018(5):1-6.

[3]韩志明.技术治理的四重幻象——城市治理中的信息技术及其反思[J].探索与争鸣,2019(6):48-58.

[4]黄璜,黄竹修.大数据与公共政策研究:概念、关系与视角[J].中国行政管理,2015(10):25-30.

[5]伊德.技术与生活世界:从伊甸园到尘世[M].韩连庆,译.北京:北京大学出版社,2012:3-4.

[6]彭亚平.技术治理的悖论:一项民意调查的政治过程及其结果[J].社会,2018,38(3):46-78.

[7]王小芳,王磊.“技术利维坦”:人工智能嵌入社会治理的潜在风险与政府应对[J].电子政务.2019(5):86-93.

[8]周彬彬.我国扶贫政策中几个值得探讨的问题[J].农业经济问题,1991(10):40-46.

[9]SEN A.Poor,relatively speaking[J].Oxford economic papers,1983,35(2):153-169.

[10]TOWNSEND P.Poverty in the United Kingdom[M].Harmondsworth:Penguin Books,1979:31.

[11]刘杰,李杨,甫玉龙.论多维贫困视角下我国农村多元化社会救助体系的建构[J].北京化工大学学报(社会科学版),2014(1):1-6.

[12]周沛,陈静.新型社会救助體系研究[J].南京大学学报(哲学.人文科学.社会科学版),2010,47(4):141-149.

[13]李志平,张明黎,喻璨聪.我国扶贫资金使用效率的提升策略研究——基于2002~2014年的数据[J].皖西学院学报,2016,32(3):55-60.

[14]匡亚林.需求侧管理视角下社会救助体系分层分类改革研究[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2021,23(2):96-104.

[15]周立.中国农村金融体系的政治经济逻辑(1949~2019年)[J].中国农村经济,2020(4):78-100.

[16]刘权.社会救助审核:价值、问题与对策[J].中国行政管理,2017(8):133-138.

[17]解安,王立伟.低保制度在城市贫困转型后的治理困境分析[J].宁夏社会科学,2022(3):155-161.

[18]张浩淼,仲超.新时代社会救助理念目标、制度体系与运行机制[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2020,50(4):99-107.

[19]李敏.社会救助政策“碎片化”表现及其整合[J].人民论坛,2016(8):141-143.

[20]刘璐婵,林闽钢.“养懒汉”是否存在?——城市低保制度中“福利依赖”问题研究[J].东岳论丛,2015,36(10):37-42.

[21]邱泽奇.技术与组织的互构——以信息技术在制造企业的应用为例[J].社会学研究,2005(2):32-54.

[22]郑磊.城市数字化转型的内容、路径与方向[J].探索与争鸣,2021(4):147-152.

[23]胡春艳.公共服务如何跨越“数字鸿沟”[J].人民论坛,2020(23):62-64.

Digital Technology Enabling Social Assistance:

Origin,Risk and Governance

Kuang Yalin / Jiang Ziheng / Zhang Fan

Abstract:Social assistance is currently facing a phased leap from absolute poverty to relative poverty,from passive assistance to active assistance,from uneven social assistance to precise social assistance.Digital technology represented by artificial intelligence,the Internet and big data has become an important support to promote the development of social assistance,and digital transformation has become an inevitable choice for social assistance.At the same time,the application of technology has also become a new way to generate systematic risks of social assistance.Through the gradual framework of “toolsvaluegovernance”,the digital transformation of social assistance has some failure crises,such as the failure of digital identification,the alienation of digital rules,the closure of digital systems,and the fragmentation of digital systems.In view of the failure risk in the digital transformation and the redundant procedures in the existing relief logic,this paper proposes a new process of digital social assistance,and helps the highquality development of social assistance by pooling resources at both ends,clarifying the humanistic value,building an open system,and formulating an overall planning system to eliminate the digital failure crisis,and tamping the technical operation base.

Keywords:Social Assistance;Wisdom Rescue;Digital Technology;Technical Governance;Technical Risk

(責任编辑王玉)

本文系国家社科基金一般项目“基于用户画像的西部农村老年人数字社会融入困境与对策研究”(22BSH090)的阶段性成果。

收稿日期:2022-08-23

作者简介:匡亚林男(1986-)电子科技大学公共管理学院讲师硕士生导师

蒋子恒男(1999-)电子科技大学公共管理学院硕士研究生

张帆女(1981-)电子科技大学公共管理学院副教授硕士生导师