中国儿童语言发展研究的方法转向

周鹏 谢媛

提要从影响儿童语言习得的内在机制和外在环境因素这两个主要问题总结当前中国儿童语言发展研究,其主要局限为:(1)大多数研究基于横向设计,缺乏对不同因素如何影响语言能力发展的细粒度探索;(2)缺乏对开放环境下语言能力与认知能力发展双向互动机制的探索;(3)多基于印欧语系语言,缺乏基于汉语儿童的大规模系统研究。就此提出研究的多重对比视角:(1)结合横向与纵向追踪研究,进行跨群体、跨发育阶段对比;(2)结合实验室与开放环境下的研究,进行跨家庭环境因素对比;(3)注重中国语言的多样性和丰富性,进行系统的跨语言对比。对以上视角进行详细阐释,并在此基础上讨论如何实現儿童语言发展研究的3个方法“转向”:(1)从探讨相关关系转向因果建模;(2)从实验室研究转向开放环境下的自然学习场景的研究;(3)从往外看寻求跨语言对比转向关注中国自身语言的多样性和丰富性。

关键词多重对比视角;跨群体;跨发育阶段;跨语言;因果建模

中图分类号 H002 文献标识码 A 文章编号2096-1014(2023)03-0013-12

DOI 10.19689/j.cnki.cn10-1361/h.20230301

A Multi-Comparative Approach to the Study of Child Language Development in China Zhou Peng and Xie Yuan

Abstract To address the major limitations of previous research on child language development, this paper proposes a multi- comparative approach, viz.(i) comparisons are made across di?erent populations and developmental stages using a combination of cross-sectional and longitudinal designs;(ii) comparisons are conducted between laboratory and open environments that incorporate crucial home environmental factors; and (iii) comparisons are made across typologically distinct languages using the rich diversity of Chinese languages. By elaborating on the multi-comparative approach, the paper aims to point towards three essential “shifts” in the ?eld of child language research:(i) to construct causal models instead of investigating simple correlations;(ii) to study language development in natural environment rather than in laboratory settings; and (iii) to focus on the rich diversity of Chinese languages instead of merely looking for comparisons between Chinese and Indo-European languages.

Keywords multi-comparative approach; cross populations; cross developmental stages; cross languages; construction of causal models

一、引言

学龄前(0~6岁)是儿童语言能力发展的关键时期。儿童早期的语言发展与其后期的阅读能力和学业表现紧密关联,并且直接影响其入学后的社交沟通能力和成人后的职业发展。典型儿童在5~6岁左右已经达到或接近成人的语言能力,能够有效地表达自己的想法和意图。但是,调查显示,接近19%的学龄前儿童患有不同程度的语言障碍( Law et al.1998;Nelson et al.2006)。有的语言障碍是伴随神经发育疾病而产生的,如孤独症和唐氏综合征;有的是由听力障碍导致的。此外,还有接近7%的学龄前儿童患有发展性语言障碍( Leonard 2014;Tomblin et al.1997),他们的语言能力要显著低于同年龄的典型儿童,且该障碍并非由听力障碍、智力障碍、大脑神经损伤、其他认知障碍或环境因素所导致。

根据国家统计局《2015年国民经济和社会发展统计公报》,中国0~15岁儿童有24166万,占总人口的17.6%。a 中国尚未开展针对儿童语言障碍的全国性流行病学调查,但按照2006年第二次全国残疾人抽样调查数据中最为保守的1.53%的发生率来推算,15岁以下患各类不同语言障碍的儿童大概有370万。针对该群体儿童的早期语言诊断与康复治疗直接关系到他们个人的成长与发展,也关系到“健康中国”长远战略的实施。

进行有效早期诊断与康复治疗的前提是要对儿童语言发展机制有深入的了解。但目前对儿童语言发展典型机制的研究还远远不足,更缺乏对语言障碍发生和发展机制的探索。尽管过去50年,研究者对决定儿童语言能力发展的内在机制和外在因素进行了广泛而深入的研究,取得了一定的成果,但语言习得的内在机制究竟是什么,外在环境因素究竟如何起作用,对这两个问题的研究还远未有定论。已有研究对内在机制和外在因素的探索主要围绕“非语言的认知因素(内在)”和“家庭环境因素(外在)”如何影响儿童语言发展展开。下面进行具体阐释。

二、国内外研究现状

(一)家庭环境因素对儿童语言发展的影响

家庭环境因素主要指家长与孩子的互动方式、家长的受教育程度和社会经济地位等,它在儿童语言发展过程中发挥着非常重要的作用。研究表明,家长与孩子的语言互动为儿童早期口语中的语音、词汇、语法和语用的发展提供了重要支撑( McDu?e & Yoder 2010),而儿童早期口语能力与入学后的词汇、阅读、学术能力,以及成年后的受教育程度呈显著正相关( Dubois et al.2020)。研究也发现,家长对孩子语言输入的数量和质量与他们的受教育程度和社会经济地位呈正相关( Cartmill et al.2013;李宇明2022)。例如,受教育程度高的家长在互动过程中提供的语言输入的数量和质量要显著高于受教育程度低的家长。同时,家长和孩子互动的具体活动形式(如自由玩耍、互动阅读等)会对语言能力的各个组成部分产生不同的影响( Demir-Lira et al.2019;Tamis-LeMonda et al.2001;饶宏泉2022)。例如,在自由玩耍中,家长的语言反馈与儿童后期的口语能力相关;而在进行互动阅读时,家长提供的语言输入会包含更多样的词汇类型和更复杂的句法结构,这与儿童学龄期阅读理解能力的发展呈显著相关。

尽管不少研究发现家长语言输入和反馈的数量、质量以及所使用的方式与学龄前儿童的语言发展存在显著相关,但这些研究对语言输入与儿童语言发展关系的探索都是粗粒度的,缺乏对不同环境因素究竟如何影响语言能力发展的细粒度关注,缺乏量化表征的理论模型。并且以往研究对家长语言输入的考察主要集中在印欧语系,针对汉语的系统研究非常有限,对不同环境因素与汉语儿童语言发展

的关联性的探索几乎为零。需要注意的是,中国的家庭教育理念和方式与西方的引导式教育方式有所不同。一部分学者认为中国家长倾向于采取强制性的教育方式,多使用命令式的语言输入,而非点评式的语言输入( Quoss& Zhao 1995)。而另一部分学者认为,近些年中国家长呈现出与西方家长趋同的互动方式,注重引导和点评,而非命令式的互动( Lu & Chang 2013)。中国家长教育理念和方式的差异是否会对他们语言输入的方式产生影响?前人研究鲜少从“跨文化”角度对汉语家长与孩子语言互动方式进行考察。

以往研究在考察家庭环境因素对儿童语言发展的作用时,经常忽略非语言认知因素所起的作用。但是家長的语言输入并不能直接转换成儿童的语言知识,中间需要经过儿童认知系统的加工和处理。儿童接收到语言输入时并不能直接将其转换成语言知识存储到长时记忆中。语言输入需要在工作记忆空间进行加工和处理,然后才能转换成语言知识,进入长时记忆进行存储。该过程会受到注意力、工作记忆和执行控制等核心认知能力的影响。因此,考察家庭环境对儿童语言发展的影响不能忽略非语言认知因素在中间所起的作用。

(二)非语言认知因素对儿童语言发展的影响

儿童语言能力的发展也和非语言认知因素紧密关联。以往研究主要关注注意力、记忆、心智理论和执行控制等核心认知能力在儿童语言发展中的作用。研究发现,注意力,尤其是共同注意力,在儿童早期词汇学习中发挥着非常重要的作用( Tomasello 2009)。而对于非典型儿童(如孤独症儿童),由于其注意力的缺失,家长提供的语言输入经常不在其注意范围内,因此不能为他们的语言发展提供足够的支撑(Brown & Woods 2016)。

记忆在儿童语言发展过程中也起着非常重要的作用。研究发现,长时记忆中的陈述性记忆与儿童词汇习得能力显著相关,而程序性记忆与句法习得能力显著相关( Hamrick et al.2018)。除长时记忆外,工作记忆也和儿童的词汇、句法与阅读发展紧密关联。研究发现,工作记忆中的语音工作记忆,即短暂保持和回忆对语言很重要的声音表征的能力,能够预测儿童习得母语过程中的词汇学习(Baddeley 2007)、语法发展( Zhou et al.2021)、阅读技能( Nikolopoulos et al.2006)和语音技能( Durand et al.2005)。而患有发展性语言障碍的儿童经常伴随注意力缺失和工作记忆受损( Smolak et al.2020)。

心智理论( Theory of Mind)是指个体感知和理解他人心理状态(如意图、信念和情绪等),并以此预测和解释他人行为的能力( Premack & Woodru?1978)。语言作为人类表征世界和交流思想的符号系统,为儿童表征他人的心理状态并有效进行社会互动提供了载体。以往研究表明,心智理论与儿童语言能力的发展存在着紧密关联( de Villiers &Pyers 2002;张丽锦,吴南2010)。典型儿童的词汇水平、产出句子结构的复杂程度(Cutting & Dunn 1999)、理解心理动词( Shatz et al.2003)和主从复合句的能力( Hale & Tager-Flusberg 2003)与心智理论存在显著的正相关。心智理论与儿童语言发展之间的关联在孤独症群体中也得到了证实(Zhouet al.2020)。

执行控制能力作为大脑“自我控制”“自我调节”的机制也与儿童早期语言发展密切相关。研究发现,执行控制能力能够有效预测典型儿童的词汇理解水平、句法发展水平( Kaushanskaya et al.2017)和阅读能力( Nouwens et al.2021)。执行控制能力与儿童语言发展之间的关联在孤独症儿童、发展性语言障碍儿童、语用障碍儿童以及听力障碍儿童群体中也得到了证实(Bishop & Norbury 2005; Morgan et al.2021;Zhou et al.2019)。

尽管不少研究对儿童语言能力与认知能力发展之间的关联进行了探讨,但研究多关注单向的影响,即认知能力如何影响语言能力发展,对语言能力如何影响认知能力发展的研究还远远不足。如果仔细分析前人的研究结果,就会发现儿童语言与认知能力发展之间的关联很有可能是双向的。例如,Kaushanskaya et al.(2017)发现,儿童的执行控制能力越好,他们的语言能力就越高。尽管研究者没有反向考察是否能通过被试的语言能力预测他们的执行控制能力,但通过分析我们可以发现,这些研究中语言能力越高的被试,他们的执行控制能力也就越强。同样,在以上介绍的研究中,被试的语言能力越高,他们在考察心智理论的任务中的表现也就越好。

已有研究对语言能力与认知能力发展双向互动机制的探索多为粗粒度的,主要考察两者之间是否相关,但这种简单的相关关系难以揭示两者之间的相互影响机制。对两者双向互动机制的研究需要深入探讨它们的因果关系,而纵向追踪数据的缺乏、语言能力与认知能力评价的粗粒性,限制了对两者因果关系的研究。同时,绝大多数研究考察的是实验室环境下儿童语言能力与认知能力之间的关联,没有融合家庭环境和发育因素,因此缺乏生态效度。当前研究亟须揭示环境和发育因素影响下的语言能力与认知能力发展之间的因果关系。

(三)当前研究的局限和突破口

通过以上分析,我们可以把当前研究的局限总结为3点。

(1)大多数研究基于横向设计,关注相关关系,缺乏对不同因素如何影响语言能力发展的细粒度探索,缺乏量化表征的理论模型,因此无法对因果关系做出解释;少数基于纵向数据的研究缺乏严谨的设计,且数据量严重不足,因此在进行因果探讨中受限。

(2)缺乏对开放环境下语言能力与认知能力发展双向互动机制的探索,对两者的互动机制鲜有融合家庭环境和发育这两类重要变量的综合建模,因此研究结果的生态效度不高。

(3)多基于印欧语系语言,缺乏基于汉语儿童的大规模系统研究。目前关于儿童语言习得机制的相关结论大多基于印欧语母语背景的极少数群体。这样的研究结论多大程度上可以类推到非印欧语母语背景的儿童?系统性的抽样偏差向研究结论的普适性提出了严重的挑战。

为了突破这3个局限,我们提出儿童语言研究的多重对比视角。每一个对比视角的提出都是针对以上提到的每一个具体的局限。我们的阐释也是按以上顺序逐一进行。

三、儿童语言发展研究的多重对比视角

(一)结合横向与纵向追踪研究,进行跨群体、跨发育阶段对比

针对第一条局限,即已有研究对语言能力与认知能力发展互动机制的考察多为粗粒度的,主要关注两者之间是否相关,我们指出这种简单的相关关系难以揭示两者之间的相互影响机制,对两者互动机制的研究需要深入探讨它们的因果关系,而因果关系的研究需要对两者之间的互动进行持续追踪。尽管前人研究对汉语儿童个体的语言能力发展进行了有益的追踪探索,取得了丰硕的成果(孔令达,王祥荣2002;孔令达2004;李向农1996;李向农,等1992;李行德1997,2018;李宇明1995,2019;周国光1996;周国光,王葆华2001;张云秋,周建设,符晶2010),但大多数研究的样本量较小,且只对儿童的语言能力进行了追踪,缺乏对认知能力和两者互动的动态和持续测量。此外,已有研究多关注儿童的自发性语言产出,未能对儿童的语言能力进行多维度、多方法、细粒度的评价。这些都限制了对儿童语言能力与认知能力发展的互动机制进行因果建模。针对该局限,我们提出要结合横向与纵向追踪研究,进行跨群体、跨发育阶段对比。

这首先就对我们所需搜集的儿童语言数据的“质”和“量”提出了要求。在“质”上,研究语言能力与认知能力的动态互动机制要求我们对儿童的语言能力和认知能力进行精准化的检测,要采集能够精准反映儿童核心语言能力和核心认知能力发展的数据。核心语言能力应涵盖语音、词汇、语法和语用能力;核心认知能力应涵盖注意力、记忆、心智理论和执行控制。检测的手段和数据形式不能单一化,要根据发育阶段特征的不同,采用适合不同年龄段的儿童数据采集方式,包括以家长报告方式实施的量表、调查问卷、标准化测试、儿童友好化的实验范式和自然语料搜集,形成多模态指标,探索层级化、体系化的儿童语言能力测量范式与方法。在“量”上,对语言能力与认知能力的动态互动机制进行刻画和建模必然要求我们具有大规模的数据,能够进行跨典型与非典型群体的对比,并建立基于大样本( n ≥1200例儿童)的常模和跨群体语言能力发展的差异性指标,形成汉语儿童语言能力发展大型数据库。

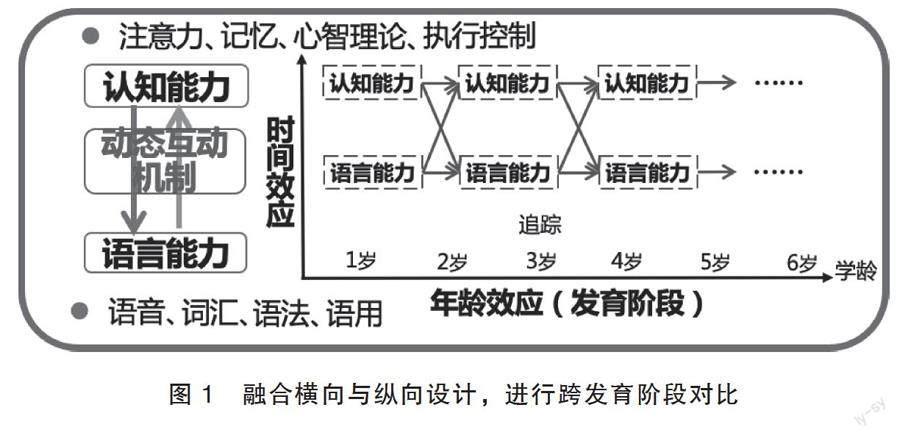

其次,在采集多模态指标的过程中,要有严格的研究设计(见图1)。其一是抽样考量,对儿童被试的抽样要尽量没有偏差,使之在年龄、性别、城乡及地理分布上与全国人口比例一致,并能够覆盖全国八大区域,具备足够的代表性。其二是对研究中变量的严格控制,语言能力和非语言认知能力的发展都是一个连续的过程,所以在研究中应该作为连续变量处理。而对连续变量进行研究的理想方法就是持续追踪,把0~6岁不同年龄阶段儿童的语言能力和认知能力的发展作为一个连续体,对不同年龄阶段的儿童个体进行持续追踪,设置跨0到6岁关键发育阶段的多次追踪测量点,并在每个测量点内同时测量个体的语言与认知功能。

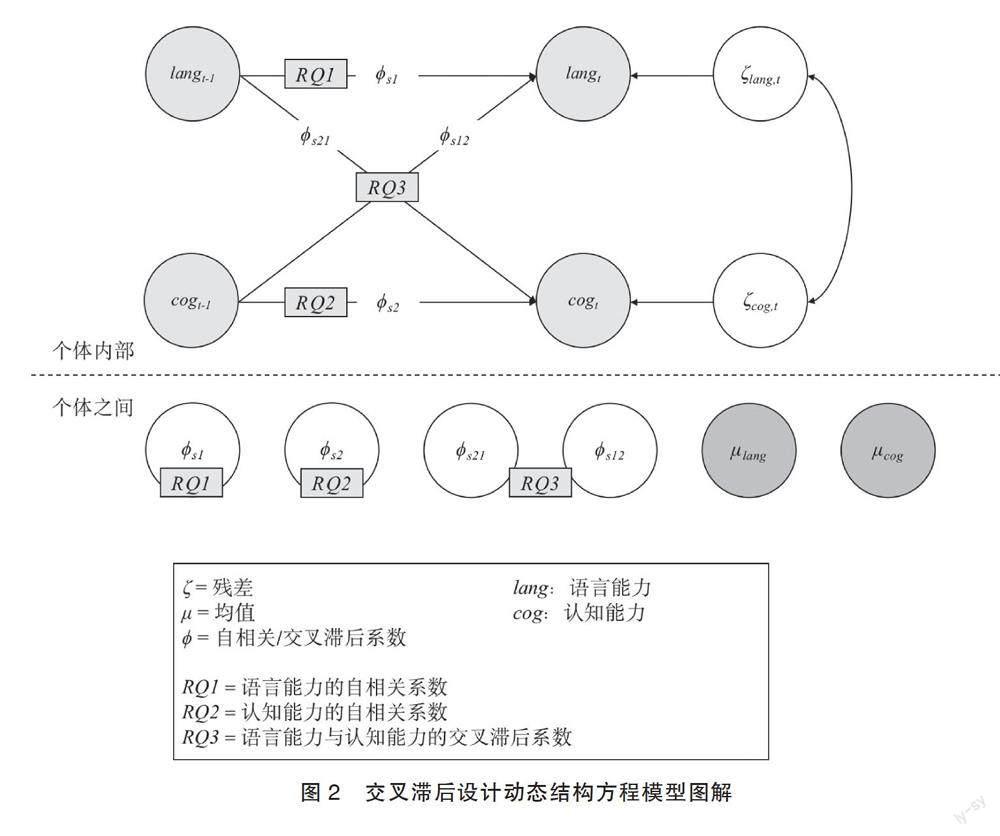

需要指出的是,语言能力与认知能力发展的相互影响并非只是在同一时间点上的相互影响,而是更多地表现在时间(发育)尺度上的变化,我們称之为两者互动的时变效应。在时间尺度上,儿童上一阶段的语言能力会影响其下一阶段的认知能力发展,同时上一阶段的认知能力也会影响其下一阶段的语言能力发展。我们把在时间尺度上的这一相互影响关系称为语言能力与认知能力发展的互动机制。要对这一动态的互动机制进行探讨,即语言能力与认知能力发展的互相影响是否在不同年龄阶段/时间点、不同个体之间存在差异,就需要使用合适的动态建模方法,而不是像以往很多研究那样仅仅采用简单的相关和回归等方法。我们建议使用动态结构方程模型( Dynamic Structural EquationModel,见Hamaker et al.2018),并采用交叉滞后实验设计对二者之间的关系进行建模,分析儿童语言能力与认知能力发展的动态影响变化机制(见图2)。

图2上方表示的是个体内部语言能力与认知能力发展之间的关系。RQ1和 RQ2分别代表语言能力与认知能力在时间上的自相关情况,即上一时间点对下一时间点的影响(延续效应), RQ3则代表语言能力与认知能力的跨时间点互动影响效应(滞后效应)。图2下方关注的是不同个体、不同时间点之间的延续效应与滞后效应是否存在显著的差异。对互动机制的探讨应该重点关注语言能力与认知能力的双向滞后效应是否存在,以及这一效应是否在不同的时间点、不同的个体之间存在显著的差异,从而分析儿童语言能力与认知能力的动态影响变化机制。

(二)结合实验室与开放环境下的研究,进行跨家庭环境因素对比

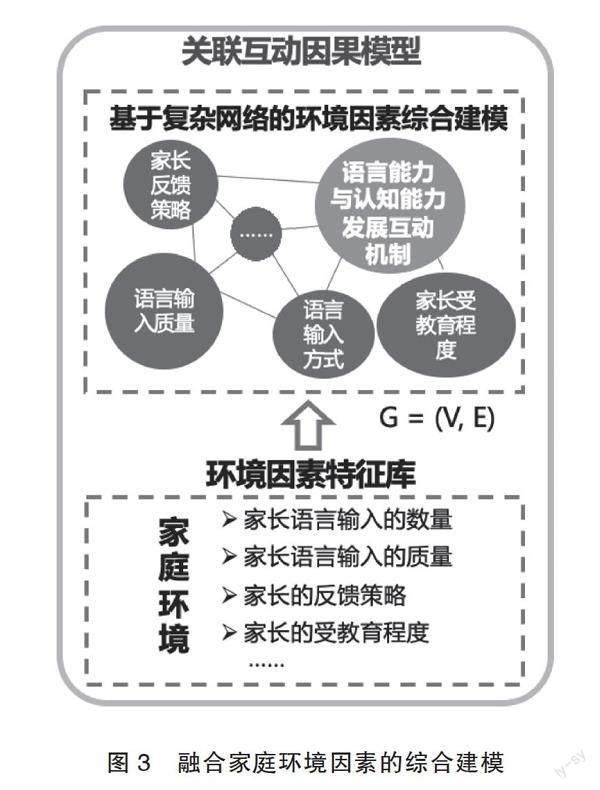

针对第二条局限,即对语言能力与认知能力发展互动机制的探索多基于实验室环境,缺乏在开放环境下对两者互动的考察,我们提出要结合实验室与开放环境下的研究,进行跨家庭环境因素对比。家庭是学龄前儿童语言能力与认知能力发展的最重要的环境。如果对两者双向互动机制的建模不融合家庭环境因素,那么就谈不上研究结果的生態效度,显然这样的模型也就无法准确预测在开放环境下儿童语言能力的发展。影响儿童早期语言能力与认知能力发展的主要家庭环境因素包括家长语言输入的数量和质量、语言输入的方式、语言反馈的策略、家长的受教育程度和社会经济地位。上文提到,在研究儿童语言能力与认知能力发展互动机制时要对0~6岁不同年龄阶段的儿童个体进行持续追踪,设置关键发育阶段的多次追踪测量点,并在每个测量点同时测量个体的语言能力与认知能力。此处,我们进一步提出,为了提高所建模型的生态效度,在追踪语言能力与认知能力发展的动态互动时,需进一步搜集和整合以上所提到的主要家庭环境因素,探索家庭环境因素对两者互动机制的影响,细粒度刻画不同家庭环境因素如何影响中国儿童语言能力的发展。具体方法见图3。图3的模型中并没有罗列所有家庭环境因素,而只是对典型的因素进行了说明。最终的模型要比图3更为复杂。

首先,基于上一小节所讨论的语言能力与认知能力发展的互动机制,搜集和整合主要家庭环境因素,搭建多层次的环境因素特征库。其次,在该特征库基础上,基于各个环境因素与两者互动机制之间的相关程度建立复杂网络模型,采用局部相似性链路预测算法研究影响因素之间的联动机制,挖掘影响儿童语言能力与认知能力互动机制变化的链路预测信息。同时,建立家庭环境因素关系子网,利用贝叶斯定理推导该子网的状态参数和后验条件密度函数,并根据后验条件密度函数进行采样,建立分块参数吉布斯采样方法,实现高维马尔科夫链蒙特卡洛( Markov Chain Monte Carlo)分析,具体分析环境因素对两者互动机制的影响。最后,在复杂网络建模得到相似性关系链路的基础上,进一步挖掘影响两者互动机制变化的关键因素。将集成学习运用到对特征因素的选择中,通过统计学和数据挖掘的方法将具有代表性的特征筛选出来,并赋予权重信息,挖掘关键影响因素排序,确立影响两者互动机制的关键因素,搭建融合家庭环境因素的语言能力与认知能力发展关联互动计算模型。

(三)注重中国语言的多样性和丰富性,进行系统的跨语言对比

针对第三条局限,即当前研究多基于印欧语母语背景的极少数群体,缺少对语言多样性和多元性的关注,存在严重的系统偏差,我们提出要注重中国语言的多样性和丰富性,进行系统的跨语言对比。实际上缺乏对多元性的关注不仅是儿童语言习得领域的问题,也是心理学和认知科学领域都存在的问题。Henrich et al.(2010)指出,心理学领域绝大多数研究的考察对象都来自西方发达国家(原文的表述为:“Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic”)。这种只关注人口分布中少数部分的系统性抽样偏差对得出的结论的可类推性是一个极大的挑战。同样,在儿童语言习得领域,绝大部分研究考察的是印欧语母语背景的儿童,而这当中对英语母语儿童的考察又占了主导( Kidd & Garcia 2022;Christiansen et al.2022)。Kidd & Garcia (2022)对儿童语言习得领域的4种主流期刊——Journal of Child Language 、First Language 、Language Acquisition,以及 Language Learning and Development 上发表的文章(从每种期刊创刊号到2020年最后一期)进行了分析,发现在统计到的1425篇文章中,有87%(1240/1425)考察的是印欧语母语背景的儿童,而在这些考察印欧语母语儿童的文章中,针对英语母语儿童的研究占比高达78.6%(975/1240)。由此可见,目前关于儿童语言习得机制的相关结论大多基于印欧语母语背景的极少数群体。这样的研究结论在多大程度上可以类推到其他非印欧语母语背景的儿童?系统性的抽样偏差向研究结论的普适性提出了严重的挑战。

普适性的理论建构必然要求儿童语言习得研究扩大语种的研究范围,加大对研究较少的语种的关注。当然,单纯地加强对研究相对较少的语言的考察还不足以帮助我们充分理解儿童的语言习得机制。只有通过系统的跨语言比较,我们才能发现儿童语言习得过程中哪些特征具有跨语言的普遍性,哪些特征与某一语言的特殊性挂钩,才能尽可能避免抽象偏差导致的错误推断,厘清儿童母语习得过程中跨语言的普遍性特征以及与母语特有属性相关的特殊性。 a

作为中国的儿童语言研究者,我们在往外看寻求跨语言对比的同时,也应该更多地关注中国自身语言的多样性和丰富性。中国有56个民族,约有130种语言。其中55个少数民族中,回族、满族、畲族大部分人转用汉语,其他52个民族都有自己的语言。从语言的系属来看,中国56个民族使用的语言涵盖五大语系:汉藏语、阿尔泰语、南岛语、南亚语和印欧语(孙宏开,等2007;中国社会科学院语言研究所,中国社会科学院民族学与人类学研究所2012)。因此,我们完全可以通过系统研究汉语和不同少数民族语言的习得,进行跨语言的对比。

从民族地区儿童的语言习得情况来看,他们绝大多数是双语儿童,以民族语作为其母语,以汉语普通话作为与其母语并重的语言。对民族地区儿童语言发展的考察不仅可以帮助我们从跨语言的视角研究语言习得中的普遍性与特殊性机制,探讨语言个性与共性的关系,同时也可以推动少数民族语言的保护,从而实现中国语言资源丰富性和多样性的可持续。但目前针对民族地区儿童语言习得的研究存在很多不足。我们从语系语族和研究内容两个维度对已有研究进行梳理。已有研究主要涵盖汉藏语系和阿尔泰语系两大语系。在汉藏语系内部,又以藏缅语族和壮侗语族两大语族为主,例如藏缅语族中的藏语、彝语、哈尼语以及壮侗语族中的壮语和傣语。在阿尔泰语系内部,则以蒙古语族和突厥语族为主,包括属于蒙古语族的蒙古语、东乡语、裕固语以及属于突厥语族的维吾尔语和哈萨克语。

已有研究的相关内容可以总结为4个方面。第一,对比民族地区的少数民族儿童和汉族儿童的汉语习得情况,包括他们的词汇、句法和语篇叙述能力(辛宏伟2011;赵辉2015;罕光清2018;柳鸣2019;蒋衷心2019;周兢,等2014)。这些研究得出的一致性结论是:民族地区的少数民族儿童的汉语习得情况不论从词汇、句子,还是语篇层面均落后于相应地区的汉族儿童,但随着年龄增长,他们的汉语习得情况会越来越好。此外,不同民族地区的民族儿童之间的语言发展情况也有差异。例如,万明钢(1991)对甘肃地区的汉、藏、东乡族儿童的汉语句子理解水平进行了考察,发现东乡族儿童的汉语句子理解水平要高于藏族儿童。

第二,考察民族地区的少数民族儿童的双语发展。例如,古丽夏·阿克巴尔、张京鱼(2014)讨论了新疆哈萨克族儿童0~3岁期间的本族语和汉语习得情况,发现他们在1岁前对用哈萨克语发音的词汇敏感度要远远高于用汉语发音的词汇;在1岁~1岁半之间,他们在习得本民族语言的同时也开始习得汉语,并且都是从名词的习得开始;在1歲半~2岁之间,他们开始产出简单句,但以哈萨克语为主;在2~3岁之间,儿童能用哈萨克语产出较复杂的句子,却不能用汉语做出相应的表达。柳鸣(2019)考察了藏族儿童的汉语和藏语的习得情况,发现他们在3~6岁之间藏语和汉语水平都处在上升阶段,且藏语水平要高于汉语水平;值得注意的是他们的藏语水平在3~4岁之间受到了一定的抑制,而此期间汉语水平发展较快,在4~6岁之间藏语水平又逐步提升了。

第三,分析影响民族地区儿童双语发展的外部环境因素,包括家庭语言环境(郝杰2010)、文化氛围环境(王艺霖2021)、学校课堂环境(钟海翔2013)、地理环境(施琰茹,廖和俊2004)等。例如,李传江等(2016)采用自编问卷的方式,考察了影响新疆维吾尔族儿童词汇发展的家庭环境因素,发现高收入家庭的儿童在词汇表达上要显著优于低收入家庭的儿童。已有研究也发现,地理环境影响少数民族儿童的语言发展。例如,四川白马藏族和甘南东乡族使用的都是没有文字的语言,白马藏族的山寨海拔超过2000米,属极高寒地区,且保持着狩猎农耕和不与外族通婚的习俗,环境较为闭塞,制约了当地儿童的语言发展(施琰茹,廖和俊2004)。

第四,探讨民族地区的语言文化传承、语言规划和双语教育政策。例如,史娟(2012)讨论了新疆维吾尔族学前双语教育存在的问题,包括双语教育起步晚、资源不平衡等。夏其乐(2017)对裕固族牧民儿童的裕固语传承进行了田野调查,指出了裕固语的传承困境以及影响裕固语传承的主要因素,包括缺乏固定的家庭语言环境输入、学校缺乏对裕固语的重视等。

通过对已有研究的分析,我们发现,目前对少数民族儿童的语言发展有了一些初步的探索,但还缺乏系统、深入的考察。首先,绝大多数研究是从教育学的视角进行阐释,缺乏语言学视角的论述,缺少对少数民族儿童民族语和汉语的习得过程和加工机制的考察。前文提到,我们的民族语言涵盖五大语系,这为我们进行儿童语言习得研究的跨语言对比提供了丰富的资源。从语言学视角切入,进行系统的跨语言对比,不仅可以帮助我们了解少数民族儿童的双语习得机制,探讨语言个性与共性在语言习得中的互动,也能进一步加深我们对民族语本身的理解。

四、总结与展望

上文详细阐释了儿童语言发展研究的多重对比视角,以及在中国语境下如何进行儿童语言发展研究,即做到:(1)结合横向与纵向追踪研究,进行跨群体、跨发育阶段对比;(2)结合实验室与开放环境下的研究,进行跨家庭环境因素对比;(3)注重中国语言的多样性和丰富性,进行系统的跨语言对比。

通过多重对比视角,我们希望可以实现中国儿童语言发展研究的3个方法“转向”:(1)从探讨相关关系转向因果建模;(2)从实验室研究转向开放环境下的自然学习场景的研究;(3)从往外看寻求跨语言对比转向关注中国自身语言的多样性和丰富性。通过3个“转向”进而实现在研究思路、数据库建构和理论建模上的创新。通过追踪研究0~6岁典型和非典型儿童在实验室和家庭环境下的语言能力与认知能力发展多模态指标,建立基于大样本的中国儿童语言能力发展数据库,并在此基础上,建构融合家庭环境因素的语言能力与认知能力发展关联互动计算模型。

该模型因其高生态效度,可以准确解释和预测真实、自然场景下的儿童语言能力的典型与非典型发展,发现非典型发展的早期特征和风险因素,为语言障碍的预防和早期干预提供基础。基于该模型的研究结果可以直接面向儿童,转化成为中国儿童语言健康服务的产品。例如,该模型所确立的多层次影响因素特征库中影响语言发展的因果链路中的关键因素(包括家庭环境因素和认知因素),就可以用来指导家长在家庭环境中采用科学、有效的方式促进儿童语言的健康发展。这是家庭教育中非常重要的环节。2022年1月1日,《中华人民共和国家庭教育促进法》开始正式实施,这是我国首次就家庭教育进行专门立法。该法律提出,家庭教育应“尊重未成年人身心发展规律和个体差异”,要“贯彻科学的家庭教育理念和方法”。要落实这一目标,我们必须对儿童个体发展的规律有一个科学的认识,而这当中语言与认知的发展规律必然是我们需要了解的重中之重。只有对机制和规律有了准确把握,我们才能开发出符合中国儿童发展特征的、适合家庭环境使用的语言能力提升与语言障碍诊断与干预的工具。

参考文献

古丽夏·阿克巴尔,张京鱼 2014 《新疆哈萨克族儿童哈汉双语的语言发展特点》,《新疆大学学报(哲学人文社会科学版)》第5期。

罕光清 2018 《民族地区傣族儿童入学前汉语准备研究》,陕西师范大学硕士学位论文。

郝杰 2010 《多语言环境下少数民族儿童及其家庭语言选择行为的分析》,《民族教育研究》第3期。

蒋衷心 2019 《新疆伊犁地区学前儿童学业语言发展研究》,华东师范大学博士学位论文。孔令达 2004 《汉族儿童实词习得研究》,合肥:安徽大学出版社。

孔令達,王祥荣 2002 《儿童语言中方位词的习得及相关问题》,《中国语文》第2期。

李传江,周兢,杨晓岚 2016 《新疆少数民族学前儿童汉语词汇发展的影响因素研究》,《基础教育》第4期。李向农 1996 《儿童语言研究的新进展》,《语言教学与研究》第2期。

李向农,周国光,孔令达 1992 《1~5岁儿童运用方位句及方位介词情况的调查分析》,《心理科学》第3期。李行德 1997 《语言发展理论和汉语儿童语言》,《现代外语》第4期。

李行德2018 《用儿童语言来进行语言学论证——一些方法学上的考虑》,《当代语言学》第4期。

李宇明1995 《儿童语言的发展》,武汉:华中师范大学出版社。

李宇明2019 《人生初年——一名中国女孩的语言日志》,北京:商务印书馆。

李宇明2022 《家庭语言规划研究》,北京:商务印书馆。

柳鸣2019 《3~6岁藏族儿童国家通用语词汇发展研究》,西北师范大学硕士学位论文。

饶宏泉2022 《儿童语用发展与家庭语言生活》,《中国社会科学报》5月27日第005版。

施琰茹,廖和俊 2004 《白马藏族儿童早期言语发展的考察研究》,《学前教育研究》第7期。史娟 2012 《新疆少数民族学前双语教育政策研究》,新疆师范大学硕士学位论文。

孙宏开,胡增益,黄行,等 2007 《中国的语言》,北京:商务印书馆。

万明钢1991 《汉、藏、东乡族儿童汉语句型理解水平的跨文化比较研究》,《民族教育研究》第1期。

王艺霖2021 《壮族儿童语言使用特点及教育建议》,《西部学刊》第142期。

夏其乐2017 《裕固族牧民儿童的裕固语传承现状研究》,兰州大学硕士学位论文。

辛宏伟2011 《3~6岁维吾尔族儿童汉语语言发展研究》,华东师范大学博士学位论文。

张丽锦,吴南 2010 《4、5岁儿童一般语言能力和心理理论关系的纵向研究》,《心理学报》第12期。

张云秋,周建设,符晶 2010 《早期汉语儿童多义词的习得策略——一个北京话儿童的个案研究》,《中国语文》第1期。

赵辉 2015 《民族地区幼儿语言入学准备的研究》,西北师范大学硕士学位论文。

中国社会科学院语言研究所,中国社会科学院民族学与人类学研究所 2012 《中国语言地图集:少数民族语言卷》(第2版),北京:商务印书馆。

钟海翔 2013 《浅析语言环境与少数民族学前儿童双语习得之关系》,《佳木斯教育学院学报》第1期。周国光 1996 《汉语儿童习得述宾结构状况的考察》,《语言文字应用》第3期。

周国光,王葆华 2001 《儿童句式发展研究和语言习得理论》,北京:北京语言文化大学出版社。

周兢,李传江,杜丽君,等 2014 《新疆学前双语教育情境中民族儿童的汉语发展研究》,《华东师范大学学报(教育科学版)》第1期。

Baddeley, A. D.2007. Working Memory, Thought and Action. Oxford: Oxford University Press.

Bishop, D. V.& C. F. Norbury.2005. Executive functions in children with communication impairments, in relation to autistic symptomatology. I: Generativity. Autism 9, 7–27.

Brown, J. A.& J. J. Woods.2016. Parent-implemented communication intervention: Sequential analysis of triadic relationships. Topics in Early Childhood Special Education 36, 115–124.

Cartmill, E. A., B. F. Armstrong, L. R. Gleitman, et al.2013. Quality of early parent input predicts child vocabulary 3 years later. Proceedings of the National Academy of Sciences 110, 11278–11283.

Christiansen, M. H., P. Contreras Kallens& F. Trecca.2022. Toward a comparative approach to language acquisition. Current Directions in Psychological Science 31, 131–138.

Cutting, A. L.& J. Dunn.1999. Theory of mind, emotion understanding, language, and family background: Individual di?erences and interrelations. Child Development 70, 853–865.

de Villiers, J. G.& J. E. Pyers.2002. Complements to cognition: A longitudinal study of the relationship between complex syntax and false-belief-understanding. Cognitive Development 17, 1037–1060.

Demir-Lira, ? . E., L. R. Applebaum, S. Goldin-Meadow, et al.2019. Parents early book reading to children: Relation to childrens later language and literacy outcomes controlling for other parent language input. Developmental Science 22,e12764.

Dubois, P., M. C. St-Pierre, C. Desmarais, et al.2020. Young adults with developmental language disorder: A systematic review of education, employment, and independent living outcomes. Journal of Speech, Language, and Hearing Research 63,3786–3800.

Durand, M., C. Hulme, R. Larkin, et al.2005. The cognitive foundations of reading and arithmetic skills in 7- to 10-year-olds. Journal of Experimental Child Psychology 91, 113–136.

Hale, C. M.& H. Tager-Flusberg.2003. The in?uence of language on theory of mind: A training study. Developmental Science 6,346–359.

Hamaker, E. L., T. Asparouhov, A. Brose, et al.2018. At the frontiers of modeling intensive longitudinal data: Dynamic structural equation models for the a?ective measurements from the COGITO study. Multivariate Behavioral Research 53,820–841.

Hamrick, P., J. A. Lum & M. T. Ullman.2018. Child ?rst language and adult second language are both tied to general-purpose learning systems. Proceedings of the National Academy of Sciences 115, 1487–1492.

Henrich, J., S. J. Heine & A. Norenzayan.2010. The weirdest people in the world? Behavioral and Brain Sciences 33, 61–83.

Kaushanskaya, M., J. S. Park, I. Gangopadhyay, et al.2017. The relationship between executive functions and language abilities in children: A latent variables approach. Journal of Speech, Language, and Hearing Research 60, 912–923.

Kidd, E.& R. Garcia.2022. How diverse is child language acquisition research? First Language. Published online on 28January.

Law, J., J. Boyle, F. Harris, et al.1998. Screening for primary speech and language delay: A systematic review of the literature.Health Technology Assessment 2, 1–184.

Leonard, L. B.2014. Children with Speci?c Language Impairment (2nd edn.). Cambridge, MA: MIT Press.

Lu, H. J.& L. Chang.2013. Parenting and socialization of only children in urban China: An example of authoritative parenting.The Journal of Genetic Psychology 174, 335–343.

McDu?e, A.& P. Yoder.2010. Types of parent verbal responsiveness that predict language in young children with autism spectrum disorder. Journal of Speech, Language, and Hearing Research 53, 1026–1039.

Morgan, G., M. Curtin & N. Botting.2021. The interplay between early social interaction, language and executive function development in deaf and hearing infants. Infant Behavior and Development 64, 101591.

Nelson, H. D., P. Nygren, M. Walker, et al.2006. Screening for speech and language delay in preschool children: Systematic evidence review for the US Preventive Services Task Force. Pediatrics 117, e298– e319.

Nikolopoulos, D., N. Goulandris, C. Hulme, et al.2006. The cognitive bases of learning to read and spell in Greek: Evidence from a longitudinal study. Journal of Experimental Child Psychology 94, 1–17.

Nouwens, S., M. A. Groen, T. Kleemans, et al.2021. How executive functions contribute to reading comprehension. British Journal of Educational Psychology 91, 169–192.

Premack, D.& G. Woodru?.1978. Does the chimpanzee have a theory of mind? Behavioral and Brain Sciences 4, 515–526.

Quoss, B.& W. Zhao.1995. Parenting styles and childrens satisfaction with parenting in China and the United States. Journal of Comparative Family Studies 26, 265–280.

Shatz, M., G. Diesendruck, I. Martinez-Beck, et al.2003. The in?uence of language and socioeconomic status on childrens understanding of false belief. Developmental Psychology 39, 717–729.

Slobin, D. I.& M. Bowerman.2007. Interfaces between linguistic typology and child language research. Linguistic Typology11, 213–226.

Smolak, E., K. K. McGregor, T. Arbisi-Kelm, et al.2020. Sustained attention in developmental language disorder and its relation to working memory and language. Journal of Speech, Language, and Hearing Research 63, 4096–4108.

Tamis-LeMonda, C. S., M. H. Bornstein & L. Baumwell.2001. Maternal responsiveness and childrens achievement of language milestones. Child Development 72, 748–767.

Tomasello, M.2009. The Cultural Origins of Human Cognition. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Tomblin, J., N. Records, P. Buckwalter, et al.1997. Prevalence of specific language impairment in kindergarten children. Journal of Speech, Language, and Hearing Research 40, 1245–1260.

Zhou, P., J. Shi & L. Zhan.2021. Real-time comprehension of garden-path constructions by preschoolers: A Mandarin perspective. Applied Psycholinguistics 42, 181–205.

Zhou, P., L. Zhan & H. Ma.2019. Predictive language processing in preschool children with autism spectrum disorder: An eye- tracking study. Journal of Psycholinguistic Research 48, 431–452.

Zhou, P., W. Ma & L. Zhan.2020. A de?cit in using prosodic cues to understand communicative intentions by children with autism spectrum disorders: An eye-tracking study. First Language 40, 41–63.

责任编辑:魏晓明