“作者电影”视域下弗朗索瓦·特吕弗电影风格研究

李斌娟

20世纪50年代,法国新浪潮电影运动兴起,“作者电影”理论①推动了新浪潮电影创作领域的变革,其影响迅速遍及世界。弗朗索瓦·特吕弗是法国新浪潮的领军人物,是“作者电影”观念的主要倡导者。法国新浪潮导演推崇创作个性,电影要体现“作者论”的风格主张,他们有较为一致的电影美学观念,其核心是安德烈·巴赞的理论主张。巴赞于1951年创办了《电影手册》杂志,特吕弗先是进入《电影手册》杂志社从事影评工作,成为一位笔锋犀利的影评人,随后才走上电影创作之路的。特吕弗一生共拍了21部长片,其中包括以《四百击》为起点的“安托万·杜瓦内尔”半自传体系列的5部曲。“安托万·杜瓦内尔”系列电影是他的精神自传,他通过电影表达了自己的人生经历以及对情感的体验、感悟。新浪潮时期,特吕弗确立了作者导演的身份,他创作的三部长片《四百击》《枪击钢琴师》《朱尔与吉姆》带有明显的“作者电影”倾向。特吕弗的电影题材多样化且表现手法不同,在主题、叙事、拍摄技巧、声音运用等方面具有独特的风格,他的电影作品在内容及形式上实践了巴赞的纪实美学,同时有所发展和创新。尽管特吕弗的影片风格在不断变化,但始终带有明显的“作者电影”风格。

一、“作者电影”的提出

新浪潮电影的主要导演大多是《电影手册》的青年评论家,也是“作者电影”的推崇者,如特吕弗、戈达尔、夏布洛尔等人。弗朗索瓦·特吕弗提出并倡导“作者电影”的观念,他主张导演是电影艺术创作的灵魂和绝对掌控者。“作者论”的发展有着较深的历史渊源。1943年,法国电影理论家安德烈·巴赞第一次将电影“作者”确认为导演。1948年,法国导演、记者亚历山大·阿斯特吕克提出了著名的“摄影机-自来水笔”理论,主张摄影机要像作家的笔一样,去自由自在地描写事物,要确立电影导演的地位,强调了导演作为艺术创作者的自由表达。[1]1951年,巴赞将法国著名电影杂志《电影手册》创刊号的主题定义为“导演即作者”。1954年,特吕弗在《电影手册》上发表《法国电影的某种倾向》,强调电影导演与众不同的创作个性,表达了对法国“优质电影”的强烈不满。特吕弗指出了当时的法国电影过分依赖于文学作品的现象,并且鼓励导演们在自己的作品中加入个人风格,强调了导演在电影艺术创作中的重要性。[2]1957年,特吕弗又在《电影手册》发表了《作家的政策》,这篇文章近似于新浪潮宣言。文章发表后,他又与电影手册的其他青年评论家戈达尔、夏布洛尔、里维特、罗麦尔等人继续撰文宣传这种作家的政策,提出“作者电影”理论,由此开始,《电影手册》成了宣传“作者论”的主要阵地。[3]“作者论”肯定了导演在创作中的核心位置,导演是电影真正的书写者,他们颠覆了旧的“优质电影”的制作传统,导演的个性特征和个人风格充分体现在电影中。电影作者应该是编导合一的,导演掌控著一部影片从选材、拍摄到剪辑制作完成的全过程,并能不受束缚地表达自己的人生态度与艺术追求。

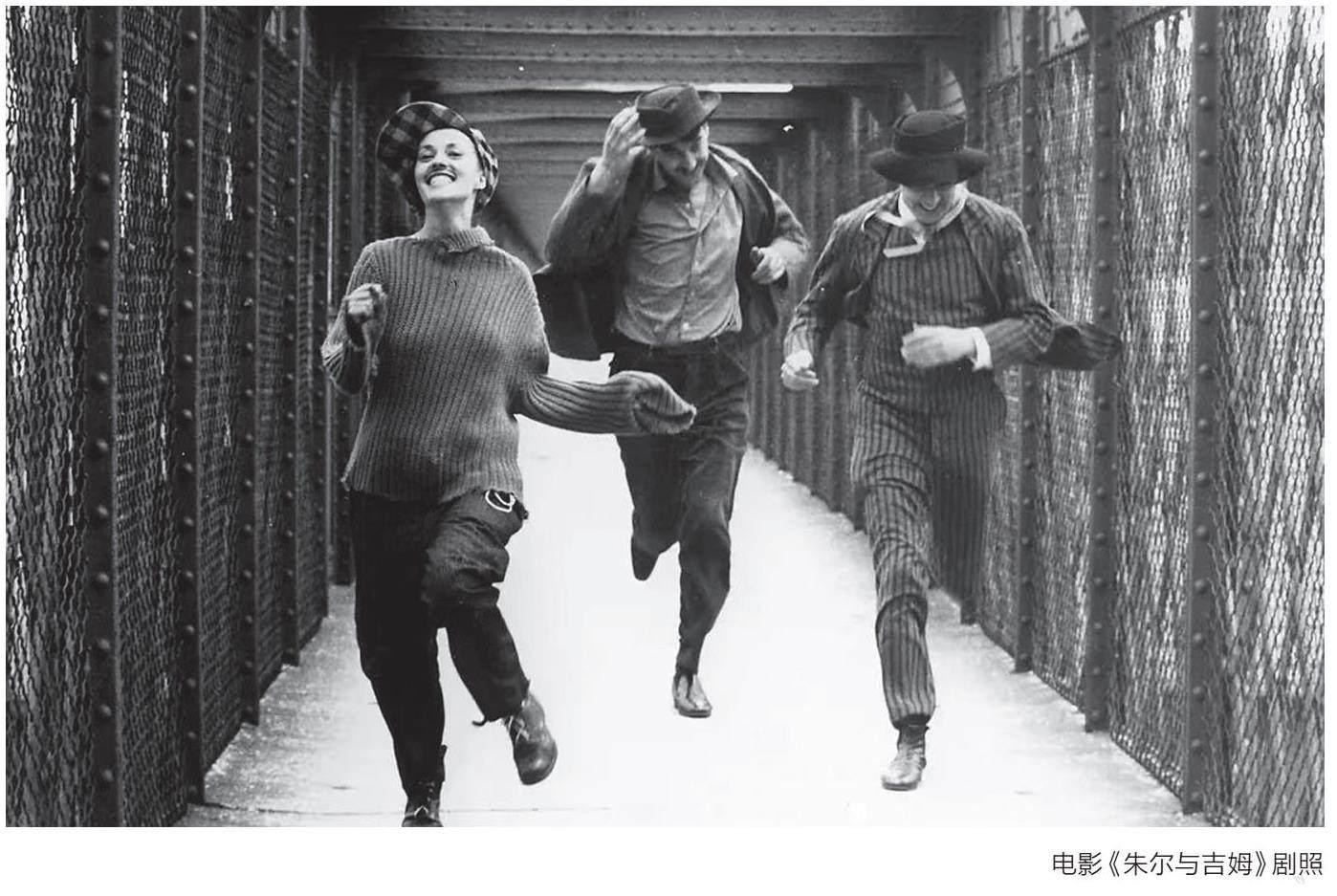

新浪潮导演们坚持“作者论”的创作理念,将创作热情与个人艺术追求紧密结合,努力探索电影的表现形式,创作了一系列能够体现导演个人风格的优秀电影,如特吕弗的《四百击》(1959)、戈达尔的《筋疲力尽》(1960)、夏布洛尔的《表兄弟》(1959)等;这些影片在国际电影节获得成功,从而确定了新浪潮电影在法国乃至国际影坛的地位,也让“作者电影”在实践上获得了现实基础。特吕弗的作品带有强烈的个人色彩,正如他在“作者电影”论中所倡导的那样,每一部影片都渗透了导演的个人感受,贯穿了导演自身对世界、人生和社会的见解。1959年,特吕弗拍摄了带有个人传记色彩的《四百击》,影片荣获戛纳电影节最佳导演奖。特吕弗的第二部长片《枪击钢琴师》是对黑色电影的尝试,也是向希区柯克的致敬之作。影片带有一定的惊险悬疑风格。特吕弗不断在电影中融入内心独白,把一部貌似类型片的电影拍成一部清新脱俗的反类型片。影片随意的构图、文艺性的内心独白、碎片化的剪辑颇有创意。而《朱尔与吉姆》的表现技巧不断创新,大量的旁白、快速剪辑、定格画面等,加速了影片的发展节奏。特吕弗执导的影片丰富多彩、内容各异,无论题材和内容怎样变化,每部影片都显示出他本人的个性特征和独特风格。

二、浓厚的自传色彩

自传性是特吕弗“作者电影”特别明晰的风格。1932年,弗朗索瓦·特吕弗出生于巴黎,由于是私生子,他出生后就被母亲寄养在外婆家,外婆走后他回到生母和继父身边,母亲无法接受他,对他态度十分冷淡。年少的特吕弗开始迷上电影,经常一个人游逛在巴黎街头,出入大小影院。15岁特吕弗开始创办电影俱乐部,很快入不敷出,但他机缘巧合下却结识了法国著名电影理论家安德烈·巴赞,在巴赞的推荐下,特吕弗开始为《电影手册》撰稿。1959年开始,特吕弗先后拍摄了《四百击》(1959)、《安托万与柯莱特》(1962)、《偷吻》(1968)、《夫妻生活》(1970)、《飞逝的爱情》(1978)等五部自传体电影。《四百击》是特吕弗的第一部长故事片,带有明显的自传色彩:特吕弗以自己的童年经历为创作背景,通过展现主人公安托万的童年生活,探讨了儿童成长中家庭、学校、社会所应承担的责任。安托万在学校总是受到刻板教规的束缚,在家中得不到父母的疼爱,感受不到生活的乐趣,他与好友雷内一起逃课,流落街头,后因偷继父办公室的打印机被送到少管所,安托万向往自由,他从少管所逃出后直奔大海。影片通过对安托万在家庭、学校、少管所的一系列日常生活的描写,表现了主人公内心的孤独和对自由的渴望。特吕弗通过《四百击》叙述了自身的童年经历,让观众产生了情感共鸣。

“安托万·杜瓦内尔”系列由五部影片组成,主人公安托万皆由演员让-皮埃尔·莱奥德饰演。影片展现了安托万从少年、青年到成年的成长历程,他经历了恋爱、结婚、婚外情、离婚等过程。童年时期的安托万过着受约束、叛逆的生活,青年和成年时期经历了无法遏制的恋情、难以自拔的感情纠葛以及各种荒诞无稽的行为。电影《安托万与柯莱特》讲述了安托万在青春期的暗恋故事,安托万在音乐会上遇到了柯莱特,对她一见钟情并展开追求,但是柯莱特只把安托万当做朋友,选择了一个比他成熟的男孩。电影《偷吻》中的安托万忙于工作和爱情,开始尝试做私人侦探,在工作过程中被鞋店老板的妻子吸引,一番纠结后还是选择了女友克里斯蒂娜。而在电影《夫妻生活》中,安托万已经和克里斯蒂娜结婚成家,夫妻俩生活安定,并有了孩子,但安托万出轨了一个日本女人,最后又回归家庭。在最后一部《飞逝的爱》中,安托万发生婚外情,与克里斯蒂娜离婚了。在安托万系列五部曲中,特吕弗将目光投向个人化的情感表达,展开了对自我迷失和自我寻觅这一主题的讨论,努力去表现导演个人的情感体验与成长历程,带有明显的“作者电影”风格。

三、童年、爱情及追求个体自由的主题

法国新浪潮电影突出了导演的个性风格,人物大多象征或隐喻了导演自身。新浪潮电影受到了萨特存在主义思想的深刻影响,存在主义强调自由意志,认为世界是荒谬的,人无力给他周围的混乱带来理性的秩序,友谊、爱情以及亲属关系都带有怀疑和虚假的色彩,人的生存状态是关注的重點,个体解放是萨特的不懈追求。[4]在众多新浪潮电影中,题材日常化,故事情节略显无序,主人公常常无所事事,呈现出一种自由或者叛逆的状态。特吕弗的电影在主题表达上带有明显的个人主观色彩,他年少时经历的母爱缺失,叛逆的童年和爱情的不确定性在电影中都有所体现。特吕弗的电影表达了他对处于迷惘和无助状态下的人的关注,以及对人存在意义和价值的深刻反思。新浪潮时期,特吕弗最重要的影片除了《四百击》,还有《枪击钢琴师》《朱尔与吉姆》,这些影片表现了作者对待生活的态度,对童年的回忆,对爱情的期待,对自由的追寻。电影《四百击》中,特吕弗更多地表达了儿童成长中的苦恼,他细腻地阐释了儿童这个主题,将安托万的孤独,父母的漠不关心,老师的排斥,社会的种种不理解诠释得淋漓尽致,这一切都推动安托万逐渐走上叛逆之路成为问题少年。安托万有三次出逃,他厌倦了家庭和学校,萌生了辍学离家的想法,选择离家出走。影片结尾,安托万冒着风险从少管所逃离,直奔向往已久的大海,他奋力逃离残酷的学校、家庭和社会现实,每一次逃离都体现了他对荒诞世界的一种逃避,一种对自由的不懈追求。

特吕弗不因循守旧,不断突破自己的电影风格,又尝试了黑色电影。电影《枪击钢琴师》根据美国作家大卫·古迪斯的小说改编而成,是特吕弗执导的一部黑帮片,特吕弗想通过这部影片来表达他对成功、失败、女人以及爱情的看法。爱德华是一位钢琴家,因为在生活中遭受意外打击,改名为查理躲到一个小酒吧弹琴度日,生活原本简单而平淡,但是弟弟西科却因躲避黑道的追杀而向查理求助,查理和女友莱娜也意外卷入这场残酷的生死逃亡之中。影片有两个故事框架,查理和莱娜的爱情故事是影片的外部框架,闪回段落中查理与前妻特蕾莎的爱情故事是影片的内在框架。[5]男主人公查理性格腼腆,内心矛盾,面对爱情不敢直接表达,影片中多次表现了查理内心独白和外在行为的冲突,这些导致和幸福擦肩而过。《枪击钢琴师》传达了主人公查理对生活的厌烦和荒诞之感,带有一种奇妙的、不可捉摸的特质,查理对待爱情捉摸不定,很难把握命运和控制局面,他认为做什么都毫无意义,他的虚无成了对抗所有荒谬和苦闷的有力武器。

电影《朱尔与吉姆》于1962年上映,影片改编自法国作家亨利-皮埃尔·罗谢的小说。爱情理想的追求是影片一直强调的主题,影片的故事发生在一战前后,朱尔与吉姆是一对挚友,二人同时爱上了聪明貌美的女孩凯瑟琳,她徘徊于二者之间无法抉择,随后战争爆发,凯瑟琳和朱尔结了婚,但她对吉姆依旧念念不忘,内心十分压抑。这场三角恋最终以悲剧结束,凯瑟琳开车带着吉姆坠河而死。导演用这种出人意料的方式结束了影片。凯瑟琳追求爱情自由,敢爱敢恨、率真大胆,她要的是绝对纯粹、持久的爱,一旦失去了对爱和欲望的控制,她自身也就陷入一种失控状态,做出了极端的事。影片描绘了三个人物近乎疯狂的行为和人生,他们的爱情是毫无理性的,这种另类的爱情体现了人与人之间既亲密又疏离的关系,而这种由爱所带来的痛苦与绝望恰恰体现了存在主义的哲学观。电影中女主角凯瑟琳的饰演者让娜·莫罗亲自献唱了歌曲《生活的旋风》,这首曲子是对朱尔、吉姆和凯瑟琳三人过往和现状的评述,也预示了未来。特吕弗把自己对人生的审视以影片的形式向观众述说出来,影片表达了作者想摆脱传统观念束缚的愿望,以及一种获得人性真正自由的希望。

四、个性化的拍摄手法

法国新浪潮导演在“作者电影”观念的指导下,采用了颠覆传统电影的拍摄理念与方式,对传统电影语言和电影技法大胆革新,建构出一种新的电影理论。新浪潮导演推崇安德烈·巴赞主张的“纪实本性”和“长镜头”理论,电影要表现真实,提倡电影的生活化。[6]“作者电影”的导演探求一种新的艺术表达形式,倾向于编导合一,更充分地驾驭影片的风格。电影创作中尽可能采用实景拍摄,运用长镜头、移动摄影,灵活运用摄影机,体现电影的真实感和自然性,在剪辑上表现得更为灵活和个人化。特吕弗善于灵活运用多种拍摄手法来呈现自我风格,如流畅的摄影机运动、随意的构图、发挥演员的随意性和即兴式等。特吕弗运用直接、简洁、朴素的拍摄手法,选择生活化的场景,大量采用实景拍摄和自然光照明,使影片更加真实自然。这些手法的运用淋漓尽致地表现了作者对现实的尊重和观照。

“作者电影”强调导演要表现出自己鲜明的个性特点,特吕弗运用了不同于传统电影的拍摄手法,有意选用长镜头来展现生活化的细节和表现真实的环境。巴赞认为,长镜头表现的时空连续,是保证电影逼真的重要手段,电影要更贴近现实,表现“生活在银幕上的流动”。①长镜头保持了时间和空间的连续性和统一性,通过再现未经修饰的日常生活,表现人物在空间环境的连续行为,让观众产生一种身临其境之感。特吕弗在处女作《四百击》中,使用了大量长镜头,增强了影片的真实感,表现了人物的内心世界;影片结尾,安托万从少管所逃出直奔大海的镜头,成为一个永垂电影史册的经典长镜头:安托万穿过树林、越过田野和农舍,一直跑到茫茫的大海边,摄影机持续移动、跟拍,观众跟随安托万奔跑的步伐,看到了这个被家庭、社会所排斥的孩子的反抗,体会到他内心深处的忧伤与无助。特吕弗另一部新浪潮代表作《枪击钢琴师》的开场戏:在黑暗的街道上,西科被一辆汽车追逐,逃窜的西科不小心碰到灯柱上摔倒,一个陌生中年男子把他扶起,然后是二人边走边聊的一个接近两分钟的长镜头;中年男子向西科讲述了他对爱情、婚姻的看法。此刻,影片的节奏突然变化,从追逐时画面的迅速切换代之以一个跟拍的长镜头,一个追逐紧张的场面变成了一场男人之间亲密无间的谈话,长镜头的运用改变了影片的基调,体现了特吕弗充满个性的拍摄方式。影片《朱尔与吉姆》中,凯瑟琳和吉姆夜晚在林中散步,二人敞开心扉讲述了这些年的情感经历,运用长镜头展示了两个人的关系随着交谈越来越亲密,推动了情节的发展,并为二者后来的结局做了铺垫。

特吕弗的电影大胆采用了定格画面。电影《四百击》的最后一个画面定格在安托万迷茫忧郁的面部特写上。安托万奔向大海,当海水阻碍去路时,他转身向镜头走来,目光凝视观众,观众看到了安托万眼中的迷惘和无助,感受到了他坚决而又踌躇不定的矛盾心理,这个定格画面完全吸引和感动了观众,开放式结局带给了观众无限的遐想。电影《朱尔与吉姆》中有一场在法国南部的戏,朱尔和吉姆在玩多米诺骨牌,百无聊赖的凯瑟琳想赢得他们注意,请他们帮忙挠背,朱尔开玩笑地拒绝了,凯瑟琳打了他一耳光,朱尔注视了她一会笑了起来。这个反应表现了朱尔对凯瑟琳的爱,无论凯瑟琳怎样对他,他都不会反抗。随后凯瑟琳说,在遇到他们之前,她从来不会笑,但现在她不再是这个样子了。这个片段中,特吕弗使用定格画面展现了凯瑟琳摆出的几个表情造型,每一个造型持续一秒钟,这些定格画面伴随着画外传来的三个人的轻笑声,定格镜头捕捉了凯瑟琳的表情细节,突出了人物的性格,渲染了三个人在一起的欢乐气氛。

五、反传统叙事及画外音的运用

在电影作品中,最常见的叙事手法是“线性叙事”。新浪潮电影在电影叙事结构上进行变革,用无逻辑的事件打乱情节结构,通过积累的日常生活琐事来反映生活。特吕弗的电影打破了传统的线性叙事手法,电影叙事始终保持在生活的渐近线上,部分影片采用了闪回的手法,产生了特殊的悬念。电影《枪击钢琴师》通过运用闪回手法,将主人公查理辉煌的过去与黯淡的现在进行对比,凸显了查理面对命运的无奈。查理跟随女友莱娜来到她家里,门一打开,查理看见墙上贴着他从前举办音乐会的海报。伴随着钢琴曲响起和莱娜的画外音,出现了闪回的段落。这18分钟的闪回场面,展现了查理过去的人生经历,因为生活上遭受意外打击后更名改姓(由原来的爱德华改为查理),来到小酒吧打工度日。闪回手法的运用不但真实展现了查理过去的生活,也直接揭示了他的内心世界。特吕弗通过加入画外音来展现人物的心理,激发观众的想象。下班后,莱娜和查理一起散步回家,过去经历的打击使查理不敢再表露心意。他想拉莱娜的手,主动接近莱娜,画外音呈现了查理矛盾的心理,“开口吧,放松点,我想你一定渴了,要喝点什么吗?”正当查理鼓起勇气开口时,莱娜早已离开。闪回段落中,特蕾莎向爱德华忏悔自己为了他的钢琴事业不惜出卖身体,她十分内疚、羞愧,爱德华听到此事后内心十分复杂,画外音呈现了爱德华的想法:“走向她,向她弯腰,向她下跪。别犹豫了,快点决定”,但爱德华的行动却是转身摔门而去,导致妻子特蕾莎自杀。画外音的运用丰富了画面的内容和表现力,突出了查理怯弱、矛盾的人物性格。

影片《朱尔与吉姆》中,特吕弗通过运用大量画外音引导影片叙事,随着影片情节的进展画外音不时地响起,与画面中的形象和声音相互补充,增强了影片的艺术感染力。影片开篇便是一则体现朱尔和吉姆深厚友谊的画外音。片中,阿尔伯特向朱尔和吉姆放映雕塑的幻灯片,朱尔和吉姆对一个女人头部的雕塑很感兴趣,决定去寻找这个雕塑,画外音陈述了二人寻找雕塑的经历。凯瑟琳参加聚会,画外音描述了她出场时的情景,“凯瑟琳拥有那石雕的同一笑容,高雅的气质,那情景就好像是一场梦”,朱尔和吉姆遇见了希腊雕塑般美艳的凯瑟琳,并同时爱上了她。凯瑟琳约吉姆在咖啡厅见面,吉姆在咖啡厅焦急地等待凯瑟琳出现,画外音呈现出他此时复杂的心理。[7]特吕弗将画外音作为影片的主要叙事手段,合理推动了剧情的发展,生动刻画了人物性格,让观众能更深入地理解剧中人物的内心情感与状态。

结语

特吕弗在电影创作中不断探索并开拓创新,为法国新浪潮电影的崛起做出了突出的贡献。他不断尝试不同风格的影片,努力探索电影艺术,出色地实践了“作者电影”理论。特吕弗倡导的“作者电影”不但推动了法国新浪潮电影的产生,也影响到了其他国家的电影创作。特吕弗的电影探讨了生活中各种不同的话题:爱情、友情、成长、婚姻,一切情感与经历都可以变成镜头下的艺术。他的影片在引发观众共鸣的同时,给观众带来更广阔的思考空间,让观众能更深刻地思考人生、感悟人生。

参考文献:

[1][美]理查德·纽珀特.法国新浪潮电影史[M].陈清洋,译.长春:吉林出版集团有限责任公司,2014:44-50.

[2]弗·特吕弗.法国电影的某种倾向[ J ].世界电影,1987(06):4-21.

[3]尹巖.弗·特吕弗其人其作[ J ].北京电影学院学报,1988(01):108-122.

[4]王宜文.世界电影艺术发展史教程[M].北京:北京师范大学出版社,2022:38-40.

[5][美]安内特·因斯多夫.弗朗索瓦·特吕福[M].沈语冰,译.桂林:广西师范大学出版社,2012:30-35.

[6]安德烈·巴赞.电影是什么[M].南京:江苏教育出版社,2005:7-9.

[7]金犁.关于《朱尔与吉姆》[ J ].当代电影,1991(05):121-126.