福建平潭榕山遗址发掘简报

厦门大学历史与文化遗产学院考古系 平潭国际南岛语族研究院 平潭综合实验区旅游文化局

内容提要:榕山遗址是一处包含了新石器时代晚期、商周、唐宋等时期遗存的海洋性聚落。2018—2021 年,厦门大学历史系等单位对该遗址进行考古发掘,发现了灰坑、墓葬、房址、沟、水井、堆石、犁沟等遗迹,出土了陶器、石器、玉器等遗物。此外,还发现了鹿角、水稻等动、植物遗存。榕山遗址是一个长时段且较为连续被使用的古遗址,该遗址的发掘为研究平潭岛乃至整个闽江下游、闽东沿海地区的历史提供了丰富材料,亦有助于探讨南岛语族起源与扩散等相关学术问题。

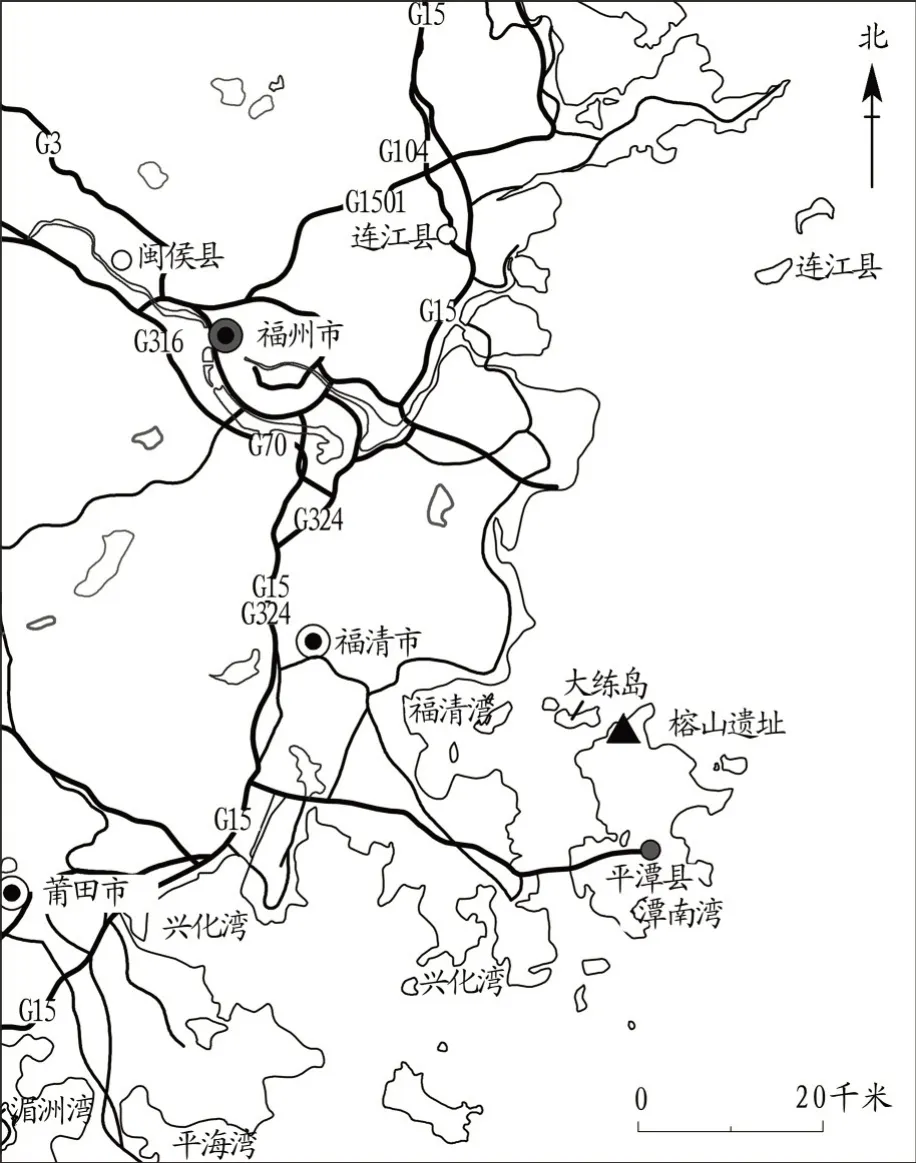

榕山遗址位于福建省平潭综合实验区苏平镇榕山村南侧,南距平潭县城约20 千米(图一),与东花丘遗址和壳丘头遗址相邻。遗址布方基点坐标东经119°75′61″,北纬25°62′33″,平均海拔高度23 米。遗址东面为一片平地,西面和北面多为林地和庄稼地,其间分布大量近现代墓葬。

图一//榕山遗址位置示意图

2016 年,中国社会科学院考古研究所在对平潭进行考古调查时,首次发现了榕山遗址。为进一步了解该遗址的文化内涵,厦门大学历史系考古专业师生于2018 年9—12 月、2019 年7—8 月、2020 年10—12 月、2021 年10—12 月展开了对榕山遗址的发掘工作,布设5×5 米的探方52 个,布方面积1300 平方米,实际发掘面积约800 平方米(图二;彩插一︰1)。现将发掘情况简报如下。

福建平潭榕山遗址航拍图及遗物

1.榕山遗址航拍图(局部)

2.陶罐(H3︰1)

3.陶釜(H19︰1)

4.青瓷碗(H2︰5)

5.青瓷豆(TN01W09③︰4)

一、地层堆积

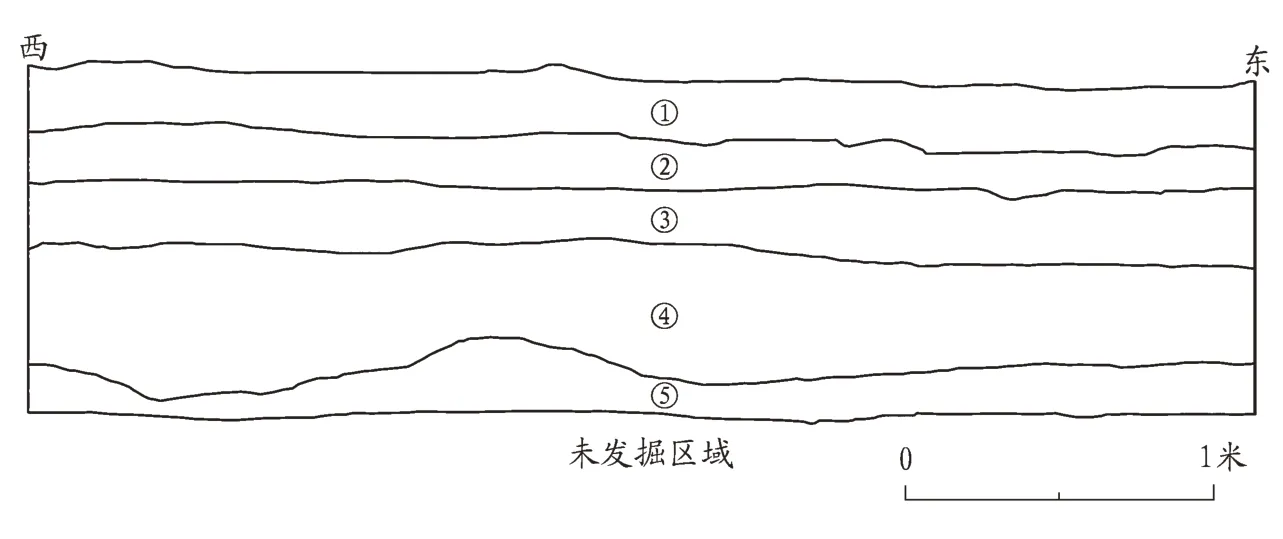

榕山遗址的地层堆积总体较薄,仅TN01W01—TN01W10 等探方可划分出5 层,其他区域因晚期破坏,仅发现3 或4 个文化层。②层下发现了墓葬、个别灰坑,③层下有灰坑、沟、水井、犁沟等遗迹类型,④层下遗迹见灰坑、房址、堆石遗迹,①层下和⑤层下未发现遗迹。现以TN01W04 北壁(图三)为例,介绍遗址的堆积情况。

图三//TN01W04北壁剖面图

①层:浅黄色细砂土,土质疏松。厚0.13~0.2米。包含植物根茎及现代废弃物。

②层:浅红色细砂土,土质较疏松。距地表深0.2、厚0.11~0.16 米。多见青花瓷,属明清时期文化层。

③层:深褐色黏性砂土,土质较致密。距地表深0.4、厚0.15~0.27 米。出土遗物中青瓷的占比较大,泥质陶次之,可辨器形有盘、碗、钵、罐、杯、豆等,属唐宋时期文化层。

④层:红色黏性砂土,土质致密。距地表深0.67、厚0.23~0.5 米。出土陶器以夹砂陶占比较大,泥质陶、印纹硬陶次之,可辨器形有罐、杯、釜、豆、钵、纺轮、支座等,属商周时期文化层。

⑤层:深红色黏性砂土,土质致密。距地表深1.1、厚0.03~0.25 米。出土陶片均为素面,夹砂陶占比极高,另有少量泥质陶,属新石器时代晚期文化层(出于壳丘头考古遗址公园的建设和文物的现场保护的需要,榕山遗址新石器时代的地层仅发掘了10~30 厘米后便进行了现场回填保护)。

二、遗迹

(一)商周遗迹

发现4 座房址(F1—F4)、1座堆石坑、15 座灰坑(H3、H8、H10—H13、H15、H18—H25)。

1.房址

4 座房址中,依平面形状的差异可分为两类:F2 为近长方形房址,F1、F3、F4 为椭圆形房址。房址内均出土有遗物,包括罐、釜等生活用具和纺轮、石锛、凹石、砍砸器等生产工具。因遗址公园建设和文物保护需要,4座房址均未彻底发掘。

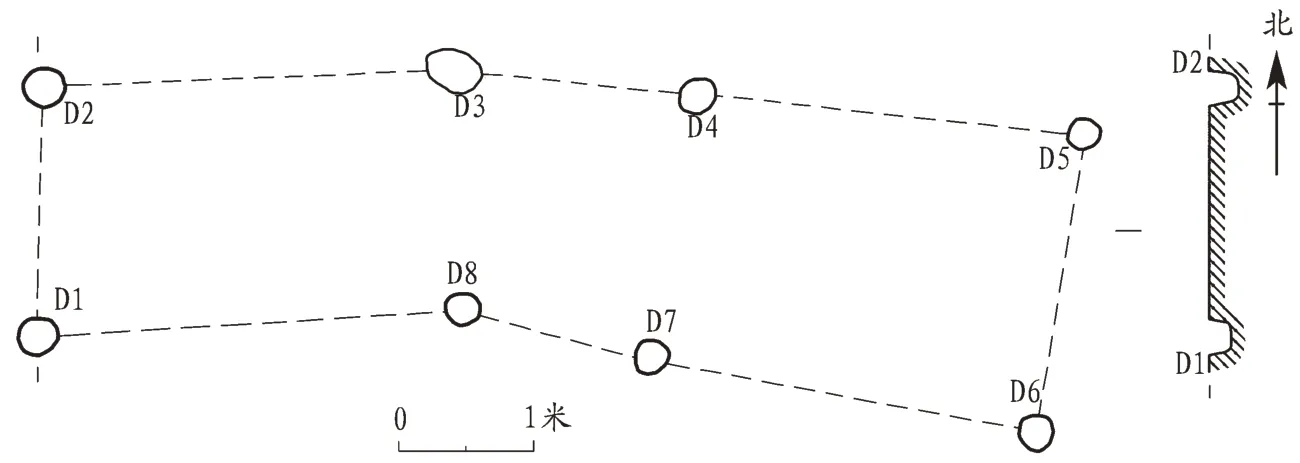

F2 分布于TN01W06、TN01W07,开口于④层,打破⑤层。房址内填土为黄红色细沙土,夹杂有较致密的灰褐色斑块。堆积中包含有大量夹砂陶,以夹砂灰陶和夹砂黄陶为主,另有少量印纹硬陶。夹砂陶纹饰多为绳纹,以细绳纹为主,可辨器形有罐、釜,多为圜底器。印纹硬陶纹饰多为简易云雷纹和弦纹,可辨器形有罐、杯。此外,房址内亦出土了纺轮、石锛、凹石、石球、砍砸器等生产工具。房址堆积呈西高东低的斜坡状分布,堆积最高处距地表0.4~0.6 米,因尚未完成清理,堆积的具体厚度不详(图四)。

图四//F2平、剖面图

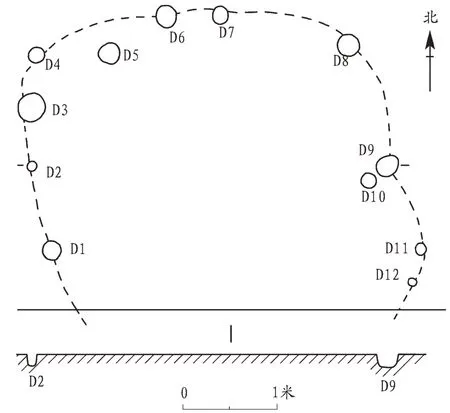

F3 分布于TN01W08 和TN01W09,开口于④层,打破⑤层。房址内填土为深红色砂质黏土,包含物有大量夹砂黄陶和夹砂灰陶、少量印纹硬陶。本次发掘对F3 的D2、D9 进行了解剖。D2,直径0.09、深0.11 米,筒状。D9,直径0.21、深0.12 米,筒状。柱洞内的填土均为紫褐色黏土,无分层。D9填土中包含有2 块夹砂黑陶、1 块红陶、1 个石块(图五)。

图五//F3平、剖面图

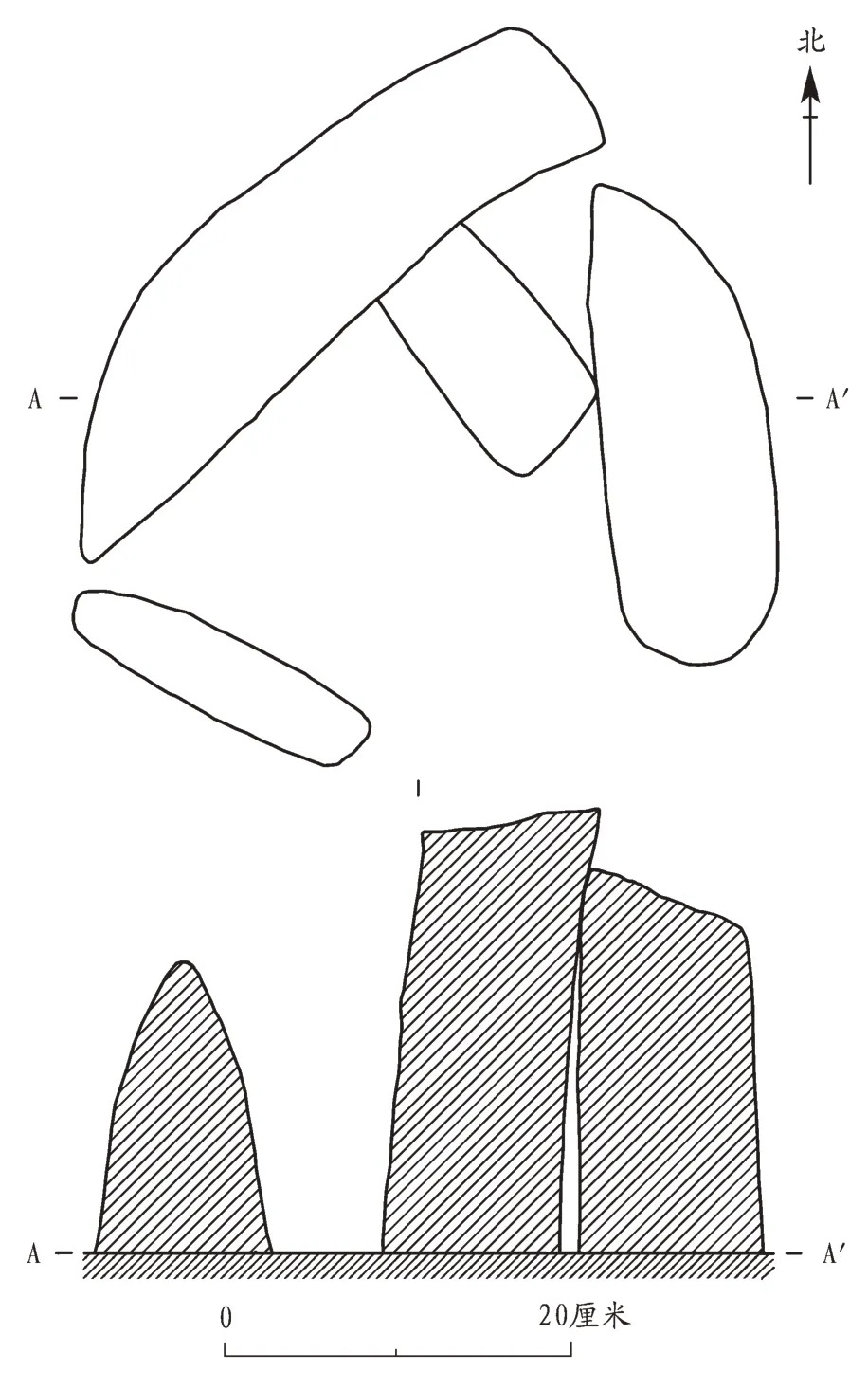

2.堆石遗迹

堆石遗迹位于TN01W04 西南部,开口于④层下,打破生土。平面呈不规则形,堆积无分层。南北长0.43、东西长0.41、高0.25 米。遗迹内无包含物出土,周边出土有1 件石斧和若干夹砂陶(图六)。

图六//堆石遗迹平、剖面图

3.灰坑

15 座灰坑,均距地表较浅,开口主要为圆形、不规则椭圆形,开口线多不明显,填土与地层堆积差异不大。除H11—H13 外,其余灰坑均出土有少量包含物。包含物以破碎的夹砂陶居多,鲜有完整或可修复器物出土。此外,少数灰坑亦出土了纺轮、石刀等生产工具。

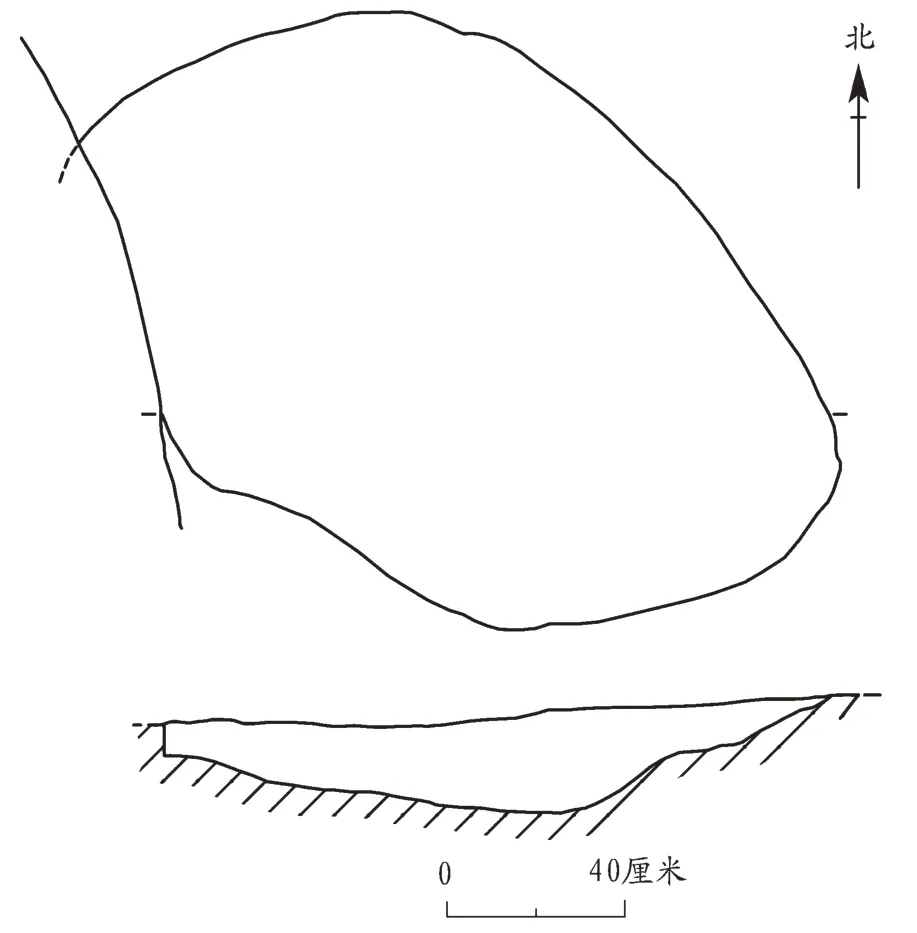

H21 位于TN02W12 北部,开口于④层下,打破生土。平面呈不规则椭圆形,坑底呈圆形,坑状圜底。坑口长径2.22、短径1.2、深0.1 米。坑壁由坑口向坑底斜弧收底,原貌边缘不明显,坑壁未见加工痕迹,灰坑整体南深北浅,坑底较平。坑内填红色黏土,土质细腻且较为致密,包含少量陶片(图七)。

图七//H21平、剖面图

H25 位于TN02W15 南部,开口于④层下,打破生土。平面呈不规则椭圆形,坑底呈圆形,坑状圜底。坑口长径1.74、短径1.4、深0.22 米。坑壁由坑口向坑底斜弧收底,原貌边缘不甚明显,坑壁未见加工痕迹。坑内填红色黏土,土质细腻且较为致密。填土中见大量夹砂黑陶,可修复者少,器形有釜和钵(图八)。

图八//H25平、剖面图

(二)唐宋遗迹

发现3 条沟(G1—G3)、2 口水井(J1、J2)、1 处犁沟、9 座灰坑(H1、H2、H4—H7、H14、H16、H17)。

1.沟

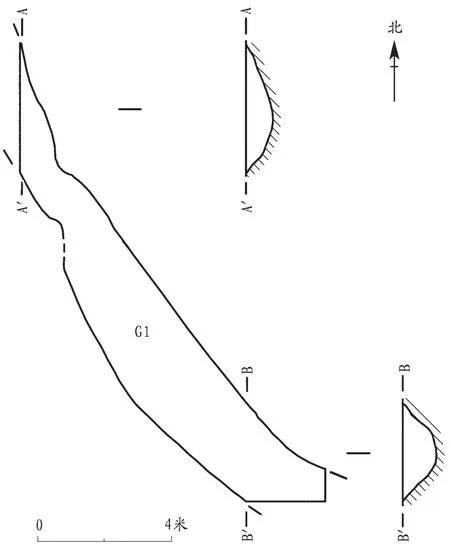

3 条沟中,G1、G2 均贯穿多个探方且出土较多包含物,推测为遗址外围的排水沟。G3 位于发掘区西端,发掘面积少,无包含物出土。

G1 位于整个发掘区的西南部,西北—东南向,开口位于③层下,被G3 打破,打破④层。平面呈“人”字形,剖面为U 形。宽1.2~2.6、深0.8~1米,沟中堆积无分层。沟壁和沟底无明显加工痕迹,填土为致密的黄褐色黏土。沟中出土碎墓砖、青瓷片、铁器、铜钱等遗物(图九)。

图九//G1(TS05W09内)平、剖面图

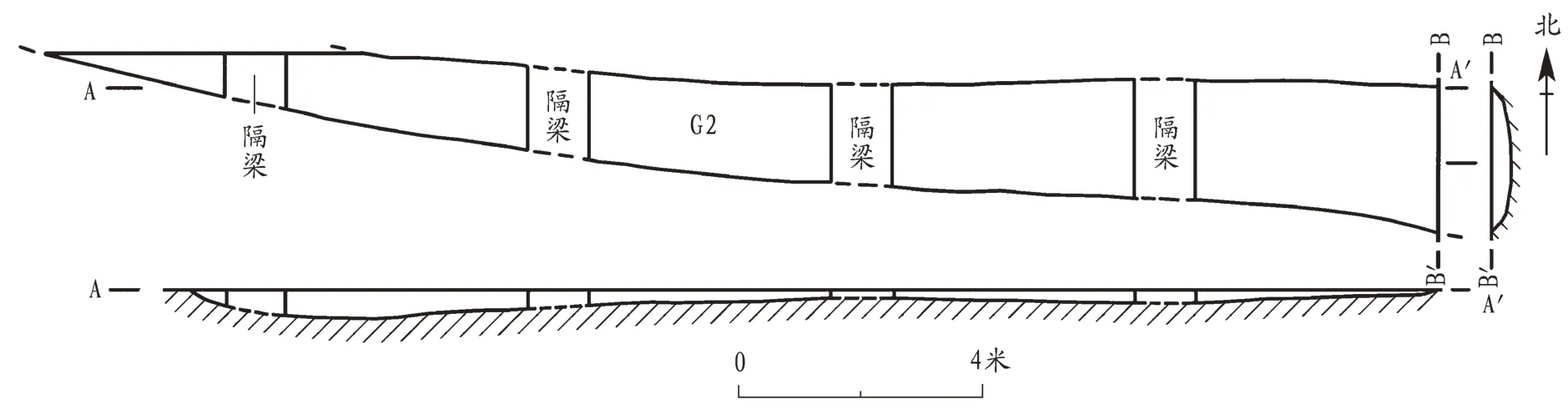

G2 位于发掘区东北部,东西向,开口于③层下,打破④层。平面为条带形,剖面为坑状。长约24、宽1.1~2.4、深0.2~0.45 米,沟中堆积无分层。沟内包含物有青瓷、泥质陶、夹砂陶、石斧等(图一〇)。

图一〇//G2平、剖面图

2.水井

2 口水井中,J1 有少量包含物出土。J2 位于TS04W09东部,未见包含物。

J1 位于TN01W01 中部,开口于③层下,打破生土。平面呈圆形,剖面呈筒状,井壁与井底无明显加工痕迹,推测与当时的农业活动有关。东西长1.15、南北宽1.05、深3.6米。井内堆积分4层︰①层填土为灰白色沙土,土质较疏松,包含物有红烧土、炭粒及少量素面泥质灰陶,堆积厚度为0.5 米;②层填土为红褐色沙土、黄灰色沙土,土质较致密,包含物有草木灰颗粒、少量红烧土颗粒、少量素面夹砂褐陶、素面夹砂灰陶,堆积厚度为0.7 米;③层填土为红褐色沙土,包含草木灰颗粒、少量红烧土,堆积厚度为2.1 米;④层填土为红褐色黏土,无包含物,堆积厚度为0.3米(图一一)。

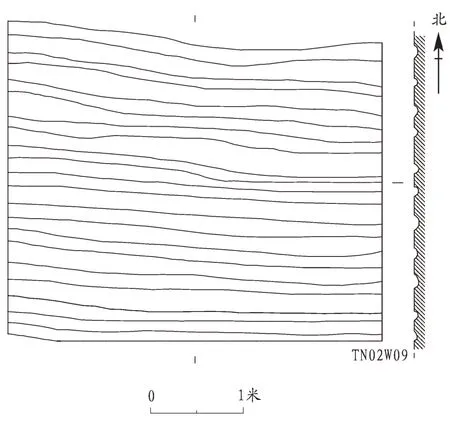

3.犁沟

犁沟分布于遗址中部偏西处,开口于③层下,打破④层,由若干东西向的长条形浅沟构成,每条浅沟宽0.05~0.3 米。犁沟未见包含物。本次发掘将TN02W09 中的犁沟做了现场保留,其余部分已展开清理(图一二)。

图一二//犁沟平、剖面图

4.灰坑

9 座。灰坑的平面有圆形、椭圆形、不规则形,剖面以坑状为主,包含物多为陶瓷片,少有完整或可修复器物出土。其中,H2 面积最大且出土遗物最完整、丰富。

H2 位于TN01W10 西部,开口于③层下,打破④层。灰坑平面呈不规则半圆形,北部宽、南部窄。坑中堆积呈西北高、东南低的斜坡状,壁面较倾斜,底部凹凸不平。开口距地表0.98~1.1 米,南北长2.6、东西宽1.85 米,北部最深处0.44、南部最深处0.72 米。坑内填土为较疏松的深褐色沙质黏土,无分层,包含物有贝壳、骨、鹿角、陶片、瓷片。其中完整或可修复器物7 件,均为青瓷器,器形为盘、碗、豆、杯(图一三)。

图一三//H2平、剖面图

三、遗物

(一)新石器时代

新石器时代的遗物中,除1 件玉环外,还见陶片300 余片。陶片均为素面,夹砂陶占比达98%以上,另有少量泥质陶。

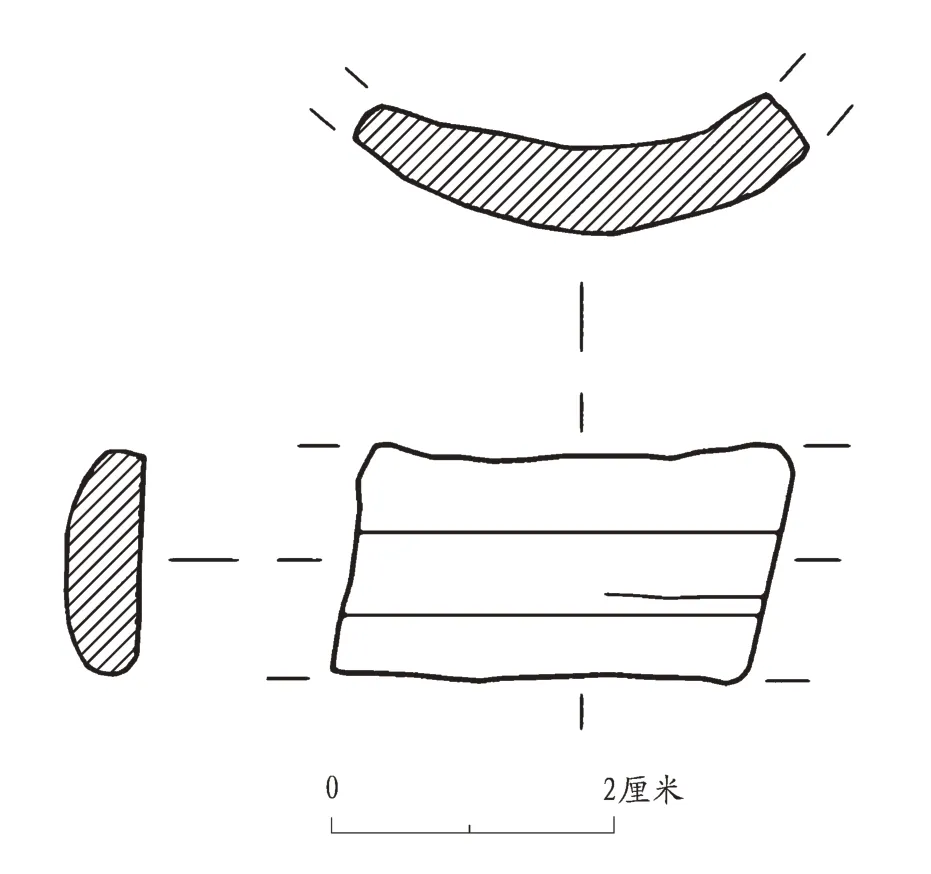

玉环 1 件。TN01W03⑤︰1,残。青白色。外侧饰两周凹弦纹,整体圆整光洁,内外壁平直。长3.05、宽1.5、厚0.5厘米(图一四)。

图一四//玉环(TN01W03⑤︰1)

(二)商周时期

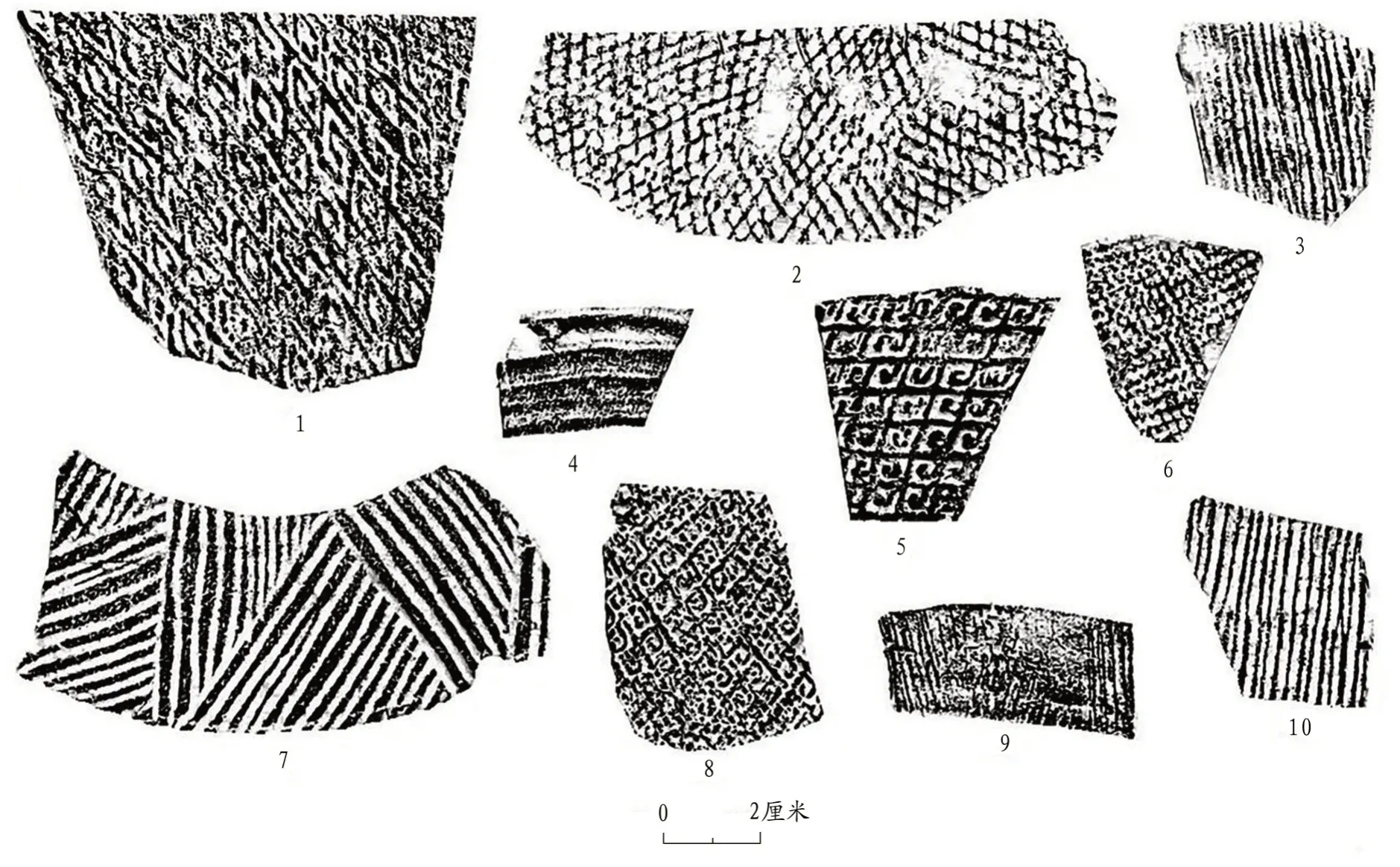

商周时期出土的遗物主要有陶器和石器两类。陶器有罐、杯、釜、豆、钵、纺轮、支座等;以夹砂陶居多,泥质陶、硬陶次之;纹饰有雷纹、方格纹、篮纹、弦纹、网格纹、斜线三角纹、刻划纹等(图一五)。石器有锛、凹石、戈、管、砍砸器、盘状刮削器、尖锐器、斧、刀等。

图一五//商周陶器纹饰拓片

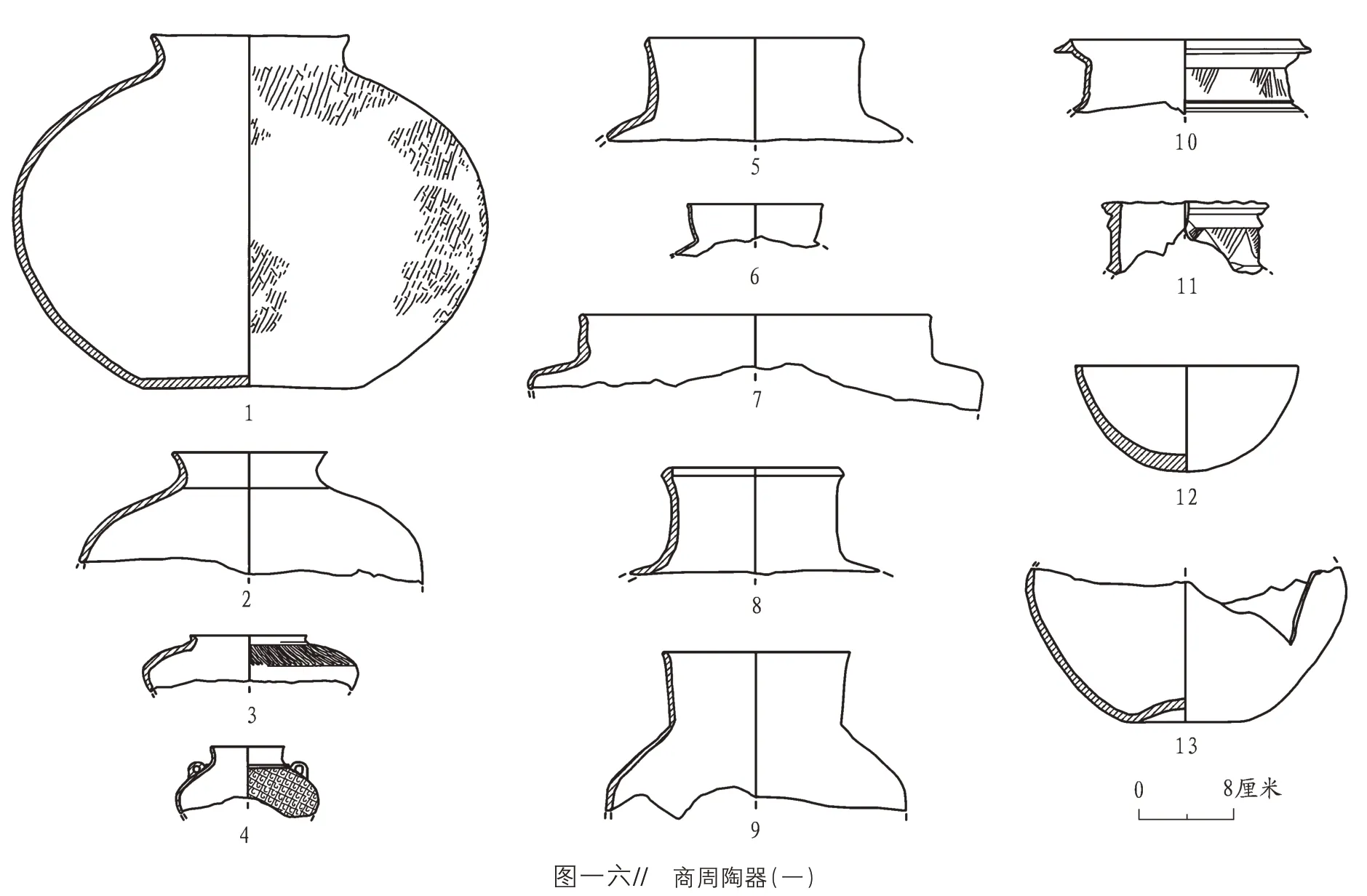

1.陶器

罐 11件。依颈部形态分为两型。

A 型 短颈。4件。视耳的有无分为两个亚型。

Aa 型 无耳。3 件。H3︰1,夹砂灰陶。侈口,尖圆唇,卷沿,圆鼓腹,平底内凹。饰绳纹。口径16、最大腹径40、底径17.6、高29 厘米(图一六︰1;彩插一︰2)。TN01W02④︰6,残。夹砂灰陶。侈口,圆唇,卷沿,鼓肩。口径12、残高10、壁厚0.7 厘米(图一六︰2)。H22︰1,残。泥质硬陶,质地较坚硬。侈口,束颈,肩部饰斜向篮纹。口径9、残高4.5 厘米(图一六︰3)。

Ab 型 有耳。1 件。TN01W04④︰2,残。泥质硬陶。侈口,圆唇,溜肩,肩部贴实双耳。器身饰云雷纹。直径6.4、壁厚0.2、残高5.8 厘米(图一六︰4)。

B 型 长颈。7 件。H8︰3,残。夹砂陶,胎质较疏松,胎色呈黑色,器表为黄色。素面。侈口。口径17.8、残高8.4 厘米(图一六︰5)。H23︰1,残。夹细砂黑陶,质地较为细腻。侈口,长颈,斜肩,素面。口径10.8、残高4.9 厘米(图一六︰6)。H23︰6,残。夹细砂黑陶。直口,鼓肩,素面。口径28.8、残高8厘米(图一六︰7)。TS04W03④︰1,残。夹细砂灰陶,陶质较坚硬。侈口,束颈,素面。口径14、壁厚0.5、残高8.8 厘米(图一六︰8)。H23︰5,残。夹细砂黑陶,胎色较杂,陶质软。侈口,长束颈,斜肩,素面。口径14.2、残高13.9 厘米(图一六︰9)。H21︰1,残。印纹硬陶。口沿内折为侈口,尖圆唇,口沿处有凸棱,束颈,颈部有三角形刻划痕,下部残缺。口径18、残高6 厘米(图一六︰10)。H24︰5,残。泥质硬陶,质地坚硬。直口,折平沿,尖唇,直颈,颈部有凸棱,凸棱下有三角形刻划弦纹。口径13、残高6.1厘米(图一六︰11)。

釜 2 件。H19︰1,残。夹砂黑陶。直口,方唇,弧腹,圜底。口径18.4、高8.9 厘米(图一六︰12;彩插一︰3)。H25︰2,夹砂黑陶。上部缺失,圜凹底。底径10、残高13.5 厘米(图一六︰13)。

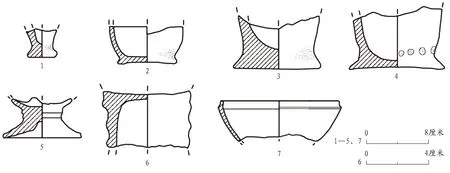

图一六//商周陶器(一)

杯 4件。依腰部形态分为两型。

A 型 束腰。1 件。TN01W02④︰7,夹砂灰陶。仅存陶杯下部。底径3.6、残高3.8 厘米(图一七︰1)。

B 型 宽腰。3件。视足部装饰分为两个亚型。

Ba 型足部无装饰。2 件。TN01W05④︰3,夹砂灰陶。残存下部。底径7.8、残高4.6、壁厚0.8 厘米(图一七︰2)。TN01W02④︰4,残。夹砂灰陶。残存下部。底径11.6、残高7、壁厚0.6 厘米(图一七︰3)。

Bb 型 足部饰有凹陷圆圈。1 件。TN01W02④︰5,夹砂灰陶。残存下部。底径12.2、残高8、壁厚0.5厘米(图一七︰4)。

豆 2 件。TN02W15④︰1,泥质黄褐陶。残存底部。底径10、残高4.5 厘米(图一七︰5)。TN01W02④︰3,泥质灰陶。残存颈部,外饰3 道凸弦纹。内径4、外径5.8、残高7.2、壁厚0.6 厘米(图一七︰6)。

钵 1 件。H21︰2,印纹硬陶。敛口,圆唇,斜弧腹,底部缺失,颈部有一周凸棱。口径15.8、残高5.1厘米(图一七︰7)。

图一七//商周陶器(二)

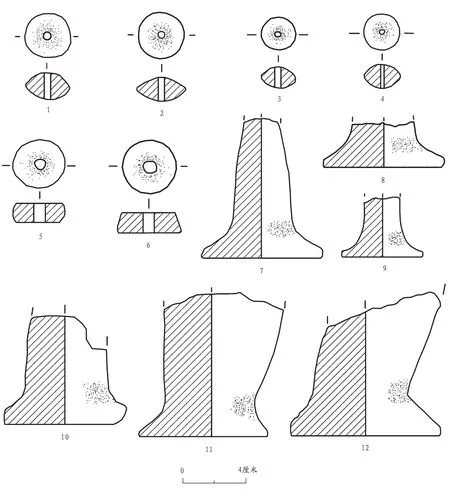

纺轮 6件。依剖面形态分为两型。

A 型 剖面呈椭圆形。4 件。TS05W04④︰4,夹砂黑陶。椭圆球形,中间穿孔,面上有戳印。直径2.9、厚1.7、孔径0.3 厘米(图一八︰1)。TS05W03④︰5,夹砂黑陶。椭圆球形,中间穿孔,面上有戳印,表面粗糙,胎质疏松。直径2.9、厚1.4、孔径0.25 厘米(图一八︰2)。TS05W07④︰1,夹砂黑陶。椭圆球形,中间穿孔,面上有戳印。直径2.1、厚1.2、孔径0.2 厘米(图一八︰3)。TS04W04④︰1,夹砂灰黄陶,质地坚硬,胎呈红色。中间穿孔,面上有戳印卵形点纹。直径2.2、厚1.2、孔径0.2 厘米(图一八︰4)。

B 型 剖面呈四边形。2 件。TN01W05④︰7,夹砂黑陶。中间穿孔,面上有戳印卵形点纹。直径3.3、厚1、孔径0.55 厘米(图一八︰5)。F2︰13,夹砂灰黑陶。面上有戳印卵形点纹,底部略宽,中间穿孔。直径3.4、厚1.15、孔径0.7厘米(图一八︰6)。

支座 6件。依座身形态分为两型。

A 型 座身对称。4 件。TN01W04④︰3,夹粗砂红陶,胎质疏松。顶部残,仅存底部,实心,喇叭形足,足弓较深。底径8、残高9.2 厘米(图一八︰7)。TN01W02④︰8,夹粗砂红陶,胎质疏松。顶部残,仅存底部。残高2.7、底径8 厘米(图一八︰8)。TS04W03④︰9,夹砂橙黄陶,质地疏松。顶部残,仅存底部。底径5.2、残高3.8 厘米(图一八︰9)。TS04W03④︰2,夹粗砂红陶,陶质疏松。顶部残,仅存器身,实心,喇叭形足,足弓较深,素面无纹饰。底径8、残高7厘米(图一八︰10)。

B 型 座身非对称。2 件。TS04W06④︰1,夹粗砂红陶。陶质疏松,顶部残,仅存底部,底部平整,器身略倾斜。底径8.2、残高9.2 厘米(图一八︰11)。H15︰2,夹砂黑陶。器身稍残,素面,足形,器身明显倾斜。底径10、残高9.3厘米(图一八︰12)。

图一八//商周陶器(三)

2.石器

凹石 1 件。F1︰2,保存完整,原料为花岗岩,磨圆度好,整体呈扁椭圆形,上、下两个平面的中部各有一个使用形成的凹坑或麻点状疤痕。一面凹坑呈椭圆形,其直径约2 厘米,最深处0.15 厘米。凹石总体长7.8、宽6.1、厚3.8 厘米(图一九︰1)。

图一九//商周石器

石戈 1 件。TN01W06④︰3,残存戈身,戈身磨制光滑,正、背两面各有1 条凸起的棱,2 棱不对称。戈的两侧无刃,皆平整光滑。残长4.5、宽5.2、厚0.9厘米(图一九︰2)。

石管 1 件。TN02W09④︰1,细长圆管,两端对穿孔。洞径0.2、管径0.7、长2.9 厘米(图一九︰3)。

石锛 7件。视背部形态分为两型。

A 型 平背。5 件。F1︰1,顶部残缺,细砂岩质,整体呈灰绿色,器身除两侧有打制所留疤痕外,其余部分经磨制较光滑。平面略呈长方形,正面稍凸弧,背面平。刃缘斜向,正面有刃脊。刃长0.9、宽2.1 厘米。刃缘较锋利,有使用痕迹。整体残长3.1、宽2.5、厚1 厘米(图一九︰4)。TN01W05④︰6,打磨较平整。长6.2、宽2.8、厚1.2 厘米(图一九︰5)。F2︰11,残存下半部(包括刃部)。残长5.4、宽3.2、厚1.9 厘米(图一九︰6)。F2︰12,残存刃部,较锋利。残长4、残宽1.5、厚1 厘米(图一九︰7)。TS05W04④︰4,器身较粗糙。长4.8、宽4.2、厚2.2厘米(图一九︰8)。

B 型 弓背。2 件。TN01W08④︰1,青石,磨制,有刃。长5.5、宽1.35~1.9、厚0.2~0.9 厘米(图一九︰9)。F2︰7,刃部稍残,背部中间位置隆起。长5.6、宽3.2、厚1.5厘米(图一九︰10)。

盘状刮削器 1 件。TN01W08④︰2,红岩石打制而成,有刃。长7、宽4.4、厚2.1 厘米(图一九︰11)。

尖锐器 1 件。TN01W09④︰2,较完整,原料属于花岗岩类,正面有明显打制痕迹,两侧有较明显的磨制痕迹,整体呈两端尖锐的长条状。长8.4、宽2.1、厚1厘米(图一九︰12)。

砍砸器 1 件。F2︰9,较完整,砸击部位尖锐。长10.6、宽7.9、厚3.4厘米(图一九︰13)。

石斧 1 件。TN01W10④︰1,略残。打制痕迹较明显,单面平刃,有使用痕迹。长11.2、宽3.5、厚1.8厘米(图一九︰14)。

石刀 1 件。TS04W06④︰3,部分残缺,剖面呈倒立圆锥状。长6、宽2.2、厚0.7 厘米(图一九︰15)。

(三)唐宋遗物

唐宋时期的出土遗物中,瓷器占比较大,泥质陶器次之。完整或可修复器物较少,器形主要有盘、碗、钵、罐、杯、豆,多为生活用具。此外,还见墓砖、钱币、兽骨等遗物。

瓷盘 4件。依足部有无装饰可分为两型。

A 型 3 件,足部无装饰。H2︰2,青釉。尖唇,敞口,外部有同心圆凹弦纹,内部有支钉垫烧痕迹,圈足。口径16、底径7.6、厚0.1~1、高3 厘米(图二〇︰1)。H2︰3,青釉。圆唇,直口,内外部均有同心圆凹弦纹,内部有支钉垫烧痕迹,平底。口径22.6、底径11、厚0.3~2、高5.2 厘米(图二〇︰2)。H2︰7,青釉,灰胎,胎质较好。尖唇,侈口,内部有同心圆凹弦纹和支钉垫烧痕迹,平底。口径9、底径6、厚0.15~1.1、高3.2厘米(图二〇︰3)。

B 型 1 件,足部饰2 条弦纹。TS05W09③︰3,胎釉结合程度不佳,釉已剥落。圆唇,敞口,平底。口径12.2、底径8.5、厚0.4~1.1、高2.9 厘米(图二〇︰4)。

图二〇//唐宋瓷器

瓷碗 4 件。H2︰1,青釉,外部未施满釉。尖唇,敞口,内外部均有同心圆凹弦纹,内部有支钉垫烧痕迹,平底。口径12.3、底径6、厚0.2~1.7、高4.5 厘米(图二〇︰5)。H2︰4,青釉,外部未施满釉。尖唇,敞口,内外部均有同心圆凹弦纹,平底。口径16.3、底径8、厚0.1~1.8、高5 厘米(图二〇︰6)。H2︰5,青釉。尖唇,敞口,内外部均有同心圆凹弦纹,平底。口径16.9、底径8.8、厚0.1~1.1、高6 厘米(图二〇︰7)。TN01W09③︰6,胎质坚硬,呈灰色,内满釉,外至上腹,釉色青,呈冰裂状,部分已脱落。圆唇,敞口,弧腹,近圜底,器底有旋痕。口径9.2、底径3.6、厚0.2~0.5、高3.1 厘米(图二〇︰8)。

瓷杯 1 件。TN01W09③︰5,胎质坚硬,呈灰色。内满釉,釉色青,部分已裂开脱落。圆唇,敞口,弧腹,外底平整,内底略凹,口部有一道弦纹。口径6.7、底径3.1、厚0.1~1、高4 厘米(图二〇︰9)。

瓷瓶 1 件。内外均施酱釉。H2︰6,残。圆唇,直口,器口外部有凹弦纹。口径18.8、厚0.2~1、残高6厘米(图二〇︰10)。

瓷豆 1 件。TN01W09③︰4,口沿和底座部分略有残损。胎质致密,胎色呈灰白色,通体施青釉,表面有冰裂纹。方唇,敞口,平底,喇叭口圈足。轮制,器表无装饰。口径14.8、圈足径13.2、高11.9厘米(图二〇︰11;彩插一:5)。

陶壶 1 件。TS05W09③︰1,泥质黄陶。口部残缺,有双系,腹的中部残存浮雕,或为把手。与浮雕对称的部分有圆形孔洞,或为流。底径9.6、壁厚0.2~1.1、残高20.8厘米(图二〇︰12)。

四、结语

(一)新石器时代文化层的测年结果

榕山遗址新石器时代的地层虽仅发掘了10~30 厘米,但我们依靠科技手段仍获得了一些认识:(1)浮选自本层的炭样,经美国BETA 实验室开展碳-14 年代测定后表明(已经过树轮校正),其绝对年代为2762—2575BC(71.3%)或2865—2804BC(24.1%);(2)该层的光释光测年结果显示,其新石器时代遗存的绝对年代为4620BP。以上两个特征表明,榕山遗址新石器时代遗存与昙石山文化遗存[1]的绝对年代基本吻合,我们期待相关遗址后续的发掘能为深入探讨两者的关系问题提供更多线索。

(二)商周遗存的文化面貌

榕山遗址商周时期的陶器中,以夹砂陶占比较大,泥质陶和印纹硬陶次之。夹砂陶以灰色、黄褐色为主,有少量的黑陶、红陶。陶器多出现分层并夹黑芯,器形有罐、杯、釜、豆、钵、纺轮、支座等。陶器纹饰有雷纹、方格纹、篮纹、弦纹、网格纹、斜线三角纹、刻划纹等。综合对比周边出土商周时期陶器的组合和形态可以发现,榕山遗址商周遗存与平潭龟山遗址一期遗存[2]、东张下湾遗存[3]相似。榕山遗址④层的光释光测年结果显示,其商周遗存的绝对年代为3620BP,黄运明认为下湾遗存的年代上限至少达距今3700 年[4],测年数据再次体现了榕山遗址商周遗存与平潭龟山遗址一期遗存、东张下湾遗存的相似性。

(三)唐宋时期的古环境与水稻

植硅体结果反映榕山遗址所在地于唐宋时期存在芦苇、棕榈科、莎草科、竹亚科植物,可初步推测,唐宋时期榕山遗址所在地的气候温暖湿润,附近存在湿地环境。水稻扇形植硅体的发现则表明,唐宋时期榕山遗址所在地有水稻,这一考古发现在闽江下游、闽东沿海地区的唐宋文化层中尚属首次。《平潭县志》记载:“平潭旧称海坛山,产马毛鬃,有异文相传为龙种,故在唐为牧马地。”[5]唐时,先民已有对平潭岛的开发。榕山遗址发现有唐宋时期的大片犁沟,水稻与犁沟的关系问题及其背后反映的这一时期该地的农业发展情形无疑值得深入探讨。此外,榕山遗址出土的大量唐宋时期青瓷,与平潭仙女山M1[6]和福清东张唐墓[7]中的同种器形相似度高。整个发掘区虽尚未发现唐宋时期的完整墓葬,但是该时期墓葬中常见的随葬品见于唐宋文化层,或表明遗址周边应分布有唐代墓葬,这为调查和发掘平潭岛上唐宋时期的墓葬提供了指引。

(四)意义

榕山遗址发现的早期杆栏式和立柱式房址,是目前在我国海岛上发现的最早的房屋居址遗存之一。这些房址的发现,表明商周时期我国海岛的房屋类型较为多样。榕山遗址所处的平潭岛北部,是古代遗址密集分布的区域,该区域现已发现的新石器时代到商周时期的古代遗址有壳丘头遗址、龟山遗址、东花丘遗址等[8]。这些遗址均已进行过考古发掘,榕山遗址在年代和地理位置上都与这些遗址联系紧密,应是这一遗址密集分布区的重要组成部分,榕山遗址的发掘为进一步探讨海洋性聚落的分布特征、生业形态、聚落样态提供了重要线索。此外,新石器时代晚期、商周、唐宋等时期文化层的叠压表明,榕山遗址所在地长时间以来均存在人类活动,榕山遗址是一个长时段且较为连续被使用的海洋性聚落,这无疑为我们研究平潭岛乃至整个闽江下游、闽东沿海地区的历史提供了丰富材料,亦有助于探讨南岛语族起源与扩散等相关学术问题。

(附记:本次发掘项目负责人为王新天;执行领队为张闻捷、刘淼、周杨。厦门大学历史与文化遗产学院考古系2016、2018 级全体本科生、2017、2019、2020 级部分硕士研究生参与了此次发掘。拍摄人员为冯锋、叶恒;绘图人员为刘太远、冯锋。)

执 笔:刘太远 张闻捷 周 杨 刘 淼 张 俭

—— 以岱海地区为例