江苏民歌与文化底蕴的融合教学

余雪佳

【摘 要】民歌作为人类漫长发展历程中的艺术瑰宝,代表着人民民族风格和地域特色。它根植于人民的生活,表达了人们的喜怒哀乐,是历史进程中不可磨灭的人文艺术财富,通过口口相传的方式流传。在小学音乐教学中,引导学生感受民族音乐的魅力,培养传承民族音乐文化意识是提升学生美育水平的重要途径。文章以苏少版三年级下册的歌曲《开心里个来》教学实践为例,探讨如何挖掘民歌的文化底蕴,感受江苏民歌的发展演变,并激发学生的创新思维,抒发对民歌的喜爱之情。

【关键词】江苏民歌 小学音乐 文化底蕴 融合教学

【中图分类号】G623.71 【文献标识码】A 【文章编号】1002-3275(2023)06-53-04

一、江苏民歌魅力多

(一)民歌创作显特色

江苏民歌具有地域文化的鲜明特征,是时代背景下人们劳动生活的产物。民歌的特点突出表现在歌曲的音乐元素中,对音乐元素的分析与研究能够帮助学生深入挖掘民歌的地方特色及音乐文化底蕴,促进学生对民歌审美感知能力的提升,培养学生的音乐表现力和创新能力,激发学生传承民族音乐文化的意识。《义务教育艺术课程标准(2022年版)》指出:感知、体验我国有代表性的地区和民族音乐的风格,能做出恰当判断或反应。具有一定的中国民歌、民族器乐曲和戏曲的听觉经验,能模唱短小的民歌或戏曲片段,初步了解部分戏曲的行当和表现形式,知道相关常识,了解其他基本的中国传统音乐知识。

教师通过播放视频引导学生初听歌曲《开心里个来》,在聆听歌曲时学生感到愉快,印象最为深刻的就是歌曲中读的部分。因此在教学时,教师可根据学生的兴趣导向,先教学B段数板部分,再教学A段和C段。在逐段的学习中,学生通过对比聆听、感受、分析,迅速找到了江苏民歌《开心里个来》中的音乐元素特点,即速度、节奏、歌词、数板。通过完整的歌曲演唱,学生发现歌曲由1、2、3、5、6五个音构成。这五个音构成的调式叫作五声调式,由于这种调式是我国特有的,因此也被称为民族五声调式。在歌曲中反复出现的“开心里个来”是民歌中具有鲜明特色的衬词。由于地域不同,江苏方言也略有不同,各有特色。为了符合大众审美,歌曲采用了最具代表性的吴地方言衬词“开心里个来”,以凸显江苏民歌特色和地方韵味。同时在歌曲中,多次采用了两种创作手法,即一字多音,同头异尾,使歌曲极富歌唱性且具有丰富的情感。

(二)数板创编促学习

教学讲究循序渐进,且遵循学生的认知发展规律。在音乐课中,根据教学内容与教学目标精心设计教学手段,旨在调动学生的学习兴趣,帮助学生提高学习效率,培养学生的审美感知能力,鼓励学生的创新能力,将全面提升学生美育水平的目的潜移默化地渗透在课堂中,让学生感受音乐的多元化,发现江苏民歌的魅力所在,抒发对民歌的喜爱之情,激发学生学习民歌、创编民歌的兴趣。

在初听歌曲时,教师播放视频,采用视听结合的方式调动学生的学习兴趣。歌曲中最具时代特色的数板,是学生最感兴趣的部分。在教学B段数板的过程中,通过学生慢速读,突破数板中连续的十六分音符节奏难点,采用师生接口唱降低学生的学习难度,提升学习效率。随后,请学生仔细听教师读一读,问学生更喜欢哪种读法及原因。通过教师夸张范讀,学生立刻发现教师读的速度加快了,表情也很丰富。由此得出结论:速度的变化会影响歌曲的情绪表达。

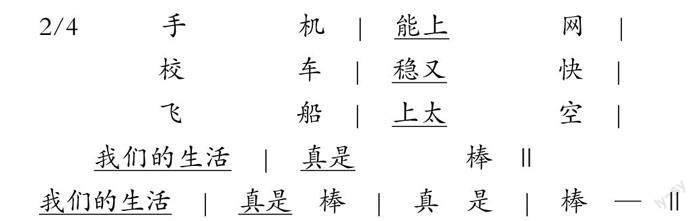

动感十足的数板让师生体会到“飞速变化”,于是教师引导学生说一说:“还有哪些你感觉到‘变化真是快的事呢?”学生争先恐后地回答,教师及时在黑板上进行总结:

2/4 手 机 | 能上 网 |

校 车 | 稳又 快 |

飞 船 | 上太 空 |

我们的生活 | 真是 棒 ||

我们的生活 | 真是 棒 | 真 是 | 棒 — ||

最后在教师的引导下,学生面带微笑,按照节奏朗读自己创编的数板。

创新促发展。江苏民歌多以江苏人民的日常生活作为歌曲的主要内容,因此在教学过程中,采用相同的节奏数板,将学生亲身体验到的“中国变化”融入歌曲中,能够迅速激发学生创编的欲望。学生从创编中获得成就感,调动了主动参与课堂的积极性,打破了固态的教学,使音乐变得灵活多变,丰富了学生的学习体验。

二、日新月异唱得乐

民歌需要传承,在中小学音乐教材中,民歌教学、民歌欣赏占据一定比重。中国有数千年的历史文化底蕴,而民歌作为其中极具艺术性的人文历史象征,在代代传唱中得以延续和发展。江苏民歌是江苏省地方民间歌曲,它散发着江苏人艺术性的生活气息,是能够表达江苏人民情绪情感的重要艺术形式。歌曲大多以欢快、活泼的旋律为主,讴歌江苏人民的美好生活,风格鲜明,颇具地方特色。此外,民歌作为小学音乐教学中重要的教学内容,需要教师在课堂实践中通过情境教学深入挖掘教材的人文底蕴,与学生的心灵碰撞出新的艺术火花。

(一)元素对比辨情绪

师:看到祖国日新月异的变化,你们的心情是怎样的呢?

生:自豪的,骄傲的。

此刻,师生心中充盈着爱国情——我骄傲,我是中国人。

师:是啊,老师和你们的感受是一样的。同学们,接下来老师演唱两段旋律,请你们听一听,哪段旋律更能直观地表现祖国飞速发展后人们的心情?(教师范唱两段旋律)

片段一 片段二

师:听完老师的范唱,你们觉得哪一段更能表达我们的心情呢?

生:片段二的旋律。

师:大家的感受是相同的,为什么呢?

生:歌曲速度是稍快的。

师:你们听出来了,其实刚刚在数板的学习中,我们就知道了速度的变化给歌曲的情绪也带来了变化。同学们,请你们观察歌谱,这两个片段的歌词有什么特点?

生:两个片段的歌词是相同的。

师:是啊,歌词相同,速度不同,那旋律有什么不同呢?

生:片段二的旋律音比较高。

师:观察仔细!在数板的学习中,我们就知道了,速度会影响歌曲的情绪表达。

相同的歌词,相似的旋律,不同的速度,却带来截然不同的感受。通过对比聆听、对比旋律音高,引导学生发现音乐元素改变后所带来的歌曲情绪变化,并通过旋律片段的学习直观地表现出民歌中音乐元素的重要性。

(二)旋律起伏历时代

师:高音的加入仿佛把我们的情绪传得更远了,那这两个片段的旋律走向又是怎样的呢?让我们一起画一画旋律线,由老师唱歌词,同学们轻声哼唱,感受片段一中的情绪。

师:同学们,这段旋律的起伏大吗?

生:不大。

师(跟音乐边画旋律线边总结):这段旋律线起伏平稳,在历史的长河里,中国人民曾在苦难中煎熬,无情的战争迫使人民四处奔逃,他们悲伤、压抑,却走投无路,只能在破碎的家园里徘徊,不知归处。

师(展示片段二):对比片段一,这段旋律的起伏大吗?

生:起伏变大了。

师(跟音乐边画旋律线边总结):随着时代的变迁,国家繁荣发展给我们带来了巨大的变化。祖国的辉煌成就时刻激荡着中国人民的心弦,幸福感、自豪感在血脉中流淌。社会的发展、科技的进步、医疗的突破、国家的繁荣在第二段旋律线中体现得淋漓尽致。

通过对比聆听、欣赏感受、边哼唱边画旋律线,由浅入深,突出片段二旋律中的“开心”情绪,既为C段的学习打下基础,也为后面的教学环节做铺垫。旋律线随着音乐同时出现,带给学生视、听、动三重感受,直观且形象,结合两个片段速度(情绪表达)、旋律起伏的特点,给学生提供了不同时代背景下的想象空间,丰富了学生的音乐想象力,培养了学生的发散性思维。这一教学片段充分表现出教师的引导作用。由学生的听觉感知入手,辅以旋律线的同步出示,先感受,再参与,最后在教师的引导下,将心灵感受与身体体验结合,在哼唱中学生了解了不同时代背景下旋律起伏的特点所带来的鲜明对比。

三、溯流探源乐有根

《开心里个来》由一首流传百年的江苏民歌演变而来,经苏音改编。它是现代社会繁荣富足的象征,是人民歌唱美好生活的艺术表现形式。为了深入挖掘江苏民歌《开心里个来》中蕴含的文化底蕴,溯流探源是最佳途径,教师应引导学生探寻民歌发展的奥秘:同样的歌曲,为什么会带来截然不同的感受呢?

歌曲是全人类的语言,是表达喜怒哀乐并快速激发听者心灵共鸣的艺术表现形式。为了更好地溯流探源,深入挖掘江苏民歌的起源和发展,教师在课堂上跟随伴奏声情并茂地演唱歌曲《月子弯弯照九州》,带给学生最直观的感受。

师:百年前的华夏是怎样的景象呢?让我们一起来听一听这首歌的情绪是怎样的。

学生通过听赏,发现了歌曲《月子弯弯照九州》的特点:速度稍慢,情绪悲伤,特色衬词烘托情绪。速度的变化直接表现在歌曲情绪表达的变化中。稍慢的速度带给人凄凉悲伤之感,相似的旋律与节奏又让学生似曾相识。在整首歌中,最能令学生感受到悲伤之感的词是结尾处的几个衬词“呜啊”,突出歌曲的民族风格和地方特色,渲染了歌曲的悲伤情绪,烘托了凄凉无奈的时代氛围,让人如身临其境:百年前,人们骨肉分离,流离失所,衣衫褴褛,食不果腹,朦胧的月夜勾起了人们的伤心事,他们如泣如诉,用歌声传达着对困苦生活的无奈和悲伤。

师:同样是江苏民歌,为什么会带给我们截然不同的感受呢?你們能通过所学到的音乐元素来说一说吗?

出示两首歌曲的歌谱后,学生通过对比,很快就总结出了两首歌曲的特点。教师充分运用多媒体手段,通过动画人物,根据学生的回答,适时出示歌曲的特点,最终呈现的动画人物变化出符合歌曲时代背景的衣着及表情(见图1、图2)。新奇的多媒体演示满足了学生的好奇心,让他们在感受到江苏民歌魅力与多元变化的同时,也深深地体会到江苏民歌的趣味。

同样是江苏民歌,由于创作的年代不同,创作背景不同,歌曲的速度、节奏、歌词都会随着创作者的经历而发生改变,正如歌曲《开心里个来》,它的“根”就是《月子弯弯照九州》。

四、多元音乐创无边

国家的发展离不开创造,民歌的发展离不开创新。在时代发展中,祖国将迎来更加美好辉煌的未来,江苏民歌既讴歌当下的好时代,也在歌曲中憧憬未来的繁荣发展。《开心里个来》作为江苏民歌,除了溯源和传承,还会有更多的创新和发展。培养学生的发散性思维,提升学生的创新能力,才是江苏民歌蓬勃发展的必经之路。民歌也将与时俱进,与未来迸射出更炫丽的艺术火花。为了更好地传承江苏民歌,教师要向学生渗透创新意识,用灵活发散的思维源源不断地浇灌地域艺术瑰宝。

教师范唱创编后的江苏民歌,创编后的歌曲令人耳目一新,教师边唱边跳,将沉浸在江苏民歌魅力中的学生的情绪推向高潮。学生手舞足蹈地模仿,独特的戏曲韵味激发学生的好奇心,优美动听的歌曲激荡学生的心弦,地道的方言引发学生强烈的家国自豪感,学生眼中闪烁着求知的渴望。

在课堂的最后,教师的点睛之笔就在于将课堂上学生眼中发现的“中国变化”完美融入创编后的歌曲,并创造性地配上了符合时代主题的《万疆》。学生的智慧结晶在江苏民歌中得到了充分的体现,教师将音乐的多元化渗透性地呈现给学生,让他们在享受音乐的同时,再次为江苏民歌的魅力所折服,在音乐创造中获得身心的成就感和愉悦感。在奇妙的音乐感受中,学生自主萌发喜爱江苏民歌、传承江苏民歌、创造江苏民歌的意识与信心,民族文化的种子也在学生的心田中茁壮成长。

在本节音乐课中,学生的情绪由开心到悲伤再到释放喜悦,从歌唱新时代到追溯民歌起源再到憧憬未来发展,从现在到过去再到未来,从江苏民歌中五声调式、数板、一字多音等特点,到衬词,再到无锡方言的演唱。课堂中贯穿三条脉络,由最易激起学生共情的歌曲情感入手,随着课堂的推进延伸到江苏民歌的创作发展和时代历程的转变,紧扣音乐元素的变化,深入探索民歌创造中的特点。在教学中由浅入深地挖掘江苏民歌的人文底蕴,在学习中充分调动学生的参与热情,鼓励学生大胆创新,学以致用,将课堂即时生成的知识完美融入音乐之中,学生在奇妙的创新表现中体验音乐多元化的神奇魅力。

传承和发展江苏民歌,除了要培养创新型人才,还要培养能感受民歌魅力的大众和喜爱演唱民歌的群体,三者是相辅相成,缺一不可的。江苏民歌的受众越广,民歌的创新和发展就越快,传承、演唱民歌的人才就越多。江苏民歌从人民的日常娱乐方式逐渐演变为江苏人民的地方艺术象征,它在人民的血脉中流淌、内心深处涌动。