道教对唐朝正统史观与礼制的影响

——也谈天宝年间的先代帝王祭礼

田成浩

(山东师范大学 齐鲁文化研究院,济南 250014)

先代帝王祭礼,指古代政权祭祀前朝往代君主的礼仪制度。唐朝在显庆、开元、天宝年间都曾设计过常祀先代帝王的礼制。其中,天宝年间的先代帝王祭礼与显庆、开元年间的制度明显不同,与唐朝之后的同类祭礼相比也有很大差异,可谓极其特殊。其特殊之处表现在三个方面:祭祀对象的起点在三皇五帝之前,祭祀地点分布在国都长安与先代政权的“肇迹之处”,在“肇迹之处”祭祀行礼时不用牲牢作祭品。

围绕天宝年间先代帝王祭礼的研究还有待进一步深入。明人丘濬《大学衍义补》、清人秦蕙田《五礼通考》对相关史料已有梳理、评议(1)参见丘濬《大学衍义补》,影印文渊阁《四库全书》第712册,台湾商务印书馆1983年版,第720-721页。(2)参见秦蕙田《五礼通考》,影印文渊阁《四库全书》第137册,台湾商务印书馆1983年版,第775-776页。。雷闻分析指出,天宝年间的祭祀地点与祭祀对象既反映出先代帝王祭礼自隋朝以来的发展趋势,即祭祀对象的性质从“圣贤”向“帝王”转折,又体现出唐朝对北朝正统地位的承认(3)参见雷闻《郊庙之外:隋唐国家祭祀与宗教》,生活·读书·新知三联书店2009年版,第83-84页。。吕博也根据祭祀对象阐述唐朝对于正统历史脉络的建构(4)参见吕博《唐代德运之争与正统问题——以“二王三恪”为线索》,载于《中国史研究》2012年第4期。。廖宜方则主张祭祀地点反映出中古政权“实际主义的王权观”[1]561,并认为三皇及其之前的君主最接近世界秩序的起源(“道”),故在唐朝崇奉道教时进入先代帝王祭礼(5)参见廖宜方《王权的祭典:传统中国的帝王崇拜》(繁体字版),台大出版中心2020年版,第179-185页。(6)参见廖宜方《王权的祭典:传统中国的帝王崇拜》(简体字版),浙江古籍出版社2022年版,第158-165页。。学者们围绕相关问题已从不同角度有所研究,这为本文的探讨奠定了很好的基础。

笔者认为,如能在学界已有见解的基础上,对祭祀对象、祭品与祭祀地点进一步深入剖析,则能合理地解释天宝年间先代帝王祭礼特殊性的成因,进而深入认识唐玄宗时期礼制设计的历史文化背景。

一、天宝年间先代帝王祭礼的特殊性

(一)基本内容

天宝年间的先代帝王祭礼是分两步形成的。

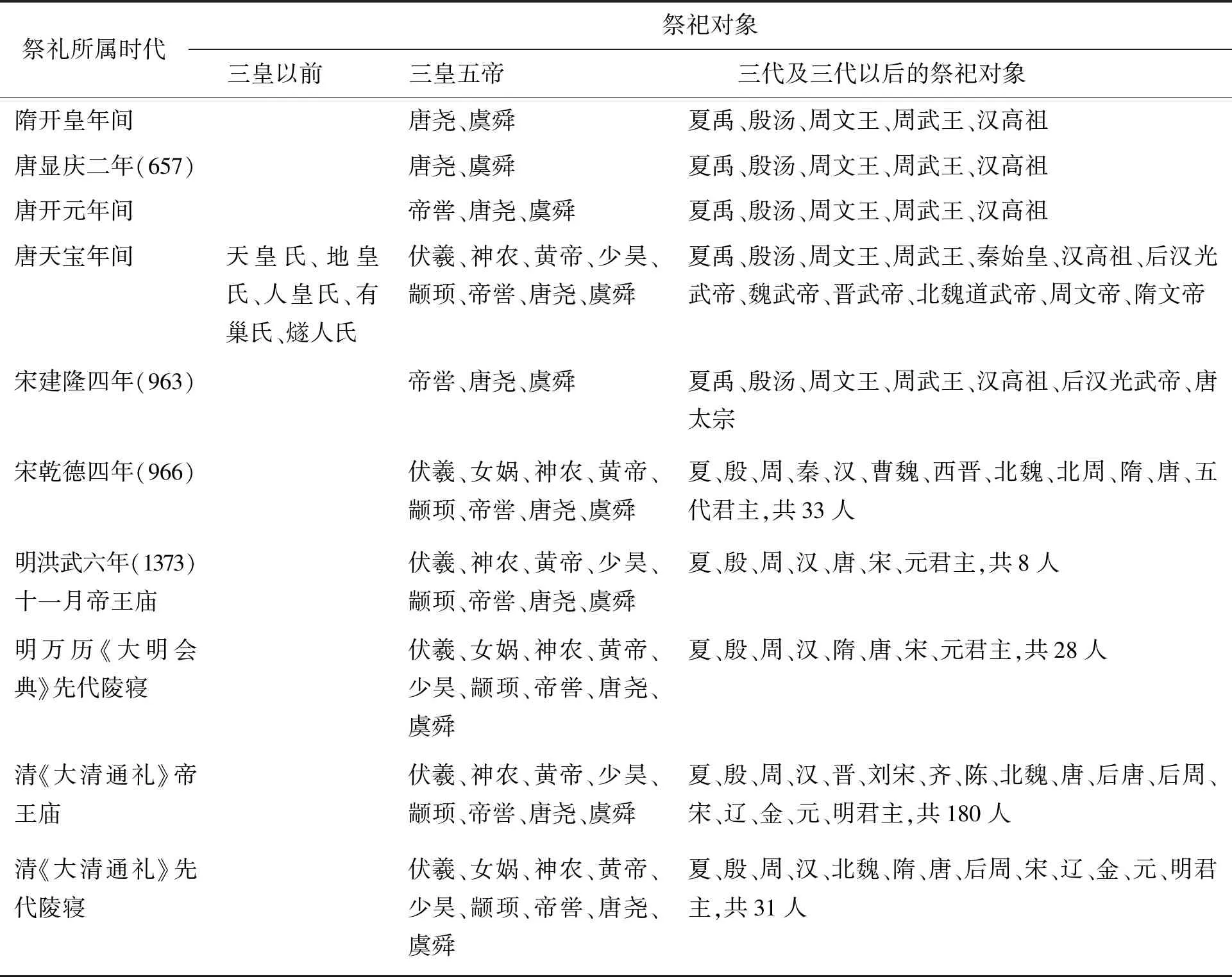

天宝六载(747),唐朝在长安为三皇五帝立庙,安排祭祀事务。该年正月戊子《南郊制》中有“其三皇宜置一庙,五帝亦置一庙,即令所司卜择吉地营建,仍以时致祭,其庙令太常寺检校。”[2]《唐会要》对此有详细记载:“其乐器请用宫悬,祭请用少牢,仍以春秋二时致享,共置令丞,令太常寺检校。”[3]430“共置令丞”,也说明三皇、五帝分置二庙。《唐会要》还收录了三皇五帝名单,详见表1。

表1 不同时期先代帝王祭礼的祭祀对象

次年(748),唐朝在长安为三皇之前的“上古之君”立庙,并在“历代帝王肇迹之处”为前朝往代的开国君主立庙。《天宝七载册尊号赦》要求:“其三皇已前帝王,宜于京城共置一庙,仍与三皇五帝庙相近,以时致祭。”[4]52同时规定:“其历代帝王肇迹之处,未有祠宇者,宜令所由郡量置一庙,以时享祭。”[4]52《唐会要》对此也有详细记载。“三皇已前帝王”指天皇氏、地皇氏、人皇氏、有巢氏、燧人氏,“其祭料及乐,请准三皇五帝庙,以春秋二时享祭”[3]430。在“肇迹之处”立庙的祭祀对象为夏禹至隋文帝共12人(详情见表1)。祭祀方法是“令郡县长官春秋二时择日,粢盛、蔬馔、时果配酒脯,洁诚致祭”[3]431。

经过天宝六载、七载,一套完整的祭祀系统出现了。祭祀对象有天皇氏等“上古之君”5人、三皇五帝8人、夏至隋开国君主12人,共25人。“上古之君”与三皇五帝在长安立庙,祭祀事务由太常寺管理,春秋两祭,牲用少牢。夏至隋开国君主在各自的“肇迹之处”立庙,祭祀事务由当地长官负责,春秋两祭,祭品为“粢盛、蔬馔、时果配酒脯”。

(二)特殊之处

通过比较天宝年间的先代帝王祭礼与其他时代的同类祭礼可知,天宝年间的制度在祭祀对象、祭品、祭祀地点三个方面都有自己的独特之处。

首先,祭祀对象以天皇氏等五人为始。现将不同时代先代帝王祭礼的祭祀对象进行罗列、对比,如表1所示(7)表1的信息来源如下:隋开皇年间关于先代帝王祭礼的设计,见于魏徵、令狐德棻《隋书》卷7《礼仪志二》,中华书局1973年版,第136-137页。唐显庆年间设计的祭祀对象,见于刘昫《旧唐书》卷24《礼仪志四》,中华书局1975年版,第915页。唐开元年间设计的祭祀对象,见于萧嵩等撰《大唐开元礼》卷1《序例上·神位》,影印文渊阁《四库全书》第646册,台湾商务印书馆1983年版,第44页下栏。唐天宝年间设计的祭祀对象,见于王溥《唐会要》卷22《前代帝王》,中华书局1955年版,第430-431页。宋建隆四年设计的祭祀对象,见于《宋大诏令集》卷156《前代帝王三年一享诏》,中华书局1962年版,第585页。宋乾德四年设计的先代帝王祭礼,将先代帝王分为四等,其中,第一等16人、第二等10人、第三等15人属于常祀对象,第四等只保护陵墓,不予祭祀。因此,第四等人选不再计入表1中。详情见《宋大诏令集》卷156《前代帝王置守陵户禁樵采祭享诏》,中华书局1962年版,第585-586页。明洪武六年十一月历代帝王庙的祭祀对象,见于《明太祖实录》卷86,洪武六年十一月壬寅,历史语言研究所1962年校印本,第1538页。明万历《大明会典》中的先代陵寝,见于申时行等修、赵用贤等纂《大明会典》卷93《有司祀典上·陵寝》,《续修四库全书》第790册,上海古籍出版社2002年版,第627-597页。《大清通礼》中历代帝王庙的祭祀对象,见于来保、李玉鸣《大清通礼》卷9《吉礼·历代帝王》,影印文渊阁《四库全书》第655册,第157页上栏-第158页上栏。《大清通礼》中的先代陵寝见于《大清通礼》卷9《吉礼·历代帝王》,影印文渊阁《四库全书》第655册,台湾商务印书馆1983年版,第168页下栏-169页上栏。。因先代帝王祭礼从隋开皇年间起才成为国家祀典中独立的常祀项目(8)参见丘濬《大学衍义补》,影印文渊阁《四库全书》第712册,台湾商务印书馆1983年版,第720-721页。,故本文将比较范围限定在隋以后。

天宝年间先代帝王祭礼的“历史起点”,与其他时代同类祭礼明显不同。隋开皇年间、唐显庆与开元年间、宋建隆四年设计的先代帝王祭礼,都以五帝中的帝喾或唐尧为始。宋乾德四年祭祀的先代帝王以及明清时期的历代帝王庙、先代陵寝,都以伏羲、神农等三皇五帝为始。而天宝年间,唐朝在三皇五帝之前还祭祀天皇氏、地皇氏等五位“上古之君”。

由上可知,多数先代帝王祭礼都以三皇五帝作为祭祀对象的开端,而天宝年间先代帝王祭礼对“历史起点”的追述则比三皇五帝还要早。

其次,祭品有别于传统的牲牢。天宝年间祭祀先代帝王的方法因地点不同而分为两种:一方面,在长安立庙的三皇五帝每年春秋两祭,祭品用少牢(羊豕)。“三皇已前帝王庙”,“其祭料及乐,请准三皇五帝庙,以春秋二时享祭”[3]430。祭品比照三皇五帝庙处理。另一方面,在“历代帝王肇迹之处”立庙的夏至隋12位君主,也是春秋两祭,但祭品为“粢盛、蔬馔、时果配酒脯”[3]431,与在长安使用的少牢明显不同。

其他时代的先代帝王祭礼都以牲牢为祭品。隋开皇年间祭祀先代帝王,“各以一太牢而无乐”[5]137。唐显庆二年(657)的设计是“帝王合与日月同例”[6]。从永徽四年(653)颁行《唐律疏议》看,日月属于唐朝祀典的中祀项目(9)参见长孙无忌等《唐律疏议》,影印文渊阁《四库全书》第672册,台湾商务印书馆1983年版,第135页。,祭品用牲牢(10)《唐律疏议》卷9《职制》中“大祀不预申期”名例规定了大祀项目“牲牢玉帛之属不如法”的惩罚措施。参见长孙无忌等奉敕撰《唐律疏议》卷9《职制上》,影印文渊阁《四库全书》第672册,台湾商务印书馆1983年版,第134页上栏。可知中祀、小祀项目同样以牲牢为祭品。。唐《开元礼》规定,祭祀先代帝王的祭品为太牢(11)参见萧嵩等《大唐开元礼》,影印文渊阁《四库全书》第646册,台湾商务印书馆1983年版,第47页。。宋建隆四年(963)《前代帝王三年一享诏》规定祭品用“羊豕”,即少牢(12)参见佚名《宋大诏令集》,中华书局1962年版,第585页。。宋乾德四年(966)将先代帝王划分为四等,前三等依次为“岁春秋祠以太牢”“岁一享以太牢”“三年一祭以太牢”[7]。明朝祭祀国都的历代帝王庙,使用太牢(13)参见申时行等修、赵用贤等纂《大明会典》,《续修四库全书》790册,上海古籍出版社2002年版,第596-597页。。据《大清通礼》,清朝祭祀历代帝王庙,使用太牢;直省专祭先代陵寝时,使用少牢(14)参见来保、李玉鸣 《大清通礼》,影印文渊阁《四库全书》第655册,台湾商务印书馆1983年版,第159、170页。。由上可知,天宝年间在“历代帝王肇迹之处”祭庙所用的“粢盛、蔬馔、时果配酒脯”,明显与传统的牲牢不同。

最后,祭祀地点与其他时代的同类祭礼也不相同。关于先代帝王祭礼的行礼地点,学界已有过梳理探讨。廖宜方按照祭祀地点的不同将先代帝王祭礼的沿革划分为四个阶段:北魏太和年间至唐开元年间的祭祀地点在“各朝的定都之地”,唐天宝年间在“各朝的肇迹之处”,宋太祖起在“各个帝王的陵墓”[1]511-512,明初起“在当朝首都创立一庙,合祭历代帝王”[1]537。需要说明的是,北魏太和十六年(492)出现的常祀尧、舜、禹、周公、孔子之礼,并非专祀先代帝王的制度,且在北朝没有被沿用下去。从隋朝起,先代帝王祭礼开始为历朝沿用、发展。自明初创建历代帝王庙以后,先代帝王祭礼分成了两部分:国都的历代帝王庙祭礼与各地的先代帝王陵寝祭礼,两者的祭祀对象各成谱系,彼此独立。

基于以上认识,现将各个时期先代帝王祭礼的行礼地点梳理如下:隋开皇年间与唐显庆、开元年间出现的三种先代帝王祭礼,按照廖宜方的观点,是在先代政权的都城施祭。北宋乾德四年设计的先代帝王祭礼是在祭祀对象的陵墓行礼,明、清两朝都沿用祭祀先代帝王陵寝的礼制。明、清两朝还在国都为先代帝王立总庙,集中祭祀。

而反观唐天宝年间的先代帝王祭礼,它的行礼地点分散在长安以及各地的“历代帝王肇迹之处”。所谓的“历代帝王肇迹之处”,既非先代政权的都城,也非先代帝王的陵墓。而且,古代政权在“肇迹之处”祭祀先代帝王的常祀制度,有且只有天宝年间这一例。

总之,纵观先代帝王祭礼的沿革史,唐天宝年间的礼制设计在祭祀对象、祭品、祭祀地点三个方面,都与其他时代有着明显差别。

笔者认为,天宝年间先代帝王祭礼的特殊性是受道教影响的结果。关于唐玄宗时期国家礼制与道教的关系,学界已有深入探讨。雷闻以五岳真君祠为着眼点,考察道教人物改造国家祭礼的尝试(15)参见雷闻《五岳真君祠与唐代国家祭祀》,收入荣新江主编《唐代宗教信仰与社会》,上海辞书出版社2003年版,第35-83页。。吴丽娱指出,开元后期与天宝年间,唐朝“在传统儒学理论支配的国家祭祀外,另建了代表皇帝个人崇拜的道教祭祀”[8]。白照杰认为,唐玄宗时期,“道教要素成为国家意识的组成部分,道教圣迹进入国家祭祀体系”,体现出“大唐礼制的文化多元性特征”[9]。天宝年间先代帝王祭礼就是在这种历史背景下产生的。下文做详细分析。

二、天皇氏、地皇氏、人皇氏与道教古史观

学界对天宝年间先代帝王祭礼的祭祀对象已有探讨。关于祭祀对象的选择,吕博梳理了“上古蒙昧时代如何经中古走向李唐的历史”,代表唐朝“对于历史发展脉络以及天命转移秩序的认定”,彰显了唐朝对于北朝正统的承袭[10]。此为不刊之论。廖宜方结合唐朝崇奉道教、皇室尊老子为始祖、司马贞撰作《三皇本纪》等史事,认为三皇(伏羲、神农、黄帝)、五帝是王权统治的起源;三皇五帝及其之前的上古君主最接近“道”;先代帝王祭礼以他们为开端,意在强调王权在文明初始以来的作用(16)参见廖宜方《王权的祭典:传统中国的帝王崇拜》(繁体字版),台大出版中心2020年版,第179-185页;廖宜方《王权的祭典:传统中国的帝王崇拜》(简体字版),浙江古籍出版社2022年版,第158-165页。。可以说,廖宜方已经注意到了道教对天宝年间先代帝王祭礼的影响,但并未论述清楚。

实际上,这个问题的肯綮之处不在三皇五帝,而在天皇氏、地皇氏、人皇氏。上古之初有天、地、人三皇的说法原本出自纬书,后来进入道教文献并成为道教对于上古历史的描述。为了与唐朝皇室的“血缘祖先”道祖老子相呼应,这套道教的上古史观被引入先代帝王祭礼中,以启示后继者对唐朝廷“政治祖先”(17)魏侯玮(Howard J. Wechsler)认为,与现任统治者的血缘祖先相对,以往朝代的君主可以视作现任统治者的“政治祖先”,“现任统治者与其政治祖先之间的认同”能够对现政权起到“支持作用”,有助于标榜现政权的合法性。参看Howard J. Wechsler, Offerings of Jade and Silk: Ritual and Symbol in the Legitimation of the T’ang Dynasty, New Haven: Yale University Press, 1985, p135-141.的崇敬。

天皇氏至燧人氏五代更迭的历史叙事,就笔者目力所及,最早出现在唐初的《艺文类聚》中。《艺文类聚》是唐高祖命欧阳询编纂的类书。该书卷11《帝王部》以此五人为始,而后接叙“太昊庖羲氏”等等(18)参见欧阳询《艺文类聚》,汪绍楹校,上海古籍出版社1982年版,第198、206-208页。。易言之,在唐初官修类书中,伏羲以前的古帝王序列便已如此。这个序列还被开元年间的另一部官修类书《初学记》所沿用(19)参见徐坚等《初学记》,中华书局1962年版,第195页。。而且,《初学记》是供皇子著文索句用的参考书。由此可见,天皇氏至燧人氏五代更迭的上古史观,一直得到唐朝官方的认可。

将天皇氏、地皇氏、人皇氏作为历史开端的最早君主,源于谶纬著作。据《艺文类聚》《初学记》辑录,记载这个古史序列的文献主要有《始学篇》《三五历纪》《遁甲开山图》等,今天多已散佚。《始学篇》为三国吴人项峻所作。原书“深受谶纬的影响,有古史传说的成分,也记录了先朝掌故”[11],在隋唐时期便已亡佚。《三五历纪》为三国吴人徐整所作,《玉函山房辑佚书》辑录了该书的部分内容(20)参见徐整《三五历纪》,马国翰辑《玉函山房辑佚书》卷63,长沙嫏嬛馆1883年版,第72-73页。。盘古、天皇氏至人皇氏的序列尚见于其中。《遁甲开山图》不知何人所作,有清人黄奭的辑本存世,地皇、人皇尚见于其中(21)参见《遁甲开山图》,收入黄奭辑《黄氏逸书考》第53册《附谶·逸书考》,清道光刻本,1934补刻本,第2页。。总之,这些文献与谶纬关联密切。

因此,上古有天、地、人三皇的说法被学界称为“纬书之三皇说”。顾颉刚先生、杨向奎先生在《三皇考》中考证天、地、人三皇的由来,认为它“绝不是原始的神话,而是术数与理性综合编成的”;其原型是《史记·秦始皇本纪》中的“天皇、地皇、泰皇”;到了纬书中,“人皇占据了泰皇的地位”[12]。吕思勉先生《三皇五帝考》将《始学篇》《三五历纪》《遁甲开山图》等涉及天、地、人三皇的说法列入“纬书之三皇说”中(22)参见吕思勉、童书业《古史辨》第7册(中),上海古籍出版社1982年版,第345页。。

“纬书之三皇说”后来被道教吸纳。顾颉刚先生《三皇考》对此已有留意,但没有细究吸纳的时间。实际上,东汉《太平经》就已经吸收此说,其中的“钞壬部”论述“皇道、帝道、王道、霸道起源”时便谈及天、地、人三皇(23)参见王明《太平经合校》,中华书局1960年版,第707页。。北周的《无上秘要》是目前所知最早的道教类书。该书卷6《帝王品》收录有《三皇经》关于开辟之初天、地、人三皇更迭的说法(24)参见北周武帝宇文邕敕编《无上秘要》《续修四库全书》第1292册,上海古籍出版社2002年版,第345-346页。。北宋前期的《云笈七签》是对官修道书集成《大宋天宫宝藏》的择要编辑。其中收录的《天尊老君名号历劫经略》,记载了盘古与天、地、人三皇用老君所授经书开辟造物、治理天下的事迹(25)参见张君房《云笈七签》,影印文渊阁《四库全书》第1060册,台湾商务印书馆1983年版,第25-26页。。顾颉刚先生《三皇考》尚且征引此文献,但未考证其成书时间。有学者指出,《天尊老君名号历劫经略》是“南北朝后期天师派的道书”[13]。所以,“纬书之三皇说”早在隋朝之前就被一些道教典籍吸收,用以诠释道教视野中的上古历史。

天皇氏、地皇氏、人皇氏衔接有巢氏、燧人氏的古史序列又是从何而来?因笔者目力所限,一时未能查清,目前所见的最早文献就是《艺文类聚》。有巢氏、燧人氏最早出现在《韩非子·五蠹》中,因为他们解决了上古民众的安居、饮食问题,“而民悦之,使王天下”[14]。那么,这个顺序可以理解为:道教的天、地、人三皇,代表开辟之初的历史阶段;有巢氏、燧人氏,代表先民解决基本生存问题的历史阶段;从三皇五帝起,历代正统王朝更迭,一直延续到隋朝。

天、地、人三皇下接有巢氏、燧人氏的古史序列,影响颇广。至少,古代学人不质疑这个更迭顺序。北宋司马光认为:“伏羲之前为天子者,其有无不可知也。如天皇、地皇、人皇、有巢、燧人之类,虽于传记有之,语多迂怪,事不经见。臣不敢引。”[15]再如,南宋胡宏编著《皇王大纪》,也按照这个顺序叙述伏羲之前的古史(26)参见胡宏《皇王大纪》,影印文渊阁《四库全书》第313册,台湾商务印书馆1983年版,第10-13页。。

将道教古史观中的上古之君作为历史开端,与唐玄宗设计的皇室始祖庙相呼应。天宝二年(743),唐朝追尊老子为“大圣祖玄元皇帝”,追尊其父母为先天太皇、太后。吴丽娱指出,显庆至开元时期,唐朝在国家祀典中取消了感生帝祭祀,导致唐朝皇室来源的合法性出现缺环;而“天宝中道教天帝祖宗的登场”“从根本上是对感生帝祭祀的一种取代”“‘家天下’王朝对天帝祖宗的祭祀,不但是通过儒家始祖庙,更是通过道教和老子来扩充……皇权因此被突出和神化。”[16]笔者认为,天宝年间的先代帝王祭礼用道教古史观来追述历史源头,重塑正统脉络,正是以此为背景。

将道教的天皇氏、地皇氏、人皇氏作为历史开端,就是用道教古史观来重新建构正统地位的传承脉络。三皇五帝的古史观出自儒经伪孔传《古文尚书》,与道教无关。如果先代帝王以三皇五帝为开端,便无法与唐朝皇室的道教始祖相呼应。

所以,天宝年间先代帝王祭礼蕴含的政治话语是,正统王朝的开端(道教天、地、人三皇)与李唐皇室的始祖(道祖老子)相呼应。道教天、地、人三皇肇开正统之始,道祖老子的后裔唐朝皇室充当正统的最终接续者。正统脉络的一始一终都与道教密不可分,都是道教色彩渲染下的历史。唐朝受道法护佑、天命所归的政治宣示,跃然祀典之上。

三、祭品采用道教醮仪的规定

天宝年间先代帝王祭礼同时包含了儒家与道教的祭祀方法。“三皇已前帝王庙”与三皇五帝庙位处国都,使用儒家的祭祀方法;夏至隋开国君主12人分散在各地,使用道教的祭祀方法。下面来详细分析:

“三皇已前帝王庙”和三皇五帝庙的祭祀事务由中央太常寺负责管理。三皇五帝庙,“其乐器请用宫悬,祭请用少牢,仍以春秋二时致享”,并且“置令丞,令太常寺检校”[3]430。天皇氏等五位“上古之君”,“其祭料及乐,请准三皇五帝庙,以春秋二时享祭”[3]430。所以,“三皇已前帝王庙”和三皇五帝庙都用牲牢作祭品,符合儒经规定的祭祀传统。

夏至隋12位开国君主,“令郡县长官春秋二时择日,粢盛、蔬馔、时果配酒脯,洁诚致祭。”[3]431“粢盛”是粮食谷物,“蔬馔、时果”皆是素食,“脯”为肉干,再连同“洁诚致祭”,都表明祭品不见血腥。这不是儒家的牲牢,而是道教醮仪中的祭品。

“醮”就是道教的祭祀。《隋书·经籍志》解释“醮”:“夜中,于星辰之下,陈设酒脯饼饵币物,历祀天皇太一,祀五星列宿,为书如上章之仪以奏之,名之为醮。”[5]1092-1093现代学者考察认为:“醮是备香花灯烛,果酒茶汤,降天地,致万神,禳灾祷福,兼利天下。”[17]所以,醮仪用果蔬等素食、不见血的“脯”取代了儒家的牲牢。

天宝年间采用道教醮仪的祭品祭祀先代帝王,缘于国家礼制设计吸纳了道教因素。关于道教祭祀对于血腥的抵制,学界已有详细论述(27)参见王宗昱《道教的“六天”说》,收入陈鼓应主编《道家文化研究》第16辑,生活·读书·新知三联书店1999年版,第29-31页;雷闻《五岳真君祠与唐代国家祭祀》,收入荣新江主编《唐代宗教信仰与社会》,上海辞书出版社2003年版,第63页。。而唐玄宗时期正是唐朝道教发展的一个重要阶段。王永平论述过唐代道教发展的几次高潮,指出高宗与武后时期、玄宗时期分别是唐代道教发展的初盛期和鼎盛期(28)参见王永平《道教与唐代社会》,首都师范大学出版社2002年版,第29-75页。。吴丽娱研究过唐代开元后期、天宝时期道教因素在国家祭祀礼制中的增长(29)参见吴丽娱《皇帝“私”礼与国家公制:“开元后礼”的分期及流变》,载于《中国社会科学》2014年第4期。。白照杰考察过唐初至玄宗时期道教从“皇室宗教”到“国教”的变迁,分析了玄宗后期道教因素进入国家礼乐系统的情况(30)参见白照杰《整合及制度化:唐前期道教研究》,格致出版社2018年版,第35-50页。。所以,在祭祀先代帝王时使用道教醮仪的祭品,是道教影响国家祭礼的结果。

因此,天宝年间同时采用儒、道两种祭品祭祀先代帝王。“三皇已前帝王庙”与三皇五帝庙仍旧采用儒家的祭祀方法,应缘于二庙位处国都,归中央太常寺直接管理(31)唐中后期编成的《郊祀录》中仍然记载有三皇五帝庙。参见王泾《大唐郊祀录》卷10《饗礼二·附见》,《续修四库全书》第821册,上海古籍出版社2002年版,第348页下栏。可见三皇五帝庙长期位列中央的祭祀系统中。。传统的儒家色彩无疑会更重。

四、“肇迹之处”内涵的推测:与“得道升仙之处”对应

关于夏至隋12位开国君主的祭祀地点——“历代帝王肇迹之处”,廖宜方做过一番探讨。他在2016年发表的论文中指出,唐朝有对先代政权分别设置独立祭祀地点的考虑。他还从经史传统、各朝礼制、中古霸府与武力功业等层面,分析魏晋隋唐各政权对王业肇兴的重视,并用以解释天宝年间在“肇迹之处”祭祀先代帝王的观念渊源(32)参见廖宜方《中国中古先代帝王祭祀的形成、演变与意涵——以其人选与地点为主轴的探讨》,载于《历史语言研究所集刊》第87本第3分册,2016年版,第561页。。在2020年繁体字版、2022年简体字版的《王权的祭典:传统中国的帝王崇拜》一书中,他继续阐述以上观点(33)参见廖宜方《王权的祭典:传统中国的帝王崇拜》(繁体字版),台大出版中心2020年版,第189-198页;179-185页;廖宜方《王权的祭典:传统中国的帝王崇拜》(简体字版),浙江古籍出版社2022年版,第169-177页。。笔者认为,选择“历代帝王肇迹之处”作为行礼地点,同样是受道教影响的结果。

天宝年间,先代帝王、忠臣义士等世俗人鬼与道教神仙被等同看待。王永平考察唐代道教神仙崇拜认为,在玄宗时期,“大量民间信仰的神灵被纳入道教的神仙行列”[18]。他所谓的“民间信仰的神灵”,就包括《天宝七载册尊号赦》中的三皇五帝、历代开国君主以及忠臣义士、孝妇烈女。

既然先代帝王进入了道教神仙的范围,则祭祀先代帝王与祭祀道教神仙在礼制设计上有相似性。天宝七载(748)、十载(751)的敕令都将两者的祭祀事务并列安排。《天宝七载册尊号赦》在安排“历代帝王肇迹之处”、忠臣义士、孝妇烈女的祭祀事务之后,要求:“诸郡有自古得道升仙之处,虽令醮祭,犹虑未周,宜每处度道士二人。其灵迹殊尤,功应远大者,度三人,永修香火。”[4]53这是安排“自古得道升仙之处”的神仙祭祀。《天宝十载南郊赦》规定:“其名山大川及诸灵迹,并自古帝王及得道升仙、忠臣义士、孝妇烈女先有祠庙者,各令郡县长官致祭。”[4]381-382这同样将先代帝王等世俗人鬼与道教神仙并列。

“得道升仙之处”是道教神仙修炼成功的地方,“肇迹之处”则是历代开国君主建基创业、成为君主的地方。先代帝王进入道教神仙的范围内,则其开国君主的身份与道教神仙等同。与醮祭道教神仙的“得道升仙之处”相对应,祭祀夏至隋12位开国君主的地方也成了各代的“肇迹之处”。

五、结语

纵观先代帝王祭礼的沿革史,唐天宝年间的制度设计绝无仅有,只此一例。天宝年间先代帝王祭礼的独特面貌是受道教影响的结果。祭祀对象以道教古史观中的天皇氏、地皇氏、人皇氏为开端,重构中华正统脉络的历史起点。这种做法与唐朝追认道祖老子为皇室始祖相呼应,共同彰显唐朝正统地位的神圣性。在祭品上,祭祀夏至隋12位开国君主使用道教醮仪的祭品。作为行礼地点的“历代帝王肇迹之处”,也与祭祀道教神仙的“自古得道升仙之处”相对应。这是先代帝王进入道教神仙行列的结果。总之,天宝年间先代帝王祭礼与其他朝代的同类祭礼迥然不同之因在于其深受道教的影响。

关于唐玄宗时期崇奉道教与国家礼制中道教因素的增长,学界已有充分论述。天宝年间先代帝王祭礼在祭祀对象、祭品、祭祀地点三个方面的特殊性,正是这一历史背景下的产物。可以说,天宝年间的先代帝王祭礼集中体现了当时正统史观与礼制设计中的道教因素。