以儒为帅:淮南节帅所见唐廷实施儒臣化策略与政局互动

羊丽冬

(西北大学 历史学院,西安 710127)

中唐已降,武人摆脱唐前期“偃武修文”政治气象的抑制(1)参见朱旭亮、李军《分位与分叙:文武分途与唐前期散官体系的演进》,载于《西北大学学报》(哲学社会科学版)2020年第2期。,活跃于帝国政治舞台,最直接的表现为:武人担任节度使、观察使、防御使或经略使等地方长官之职,掌管地方军、政、财大权。然而,并非所有藩镇节帅均由武将担任。陆扬曾在一次公开讲座中指出,在宣宗和懿宗时代,几乎所有藩镇的节度使均由唐中央系统培养出来的清要官员担任(2)参见李丹婕《后上官婉儿时代与冯道的历史世界》,载于《读书》2017年第9期。。许超雄则根据大中年间宣宗“继选儒臣”的决策,阐发西北节帅儒臣化的问题(3)参见许超雄《唐宣宗大中时期西北节帅的儒臣化》,收入武汉大学中国三至九世纪研究所《魏晋南北朝隋唐史资料》(39),上海古籍出版社2019年版,第201-215页。。但是,谭凯绘制的《特定藩镇藩帅(文武)背景(分镇逐年)图》(4)参见谭凯《中古中国门阀大族的消亡》,胡耀飞、谢宇荣译,社会科学文献出版社2017年版,第176页。,表明节度使儒臣化现象并非仅局限于西北地区。相对来说,此现象在唐廷朝命所及的“顺地”更为明显,尤其是南方藩镇,且不局限于宣、懿时代。作为东南藩镇之门户,淮南镇享有“来罢宰相,去登宰相”[1]809的宰相回翔地之称号。此美誉一方面表明此地的重要性,另一方面则说明该藩镇节帅出身的特殊性。王寿南曾精辟地指出,乾符六年(879)以前,江淮藩镇出现大量中央朝官出任节帅的现象(5)参见王寿南《唐代藩镇与中央关系之研究》,大化书局1978年版,第277-279页。。。朱祖德则进一步精确到淮南藩镇,阐述该地节帅任选的原则是:以中央官外调及文官为优先(6)参见朱祖德《唐代淮南道研究》,花木兰文化出版社2009年版,第109-111页。。但是,两位先生均未深入挖掘唐廷实施淮南藩镇节帅儒臣化策略的政治意涵为何?此策略实施过程中势态如何走向?诚然,这是需要深入探讨的历史细节和关键所在。因此,本文以节帅儒臣化为切入点,观照安史乱后唐廷对淮南藩镇的争取和利用,以期展现唐廷实施儒臣化策略与政局变动的内在联系。不当之处,敬请方家指正。

一、“顺地”节帅儒臣化现象

安史乱后,政治权力重新配置,武人得以从“不肖子弟为武官者,父兄摈之不齿”[2]1300的地位,转变为政治权力的持有者。诸史常把地方长官称为“节帅”“藩帅”或“主帅”,如唐代宰相李吉甫所述:“两河所惧者,部将以兵图己也……若主帅强,则足以制其命。”[3]4840呈现出地方长官由武帅主导的现象。然而,并非所有藩镇节帅均由武人担任。《旧唐书》记述,泽潞节度使刘从谏去世后,其侄刘稹擅自为留后,并向唐廷请求授予节钺和节度使权力。面对刘稹的请求,宰相李德裕言:“泽潞国家内地,不同河朔。前后命帅,皆用儒臣。”[4]4525李德裕的话语表明,在唐廷政治高层看来,除极具特殊性的河朔藩镇节帅由武将担任外,其余地方的节帅可由儒臣所任。尤其是大中五年(851),当党项侵扰边境时,宣宗的决策是“继选儒臣以代边帅之贪暴者,行日复面加戒励”,即以中央文官右谏议大夫李福为夏绥节度使抵御党项(7)参见司马光《资治通鉴》,中华书局1956年版,第8045页。。综合李德裕所言及宣宗用儒臣对抗党项来看,终唐一代,地方节度使并非全由武人担任,亦存在唐廷主动安排文官出任地方节帅之举,且在个别藩镇形成节帅儒臣化的特征。

节帅儒臣化现象涉及的对象分别为文官和武将。陈寅恪曾提出著名的关陇集团“文武合一”论,即在关陇集团的统治下,唐前期属于“文武合一”关系阶段;武曌时代,关陇集团逐渐消亡,文武关系开始由合转分,出现“文武分途”(8)参见陈寅恪《唐代政治史述论稿》,生活·读书·新知三联书店2015年版,第202页。,致使文武官员出现明显的区分。后继者在陈氏观点上,继续阐发有唐一代文武关系。仅就唐代政治官僚中“文武分途”的问题而言,叶炜认为体现在品职制度与个人出身、资质两方面,其中的品职制度主要是包含职事官和散官两套体系。但是,安史乱后,制度上对于武职的规定逐渐模糊,出现大量武官带文散阶的情况(9)参见叶炜《武职与武阶:唐代官僚政治中文武分途问题的一个观察点》,收入徐冲主编《中国中古史研究》(第6卷),中西书局2018年版,第201-222页。。因此,中晚唐时期,对于文武官员的区分,主要依据职事官、个人出身和资质等,这也是本文界定文武官员身份的标准。

(一)“顺地”藩镇节帅文武身份情况

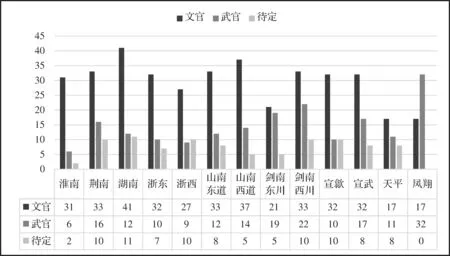

笔者依据郁贤皓《唐刺史考全编》,对安史乱后(756)至唐亡(907)期间全国77个藩镇的节帅文武身份进行考察,发现淮南、荆南、湖南、浙东、浙西、山南东道、山南西道、剑南东川、剑南西川、宣歙、宣武、天平和凤翔13个藩镇,存在大量文官为节帅的现象,其余藩镇则主要是武人为节帅。具体情况如图1所示:

图1 藩镇节帅文武身份比例图

从图1可知,这13个藩镇中除了凤翔地区,其余地方节帅的文官人数均多于武官。但凤翔藩镇总节帅人数为49人,武将32人,文官17人,文官占比亦高达35%。另外,笔者通过统计发现,凤翔地区在宣宗大中十一年(857)至僖宗中和元年(881)阶段,节帅均由文官担任,显现出文官任帅的连续性特征。然而,节帅儒臣化现象最为明显的还是其余12个藩镇,具体表现为:淮南总节帅人数为36人,文官人数则高达30人;荆南节帅59人,文官占33人;湖南节帅63人,文官高达41人等。从统计数据来看,这13个藩镇具有非常明显的节帅儒臣化特征,尤其是淮南藩镇,儒帅人数占比高达80%以上,极具特殊性。故接下来本文以淮南藩镇为中心,深入探讨节帅儒臣化问题。

(二)淮南节帅文武身份情况

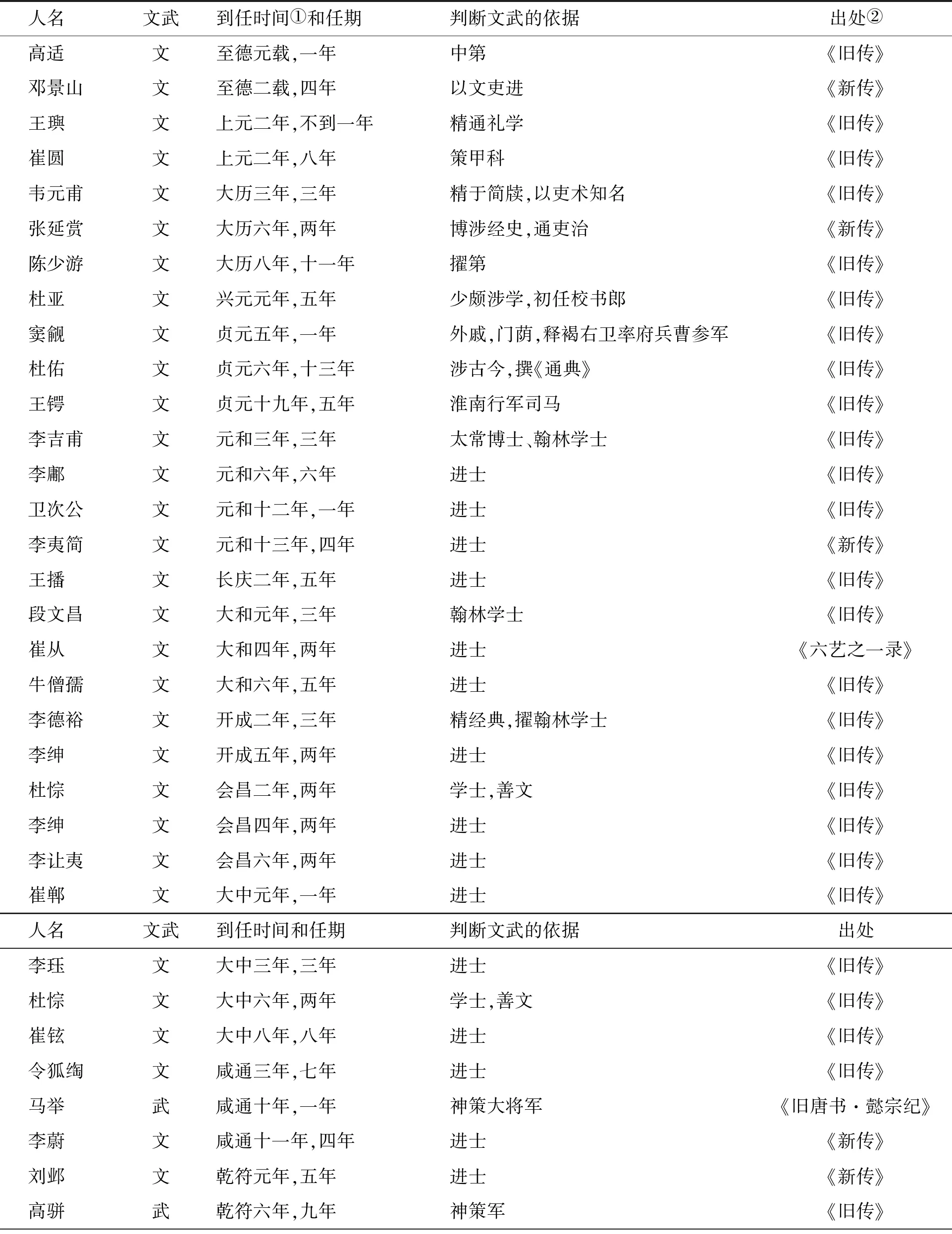

淮南、荆南、湖南等13个藩镇的节帅儒臣化特征彰明,其中淮南藩镇最为显性,具体情况见表1。

表1 淮南节帅情况表(10) 该表以郁贤皓《唐刺史考全编》为蓝本,参照朱祖德《唐代历任淮南节度使总表》修订而成,因盛王、裴度和朱温未实任,故不纳入淮南节帅行列,参见郁贤皓《唐刺史考全编》,安徽大学出版社2000年版,第1673-1687页;朱祖德《唐代淮南道研究》,台湾花木兰文化出版社2019年版,第31-34页。

从上表可知,淮南节帅共有38位,其中李绅和杨行密具有复任经历,故除去重复任职的三人,淮南节帅实际人数为35人。另外,除武将马举、高骈、秦彦、杨行密、孙儒和杨渥六人外,其余节帅皆是文官出身。藩镇节帅的平均任期一般不超过3年(11)参见张国刚《唐代藩镇研究》,中国人民大学出版社2010年版,第58页。,而淮南节帅的平均任期约为4年,任期超过3年的节帅有22人,其中有任期为7-13年超长时段的节度使,表明淮南地方长官任职具有极高的稳定性。值得注意的是,崔圆、李吉甫、李德裕、牛僧孺和令狐绹等22位淮南节帅均博学多才,具有较高文化素养,又有担任宰相的经历。他们可能是担任淮南节帅前为相,也可能是从淮南节帅晋升为相,又或许从宰相出、又进为宰相,正如杜牧所言,淮南节帅具有“道德儒学,来罢宰相,去登宰相”[1]809的特征。

因为淮南节帅人数众多,历时长久,本文无法对每个时间段及每个节帅都进行细致分析和研究,故选取典型的案例为着眼点进行考察,以微知著。又因为肃、宪和僖宗三朝在对藩镇态度上,更具有明显经营地方的特征和转变,所以下文将探索此三朝淮南节帅问题,以期厘清淮南节帅儒臣化的发展线,并明晰唐廷对地方实施节帅儒臣化策略的政治旨归。

二、节帅儒臣化策略的肇始与肃宗朝政局互动

安史横逆,玄宗匆忙幸蜀,太子李亨却于奔蜀途中选择北上灵武。面对来势汹汹的安史乱党和脱离掌控的太子李亨,玄宗于天宝十五载(756)七月十五日颁发《命三王制》。制中一项重要的指令为:以盛王李琦为淮南节度大使(12)参见宋敏求《唐大诏令集》,中华书局2008年版,第155页。。然盛王并未亲临淮南,而是继续留于蜀中,遥领淮南节度。实际上,掌管淮南地区军政大权的是广陵长史李成式。但因李成式难堪大任,其幕僚萧颖士便与宰相崔圆书信:“今兵食所资在东南,但楚、越重山复江,自古中原扰,则盗先起,宜时遣王以扞镇江淮。”[3]5769指出江淮财赋对于唐廷的重要性,希望在动乱之际唐廷派遣身份地位更高、能力更强的皇室来镇捍江淮地区。

萧颖士所言“兵食所资在东南”实属不虚,安史乱后,唐廷的赋税收入确实仰赖于江淮。陈寅恪指出自安史乱后,拥护皇室李氏之区域,以东南财富及汉化文化维持长安为中心之集团(13)参见陈寅恪《唐代政治史述论稿》,生活·读书·新知三联书店2015年版,第209页。,点明中唐后东南地区贡赋对唐帝国生存发展的重要性。陈寅恪所言“东南”,即是“江淮”。不过,“江淮”地区是一个相对宽泛的地理概念,包含淮南、江南和山南东诸道,其中淮南道是此区域政治和经济功能最为显著之地,亦是交纳贡赋最多的地方。淮南镇的治所在扬州,诸史均言“扬州雄富冠天下”,甚至把扬州与天府大都会益州称为“扬一益二”。正是淮南藩镇发挥着重要的经济作用,故其节帅的任选成为至关重要的问题。

从现存史料可知,安史乱后淮南地方长官是李成式,但肃宗即位当年便迅速调换淮南节帅,以中央文官谏议大夫高适为广陵长史、淮南节度兼采访使(14)参见欧阳修、宋祁《旧唐书》,中华书局1975年版,第3329页。。肃宗此项决策有三点突破:其一,改变既有武将为地方节帅的模式,择选儒臣出任淮南节帅;其二,淮南镇长官的身份地位于高适出镇伊始,得以从广陵长史晋升为淮南节度使;其三,淮南节帅身份地位显著提升的同时,淮南镇的规格亦随之提升(15)刘永强指出,藩镇规格的升降,牵扯藩帅的任选、辖区的变动等中央与藩镇博弈的重要层面。譬如,藩帅从节度使改为观察使、团练使、防御使,无疑是一种降格,反之则是升格。参见刘永强《政局变动中的河中镇规格升降研究》,载于《烟台大学学报》2020年第5期,第111-112页。。

为何在安史之乱未平定的大背景下,肃宗刚即位便着急派遣文官高适出任淮南节帅,而非武将?《旧唐书·高适传》中的解释是:“永王璘起兵于江东,欲据扬州。初,上皇以诸王分镇,适切谏不可。及是永王叛,肃宗闻其论谏有素,召而谋之。适因陈江东利害,永王必败。上奇其对,以适兼御史大夫、扬州大都督府长史、淮南节度使。”[4]3329在安史动乱大背景下,虽然异姓胡族叛乱的危害很大,但于肃宗而言,似乎永王李璘于江淮叛乱、占据扬州,对其巩固皇权的危害性更甚。一方面是淮南地区财赋丰赡,是唐帝国的经济命脉;另一方面,则是因为肃宗即位初,便面临玄、肃二元权力格局的棘手问题(16)关于玄、肃二元权力格局,学界已有详细研究,参见黄永年《唐肃宗即位前的政治地位与肃代两朝中枢政局》,中国唐史研究会编《唐史研究会论文集》,陕西人民出版社1983年版,第224-249页。任士英《唐肃宗时期中央政治的二元格局》,载于《中国史研究》1996年第4期,第55-64页。,即其权力在很大程度上受限于玄宗且皇权合法性尚未得到认可。因此,肃宗当务之急是解决永王叛乱问题,以消除永王对其皇位的威胁和获取臣民的认同感。综合来看,安史乱后多数地区的节帅是由武将担任,但肃宗坚持以文官高适出任淮南节度使,并非完全看重其抗敌能力,更是看重其反对永王的决心和站队肃宗的表现,是肃宗出于收拢淮南权力、巩固皇权的政治考量。

但高适尚未到达扬州,永王之乱便被平息,故高适左迁他官。肃宗继选邓景山、王璵和崔圆三位文官任淮南节帅。关于高适左迁之因,史传的解释是“李辅国恶适敢言,短于上前”[4]3329,但仇鹿鸣和唐雯却认为,高适曾有追随玄宗入蜀的经历而淮南长官担负转输江淮财赋的重任,加之在玄、肃二元权力格局下,故肃宗不敢将此重任长期交付于高适,点出了肃宗对淮南节帅任选的政治考量(17)参见仇鹿鸣、唐雯《高适家世及其早年经历释证——以新出〈高崇文玄堂记〉〈高逸墓志〉为中心》,载于《社会科学》2010年第4期。。而邓景山得以从青齐节度使升迁为淮南节度使,或许是因其文官出身又曾任藩镇长官的经历,足以应付永王乱党的余留问题,又无割据地方的武力基础。

上元二年(761),淮南节度使邓景山因未能戡除刘展之乱,被宰相王璵取代。但值得注意的是,王璵充任淮南节度使不到两月,便被调往浙东,由前宰相崔圆接任淮南节帅之职。为何调换王璵,史乘未言明缘由,只言“肃宗南郊礼毕,以璵使持节都督越州诸军事、越州刺史,充浙江东道节度观察处置使”[4]3618,似乎暗示着王璵由淮南节度使降转为浙东节度观察使之事,与肃宗的南郊献礼有关系。令人疑惑的是,虽然王璵“少习礼学,博求祠祭仪注以干时”[4]3617,但似乎与肃宗南郊之行构不成因果关系,更不是肃宗南郊礼毕后出降王璵的缘由。

笔者通过定位王璵、崔圆交接任命的时间段,管窥当时唐帝国的政治环境,发现上元元年(760)十一月,宋州刺史刘展有异志,在扬州发动数月兵乱,直至次年正月才被戡平。刚戡静祸乱,肃宗便派遣前宰相王璵出镇淮南。王璵出镇淮南,或许是肃宗想利用其中央重臣身份,重建战后的淮南藩镇。然平卢大将田神功在平定刘展之乱后,继续逗留扬州,引起肃宗忌惮。加之上元二年(761)二月党项侵扰宝鸡,入散关,陷凤州(18)参见司马光《资治通鉴》,中华书局,1956年版,第7105页。,造成唐帝国局势紧张。所以,唐廷此时既需要解决田神功逗留扬州的问题,亦需确保淮南赋税供给的稳定性,以援军需。显然,凭借礼学道术而受宠的王璵无法应付淮南道如此复杂的局势,所以肃宗派遣担任过宰相、出镇过地方,“实战”经验十分丰富且“以治行称”的汾州刺史崔圆出任淮南节度使[3]4642。而唐人对崔圆的评价:“山越之难,河泗之境,公领扬州,宣风淮楚,有翦攘威镇之绩。”[5]印证了唐廷是在淮南危难之际做出派遣崔圆出镇该地的决策。

简而言之,基于淮南藩镇是唐帝国经济命脉的重要性,及在玄、肃二元权力格局下,永王李璘据江淮叛乱,成为威胁肃宗巩固皇权的最大因子。因此,肃宗即位初,便重点考虑淮南节帅的任选问题,择选文臣高适出任淮南节帅,并采用淮南节帅儒臣化的策略。此策略的实施,旨在利用文官为帅以期消除武人割据地方的危害,确保淮南地区赋税的供给及收拢地方权力。

三、元和中兴:节帅儒臣化策略的沿用与宪宗朝政局互动

从表1可知,在肃宗朝后,代、德、顺、宪、穆、敬、文、武、宣、懿诸朝仍派遣文官出任淮南节帅,表明中晚唐诸帝沿用肃宗朝儒帅策略。笔者经过对全国藩镇节帅文武身份的统计,发现宪宗朝与前几朝相比,文官为节帅的藩镇数量明显增多,且藩镇节帅开始与中央要职宰相产生直接联系,即宰相出任藩镇节帅,或节帅晋升为宰相,抑或由宰相出又进为宰相。这些显著的变化说明此策略成为宪宗君臣治世的重要手段,及在一定程度上反映出此策略在宪宗朝发展到顶峰。

宪宗是唐代颇有功绩的皇帝之一。以往学界言及宪宗,往往浓描重抹地探讨宪宗用兵削藩之策(19)关于宪宗武力削藩问题,可参见[日]日野開三郎《東洋史學論集》第1卷《唐代藩鎮の支配體制》,東京:三一書房,1980年,第98-104、135-146页;[日]大沢正昭《唐末の藩鎮と中央權力——德宗、憲宗朝を中心とレて》《東洋史研究》第32卷第2号,第1-22页;陆扬《西川和浙西事件与元和政局格局的形成》,收入《清流文化与唐帝国》,北京大学出版社2016年版,第19-58页。,却忽视宪宗除使用强硬的武力削藩之外,亦采用温和的方式经营地方,即派遣中央文官出任地方节帅,尤其是宰相出镇经略藩镇。李吉甫是宪宗元和年间第一位出镇淮南的文官,亦是第一位出镇淮南的宰相。陆扬认为“元和既是宪宗的时代,也可以不夸张地说是李吉甫的时代”[6],点出李吉甫在“元和中兴”中的贡献。

元和二年(807),李吉甫始任相,辅助宪宗削藩。《新唐书·李吉甫传》记:“德宗以来,姑息藩镇,有终身不易地者。吉甫为相岁余,凡易三十六镇,殿最分明。”[3]4740虽然古今学者对李吉甫徙易三十六镇之事,持有不同看法(20)荣迈和钱大昕认为《新唐书·李吉甫传》所言吉甫更易36镇不足深信,钱氏指出更易的藩镇只有河中、邠宁、西川诸近镇而已,未有36镇之多,参见洪迈撰,孔凡礼点校《容斋随笔》卷6《李卫公辋川图跋》,中华书局2005年版,第497-498页;钱大昕著,陈文和主编《廿二史考异》卷54《唐书十四·李吉甫传》,凤凰出版社2016年版,第943页;岑仲勉和傅璇琮则认为,《新唐书》关于吉甫易镇的记载可信,参见岑仲勉《唐史馀渖》,中华书局2004年版,第141页;傅璇琮《李德裕年谱》,中华书局2013年版,第42页。,但笔者认为姑且抛开更易藩镇具体数量的问题,《新唐书》的记载在一定程度上仍能说明李吉甫在任相时期辅佐宪宗用功藩镇的成绩斐然。然而,任相一年有余的李吉甫却于元和三年(808)被贬充淮南节帅。关于李吉甫此次罢相、出镇淮南之事,诸史所记不一。两《唐书·李吉甫传》皆认为,因窦群举荐羊士谔和吕温,未先告知李吉甫,致使吉甫与窦、羊、吕等人关系恶化,又因窦群夜捕医者、诬告吉甫交通术士,所以吉甫“自图出镇”,并推荐裴垍代其任相[4]3393-3394。《资治通鉴》却持有不同看法:

按牛僧孺等指陈时政之失,吉甫泣诉,故贬考覆官。裴均等虽欲为谗,若云执政自教指举人诋时政之失,岂近人情邪!吉甫自以诬构郑,贬斥裴垍等,盖宪宗察见其情而疏薄之,故出镇淮南。[7]7655

司马氏认为李吉甫因为诬构郑、贬斥裴垍之事,遭到宪宗疏远,故被贬出镇淮南。颇为吊诡的是,李吉甫出镇淮南之时,宪宗于通化门为其饯行。王静指出,唐代皇帝亲临通化门送行和劳遣,对象通常是出征的军将,意在表示对出征者的尊宠。然而,除军将之外,宪宗于通化门为吉甫饯行,映衬出当朝皇帝对吉甫的殊遇(21)参见王静《城门与都市——以唐长安通化门为主》,收入荣新江主编《唐研究》(15),北京大学出版社2009年版,第36-37页。。此外,宪宗赏赐吉甫御饵禁方,且“吉甫虽居外,每朝廷得失辄以闻”[3]4741,最为关键的是吉甫出镇三年后得以返还中枢秉政,继续辅佐宪宗削藩。由此可知,宪宗这一系列举动,完全不像疏薄吉甫的表现,反而像是有重任托付于吉甫。因此,司马氏所言“盖宪宗察见其情而疏薄之,故出镇淮南”的观点,有失公允。

至于两《唐书》的解释,令人疑惑不解的是,宪宗为李吉甫开脱后,为何其仍要求出镇?傅璇琮根据两《唐书·吕温传》所记“(元和)三年,吉甫为中官所恶,将出镇扬州,温欲乘其有间倾之”[4]3769,判断李吉甫出镇淮南之事与宦官有密切关联。窦群等人的参与,是因为他们见吉甫失势,以为有机可乘,便加以迫害(22)参见傅璇琮《李德裕年谱》,中华书局2013年版,第57-58页。。此论有失偏颇,试析之如下:

首先,从其被奏告交通术士后宪宗为其开脱来看,可知吉甫依然深得皇帝的信任和恩宠;其次,元和三年(808)是宪宗手握权柄时期,综观当时宠宦仇士良、吐突承璀和梁守谦等人的事略,并未发现他们于元和初年左右皇帝决策之事迹;最后,李吉甫与宦官并未不和。相反,诸史的记载反而呈现出吉甫与宦官互为政治奥援的和谐关系。最直接的表现是元和六年(811),李吉甫返还中枢相位后,政治上明显依附于贵宦吐突承璀和梁守谦等人,并且多次公开维护宦官权益。《资治通鉴》元和七年(812)十月条记载:

魏博监军以状闻,上亟召宰相,谓李绛曰:“卿揣魏博若符契。”李吉甫请遣中使宣慰以观其变,李绛曰:“不可。今田兴奉其土地兵众,坐待诏命,不乘此际推心抚纳,结以大恩,必待敕使至彼,持将士表来为请节钺,然后与之,则是恩出于下,非出于上,将士为重,朝廷为轻,其感戴之心亦非今日之比也。机会一失,悔之无及!”吉甫素与枢密使梁守谦相结,守谦亦为之言于上曰:“故事,皆遣中使宣劳。今此镇独无,恐更不谕。”言恐其更不谕上意也。上竟遣中使张忠顺如魏博宣慰,欲俟其还而议之。[7]7695

上述史料反映李吉甫与梁守谦关系和谐,在政治上属于合作关系。此外,诸史多记“时议者以吉甫通于承璀,故绛尤恶之”[4]4287,“宰臣李吉甫自淮南重入,托身于承璀”[8]等信息,反映出李吉甫与宦官群体是友好的政治奥援关系。

综上所论,李吉甫出镇淮南之事并非如诸史所言与朝官和宦官的排挤有关,而是宪宗有意识、有目的地主动安排吉甫出镇淮南。这是宪宗除武力手段削藩外所采用“软实力”的方式经略藩镇。李吉甫被选中的原因,除了其是位高权重的宰相外,还因为其是支持宪宗削藩的主力,且具有“留滞江淮十五余年,备详闾里疾苦。及是为相,患方镇贪恣”[4]3993的经历,故得以出镇“国命”的淮南藩镇。需指出,宪宗朝宰相出镇地方,并非以往充斥着贬谪意味,反而在一定程度上是一件荣耀之事,即暗含着能臣经营地方、替君分忧的深层含义。

吉甫出镇淮南三年,于元和六年(811)返还中枢执政。之后,李鄘、卫次公和李夷简等中央文官于元和年间陆续接任淮南节帅之职。此三人中,元和六年,李鄘从中央高层文官刑部尚书之职官出任淮南节度使,后来在元和十二年(817)征拜为门下侍郞、同平章事,从淮南节度使晋升为宰相,返还中央。而卫次公和李夷简是从宰相之位出任淮南节帅。虽然《新唐书·宰相表》诸书未把卫次公纳入宰相行列,但卫次公在出镇淮南之前,已被宪宗任命为宰相。《旧唐书·卫次公传》记载:“上方命为相,已命翰林学士王涯草诏,时淮夷宿兵岁久,次公累疏请罢。会有捷书至,相诏方出,宪宗令追之,遂出为淮南节度使、检校工部尚书,兼扬州大都督府长史、御史大夫。”[4]4180说明卫次公出镇淮南之前,翰林学士已完成对卫次公任相的草诏,其任相手续在流程上已完成关键步骤,只需皇帝颁发诏令即可名正言顺。然而,卫次公未等到任相诏书的颁发,便被调往淮南。颇为疑惑的是,为何淮西捷书一到,宪宗便立即改遣即将任相的卫次公出镇淮南?且于众多中央朝官中,宪宗为何选中卫次公呢?

元和九年(814)九月,淮西节度使吴少诚去世。其子吴元济匿丧请求继位,唐廷不允,于是掀起了淮西之战。然而,从元和九年至十二年,唐廷用时3年仍未攻克淮西,军民负担越发沉重,厌战情绪弥漫。李逢吉等宰相上谏罢兵,唯独裴度请求亲自督战。在举国上下厌战的情势下,抱有平藩雄图的宪宗力排众议,同意裴度出战的请求,并于同年八月亲临通化门为裴度赴淮西饯行。裴度不负众望,仅用三月便戡除淮西之乱。唐军战胜捷书送至京师,宪宗便开始调整地方节帅的任命,譬如以文官马总代替裴度任淮西节度使、文官卫次公代替李鄘任淮南节度使。在唐蔡战争时,马总跟随裴度征战,故战后其出任淮西节帅属于情理之中。至于淮南地区,宪宗征拜淮南节帅李鄘为相,以宰相卫次公出镇淮南,此事表面上是为了奖擢李鄘而进行的官员迁转。但值得玩味的是,平定淮西的捷书一到,宪宗便于当日紧急调整淮南节帅,此举透露出宪宗调换淮南节帅的紧迫性。此外,在唐蔡战争时,卫次公曾多次上疏请谏罢兵,持绥靖藩镇的态度。然唐蔡战争结束后,宪宗于众多儒臣中择选卫次公出镇淮南,此决策隐微反映因其倡导罢兵、提倡温和抚绥的方式符合宪宗经营战后淮南发展的理念。可见,战后宪宗从武力出兵转变为温和经营藩镇的方式,体现出帝王“平乱责武臣,守成责儒臣”[3]3996的执政观念。

四、黄巢起义冲击下节帅儒臣化策略的废除

肃宗朝肇始的淮南节帅儒臣化策略被后世皇帝沿袭,并在宪宗朝发展到顶峰。据表1可知,淮南节帅主要是由文官担任,在乾符六年前,淮南节帅仅有一次由武将担任节帅的案例。咸通十年(869),为平息庞勋之乱,唐廷派遣神策军出身的武将马举担任淮南节帅。但马举在淮南任帅仅一年,铲除动乱后,便被儒臣李蔚代替。从动乱时择武将任帅,到战后续以儒臣为帅,说明唐廷有意识的实施淮南节帅儒臣化策略。特殊动乱时期,以武将为帅只是唐廷应对危机的权宜之计,而儒臣为帅才是唐廷推行的长久策略。马举之后,唐廷再次择选武将出任淮南节帅是在乾符六年,即委任高骈为淮南节度使,而唐廷这一决策肇始了武将担任淮南节帅的模式。

乾符三年(876),河南发生水灾,王仙芝、黄巢等蜂拥起义。乾符五年(878),黄巢向唐廷奏请节钺,求任广州节度使,企图获得掌管岭南政权的合法性,但遭到唐廷拒绝,黄巢愤而大肆滋扰南方地区。乾符六年,唐廷改变既往以文官出任南方节帅的模式,岭南东道、浙西、浙东、福建、鄂岳、湖南和淮南等南方节帅均被调换成武将出身的刘巨容、周宝、柳韬、郑镒、崔绍、李係和高骈,此策意在通过武将平定地方动乱。

《惊听录》直言:“朝廷议骈以文以武,国之名将,今此黄巢,必丧于淮海也”(23)转引自《资治通鉴》卷253“僖宗广明元年七月注条”,8229页。,表明高骈在唐廷对抗黄巢乱党的契机下,承朝命安排得以出任淮南节帅。初到淮南,高骈便“供进漆器一万五千九百三十五”[9],急于向唐廷展示其子牟之心。但是,随着政治形势的转变,高骈与唐廷的关系亦随之变化。广明元年(880),黄巢之党北趋江淮,高骈起初准备出兵防御,然听信部下吕用之所言:“相公勋业高矣,妖贼未殄,朝廷已有间言。贼若荡平,则威望震主,功居不赏,公安税驾耶?为公良画,莫若观衅,自求多福”,便采取保守的“握兵保境”方式消极应对黄巢乱党[2]4704-4705,让乱党顺利通过扬州,北趋河洛。亦如胡耀飞所言,高骈消极应对黄巢之党的态度,与高氏本身的经历有关(24)参见胡耀飞《黄巢起义对晚唐藩镇割据的影响》,载于《文史哲》2017年第4期。。神策军出身的高骈多年来一直在秦州、天平、镇海、剑南西川等各个藩镇迁转不定,所以其到淮南之初,尚未拥有长期任职或企图占据该地的想法;且在广明元年十二月僖宗迁播前,皇帝权威还未彻底沦丧,依然是政治核心,法统所在,是藩臣权力的法理依据(25)参见陈烨轩《高骈的野心——晚唐的朝廷、淮南节度使和扬州社会》,载于《中华文史论丛》2020年第4期。,所以高骈还未有割据地方的想法,其消极应敌的态度只是一种自我保护的方式。

随着起义军的猛烈进攻,唐廷势力越发孱弱、权威逐步失坠,而高骈在淮南的势力渐强、权威益盛。两者势力在短期内急剧变化导致两者的关系随之改变,高骈由此前的恭顺变为跋扈。史乘均言,中和二年(882),唐廷指责高骈勤王不力,罢其都统、盐铁使等职务。随后,高骈上表谩言毁谤唐廷安排接任其权职的王铎和崔安潜,质疑唐廷应对黄巢起义的举措,并断绝贡赋,由是两者龃龉不合(26)关于高骈上表质疑唐廷抗敌策略之事,详见于《旧唐书》卷132《高骈传》,第4705-4711页;《新唐书》卷224《高骈传》,第6395-6396页;《资治通鉴》卷225“僖宗中和二年正月条注”,第8261-8262页。。诸史根据高骈上表及其与唐廷对抗之事,将其书写为叛逆之臣。20世纪中叶以来,学者们对正史所书高骈形象重新解读。孙永如指出,因为两《唐书》《资治通鉴》诸书所写高骈事略,错误地取材于对高骈对立的《广陵妖乱记》,所以误将高骈形象书写为叛逆的妖魔(27)参见孙永如《高骈史事考辨》,收入史念海主编《唐史论丛》(5),三秦出版社1990年版,第220-221页。。陈烨轩则通过晚唐《李推贤墓志》(28)参见周绍良《唐代墓志汇编》,上海古籍出版社1992年版,第2480-2481页。及《唐故渤海县太君高氏墓志铭并序》(29)参见吴钢《全唐文补遗》(5),三秦出版社1998年版,第56-57页。的记载,得出晚唐民众对高骈持正向评价的结论(30)参见陈烨轩《高骈的野心——晚唐的朝廷、淮南节度使和扬州社会》,载于《中华文史论丛》2020年第4期。。实际上,晚唐时期地方节帅叛逆者触目皆是,并非仅有高骈。高骈对唐廷态度的转变,是晚唐政治环境下的选择,无需为之辩白。高骈于光启三年(887)去世,但在其去世之前,淮南藩镇与中央的关系已产生裂痕。《资治通鉴》记载:“(光启元年)藩镇各专租税,河南北、江、淮无复上供,三司转运无调发之所,度支惟收京畿、同、华、凤翔等数州租税,不能赡”[7]8321,说明高骈去世之前,淮南地区已从“为国命”转变为不纳贡赋。另外,光启元年(885)唐廷朝命已不及淮南。高骈作为淮南地区的政、军、财大权掌控者,淮南与中央关系便是高骈与唐廷关系的反映。因此,站在官方立场而言,高骈的行为完全属于叛逆者之类。

质言之,唐廷起初派遣大将高骈出镇淮南,意在实施同于马举出任淮南节帅的策略,即“平乱责武臣”。然而,随着高骈在淮南势力逐渐增强,权威日隆,也培植了自己的亲信,其对唐廷的态度亦随之改变,连带着淮南地区与中央关系恶化,由此前听命于唐廷变为割据一方。在武人高骈的统治下,武将势力在淮南藩镇日益强大,致使该镇由此前文官统治管理的模式变为武人操纵的局面。

光启三年,高骈被部下毕师铎所杀,淮南藩镇内部发生兵乱,秦彦、杨行密等武人通过武力征服的方式继任淮南节帅之位。此后,淮南节帅均由武将担任,并且是通过武力征服的方式获得。其实,经过黄巢起义的冲击后,武人势力抬头,全国藩镇长官逐步完成武帅化,且地方藩帅的继任逐渐由唐廷授命转变为擅立,正如王寿南所统计的情况,僖宗朝藩镇节帅由朝命安排者有152人,昭宗朝降为9人,至哀帝朝则为0人,且通过拥兵据位与强藩授命的武将节帅逐渐变多(31)参见王寿南《唐代藩镇与中央关系之研究》,大化书局1978年版,第74页。。因此,与其说唐廷于乾符六年调整节帅的决定结束了以往创建的节帅儒臣化策略,毋宁言是黄巢起义击碎了唐廷此策略。“顺地”节帅由文官担任彻底变成武将把持,全国藩镇节帅形成统一的武将化特质,开启了唐末五代以朱全忠、李克用、王建为首的强藩节帅们主导政局、开邦建国的混乱割据时代。

概而言之,安史乱后,武人担任地方节度使,成为藩镇节帅继任的基本模式,使得节度使呈现出武质化的特征。但基于收拢权力、重振中央声威、恢复地方秩序、保障税赋供给等需要,唐廷有意打破武人任藩镇节帅的既定框架,安排文官出任节帅。肃宗即位之初,便以文官高适出任淮南节帅,打破武人为节帅的传统,采用了地方节帅儒臣化的策略。此策略被唐代后世皇帝采纳,并在宪宗元和朝发展到顶峰。然而,经过黄巢起义的冲击,地方秩序失控,唐廷被迫恢复武人为帅的传统。

淮南节帅儒臣化的个案,是中晚唐时期唐廷实施地方儒臣化策略的一个缩影。有唐一代,除了淮南藩镇呈现出节帅儒臣化的特征外,荆南、湖南、浙东、浙西、山南东道、山南西道、剑南东川、剑南西川、宣歙、宣武、天平和凤翔等藩镇亦彰显此特征。这些具有儒帅化特征的藩镇,在黄巢起义前,大体上属于“顺地”藩镇,对维护唐帝国的生存发展具有显性作用,譬如江淮藩镇因财富丰赡,而成为唐帝国的经济命脉;宣武和天平两镇毗邻割据跋扈的河朔藩镇,能起到防御跋扈藩镇的作用;凤翔靠近京师,起到拱卫京师的作用;山南西道和剑南两川除了经济富庶,还邻近吐蕃等边境之地,具有供养帝国和抵御边境的双重作用。因此,唐廷有意安排文官出任这些在经济、军事防御和政治上具有显著作用的“顺地”藩镇节帅,旨在利用儒臣收拢地方权力,防止武人专制跋扈的特质会导致地方势力坐大,从而导致地方失控。乾符六年,唐廷以武人出任地方节帅,打破了其创建的节帅儒臣化策略,再加上黄巢起义的猛烈冲击,唐廷彻底失去控驭地方的能力,繇是开启了朱温等武人藩帅通过武力征服的方式,主导唐末五代政局的发展。而宋廷鉴于唐末五代武人跋扈和地方秩序失控的历史,通过以儒为帅的策略及以文驭武的规则,建立起了文臣统兵的传统(32)参见陈峰《宋代文武关系演变的历史轨迹》,载于《中国社会科学报》2022年7月26日。。