韩兰魁二重奏作品《雪》中的十二音技法研究

卜志恒

摘要:十二音技法作为二十世纪西方重要的作曲技法之一,引领着一批作曲家抑或是一个时期的音乐创作导向。十二音技法不仅在西方作品中占有重要的比重,在中国的音乐作品中也得以继承及创新,与我国的民族五声音调,音乐风格、民族特征相融合。在《雪》这部作品中,作曲家韩兰魁将自由十二音与十二音序列与我国民族五声音调相结合,体现具有民族风格的十二音作品。

关键词:自由十二音 十二音序列 五声调式三音列

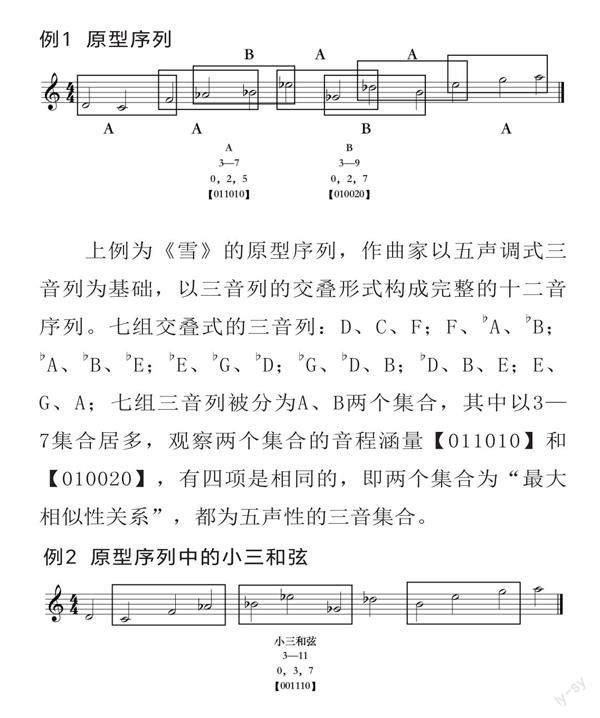

作品《雪》是由小提琴与钢琴两个声部构成的二重奏作品,运用五声性十二音技法创作而成。作品的原型序列由开始的钢琴声部独自奏出。其序列原型又可分为若干个五声性音组,见下例。

一、原型序列特征

上例为《雪》的原型序列,作曲家以五声调式三音列为基础,以三音列的交叠形式构成完整的十二音序列。七组交叠式的三音列:D、C、F;F、?A、?B;?A、?B、?E;?E、?G、?D;?G、?D、B;?D、B、E;E、G、A;七组三音列被分为A、B两个集合,其中以3—7集合居多,观察两个集合的音程涵量【011010】和【010020】,有四项是相同的,即两个集合为“最大相似性关系”,都为五声性的三音集合。

在原型序列中,不仅有两组相近的三音集合,还包含传统的小三和弦。C、F、?A;?B、?E、?G;B、E、G三个小三和弦,属于集合3—11,通过其音程涵量可知,同样为五声性三音集合。

二、作品中的序列特征

作品以钢琴单旋律导入,原型序列以上下平行五度的音程关系,相互交叠的三音列构成完整的两行十二音。将三音列与小三和弦相结合,通过它们的音程涵量可以发现,首尾均为零,是典型的五声性集合。这里,作曲家采用了非常巧妙的手法,因为在常规的五声性十二音集合中,四组三音列或者三组四音列中必然会出现一组非五声性的集合,即音程涵量中首尾任意一项不为零的。仔细观察谱例,横向的旋律中,在前两组三音列中,其实是以F为对称轴的两组逆行倒影集合,导致横向旋律有十三个音,F为重复音。这样一来,就巧妙地避开了那组非五声性集合。而且其F音的八度跳进丝毫不影响十二音序列的原则。

上例为3~5小节,小提琴声部独自奏出完整的十二音序列原型。钢琴声部以两组十二音序列作为伴奏织体,第一组为3~4小节,与原型序列为相差纯四度的逆行序列,类似于传统技法中主与属的对置。第二组为4~5小节,与原型序列相比,为上大二度移位后的倒影形式,其对称轴为C、D音。

上谱例为3~8小节小提琴声部,作曲家结合了我国民族民间音乐的结构特点,运用鱼咬尾的手法衔接各组十二音序列,如第一组序列的最后一个音A与下一组十二音序列的首音是同音。第二组序列的最后一个音F与第三组十二音的首音又相同。形成D—A—E的移位关系,典型传统的纯五度移位,可以看出作曲家结合传统技法之紧密。

主题的初次陈述建立在原始序列上,作曲家在运用现代技法的基础之上,紧密结合传统技法的运用。如上例所示,为13~14小节,主题的再一次陈述相比较原主题,为完全相反的镜像结构。原始主题的小提琴与钢琴声部完整陈述是原始序列与序列的倒影形式相结合(以C、D音为轴)。而这里的主题陈述则是以原始序列的纯四度移位后的逆行形式与该序列的倒影形式,其对称轴仍然是C、D音。相当于传统技法中,主题在下属调上的陈述。

上例为相差小三度连续的下行六连音进行,共组成两组十二音。这里最大的区别在于,作曲家并非是按照严格的十二音序列,如上例所示,这里的两组十二音,由八组三音列构成,三音列均为集合3—9。与原始十二音序列中也有着密切的联系,原始序列中包含了五声三音列3—7、3—9。这里上方的小提琴声部依旧是十二音序列的形式,为原始序列的移位逆行,起到连接过渡的作用。

上谱例为两组十二音形成的二声部的卡农模仿,作曲家打破了严格的十二音序列,而是运用了自由十二音与十二音序列相结合的手法。如上谱例所示,上方声部由两组十二音构成,第一组为自由十二音,第二组为原始序列的移位逆行。其模仿声部与之构成小六度的卡农模仿。

上谱例为原始序列的卡农模仿,在经过前面自由十二音与十二音序列相结合的卡农模仿,随后便是原始序列的二声部卡农,钢琴左手弹出完整的十二音序列,并处于循环的状态,在序列第二次陈述的时候,小提琴声部以相差纯五度的进行卡农式模仿。随后的一小节最后半拍,钢琴右手声部由以原始序列上大二度移位的模仿,形成三聲部的卡农模仿。不难发现,各声部之间是以D—A—E五度关系的模仿。相较于传统为五度关系的多调性音乐。这里,作曲家还运用了原始序列中三音列交叠的手法,十二音序列的交叠。仔细观察小提琴声部,是以十二音序列的循环,但是在乐句的最后,该组十二音并没有完全出齐,而是和前一组十二音交叠,共用了?B、?D、?A、?G、B、D、E音,形成了十二音。

上例为十二音序列以纵向和弦形式的出现,不难发现,四组和弦同属于一种结构。也就是集合3—9,这里的纵向结构与上文中的六连音同理。只是在结构上不同,一种是分解式的,一种是柱式和弦式的。但它们都属于同一集合。

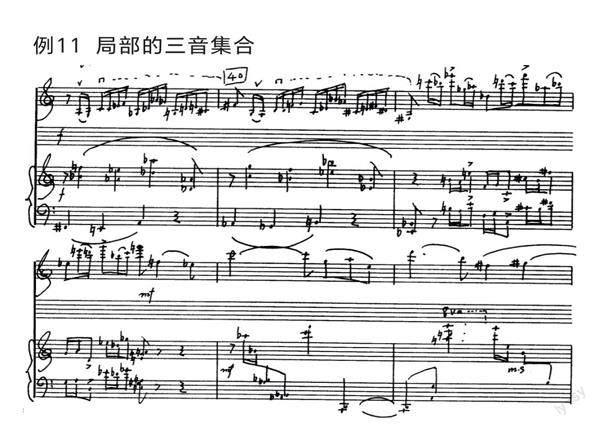

上例为以三音集合为单位的,纵向结合而成的十二音。小提琴声部与钢琴声部均以三音列为主,钢琴以八度平行为主。之前的十二音序列以横向为主,这里以纵向为主。三组十二音,但并非是严格十二音序列,第一组序列为原始序列的下大二度移位,第二组为原始序列的纵向呈现,第三组序列为自由十二音的手法。

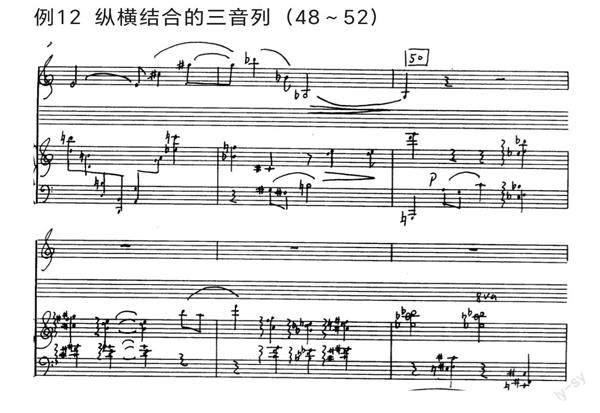

上例为三音列纵横结合的手法形成的十二音序列,作曲家使用了横向的三音列,纵向的音程以及三音和弦的形式。横向的三音列均为集合3—7,纵向的和弦结构均为集合3—9。两组十二音序列相互之间为相差大二度的关系,随后钢琴左右手的两个三音和弦的重复,也分别来自集合3—7和集合3—9。这里虽然不是严格意义上的十二音序列,但集合的内在联系,也使得音乐整体性很强,紧扣主题,迎接小提琴华彩部分的到来。

上例为小提琴的华彩部分,整体由两组相差小二度关系的十二音序列构成。都为原始序列的倒影形式。每组序列都连续重复三遍,直到再现部分的出现。作曲家在这里依然使用了序列交叠的形式,最后一组序列没有完全的出现,只出来了五个音,由于序列重复循环的原则,最后的不完整序列与前一组序列同样能够构成完整的十二音序列。

上谱例为作品的尾声处,在全曲中,作曲家以十二音序列为核心创作材料,其中的五声性三音列则是主要材料,自由的十二音手法以及以音级集合构成的十二音也是重要的手段之一。但在上例中的十二音手法则与之前的技法都有所差别,笔者将它称之为组合型的十二音技法。可以看出,谱例中的十二音并非是十二音序列中的任意一种,这里是采用了三全音关系的两组十二音序列的结合,形成了一组全新的十二音。如第一组不完整的十二音序列为原始序列的上大二度移位,E—D—G—?B—C—F—?A—?E—?D,最后的?D音则是连接两组三全音关系序列的共同音,?D—E—?G—B—D—A—G,这里又通过G音回到第一组序列,G—?B—C—F—?A—?E—?D。通过两次的转换,形成了一组全新的十二音,B—D—A—G—?B—C—F—?A—?E—?D—E—?G。

三、十二音序列中的调性成分

作为中国当代的作曲家,在这部十二音作品中,不但体现出作曲家对十二音技法的娴熟使用,也体现出对于作曲家将中西方音乐特征的有效融合及合理利用。全曲虽以十二音为核心技法,但到处能够找到民族五声音调的影子,或者说民族五声音调才是这部作品的内涵所在,十二音技法只是提供给作曲家一个创作的手法。

谱例为主题首次在小提琴声部的陈述,小提琴与钢琴声部分别为两组十二音序列构成,小提琴声部的序列以横向为主,钢琴声部以纵向为主。十二音作为现代作曲技法,音响的控制是尤为重要的。观察谱例可发现,虽然为两组十二音,整体上却为民族五声音调,從纵向看来,局部的五声音调及其变化,尤为突出。如例中的第一小节,纵向为F宫和E宫。第二小节为?G宫、?B宫、C宫的结合。

结语

十二音技法作为二十世纪重要的作曲技法之一,在我国也经历了全新的发展与突破。与其他作曲技法一样,都必然经历五声风格化的发展过程。五声性十二音则是体现民族特色的有利手法。五声性十二音技法也是体现民族元素与西方技法相结合的典型例证,是具有中国特色的和声理论发展过程。同时,以西方作曲技法为基础,融合民族元素也是弘扬中国传统音乐文化的有效方法。也为广大音乐创作爱好者提供了一些新的创作思路与灵感。