浅析扬琴指弹系类技法

张侠

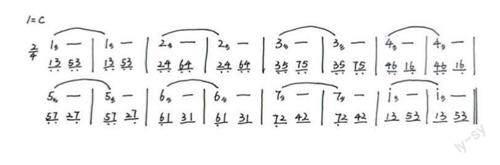

在扬琴的众多演奏技法中,轮音技法是扬琴线性旋律表现的重要手段。20世纪70年代末,重庆的刘绍勤和刘琪勤,创造性地发明并实践了一种运用手指击弹琴竹进行演奏的轮音演奏技法,即“扬琴指弹系类”技法,并将此技法写入了1979年出版的《扬琴演奏法》一书中。

时至今日,扬琴指弹系类技法仍鲜有人能掌握。笔者自幼在两位刘先生的悉心指导下学习了扬琴指弹系类技法,工作后多次在全国扬琴教学研讨会上展示了该技法并将其融入日常教学中。本文中,笔者将从技法的设想和确立、技法简述以及技法训练方法这三个方向对扬琴指弹系类技法进行分析和阐述,并结合运动生理学为初次接触该技法的人群提供训练建议。

一、指弹系类技法的设想和确立

扬琴在传入我国后,经历了四百余年的发展和演变,逐渐形成了中国扬琴独特的演奏技巧和浓郁的民族风格。但随着扬琴音乐作品的不断发展,仍存在一些问题和不足,却一直没有得到很好的解决,影响着演奏者和作曲家的发挥。刘绍勤与刘琪勤通过分门别类的整理,找出了其中的症结所在,并在此基础上确立了扬琴指弹系类技法。

(一)传统技法存在的问题——单手轮音流畅性较差

时至今日,双声部复调音乐织体的写作手法已经在扬琴乐曲中十分常见,其形式通常为乐曲上声部做持续的长音,即左手做单手轮音演奏,另一声部做常规演奏。

下声部可以进行多种演奏方式的演变,如分解和弦进行、节奏音型进行等,甚至可以运用一定单手轮竹作旋律演奏。同样左右手也可以进行交换,可以由右手进行单手轮竹演奏,左手作常规演奏。

扬琴在做此类型或与之相似类型的演奏时,比较明显的问题是,从听觉感受而言,旋律声部的连贯性和流畅性较差,旋律的进行若断若续、时隐时现、音点性强、音线性差,有不够流畅之感。从演奏上看,很多演奏者会感觉旋律或长音部分的演奏颇为吃力,会由于肌肉持续紧张而产生疲劳感和力不从心的笨拙感,使得演奏顯得十分困难甚至难以为继,这会在很大程度上为乐曲的音乐表现带来遗憾。

(二)问题的症结和实质

从上述对于现在扬琴演奏表现所反映出的一些主要问题的叙述中,我们也不难发现,在单手轮竹技法的实际演奏中,存在着线性感差、流畅性差、缺乏连贯性、音数的不可控性和模糊感等问题。究其产生原因,应与单手作较长时值音演奏时,单位时值内的音数、密度不够大这一点密切相关。单手轮竹作为一种应用非常广泛的扬琴技法,在作连续击弹时受制于手臂运动生理的局限。较快的单竹连续演奏,往往会造成手臂及手腕有关肌肉的动力紧张,这就使运动速度或发出音的密度都只能局限在一定的范围内,这正是造成在旋律的长时值音演奏中速度性差、连贯性差、持续性差、点性感强而线性感不足的根本原因。解决这一问题的实质和关键,在于如何突破手臂运动生理局限,提高单位时值内单手轮竹演奏的音数密度,这也促使了指弹类技法的产生。

(三)指弹系类技法的产生

在上述简单分析的基础上,为了解决提高单位时值内单手轮竹的音数密度问题,二位刘先生从既保留扬琴主要依靠琴竹进行演奏的传统,又能丰富音乐表现力这一基本原则入手,通过对手臂、手掌和手指各部运动状况进行的一系列分析,发现手指尚有发挥潜力的余地。

从前文中可以看出,如果想要通过传统的演奏方式增加击弹次数显然已经超出了运动生理允许的极限值。那么想要提高单位时值内单手连续击弹某音的音数密度,就只能另寻出路。两位刘先生也曾尝试借助几个贴合琴竹柄的手指同时频频捻动琴竹柄的方法来增加这种音数密度,但从运动状况及生理特点看,这种方法与第一种方法没有太大的本质区别,实际效果也不甚明显。

在目前的持琴竹法中,无名指和小指并不在演奏中起到主要作用,它们的运动灵活性也相对较差。而在其他很多乐器演奏中,它们的作用则是不可忽视的。它们的这种作用,在扬琴上应该也是同样可以得到发挥的。通过一定的锻炼,增强它们的击弹力量和手指灵活的独立运动能力,使它们连续运动击弹琴竹,从而触弦发声,是完全可能起到提高单手连续击弹某一音的音数密度的作用。而这种击弹若加上中指的配合,使三指以一定顺序轮流弹动琴竹后击弦,通过一定的训练,则会达到预期的效果。从运动生理角度看,由于中、无名、小指轮流有序有节律的运动,避免了有关肌肉的动力紧张,使之能较为持久和灵活自如,是具有可行性和有效性的。

综上所述,在充分解放手指这一前提下,指弹系类技法也就最终产生和确立了。

二、指弹系类技法简述

(一)什么是指弹系类技法

扬琴指弹系类技法是在保持现有琴竹和演奏方法等不变,也无须借助其他工具的情况下,以解放手指为基础、以提高单位时值的音数密度为目的的一种全新概念和新技法。

保持现有琴竹和传统运竹技法等不变,挖掘手指的潜能,充分解放手指和发挥两手手指的潜在演奏功能作用,从而提高单位时值内音数密度和对音数的可控性,是这一技法的基础和本质特征。在经过训练提高手指击弹力量和灵活的相对独立运动能力基础上,通过由此形成的自成一个系类的技法群运用,更好地适应和完成扬琴音乐作品一些艺术表现所需要的演奏,是这一技法的目的。

使用这一技法时,由于手指得到了解放,用手指快速击弹琴竹,在一些演奏中来代替传统的运竹击弦,使在传统运竹中未完全利用的手指,都充分地使用起来,大大地增加了手指的使用率。由于经过训练的手指击弦发音时,手指的运动速度快于手腕演奏运动速度,这就缩短了琴竹头击弦时的运动距离,即缩短了击弹发音与琴竹“回松”最高点之间的距离,使每两次击弹发音之间的时值得以有效减少。往复下去,就很自然地增加了单位时间内的击弹次数,即增加了单位时值内的音数密度。音数密度的增加使音点变成了音线,这无疑会使我们在听觉上感到更加自然,更加连贯均匀,这就是运用此技法在音效上的特点。

(二)指弹系类的演奏方法

1.方法概述

扬琴指弹系类演奏技法主要是通过小指、无名指和中指,按照一定顺序轮流击弹琴竹柄,使琴竹头向下击弹琴弦发声进行演奏。

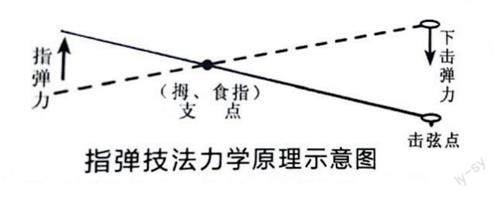

在用此技法前,在保持正常演奏手型的情况下,先使除拇指和食指以外的其余三指自然微曲地排列在琴竹柄下相应的位置,做好演奏准备。演奏时由拇指和食指控制琴竹柄,形成一个稳定的力学支点,然后用其余三指轮流击弹琴竹柄,使得琴竹头向下击弹琴弦,在不断的“击弹—回松”这一运动周期中循环往复。其力学原理示意图如下:

在演奏过程中,手指的运动轨迹十分重要。当一根手指击弹琴竹柄后,顺势迅速自然离开琴竹柄“回松”以便使琴竹头击弦后,依靠琴弦的反弹能力尽快归位。与此同时,第二指自然地做好击弹的准备,重复第一根手指的操作,以便下一指顺利进行击弹,第三指运动方式同理。在第二、三指用同样的方法轮流击弹琴竹的过程中,第一指已经完成了“击弹琴竹柄—离开琴竹柄—自然回松—复位”这一过程,并做好了再次击弹的准备。当第三指结束击弹后,紧接着就是第一指又开始第二个周期的击弹,并照此往复循环下去,就得到了一串快而密的平衡均匀的乐音。

从外形来看,在整个演奏过程中,手指不停的在琴竹柄下做出“准备—击弹—回松—离开—复位”这一弧形连续动作。这种弧形连续动作越连贯,发出的音越均匀,由音点形成的音线也就越明显。同一手指运动的周期越短,发音的密度越密。

2.演奏中手指的击弹方法

扬琴指弹系类技法的基础是解放手指,发掘手指的潜在演奏功能。它是一种用手指击弹琴竹柄,并使其击弦发音的演奏。既然是击弹,那么就有一个动力源的问题,也就是产生和发出的原始击弹力量到底来源于哪里、手指的发力位置究竟是哪里的问题。这一问题对于正确掌握和使用好指弹系类技法至关重要,应引起我们充分的重视。

经过刘先生们多年的研究和实践发现,正确的发力位置应为掌关节,由此发力带动手指击弹琴竹柄下相应的触点位置。不可用手指作“抠动”或“捻动”琴竹柄和仅用指头“触摸”琴竹柄,这都会因为没有力量支撑而造成指弹系类技法难以进行并发挥其音效。

三、指弹系类技法基础训练方法

指弹系类技法作为全新概念的创新性技法,具有一定的学习难度。它的实质和核心是最大限度地解放在传统扬琴演奏中基本很难使用到的无名指和小指,使他们经过训练后,具有相对独立的运动和演奏能力。对于传统扬琴演奏的重点是手腕的运动,因此对于大多数扬琴演奏者而言,用手指来进行独立的运动是一个全新的开始。这是一个需要经过不断训练积累,从了解到熟练掌握,再到运用自如的渐进过程。

(一)訓练方法

指弹系类的训练,从总体来看,大致可以分为基础训练和综合运用的演奏训练两个阶段,本文主要阐述基础训练的训练方法。

在训练初期,由于中、无名、小指在整个扬琴演奏习惯中几乎不具备独立运动的能力,未得到充分发挥,无论在发出的力量或是运动的灵活性上,都较弱欠佳,因而这成为了此阶段要解决的首要问题,即让手指由不会运动到能运动,由能运动到有一定力量的击弹,而且是有序的击弹。其间涉及的训练要点是手指如何发力击弹琴竹柄、击弹中的“击弹—回松”如何体现拇指和食指的支点作用、怎样确保手指能击弹在琴竹柄上、击弹前后手型的保持、运指指序的熟练运用等,这些问题都是常规扬琴演奏中未涉及的,需要从“零”起步,要求也比较繁复和细致,是在基础训练阶段需要解决的问题内容,要求学习者要静下心沉住气,尽量避免急于求成的心理。

1.指弹技法持竹方法

一般而言,演奏者仍沿用习惯的三指持琴竹方法不变。如前面所述,只需在作指弹演奏时,中指略作暂离琴竹柄的细微调整,以便作好指弹演奏准备,待回到常规演奏时,立即复位即可,无须改变持琴竹的姿势和方法。

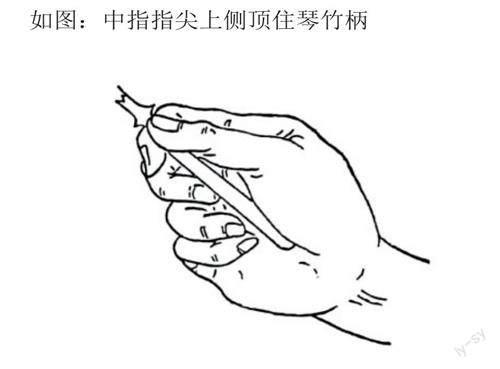

在频繁的指弹演奏与常规演奏的相互转换情况下,也可有针对性地局部使用另一种中指指尖上侧顶住琴竹柄的三指持琴竹法进行演奏。由于此时,中指已做好指弹演奏的准备,无须格外进行中指离柄的调整,所以在两种演奏频繁转换时,会更容易和更灵活方便,而且也十分易于再转为常规的原三指持琴竹,不失为一种可行的好方法。

如图:中指指尖上侧顶住琴竹柄

在具体的持琴竹方法运用上,可根据个人的演奏习惯和感觉,依不同的情况作灵活处理。

2.手指击弹琴竹柄训练

学习指弹技法最基本的要求就是确保除拇指、食指之外的另外三根手指都能击弹到琴竹柄相应的位置上,从而使琴竹进行击弦,这是学习指弹技法的第一步。

训练时,拇指、食指作为琴竹的一个力学支点(如前图)必须稳定。同时中、无名、小指在击弹琴竹柄时,发力部位只能来自指根根部。在此基础上确保各指都能有力、有效地击弹到琴竹柄对应正确位置上不落空,使琴竹头能向下击弹琴弦发音。在运指击弹琴竹柄时,琴竹应保持稳定,不向左右晃动,拇指、食指始终能有效地掌控琴竹。

因为三根手指力量和能力存在差异,在训练时可以先做单手指的训练,着重练习力量较为薄弱的手指,使三根手指击弹琴竹柄的力量达到一致,为后面连贯的训练打下较为坚实的基础。同时,在训练中可作一些不持琴竹的空指发力训练,这对体会、理解和应用正确发力部位和方法颇有助益。也可以将持琴竹与不持琴竹两种方法相结合进行训练,等熟练后,即可上琴练习。

3.基础指弹技法指序的周期意识训练

扬琴指弹系类技法与扬琴常规演奏技法一样,都有“基础技法”,这些基础指弹技法是指弹技法群得以产生的基础和形成的根源,起着决定性的作用,也是打开指弹系类技法之门的钥匙。

在日常的训练中,练习者极易容易出现击弹不均匀的情况,使音响效果变成重复的三连音而非连续不断的长音,因此在练习基础指弹技法的指序时需要养成周期意识。以小拇指为起始指举例,正确的周期应为:“小指—无名指—中指—小指”“无名指—中指—小指—无名指”“中指—小指—无名指—中指”,其中,四次连续的击弹琴竹柄为一个小周期,三个小周期组成一个大周期,最终回归到起始指,也就是小指上。这样的练习突破了常规思维中“小指—无名指—中指”的模式,使“中指—小指”这一有跨度的衔接更加紧密,可以有助于加速后音响效果的均匀密集。

当学习者形成周期意识后,就可尝试进行几个周期相连,不间断地作周期性的连续击弹,直至能较熟练地演奏。在训练中要求做到每一周期与下一周期的无痕、无缝衔接,各音间的时值、力度、速度等均衡一致。

4.训练提要

就这一阶段的训练而言,我们反复强调它是一个渐进的过程。以下几点在训练中需要格外注意:第一,正确发力,开始运指宜慢忌快,应循序渐进,逐步加快。第二,训练伊始,就要注意培养两手手指各方面的同步性意识,即使空指练习时也应如此,进入琴上练习阶段后,以慢速八度齐竹击弹发音为主。第三,注意训练左右手的全能练习,扬琴两手持竹击弦的动作虽然是统一对称的,但左右手的灵活程度却大不相同。在日常生活中非惯用手的灵活程度往往大大低于惯用手,因此在练习中更应重视非惯用手的训练。第四,在练习中应注重少时多次的原则,单次练习时长可以视手指适应能力适当缩短,以便手指得到充分有效的休息调整。第五,此阶段宜多做一些手背向上、手指向下的有力击弹的空指动作训练。

四、展望

扬琴指弹系类技法并不仅仅只是一家之所长,而应该是成为所有扬琴人共享的全新文化。百家争鸣才能百花齐放,只有更多的扬琴人了解并掌握扬琴指弹系类技法,将其发扬光大,才能真正做到推陈出新,使得扬琴在中国传统文化蓬勃发展的今天,跟上时代的步伐,迈向新的明天。

参考文献:

[1]刘绍勤,刘琪勤.扬琴指弹技法[M].重庆出版社,2019(08).

[2]Anthony Glise.吉他演奏中的左右手运动原理及损伤[J].韩洪涛译,2018(02).

[3]项祖华.从扬琴特点看它的演奏技巧的发展[J].中国音乐,1984(04):38-42.