才子气与士大夫之心

许石林

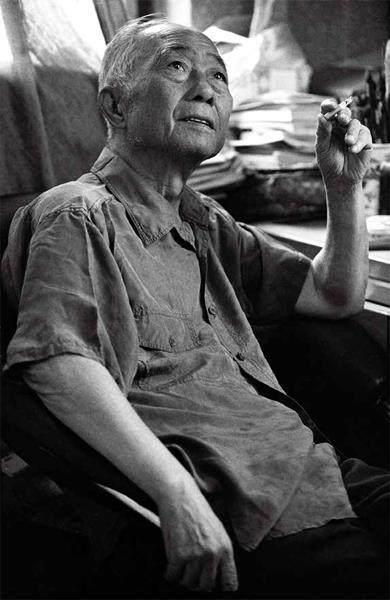

1994年,北京,汪曾祺在寓所。图/陆中秋

1995年夏天,我见过汪曾祺先生。在蒲黄榆他家里等他。汪先生的夫人施松卿先生非常热情亲切,她问我:你有老汪的字画吗?我说没有。她说:一会儿回来让他给你画。

汪先生在外面参加一个活动,午饭喝了酒回来,坐在硬木沙发上,酒后兴致高,脸红红的有点发黑发光,不等我请教,就滔滔不绝地谈。汪先生那天的谈话有点慷慨激昂,跟他作品中的散逸简淡不同。

汪先生送了我两本书。但我没有请先生给我画画,从此一直没有。彼时我很迷恋写作,一根筋地,不想别的。

汪先生家里不怎么蓄书,陈设很简朴。

那时候去一趟北京,不易。因此只见过这一面,后来通过好多次电话。因为有电话,就没有书信往来。说实话当时写信,我也不知道请教什么。我面对很多老先生都是这样,不知道请教什么,就想和他们相处相处,他们随便谈什么对我都有感激和启发。

我写东西,受汪先生影响极大。我对汪先生写的每个字,几乎都读过数遍乃至十数、数十遍。汪先生的书,每一种版本,我几乎都有。而且,每读汪先生的文字,尽管很熟,但都有初读时的享受。所以,汪先生每一种版本的新书,我都会认真地读,津津有味地,顺着熟悉的字里行间,仿佛跟着先生又行走了一次熟悉的老巷子。

我能带着汪先生的原味复述他的许多文章——什么是汪先生的原味?我说不清,但我心里有这种感觉。每遇到同样喜欢汪先生的人,他说汪先生某作品的上一句,我几乎能对出下一句。我读汪先生的作品,不是读文字,是直接在感知系统形成声音,汪先生的声音。是他的文字让我自然这样读。奇怪!我还没见过汪先生,就能读出他的声音。

从前流行寄贺年卡,有带音乐的贺年卡,打开就能播放音乐,显得高档,很贵,有的比一本書都贵。有数年每逢过年,我都给朋友寄一本汪先生的书,代替贺卡,我觉得这样值。我逛书店,觉得实在没什么可买的,就买汪先生的书,送人。

我有十多年写东西会自然地模仿汪先生,真不是刻意模仿先生,而是读先生的作品读多了,自己写东西,自然带有先生的声气、音节、词色。如今我倒会时不时有意用汪先生的笔法写东西。我的散文,写人、记事、状物题材的,明显有汪先生的味道。类似有“汪派”写作的意思。就像唱戏、写毛笔字,你在某前贤处用过功,后面唱戏、写字会一直带着他的味儿。

我见识不广,感觉用白话写作,如汪先生这样可谓一字不可易者,还找不出第二个人。汪先生曾说,写作就是把尽量不要的东西去掉。我觉得我比较理解先生这句话。汪先生写作,自然与先生独特的天赋、性格、才情、学养有关,还与他的经历有关,他的人生虽无大波折,但也历经坎坷顿挫,湍舟霜木之时,他能做到随遇而安,应之以风光霁月,这很了不起。譬如唱戏,如果遭遇艰危,汪先生不会用高亢凄厉的导板表达惊恐愤郁,继而转慢板自怨自艾地倾诉抱怨,而是用平和的原版正常地叙述。汪先生不会夸张,更不会失态。读汪先生的文字,应读出他的克制功夫。一般人说说“随遇而安”这四个字容易,但做起来非常罕见。而汪先生似乎很自然地就做到了。这让人想起陆游的《跋李庄简公家书》:“一日平旦来,共饭,谓先君曰:‘闻赵相过岭,悲忧出涕。仆不然,谪命下,青鞋布袜行矣。”

我是后来才关注到汪先生的书画的。饭牛先生(田原)在时,一次拜访中,拿出汪曾祺先生的一幅字给我看,赞叹地说:这个写得多好啊!书画家写不了的。这是我第一次近距离地看汪先生的字。现在也记不清内容了,似乎是郑板桥的句子:“一庭春雨瓢儿菜,满架秋风扁豆花。”总之记不清了。

但我却能清晰记得汪先生文章中有一个画画的情节:正画远山春树图,总想画出春景迷蒙、绿意氤氲的感觉,却一时找不出满意的色彩,至外出买菜回来,突发灵感,揉了一撮肥嫩的菠菜叶,将菜汁泼洒上去,成了!

2023年5月1日,江苏扬州,民众走进位于高邮市的汪曾祺纪念馆参观。图/视觉中国

这种随意泼洒皆成妙趣的洒脱,看似不经意,实际上是其人臻于化境后的从心所欲不逾矩。汪先生的文字也是这样,给人感觉没有构思布局设计,而是随处落笔,遍地开花,举手投足,皆合法度,謦欬咳唾,俱是妙音。

我从汪先生的文字中获得一个感悟,他非常回避用成语、成句,必将其打碎重组,别出新意,或前后映照得体才安放,总之他不轻易使用。我受此启发,将成语、成句比喻为文字的结核,应慎重使用,要会用,不能轻易地流泻出来,每次使用,要用得像这个词、成语、成句的第一次使用一样。

汪先生的文字,貌似平淡,实则平淡中蕴含尖新,如锥锋含藏于隐约之间。他的文字有嚼劲儿。

汪先生对文艺评论的主张,非常契合我心,他在给青年诗人的回信中说——

一口气看完你的“信”。写得很好,这种Essay式的文论现在很少有人写,一般评论都硬得像一块陈面包,我的牙不好,实在咬不动——至少咬起来很累。现在评论文的文章都不好,缺乏可读性,我建议你多写写这样的Essay(就是随笔)。唐弢曾在一篇文章里提到中国很缺这样随笔式谈论文艺和文化问题的小品。这种东西很不好写——一要学养,二要气质,一种不衫不履,不做作,不矜持的气质。你是具备这样的条件的。

汪先生自己写的评论,就很不像评论家们写的评论。比如他写的《推荐<孕妇和牛>》,就是一篇很好的文学评论,也最不像评论家写的文学评论,先是用大篇幅文字复述小说的内容情节,接着是几句设问兼答问。“说了半天,等于什么也没有说,也许什么都说了。”最后一句,极其神妙:“这篇小说‘俊得少有”。读至此,真是令不人不得拍案叫绝,真是深得雅致——您说他怎么想的!

汪先生这篇评论,我基本上会背诵。

秉乎本性,又受了汪先生这样的教导,应该说鼓励,我写的所谓文艺评论,就是按照这一路走的,看上去很不恢弘、很不严密,很不像正经的论文,没有什么严密的学理推论,很随意。对此,我也没办法。

汪先生的书画展在深圳举办,展览结束前最后两天才得知消息,赶紧去看了,连续两天看了两回。惊喜得不得了,每一幅作品都用手机拍照。汪先生的字是有来头的,而且来头不小,他自幼学书,在祖父指导下习碑帖,于圭峰碑、多宝塔、张猛龙等沉浸较深,也临过晋人小楷和赵孟頫。“是小学五年级、六年级和初中一年级的暑假。我们那里,那样大的孩子‘过暑假的一个主要内容便是读古文和写字。一个暑假,我从祖父读《论语》,每天上午写大、小字各一张,大字写《圭峰碑》 ,小字写《闲邪公家传》 ,都是祖父给我选定的。一个暑假,从一个姓韦的先生学桐城派古文。”——我读到这里,心给刺了一下,继而无尽怅然:这样的经历,很让人羡慕神往。

据说汪先生60岁之前,一直是用毛笔写作的,也就是说毛笔书写是汪先生的日常,难怪他的字非常耐看,意蕴无穷,笔法神妙。日常书写用毛笔,必用行书,先生的行书的确好看,有味道,端庄摇曳,秀媚奇崛、丰腴流利,瘦硬润泽,似乎将矛盾的东西巧妙得宜地糅合到一起。

按说汪先生这种字写不了大字,但我看展出的先生的大字对联,一点不觉得疏阔空洞,反而与小字同样疏密呼应、浓淡关照。从先生的字中取出几个字刻匾,应该也不逊榜书。很奇妙。

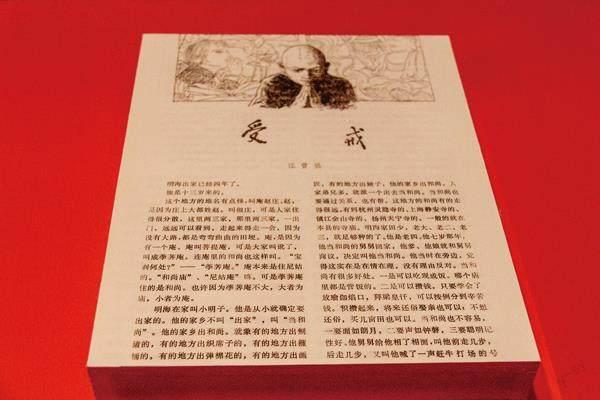

汪曾祺在1980年的《 北京文学》 上发表短篇小说《受戒》。图/Fotoe

总之我看展览,很少有留恋驻足在一幅幅作品面前,不仅拍照,还反复在心里不自觉地用下巴描摹,吸收不够似的。我觉得先生是在用他的作品教人。

常见人说汪曾祺先生是“中国最后一个士大夫”,我不知道这话出自何人何时,但我一直不曾引用这句话,因为这种定论式的断语,形成格式,易传播,也容易人云亦云。其实,汪先生自己都不一定能简单接受。比如汪先生谈写字,他不甘接受宋朝人提出的字如其人之说,认为北宋奸相蔡京的字好,应排在苏、黄、米三家之前。这就有点任性,近乎好事者之言了。大约先生身上蓬勃的才子气,未能以士大夫之心降服住吧?

盖自古无奸不才、大奸必大才,未闻智术愚笨而其人奸诈深险者也。区區毛笔字书写,德之糟粕、技之毫末而已,何必挥扬技艺之琐屑,遮掩德行之大亏巨损?迂阔如我,以为后世之人谈论类似问题,耳边当响起圣人之言:“以约失之者鲜矣。”谨守遵循“言不轻出”之戒。盖宋人所言“书如其人”者,正欲以崇德之志,抵消彼时乃至后世崇技轻德之弊也。因此,凡发言为文,当先思我之言语文字,其流弊是否误人。我读先生这篇文章,常常有这样的想法:先生这个判断大约自有其眼力,但却不宜公之于众,属于秘传之法。公之于众之文字言语,在士大夫之心,当为忠者讳其所短,为奸者讳其所长。即如宋四家而言,当持苏黄米蔡之成论,而不当以京僭襄,更不宜置蔡京于首。

多年来,我每读先生文字至此,必扣案徘徊,怅然不已。

汪先生追求适意的状态,他应该会亲近庄子。他不愿意受束缚,但束缚来了,不管其来得有无道理,他也不会惊厥失态,而是顺受之,不至于期艾抱怨,生活,在他人也许万千愁闷纠结,在先生,却能化为新沏秋茶饭后烟。

先生的确有士大夫气质,但也会偶尔在士大夫狭窄的田埂上错出一步。人必知之,人必仰之。

2023年5月16日于深圳

——士大夫的精神世界