从“自我关怀”到“生命关怀”:社会工作的“生命”转向及其发展

施旦旦

摘 要:“生命影响生命”是社会工作者奉行的宗旨,即社会工作者带着对生命理解的凝练进入服务对象的生命,并带来服务对象生命状态的转变。但在传统实证主义取向下,社会工作只关注服务对象却无法指涉自身,这种忽视“自我”的专业矛盾引发社会工作“自我关怀”的议题。既有研究对于“自我关怀”的讨论存在二元简单分化,囿于“自我”主观认知、走向外在技术关注等局限。因此,提出“生命关怀”的社会工作转向,借助Frankl生命意义的思想,更加注重探索和挖掘社会工作者的内在生命意义,尝试构建创造工作叙事、体验真善与爱、共情相遇苦难的框架,并建议在专业教育课程中融入“生命关怀”的内容。

关键词:社会工作;生命影响生命;自我关怀;生命关怀

中图分类号:C916 文献标识码:A 文章编号:2096–7640(2023)03-0032-07

一、问题提出

“生命影响生命”(life on life)是社会工作者奉行的宗旨,即社会工作是一门充满生命感的专业,社会工作者带着对生命理解的凝练进入服务对象的生命,并带来服务对象生命状态的转变。而“生命影响生命”的存在前提是社会工作者作为一个充满生命感的助人主体,这样才能真正做到影响服务对象的生命。但在现实场域中,社会工作者的生命历程与服务对象一样,要面临各种生活挑战,处于类似服务对象的危机处境。社会工作者在透过关怀、辅导以缓解他人痛苦的同时,往往要付出某种程度的代价,影响自身的身心状态。[1]在管理主义盛行的当下,社会工作者虽然越来越被赋予解决弱势群体问题的角色,但往往被给予过少的资源去解决过多的问题,社会工作者主体力量不足,多处于被动应对外在(购买方、评估方、社会工作机构等)任务、指标和考核要求。[ 2 ] Iain Ferguson 与 MichaelLavalette批判当前社会工作正迈向马克思所提的异化现象,社会工作者不仅与工作过程、服务对象异化,最终甚至与自己的本质疏离异化。[3]Ferguson发现,许多社会工作实务工作者觉得他们每天的工作与社会工作的信念渐行渐远,愈来愈没有关系。[4]正如Margolin所说:“在社会工作者自我认定的社会化过程中,我们只允许其聆听服务对象的问题,却不准其谈论自己的问题;我们圣化社会工作者,却忽略其贫瘠的劳动条件;我们高举理想,却忘了教学生如何面对现实;我们强调人性本善,却忘了人际关系中时时存在的权力运作,这让社会工作成为一个高耗竭的专业”。[5]社会工作是寻求使边缘化人群能够获得健康和正义的社会职业,却未能倡导社会工作者自身的福祉。[6]近年来,西方社会工作学术界和实务界开始倡导对社会工作者进行关怀的运动[7] ,以应对社会工作只关注服务对象,却无法指涉自我的专业矛盾。

但在中文文献中对于社会工作关怀的相关探讨乏善可陈,尚未意识到作为用“生命影响生命”的专业实践者,社会工作者除了需要具备专业知识与技能、助人脱离困境之外,更重要的是对自我状态有足够程度的认知、了解及反思,培养安顿身心灵的自我关怀生活方式,方能以更稳定、更自在的状态接纳、陪伴、疗愈服务对象。

基于此,本文尝试从传统实证主义对“自我”的忽视谈起,梳理社会工作专业从“自我关怀”议题所带来的对“自我”的回应,并且进一步提出从“自我”转向到“生命”转向,提出社会工作的“生命关怀”,从而回应“生命影响生命”的叩问。

二、社会工作对“自我”的回应

(一) 传统实证主义对“自我”的忽视

社会工作在追求科学地位的过程中,一直存在“担心自己不够专业”的生存焦虑。为了追求专业化,实证主义(positivism)成为社会工作发展的主导范式,采用可操作、可测量、可操控性的研究方法来建构社会工作的理论,实现社会工作知识的客观化,成为社会工作知识生产的主要旨趣。[8]社会工作乐于以“社会工程学”(social engineering)或“社会医学”(social medicine)自居,逐步转化为偏重科学、客观与理性的专业集体,形成Jones和Joss所说的“工具专家专业主义”,以普遍而系统的表述方式作为研究进路,同时强调客观性和可验证性,是一种抽离了自我(disengaged self)的实证知识观。[9]在实证主义范式下,社会工作者难以抵挡将实务经验中对“质”的感知转变为对“量”的强调[10],哪怕社会工作中体现“质”的基本价值理念,例如“接纳他人”“强调社会工作者与服务对象建立良好的关系”“感情上的交流”“投入服务对象的内心世界”等,仍然是从技术理性的技巧层次出发,强调专家式的理解模式。社会工作者会认为,自己掌握了客观而专业的法则和语言,能够了解和处理服务对象的问题,一如自然科学家、律师或医生等其他学科的专家一般,用专家的角度与受助者接触。[11]在实证主义影响下,社会工作者與服务对象之间勾勒出很具体的角色关系,社会工作者被设定为是握有资源和知识、处于强势和指导地位的一方。[1]社会工作者被认为是具有丰厚助人知识技能的专家,如果带入“自我”则被认为是“非理性”和“不专业的”,因此,常常回避社会工作者作为“人”的存在,忽略其自身的生命状态。社会工作者的“自我”常常隐藏在专业助人的实践背后,即使在社会工作价值和伦理学习及反思中,谈论比较多的也是服务对象或对服务对象的认知及工作处遇方案,是一种面对“他者”(theother)的分析活动。[12]

(二) “自我关怀”的定义、内涵与局限

作为一种道德实践和政治实践,社会工作专业实践的基础是“关怀”,其关怀伦理包括对社会工作者的自我关怀。因为自我关怀被视为社会工作者有能力关怀服务对象的前提,如果缺乏自我关怀,对服务对象的关怀就无法维持,社会工作者只有先关怀自己,才有可能为服务对象提供更好的关怀。[13]从伦理的角度看,社会工作者致力于对自我的关怀是对于专业上的一种责任[14],社会工作者应警觉自己在身体、心理及情绪上的状况,在感觉自我状态受到损害时,应该视情况停止持续服务以免对个案有负面的影响。[15]如果我们同意社会工作者是仅次于服务对象来预测介入成功与否的重要因子,社会工作者本身与服务对象的关系也可能是服务对象复元、疗愈或社会再适应的关键力量。社会工作者面临风险会给服务对象带来风险,若社会工作者耗竭或受伤,则服务将会缺失功能或影响服务质量。

社会工作者应当比服务对象更健康,在自己能妥善处理生活问题的前提下,在替他人处理相同议题时,才能有更好的表现。[16]因此,西方社会工作学术界和实务界广泛倡导社会工作者进行“自我关怀”(或称为“自我照顾”,selfcare in social work)以应对不利处境,认为“自我关怀”是社会工作实践的核心要素和社会工作者的道德责任。社会工作者的“自我关怀”议题越来越受重视,甚至被置于社会工作教育与前沿研究中的重要位置。[17]虽然“自我关怀”日益受到社会工作学术界和实务界的重视,但是至今为止,“自我关怀”尚缺乏一个清晰的、被广泛接受的定义,不同学者对“自我关怀”的定义各不相同。Dorociak将“自我关怀”界定为在促进健康功能和增强幸福感的策略中有目的参与的多维、多面过程。[18]Smullens将“自我关怀”定义为社会工作者可以参与的、保持个人长寿和幸福、他们的自我关系和职业生涯的平衡活动。[19]Collins将“自我关怀”定义为“个体平衡个人的、职业的、情感的、精神的、生理的和灵性的能力,目的是为了以一种平衡的、有活力的方式帮助个体应对日常压力”。[20]Lee和Miller将“自我关怀”划分为“个人的自我关怀”和“职业的自我关怀”,前者是在实践中有目的的参与过程,以促进自我的整体健康和幸福;后者则被界定为在促进和维持整体健康和福祉的背景下,作为有目的参与实践的过程,在职业角色中有效和适当地使用自我。[21]总的来说,社会工作者的“自我关怀”是指通过积极且有效地调控自我来平衡自我与职业的关系和提升自我的健康与幸福,进而能够使社会工作者更有效地为服务对象提供服务。但是正如Grise-Owens所说,“自我关怀”在本质上是个性化的,因此,最好由社会工作者本人来定义。[22]一些学者提出“自我关怀”不同层面的实践策略。Poter认为助人工作者的“自我关怀”应包含心理、情绪、身体以及灵性层面。[23]Pearlman提出“自我关怀”的三个原则,包含觉察、平衡与联系。[ 2 4 ]Pearlman和McCann提出社会工作者的“自我关怀”应包含个人、专业工作、组织脉络以及一般因应策略四个部分。[25]OHalloran与Linton提出“自我关怀”的六个层面:社会层面、情绪层面、认知层面、生理层面、灵性层面与专业层面等。[26]“自我关怀”的核心是寻求生活与工作的平衡发展,大体可划分为个人层面的关怀策略与职业层面的关怀策略。个人层面的关怀策略是从职业自我中剥离出个人自我来促进健康,个人层面可细分为生理、心理、精神三个方面。生理方面包括充足的睡眠与休息、适当的运动、良好的营养摄入以及疾病预防等;心理方面包括增加压力管理的技巧、获得他人支持以及心理咨询等;精神方面包括灵性和正念等操作。职业层面的自我关怀就是指“促进职业健康和提高职业能力的行动”[13],具体包括提供职业发展支持、评估和承认专业角色的限制以及创造组织关怀的文化等。

“自我关怀”议题的开显促发社会工作对“自我”的关注,是一种主体性的、回归自身的专业反思实践。社会工作从以往只关注作为“他者”的服务对象,到关注社会工作者的“自我”;从把社会工作者当做具有丰富助人知识技能的专家,到把社会工作者当做有情绪、有需求的普通人;从把社会工作实践定义为帮助服务对象、解决服务对象问题的单一操作工具,到社会工作实践不仅包括帮助服务对象,也包括帮助社会工作者自己,即“自助助人”。而相关经验证据也证明“自我关怀”能够预防或缓解社会工作者职业压力、替代性创伤、职业倦怠和同情疲劳,以及提升社会工作者的工作满意度、主观幸福感和降低其离职倾向等。[27]与此同时,“自我关怀”也存在一些局限。首先,陷入二元简单分化。将“自我关怀”等同于“关怀自我”(care for oneself),简化为社会工作者个人的自我选择,成为管理主义的一种工具[6],陷入个人与职业的二元对立,公私二分(public-privatesplit)的操作取向。其次,囿于“自我”主观认知。“关怀”应该是关怀者与被关怀者在情境中的互动关系,是一种在关系中对彼此双方全心投入的行动。[28]而“自我关怀”的“自我”受限于社会工作者的自我中心认知,无法实现社会工作者和服务对象之间双向的关怀互动。最后,走向外在技术关注。对于“自我关怀”的实践大多与自我保健、安全防护或休闲放松混用,如瑜伽、静坐和冥想等活动,削弱了关怀应有的内深意涵。

三、社会工作“生命关怀”的发展与超越

“自我关怀”唤起社会工作专业对“自我”的关注,但应当警惕“自我关怀”实践变成部分的、暂时的、技术性的回应。笔者认为,应该超越“个人—职业”“内在需求—外在技术”“社会工作者—服务对象”的二分对立关系,从“自我”走向“生命”(life),从而迈向社会工作的“生命关怀”(life care)。不同于“自我关怀”,首先,“生命关怀”整合了社会工作者个人与职业发展的割裂,打破了传统上保持个人与职业明确边界的关怀策略;其次,“生命关怀”反思以“关照自己”为主体的概念,既看到社会工作者自我,也看到服务对象,并在与服务对象的互动中获得同一性(authenticity)与成长;最后,“生命关怀”不再执著于“自我关怀”的技术处理,而是看到社会工作者深层次的生命需求和意义,进而丰盈社会工作者的内在生命感。可见,“生命关怀”消弭了“自我”与“他者”、个人与职业以及内在与外部的对立,实现“生命影响生命”的同在与转化,在一定程度上是对“自我关怀”的继承与超越。

(一) 社会工作“生命关怀”:理论意涵

如何走向“生命关怀”?所谓“生命关怀”即着眼于人与自己、人与他人、人与社会的关怀關系。“生命关怀”是多面向的,即以自己为中心出发,扩及身边的人事物,再扩及世界的人事物,涵盖整个人生的课题和具体目标。对于社会工作者而言,“生命关怀”的核心是深入社会工作者的助人生命中去探索和构建生命意义,使自身有能力承接服务对象的生命,从而完成自身的终极关怀和生命的共在转化。因此,探索和建构生命意义是“生命关怀”的核心所在,也是回答社会工作“生命影响生命”叩问的关键所在。

不少学者都对生命意义(meaning of life)有过论述。Rollo May 认为,人对于生命意义感的获得是以个体为中心去创造属于自我的最高价值,在此历程中不仅要体认自我的意向、形成自我概念,并充分感受到自己有自由意志去做抉择与爱的能力。[29]Yalom提出,生命意义意指个人对其生命目的与生命价值之体验,个人在日常生活中就可借由利他主义、快乐主义、自我实现与自我超越而实现。[30]Steger认为,生命意义感是个人理解自我存在价值的知觉,以及追寻自我生命认同的动机。[31]李新民认为,生命意义感的知觉不易自然发展,但如能透过助人服务、个人的学习成长等外力的催化,进而转化为自我超越的正向能量,个人生命存在目的即意义感将引领生命朝向更整合的自我实现拓展。[32]由于Frankl对于生命意义的探讨是众多学者所提出的论述中最为完备的理论,是说明人类生命意义的重要依据[33],相关研究对生命意义之探讨大多采取Frankl的意义治疗理论(Logotherapy)。在Frankl看来,每个活着的人都要为自己的存在找到意义,寻求生命意义是人类存在的本性。[34]15生命的意义并没有一个固定答案,不同的个体在不同的时间会有不同的理解。生命的意义是生命中特定的任务或者使命。每个人的生命都是无法被替代的,也不可能重来,所以我们每个人的任务都是特定的。

我们不应该去问我们生命的意义是什么,而应该承认是生命向我们提出了问题。我们必须通过自己对生命的理解来回答生命的提问。所以,对待自己的生命,我们只能通过承担起自己的责任来对生命的意义做出回答。[35]132-133Frankl提出创造性价值(creativevalues)、体验性价值(experiential values)、态度性价值(attitudinal values) 作为生命意义感来源的解释架构,并且借由“工作付出”“爱”“苦难”找到生命的价值与意义。[35]136一是创造性价值。Frankl认为,人可以通过完成有建设性的工作来赋予自己生活的“意义”,实现“创造性价值”。此价值蕴含于日常工作、生活、学习的创造过程中,如技术发明、学术探究、艺术创造以及日常工作等。每个人都是自我存在之独立个体,包含其特有的在世独立性,且每个人都要意识到这样的独立性并为此负责,这就包含了使命与责任的意义。二是体验性价值。Frankl认为,体验意义是指通过体验某种事物(如自然与文化)或通过爱,了解某个人,实现经验性价值,从而发现生命的意义。爱是具有最高价值的人类体验,是进入人格核心的一种方法。体验爱可以实现人的潜能,使他们理解到自己能够成为什么,应该成为什么,从而使他们的潜能发挥出来,同时让人体会到强烈的责任感,激发人的创造性。在体验爱的过程中,可以发现生活的意义和价值。爱并非实质性存在,而是我们人性的深刻揭露与体现,因此爱不能被估算和要求。对他人拥有爱,会使我们逃脱利益的思考,具有强烈的责任意识,它使我们看到了另一个人的精神内核以及价值潜能,并使我们将其当做整个世界去感受体验,最终也扩展了我们自身的意义世界,实现了价值的完满性。三是态度性价值。Frankl将态度价值视作最高层面的尊严价值,认为个体敢于直面苦难,用尽全力去战胜并超越苦难时,必会体验到一种悲壮的、高尚的幸福感,最终感悟生命的意义与价值,这是最深层次上的价值。

为何说苦难的意义较之工作的意义和爱的意义更为深刻,是因为工作是在创造性活动中去實现存在的意义,爱则是在体验中去实现生命的意义,这二者更多的是一种得到与否、成功或者失败的概念;而承受苦难之人所面临的境遇则是生命的实现或绝望,甚至是直面死亡,因此显得更为深刻,并且能够实现态度价值,即获得苦难的意义相较于工作与爱的意义更具有优越性地位。[35]137-150Frankl是整体性的,向内寻找心灵、肉体与精神的和谐,向外越过各种冲突、失望与痛苦,发现生活的意义。Frankl对于生命意义的阐述帮助囿于自我的人通过反省解脱出来,从自我中心退出而获得一种真正的存在方式,并且使我们的注意力集中在人类的精神层次,这正是“生命关怀”区别于“自我关怀”的价值所在。尽管 Flankl的意义治疗理论仍活跃在当今生命意义的研究领域,但动机与人格取向、相对主义观点、积极心理学取向等理论流派对生命意义的进一步阐释,丰富了生命关怀的相关研究。

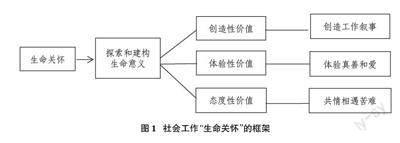

(二) 社会工作“生命关怀”的框架建构

整合Frankl生命意义的论述和笔者的经验,建构出社会工作“生命关怀”的框架(见图1)。

1. 创造工作叙事:觉察生命意义

Frankl认为,从对工作的价值和意义的感悟中实现生命的意义,对工作赋予意义,人生就有了存在的意义。[35]132-133这种无可取代的生命意义体察很多时候需要通过自我觉察(self-awareness)来感知。

社会工作者的自我觉察大多涉及社会工作者工作状态中的默会知识(tacit knowledge)。这种默会知识更接近于一种与理解个人生活意义有关的知识,也就是说社会工作者需要在特有的生命脉络中彰显出主体性和生命意义,自身能透过创造性价值的工作实践,找到生命意义之所在。

“自我关怀”中的自我觉察和感知更多是放在灵性维度中,而在“生命关怀”的框架中“创造”的愉悦体验是叙事(narrative),即对于生命历程与经验的述说。通过对话和叙事来呈现社会工作者的自我,回溯社会工作者的生命状态,把工作中的默会性知识变成自我觉察。在叙事中,社会工作者通过将自己的服务过程作为叙述对象,把自我的经历客体化和对象化,以讲故事的方式阐释自己在实践中的经历和感受,从而对自己的工作付出获得阐释性理解。叙事具有明显的感悟性、脉络化,往往渗透于社会工作者的服务实践情景和活动过程之中,来源于社会工作者的服务经验和体悟之中。[8]社会工作者在叙说助人经验时,必然不断透过叙说来组织、理解与诠释经验,透过一个重新反思的过程,说出个人工作经历的成长与改变。可以说,叙事是一个自我觉知的过程,也是一个创造性构建自我生命意义的历程。

在叙事的过程中,社会工作者可透过觉察自身内在的状况,开展与突破原先的思维和行动,此时个人不仅为“自我”做定义,也为其所处的脉络与情境做出富有意义的诠释。在时间的洪流里与诸多事件的经验当中,个人能从中发现并组织成具有意义的工作故事,形成一个新的自我,最后达到自我的转变,对生命产生影响与意义。[36]在叙事中,社会工作者整理、表达甚至面对及接受自己的失落经验,学习和自己的心灵独处,由生命脉络发展对“专业”

“工作”的再理解,以及经诠释对话文本所开显出的生命意义,思考“我为什么要助人”“我应该以何种样貌出现在服务对象面前”“我如何在工作付出中找到意义”等问题。借由叙说故事来沉淀、理解自己为何能够继续行走在助人道路上。例如,一位社会工作者叙述和回溯临终陪伴经验对专业社会工作者自我生命历程,通过临终陪伴社会工作与生活实践,经由某种“我”与“他者”互动所共构出的默会哲学,处理在面对相应场景时的情绪反应,[37]提供了生命关怀的路径范例。

2. 体验真善和爱:获得生命意义

人本主义心理学家马斯洛在需要层次理论中提出,在满足低层次需要迈向高层次需要这一过程中,个体会获得更加丰富的生命意义。在需要的最高层次上,即自我实现层次,人们常常提到生命中曾有过一种“神秘”的经历和未曾体验过的幸福感,马斯洛把这种感受称为“高峰体验”(peak experience),它是通向自我实现的途径之一。[38]在马斯洛看来,生命的意义既来自于个体需要不断满足的过程,又来自于自我实现的过程以及经历高峰体验的过程,这一点契合了Frankl所说的体验性价值。因此,社会工作者可以积极发展自己的兴趣爱好,将紧绷的情绪转移到自己的创作上(唱歌、舞蹈、绘画等),通过体验美丽、真实和爱而获得高峰经验,让生命充满意义。

此外,在社会工作教育中需要将“爱”带回社会工作的中心,培养社会工作者体验爱的能力。首先,需要以“爱”的理解为基础,帮助社会工作者先内在修炼成为一个爱自己和爱他人的人。“爱人爱己”,爱护自己及了解自己,这样才能尊重、爱护及了解他人,才能体悟生命的意义和价值。其次,需要重新强化社会工作的价值理念和职业规范,肯定服务对象的价值与潜能,以人的成长和改变为志业,将人本主义的关注、尊重、接纳和共情等作为训练社会工作者的基本理念和技术,持守专业的神圣性和纯洁性。社会工作者要对自己的事业和服务对象给予最大的关注,将自我成长、专业发展和服务对象的改变有机结合起来,以最大的热情和动力投入到专业发展过程中,专注于对生命体的体悟与敏感性,[39]从而获得生命意义。

3. 共情相遇“苦难”:接纳生命意义

Frankl认为,找到生命意义的方法之一就是“忍受苦难”。在勇敢接受痛苦之挑战时,生命在那一刻就有了意义,并将这种意义保持到最后。换句话说,生命之意义是无条件的,因为它甚至包括了不可避免之痛苦的潜在意义。而在一定意义上,一旦找到了意义,痛苦就不再是痛苦了。[35]138-142对“苦难”的理解是社会工作“生命关怀”的题中之义,也是实现与服务对象生命共在与转化的关键。因为社会工作是一门与苦难相遇的专业,服务对象带着生命中的人生困境和难题找到社会工作者,社会工作者不得不直面这些生命当中的苦难,并被摆放在一个特殊的生命位置上。理解和处理苦难就成为社会工作者发展生命意义感之不可避免。

社會工作者帮助前来求助的服务对象如何面对生活中的困境,找出问题寻求解决,并发展成为一个健康、成熟而能自我实现的人。但是在“社会工作者”身份之后,社会工作者亦和服务对象一样仍是一个活生生的“人”,在其生活中面临问题和苦难,并以自己的主体意识亲身体验人生。社会工作者是可能也应该追求与服务使用者的伤痛内在经历有深层的连接。[40]许多人都认同“compassion”是社会工作重要的概念。这个字是由两个拉丁字cum与pati 结合而来,意思就是一起受苦。[41]对社会工作者来说,如何将苦难转化为积极和建设性的生命体验,提升更高更终极的生命意义至关重要,包括当面对苦难时,将之转化为生命的成就感或任务完成;当面对服务对象的不幸遭遇时,能借助于羞愧感转变自己,创造更有意义的人生;当面对生死无常的现象与事件时,体认到生命的有限性条件,将之当做再生的契机,而选择承担自我责任的行动。例如,一位40多岁的中年父亲横遭车祸,导致高位截瘫和生活完全无法自理,当社会工作者面对该名服务对象的苦难以及被质问生命意义时,社会工作者也不得不凝视生命的逼仄墙角,极易产生无力感和自我怀疑。面对他人的苦难,社会工作者不是帮助他们去回避,而是尝试去和他们一起接受,一起探索寻找受苦的意义。从Frankl的生命意义来看,这位服务对象存活下来这个自我实践的行动本身就具有意义,生命无条件地存在着意义。[34]95而在达成生命使命的过程中,苦难、挫折和困境恰恰彰显了创造自我命运存在感的本质,并在“指向他人”的爱与责任感中(对于家庭的责任和亲人的爱)达到对自我生命意义赋予的实存义谛。这位服务对象虽然身处最困难的情境,却可以通过坦然面对其命运与正视其痛苦的方式获得生命的意义,并且肩负责任感之主体,而此责任永远指向“他者”。而社会工作者在共情理解服务对象苦难的过程中,对自己本身伤痛、失落、生命的焦虑与徬徨等内在经历觉知。[42]借由对服务对象生命意义的探寻,反过来思考专业助人实践的意义,发现自己生命的意义,[34]19并凸显专业助人中的付出与责任。如此,社会工作者和服务对象就有可能从一个“医”与“病”、“给”与“取”、“有”与“无”的专业权势关系,转换成为相互理解、互为成就的生命同行者。[40]

四、结束语

社会工作的“生命关怀”从Frankl的意义治疗理论出发,结合创造性、体验性与态度性价值维度,摒弃传统“自我关怀”二分的、暂时的和技术化的关怀策略、更加注重探索和挖掘社会工作者的内在生命意义,通过创造性工作叙事、体验真善和爱、共情相遇苦难等实现了对社会工作“生命关怀”的建构。

“生命影响生命”从来都不只是一句简单的口号,社会工作教育的目标不仅是专业知识教育,也关乎社会工作者个人的生命成长。但一方面,以往社会工作专业训练非常强调服务对象的需求,较少有课程讨论社会工作者个人的自我生命状态,更少有经验性开凿自我觉察的课程。这要求社会工作专业教育也应该加入“生命关怀”的相关课程内容,帮助社会工作者发展自我觉察和生命意义的感知。另一方面,在“生命关怀”社会工作的实务及其探索层面,尤为强调个别化的生命主体,每个个体生命都是特殊和富有意义的,我们开展的是对个别化的“人”、具有“人格”特质的工作,因此无论是“主体”抑或是“关系”,都可被理解为某种“存在”,是无法用形式化、抽象化的“理论”所能全然处理的。这也契合社会工作者与服务对象互为主体(intersubjectivity)的艺术性特征 [43],从而说明社会工作亦是一门实践艺术。

中国社会工作专业化发展到今天,更需要做的是修炼内功、回归自身,并继续向生命深处行去。迈向“生命关怀”理应成为社会工作发展的重要转向,通过发展生命意义感来帮助社会工作者抵抗技术化和专业主义所带来的异化,不断丰富助人的厚度与深度,并能协助社会工作者在遭遇困境时,勇于面对、自我超越,从而更好、更坚定地走在助人服务的路上,不断聆听生命的回声和體验生命的共振共舞。这是自己的生命样态,是服务对象的生命样态,也是社会工作专业之真、善、美。

参考文献

[ 1 ]汪淑媛. 论台湾社工教育对社会工作职业风险之忽视[J]. 台大社会工作学刊, 2008(17): 1-42.

[ 2 ]王海洋, 王芳萍, 夏林清. 社会工作实践知识的意涵与发展路径——兼论反映实践取向行动研究路数[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2019(3): 1-12.

[ 3 ]FERGUSON I, LAVALETTE M. Beyond power discourse: alienation and social work[J]. British journal of social work, 2004,34(3): 297-312.

[ 4 ]FERGUSON I. Reclaiming social work: challenging neo-liberalism and promoting social justice[M]. Los Angeles: Sage, 2008:52.

[ 5 ]MARGOLIN L. Under the cover of kindness[M]. Charlottesville:University Press of Virginia, 1997: 37-42.

[ 6 ]PYLES L. Healing justice, transformative justice, and holistic self-care for social workers[J]. Social work, 2020, 65(2): 178-187.

[ 7 ]WISE E H, HERSH M A, GIBSON C M. Ethics, self-care and well-being for psychologists: revisioning the stress-distress continuum[J]. Professional psychology:research and practice, 2012,43(5): 487-494.

[ 8 ]安秋玲. 社会工作者实践性知识的社会向度探析[J]. 社会科学,2021(7): 96-104.

[ 9 ]阮新邦. 迈向崭新的社会知识观[M]. 北京: 北京大学出版社,2005: 76-77.

[ 10 ]王行. 探究以“人文学”作为社会工作实践知识的必要[C]//东吴大学人文社会学院. 第26届学术研讨会会议论文. 台北: 东吴大学人文社会学院, 2009: 1-16.

[11]阮新邦. 迈向诠释取向的社会工作实践[M]//贺玉英, 阮新邦.诠释取向的社会工作实践. 香港: 八方出版社, 2004: 1-19.

[12]顾江霞. 解构与重构: 社会工作者“自我”的发展[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2021(4): 54-65.

[13]王恩见, 郑子叶, 司佳承. 社会工作自我关怀: 西方经验与启示[J].华东理工大学学报(社会科学版), 2021(6): 20-32.

[14]NATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS. Professional self-care policy and social work[M]//NASW. Social work speaks: National Association of Social Workers policy statements 2009—2012. Washington, DC: NASW Press, 2012: 268-272.

[15]NORCROSS J C, GUY J D. Leaving it at the office: a guide to psychotherapist self-care[M]. New York: Guilford Press, 2007:10-13.

[16]KOTTLER J A, CARLSON J. 改变治疗师的人: 23 位治疗大师的生命故事[M]. 郑雅方, 译. 台北: 张老师文化出版社, 2007: 2-5.

[17]GRISE-OWENS E, MILLER J, ESCOBAR-RATLIFF L, et al.Teaching self-care/wellness as a professional practice skill: a curricular case example[J]. Journal of social work education, 2018,54(1): 180-186.

[18]DOROCIAK K. Development of the professional self-carescale[J]. Journal of counseling psychology, 2017, 6(3): 325-334.

[19]SMULLENS S. Burnout and self-care in social work: a guidebook for students and those in mental health and related professions[M]. Washington, DC: NASW Press, 2015: 31-62.

[20]COLLINS W L. Embracing spirituality as an element of professional self-care[J]. Social work and christianity, 2005, 32(3): 263-274.

[21]LEE J J, MILLER S E. A self-care framework for social workers:building a strong foundation for practice[J]. Families in society:the journal of contemporary social services, 2013, 94(2):96-103.

[22]GRISE-OWENS E. A field practicum experience in designing and developing a wellness initiative: an agency and university partnership[J]. Field educator, 2016, 6(2): 1-19.

[23]POTER N. Therapist self-care: a proactive ethical[M]// LERMANH, PORTER N. Feminist ethics in psychotherapy. New York: Springer, 1995: 27-44.

[24]PEARLMAN L A. Self-care for trauma therapist: ameliorating vicarious traumatization[M]//FIGLEY C R. Treating compassion fatigue. New York: Brunner-Routledge, 2002: 79-91.

[25]PEARLMAN L A, MAC IAN P S. Vicarious traumatization: an empirical study of the effects of trauma work on trauma therapists[J]. Professional psychology, 1995, 26(6): 558-565.

[26]OHALLORAN T M, LINTON M. Stress on the job: self-care resources for counselors[J]. Journal of mental health counseling,2000, 22(4): 354-364.

[27]MILLER J, LIANEKHAMMY J, GRISE-OWENS E. Examining social worker self-care practices: implications for practice[J]. Advances in social work, 2018, 18(4): 250-266.

[28]游惠瑜. 關怀取向的专业伦理教育[J]. 哲学与文化, 2009(6):103-115.

[29]罗洛·梅. 爱与意志[M]. 梁华, 杨韶刚, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2010: 1-25.

[30]IRVIN D YALOM. 存在心理治疗: 下册[M]. 易之新, 译. 台北:张老师文化出版社, 2004: 92-106.

[31]STEGER M F. Meaning in life[M]//LOPEZ S J. Encyclopedia of positive psychology[M]. Oxford, UK: Blackwell, 2009: 605-610.

[32]李新民. 高龄者生命意义感的测量与相关影响因素之初探[J].树德科技大学学报, 2013(15): 125-148.

[33]BYOCK I R. The nature of suffering and the nature of opportunity at the end of life[J]. Clinics in geriatric medicine, 1996, 12(2):237-250.

[34]弗兰克尔. 何为生命的意义: 弗兰克尔的意义疗法[M]. 郑琛,译. 北京: 天地出版社, 2020.

[35]弗兰克尔. 活出生命的意义[M]. 吕娜, 译. 北京: 华夏出版社,2010.

[36]C K RIESSMAN. 叙说分析[M]. 王勇智, 邓明宇, 译. 台北: 五南出版社, 2003: 25.

[37]梁媛媛. 社工人生命经验之回溯与主体展现: 从临终陪伴经验进入[D]. 台北: 东吴大学, 2008: 1-30.

[38]亚伯拉罕·马斯洛. 动机与人格[M]. 许金声, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2017: 40.

[39]卫小将. 社会工作理论的“三重性”及爱的实践艺术[J]. 社会科学, 2020(6): 93-100.

[40]OLEARY P, M S TSUI, G RUCH. The boundaries of the social work relationship revisited: towards a connected, inclusive and dynamic conceptualization[J]. British journal of social work,2012, 43(1): 135-153.

[41]MCNEILL D P, D A MORRISON, H J M NOUWEN, et al.Compassion, a reflection on the Christian life [M]. 1st ed. New York: Doubleday, 1982: 76-81.

[42]BARKER S L, J E FLOERSCH. Practitioners understandings of spirituality: implications for social work education[J]. Journal of social work education, 2010, 46(3): 357-370.

[43]SELIGSON L V. Beyond technique: performance and the art of social work practice[J]. Families in society, 2004, 85(4): 531-537.

(文字编辑:徐朝科 责任校对:徐朝科)