实施新课程需要关注的几个“另类”问题

哈尔滨市教育学会 王东升

新课程改革从本世纪初开始,至今已经20 多年了。新课程理念已经深入人心, 各种新概念以及新的教学方式、新的学习方式已为广大教师所接受,并成为教育界的主流话语。但是有了新理念、新概念、新方式、新手段,是不是传统的教育原则、目标、内容、方式、手段,就弃之不用了? 主流与传统之间是什么关系?是替代、并行?还是融合、发展、深化?一线的教师们充满困惑。而在主流语境下,老师们似乎不敢提一些传统的常识性问题, 传统仿佛成了原罪,成了顽固、僵化、落伍的标志。 在与教师的接触中,发现他们私下常常会问到类似下面的一些问题:

学生立场下,教师应在哪里?

素养目标下,知识放在哪里?

跨学科语境下,学科放在哪里?

新教学方式下,传统放在哪里?

…………

这些问题恰恰是当前困扰教师实施新课程的实际问题,需要我们给予足够的关注和明确的回答,不然课程改革就可能走偏,既不能达到目标,原有的基础也会丧失。

一、学生立场下,教师应在哪里

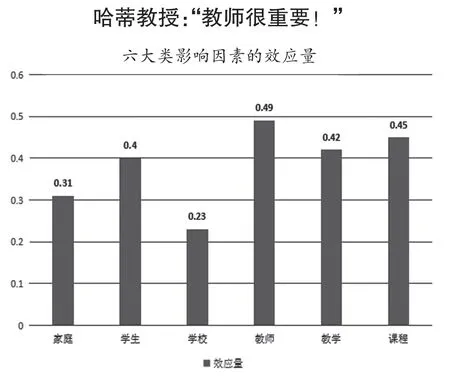

现代学习理论告诉我们,学生是学习的主体,教育必须要通过影响调动学生学习的主动性,将新知识与学生原有的经验发生联结,学习才能发生。 因此,教学改革,首先就是要改变教师中心的立场,确立学生的主体地位,以学生为中心,即坚持学生立场,这无疑是一个正确的方向。但改变教师中心的立场,不是不需要教师了,也不是要否定教师在课堂教学中的作用。学校教育与人类一般学习不是一回事,它的一个显著特征是有教师的参与,没有教师指导的学习不是学校教育。 正是有了教师的参与,学生在校学习才更加系统、高效。当代教学理论研究的成果、教育实证研究的结论和一线教师的实践经验都表明,教师的教学行为与学生的学习效果是一个强相关关系[1](见图1)。

图1 约翰·哈蒂关于学生学习效果影响因素效应图

因此,无论如何强调学生学习的主体地位,都不能忽视教师对学生学习的促进作用。我们不能把教师的教与学生的学对立起来。 教学中坚持以学生学习为中心,以学生为主体,以教师为主导,这一看上去有些老套的提法,却是一个正确的选择。

教师教学的主导作用不仅体现在课堂上运用各种教学策略,激发、引导以及反馈和评价,促进学生主动学习,对教学过程的调控上,还体现在整个教学工作中,精心备课,做好课堂设计、准确预设学习目标、设计学习任务、准备教学资源、选取学习工具、教学策略等课前准备,课后作业、考试的及时反馈,准确评估学生的学业表现,及时发现学生学习中的问题,提供有效的改进策略和方法等,这些都是教师主导作用的重要体现。

在教学中教师不能粗暴地灌输, 更不能替代学生学习, 但教师在学生的学习活动中也不仅仅是简单的辅助者,要防止将教师地位弱化和边缘化。 教师与学生的学习是一种强相关关系,绝不是可有可无的。 我们要改变的是在教学中以教师为中心的立场,而不是让教师离场,教学不再以教师为中心,但教师应该永远在学生需要的地方。

二、素养目标下,把知识放在哪里

笔者求学时,正逢文革结束,那时候“知识就是力量”这句名言响彻中国大地。 在这样的理念下,学校教育知识本位盛行,并被不断强化、异化,以至于我们忽视了育人。

知识是力量吗? 现代学习理论告诉我们,知识只有转化为能力和素养才有力量。 杂乱的碎片化知识与机械记忆、缺乏理解的知识是惰性知识,很难被激活、迁移,更无法向能力、素养转化,这样的知识没有力量。 正因为如此,为适应未来社会发展的需要,新课程改革在确立育人本位的基础上,把核心素养作为课程目标。但是,要落实素养目标,不是要放弃知识的学习,而是要改进知识的学习。因为素养离不开知识,素养包含知识,知识是素养的基础。无视知识的资源角色与知识学习的基础性作用,素养的发展也绝无可能。

素养的培育不仅需要理解性知识、概念性知识、程序性知识,事实性知识对素养的形成也同样重要。 背景知识是理解和思考的基础。一项关于背景知识对理解和思考重要性的著名实验发现,让阅读能力不强但是拥有更多棒球背景知识的被测试者,与背景普通但阅读能力正常的被测试者一同阅读一篇关于棒球知识的文章,结果表明阅读能力不强但是拥有更多棒球背景知识的被测试者,对文章的理解程度反而更深,可见事实性的知识对于我们理解一件新事物有多么重要[2]。

认知研究表明,批判性思考需要学生拥有和问题本身相关领域内的知识(含事实性知识)。人们缺乏批判性思维的重要原因之一,是遇到复杂问题时没有或缺乏相关领域的知识,导致无法围绕领域内的核心概念展开思考。

近年来,由于素养导向成为强势话语,不少教师不敢公开强调基础知识的重要性,甚至在教学中将知识学习与素养养成对立起来,出现忽视知识的现象,这对于落实核心素养无疑是有害的。落实素养目标要处理好知识与素养的关系,重新定位知识学习的价值与角色,推动知识建构与素养形成的统一, 从为获得知识而学到为理解知识而学,从内容之知到能力之知、素养之知,从先学后用到以用促学。

三、跨学科语境下,把学科放在哪里

人对世界的感知是整体性的,但要深刻认识和理解我们所面对的环境,对知识分类是必然的选择。 知识分类是人类为了更清晰更深刻地认识世界的一种智慧,学科课程相应也成了学生学习的重要方式。 但是,尽管知识学习主要是分科进行的,但进入我们的头脑后,我们对事物的认识是整体的,解决问题也需要综合调动我们对问题的整体理解,找出解决问题的方案。 在解决真实情境的问题时必然要超越学科界限,跨越分科学习对人的整体认知和问题解决形成的壁垒和阻碍。

为弥补学科课程造成的不足和缺陷,跨学科学习成为一个必然选择。 正是基于这样的认识,新课程方案要求每个学科拿出10%的课时开展跨学科学习,并得到教师的广泛认同。 为此, 当下各种综合实践活动、 项目化学习、STEAM 等跨学科课程方兴未艾,正成为主流话语,以至于出现忽视、轻视学科课程的现象。 网上曾流传一个十分有名的假新闻, 说芬兰赫尔辛基教育局正式下发通知,从2016 年9 月起, 正式废除小学和中学阶段的课程教学,转而采取实际场景主题教学。 这个假新闻虽经多次辟谣,仍信者众,足见业界对跨学科的崇尚。

我们不反对而且支持强化跨学科学习,这对弥补学科课程造成的不足和缺陷,促进学生整体性认知,提升学生在真实世界中解决复杂问题的能力,实现培养核心素养的目标,是十分重要和必要的。但是,我们也绝不能因此忽略学科课程的重要性,贬低学科课程的价值,而且要清楚,在新课程方案中,学科课程仍然是课程的主体,占到课时总量的90%。学生的发展主要靠学科课程学习。因此,教师在开展跨学科教学的同时,还要把更多精力放到改进学科教学上,发挥学科课程对培养学生的创新能力、批判性思维、问题解决能力等高阶认知能力和素养的主阵地作用[3]。 我们决不能把跨学科课程与学科课程对立起来,而是要理顺二者的关系。 跨学科的学习与学科学习是紧密相关的,在跨学科中不能忽视每一门学科的独立价值,要明确只有学好学科知识,才能够跨学科解决问题,同时,又要看到跨学科在培养学生综合素质、整体思维、创新思维等素养方面学科课程无法替代的独特价值。

四、新教学方式下,把传统放在哪里

为实现新课程目标,新课程方案推出很多新的教学方式,学习、理解、应用这些新方式、新方法成为当前教师的重要任务。然而,相关的一些实证研究表明,新课程推崇的发现学习、探究学习、合作学习、体验性学习等新的学习方式,并不是无往而不胜的法宝,面对无经验的学习者,在缺乏有效直接指导下,学生开展探究或讨论,会增加大量无关认知负荷,学习效果并不好。对于较难的知识,缺乏教师的指导,光凭学生探究,很难将原有知识与新知识联系起来,不能进行有效的认知加工,知识学习难以为继,思维发展也就无从谈起。 传统的直接教学方式,对一些基本知识学习,对提升教学效率等方面有其明显的优势。 所以在提倡新教学方式的形势下,适时适当使用传统的直接教学法不失为一种理智的选择。

当然,这并不是说新的学生主动探究的教学方式是错误的、无效的,这些主动学习方式在促进学生生成性的认知加工方面的作用,是教师讲授所难以企及的,是形成核心素养的必要途经,也是需要一线教师努力学习、理解和掌握的。 但是任何学习方式都有其应用的条件,不考虑对象、时机,盲目生搬硬套,往往事与愿违。 衡量一个教学方式的优劣要看其是否能有效促进认知加工、提升知识掌握水平和思维能力。 选择使用何种教学方式的底层逻辑应是这个教学方式是否符合人的学习规律和教学规律。 学习的核心在于认知活动, 所有的教学行为都是为了达到教学目标,因此,采用什么样的学与教方式,关键看哪种形式更有效。

所以,在教学中不要把新教学方式与传统教法对立起来,更不能把直接讲授、背诵、练习等传统方式看做是落后、错误、有害的,学生必要的背诵、适度的练习是学校教育中学生学习所需要的重要方式。 实际上,可以把学生纯自主式学习与教师直接指导式教学看作教学方式这个“连续体”的两端,从教学实际出发,教师指导下的学生主动学习可能是一个明智的选择。 有指导的主动学习,在实践中非常具有可行性[4]。 在教学中,要依据实际,以教学的实效性为目标,在不同的时机,针对不同的内容、面对不同的对象,选择不同的教学方式。