新式教育的摇篮:北京香山慈幼院

张田

北京香山除了红叶外,还有一座学校和一位老人应该被后人深深地铭记。这座学校就是香山慈幼院,这位老人就是熊希龄。香山慈幼院建于民国初年,这是一座在当时规模和设施都首屈一指的慈善学校,它的创建还要从一场水患说起。

救灾童创建香山慈幼院

1917年夏末秋初,直隶、京畿两省遭遇连绵不断的暴雨侵袭,永定、大清、子牙、南北运河都出现决口问题,洪水蔓延之处泽国一片,水灾波及103个县,近两万个村庄,600万名灾民无家可归。熊希龄当时正在督办京畿一带水灾河工善后事宜,他看到饥饿的灾民为了活命,只能将自己的孩子遗弃路边或头插草签进行标卖时心痛难忍,于是在北京创建了北京慈幼局,收养了千余名受灾的儿童,并对这些孩子进行初步的教育。

1918年水灾平息后,大部分灾童被其父母领回,但仍有200多名儿童无人认领,为了保障这些儿童的生活与教育问题,熊希龄准备筹办一个永久的教育机构来收养他们。北京城内人口稠密,没有足够宽敞的地方建院,经过认真的选址,熊希龄认为位于西郊的静宜园比较合适。静宜园是前清皇帝的行宫,八国联军时虽慘遭破坏,但其环境十分优美,且水灾期间他曾建议以工代赈,拨款6万银圆从阜成门修了一条到万寿山的公路,此路建好从城内至香山的交通也非常便利,于是他找到前任总统徐世昌出面与前清内务府进行商议,经内务府同意后静宜园拨给熊希龄创建慈幼院,因慈幼院建于香山之中,故名香山慈幼院。

建筑设施完善的香山慈幼院

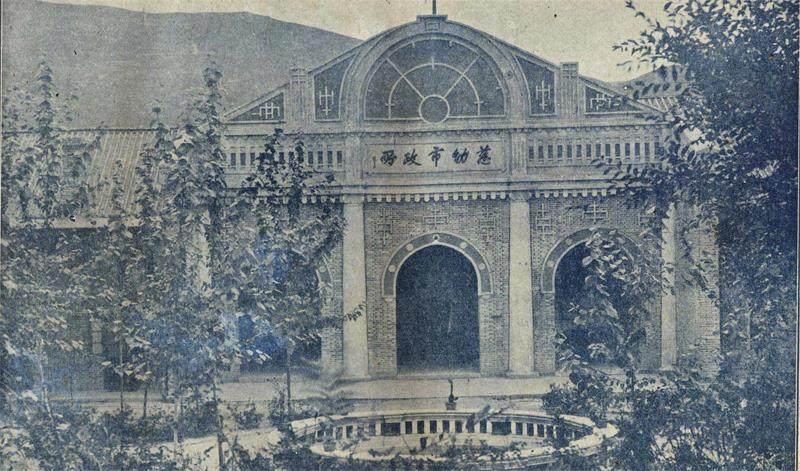

1920年10月3日,北京香山慈幼院举行了正式成立典礼,参加典礼的师生有六七百人,中外来宾多达二三百人,其中荷兰公使在参观完学校后,不禁称赞道:“设备之善、院址之佳,实普及教育之举。”

初建的香山慈幼院分为男校和女校,男校坐落于静宜园的东北处,占地约二三百亩,建有教室十三所、宿舍八所、玩具陈列馆、音乐馆、体育馆、室内体操馆、旱冰场、跑马场、球场、游泳池、儿童图书馆、浴室、洗濯室、洗衣室、厕所、食堂、厨房等各种建筑设施七十七所。

女校坐落于静宜园内已荒废的前清皇室的寝宫处(今为香山饭店店址),占地约四五十亩,建有教室八所、宿舍四所、浴室、洗濯室、洗衣室、饮茶室、邮电分局、工场、养蚕室、商场、烹饪室、球场、音乐教室、儿童图书馆等各种建筑设施四十六所。

除了男女两校内的建筑外,还建有共用建筑物:运动场、理化馆、甘露旅馆、电灯厂(发电厂)、银行、照相馆等。除了完善的硬件设施外,慈幼院的师资条件也非常强,所聘的老师多为北京女子高等师范、天津女子师范或保定师范毕业的。

“三合一”的教育体制

香山慈幼院是一所学校,但它又与普通学校有着截然不同的教育体制,慈幼院推行的是学校、家庭、社会“三合一”的教育体制,因为它招收的学生以孤贫儿童为主,这些儿童大多无家可归,入院后慈幼院就成为了他们的家,为了让这些失去父母的孤儿重新体会到家的温暖,熊院长提出组成小家庭模式,即由一名专业的保育人员充当母亲,再选出十数名年龄不同的男孩、女孩充当子女。他认为“家庭教育实造育人材之基础”,因为有家庭的孩子不仅身心健康,而且生活习惯也非常良好。这种以家庭作为教育单位的做法,在当时是一种非常新颖并带有先锋试验性质的,因此熊院长选出11个小家庭作为试点,经过几年的运营,发现在小家庭长大的儿童不仅身体健康,待人接物谦逊有礼,而且通过家庭生活的锻炼他们的自理能力也很强,但可惜的是后来因为经费不足及院内建制改变等原因,结束了这种小家庭的模式。许多曾在小家庭生活过的孩子,成年后仍对这个“家”念念不忘,对照顾过自己的“娘”念念不忘。

慈幼院除了给予孩子们生活上的关心,还要传授给他们一定的知识和劳动生产技能。生活在慈幼院的儿童年龄、文化差距很大,于是按照个性与年龄编制了各个年级:蒙养(幼儿园)、初小、高小,复式、初中、艺徒、初习、中等职业、师范等。慈幼院对教育质量和教学管理非常重视,课程安排得也非常丰富,开设了国语、算术、英语、物理、化学、历史、地理、图画、音乐、体育等。除了这些文化课外,慈幼院还特别重视职业教育,因为慈幼院内的孤贫儿童大多不以升入高等学校为目标,而是想学习一技之能为以谋生,因此学校设立了农业、工业、商业等职业教育课程。尤其在1930年香山慈幼院改革后,其第四校、五校就成为专门的职业和技工学校,设有农业、养蜂、金工、化学、陶工、制鞋、照相、织染、高级机械、银行、印刷、织染、应用化学等科目。经过多年系统的学校教育,香山慈幼院为中国培养出一批批有知识有文化有专业的技术型专家。

回馈社会也是香山慈幼院教学特色之一,这也是三合一之中的社会教育。慈幼院因收养孤贫儿童较多,资金常常入不敷出,多亏了社会慈善组织帮助,才得以顺利运行,为此熊院长常常告诫孩子们:“本院儿童,出自孤贫,受社会慈善家之帮助,得有相当教养,则求学时与毕业后之宗旨,亦应帮助社会,为种种救济之事业,以酬报社会慈善之德意。饮水思源,乃不忘本。”故慈幼院的学生们常组织参加各种公益活动,如1920年直皖战争时,北京的丰台、长辛店至房山琉璃河一带成为战区,混战中有许多百姓受伤,为了援助这些百姓,慈幼院的学生们加入战区救护队,奔赴前线救死扶伤。1922年及1924年两次直奉战争中,慈幼院的学生们又积极加入到救护队抢救伤员。

经过几年的努力,慈幼院得到了长足的发展,学生人数不断增加,由建校时的七百多人增长到千余人(1926年达1740人),各机构也不断扩充和变更,最初的男女两校早已不能满足学生们的需要,遂改两校为六个分院。1930年慈幼院进入全盛时期,六院又改为六校,即一校为蒙养园,二校为小学,三校为中学及师范,四校为职业部,五校为职工部(相当于技工学校),六校为大学预备部。至此,香山慈幼院成为了一所集婴幼儿教育、小学教育、中等教育、职业教育为一体的学校。1949年新中国成立后,香山慈幼院迁至西安门大街26号。由于学生数量快速增长,1954年人民政府在阜城门外白堆子为香山慈院建起一座又大又漂亮的新校园。1973年1月,学校更名为北京市立新中学。2015年6月,又更名为“北京实验学校”。

创建于1920年的香山慈幼院至今已有百年历史,它从最初的一座试验性学校到今日的百年老校历经雨风,它的“学校、家庭、社会三合一”的教育体系开创了中国教育界的新纪元,为中国近代教育史上留下了浓墨重彩的一笔。