私塾、小学、完全小学

一

北郭记私塾堂,坐落在德外大街西侧西后街中段,是个坐西朝东的两层跨院。走进门楼兼门道,是一不大的天井,右拐是前院。北房三间,郭老师的父母和爱人孩子居住。西去有一小夹道,通往后院,北房两间半是学堂,另有一间西房堆放杂品。

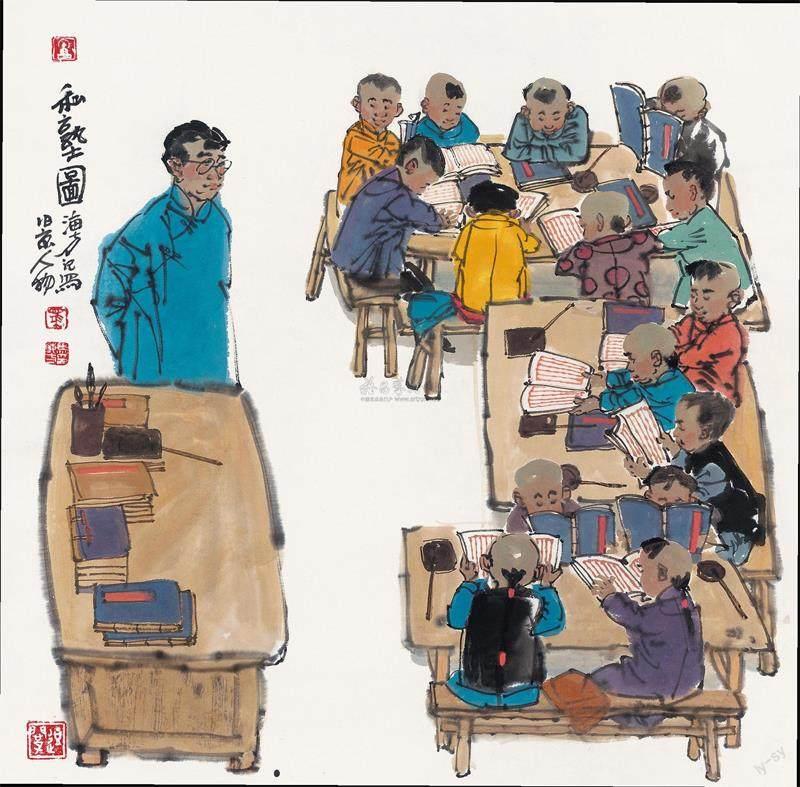

20多位学生,以年龄及入学时间划分,按部就班、循序渐进地学习《三字经》《百家姓》《千字文》《名言集》《六言杂字》《论语》。

1947年春节过后,8岁的我上学了。第一次去学堂是亲戚德兴老伯带着。那时,北京的冬天特别冷,地面常常冻开大裂缝。我穿的长袍棉袄,属当时寻常装束,挡寒,腿也不冷。棉袄袖口缝上袖筒,类似清朝的马蹄袖,挽上去,免得袖子脏,放下来,手不冷。下穿缅裆棉裤,怕漏风,裤脚用腿带子扎紧。脚穿中式毛窝。

进了郭老师居住的北屋,按父母嘱咐,给老师鞠躬。郭老师的父亲接待的我们。寒暄后,得知我只有“庄子”的乳名,还没有学名,老人想了想,言道:你姓李就叫文广吧。李文广从此成了我的大名,沿用至今。再次向老人鞠躬后,被引进了后院。

儿童启蒙书是《三字经》。学习方法是老师教念两行,然后自个儿在座位上眼看、口念、心记。

念书的方法有两种:一种是平念,一种是唱念。平念只需半闭住眼睛,按节拍摇头晃脑念就成。在学堂的氛围里,一跟就会。唱念倒也不难,有调没谱,随大年纪的学兄一唱就入门。只是在每三个字之间加个“来”字。“人之初来性本善,性向近来习相远。”声音高低有别、快慢适度。老师凭着学生背、念课文的声音就知道每个人的熟悉程度。

学堂的西端是老师的座位。配备简单,一桌一椅。桌上有个小闹钟,侧面挂着一把戒板,专门打学生用的。戒板极像四合院大门的门闩棍儿,放在老师身边,有着很高的威慑力。督促众孩童学习不敢怠慢,抬头即能见板。只有用心读书,别无他念。放学前,依次到老师桌前,背诵事前规定的段落。偶有磕磕绊绊、支支吾吾的同学,老师习惯地侧身一摘板,也甭废话,也别求情,学生很自然、也很配合地把左手伸出(打左手不影响写字和吃饭)。老师捏住学生的手指向下用力,掌心更显突出。手起板落,干净利落,“啪、啪”,短促精悍的声音响于整个室内。其挨打的板数,根据背诵情况而定。被打的同学龇牙咧嘴,手掌不停地在裤子上上下下搓磨。其他孩童忙于温习该会的段落,只求板子别落在自己身上。

有极顽劣的学生,引发老师盛怒,数错合一,会让趴在长条凳子上,扒下裤子,露出屁股。有两个高年级学生左右扶着,免得被打者从长凳上轱辘下来。老师开打,那手段真是稳、准、狠,啪啪声异常脆响。挨打的学生狼嚎鬼叫着求饶,旁观的学生不寒而栗。“行刑”已毕,老师恨铁不成钢似的长出一口气。学生提起裤子,低声抽泣几下。放学时,仍旧随大伙儿一起撒欢儿追跑。刚才不忍目睹的惨状,好像没有发生过。在私塾堂的一年时间里,我也体验过板子打在屁股上的滋味。不好受,不情愿,却无可奈何。

二

盛夏某日,发现院中空地上放了两盆水,水不凉,这是利用了阳光的自然传导作用。下午放学,孩子们排队到盆前洗脸。用什么擦?多半一抹了事。一个一个洗过去,水渐渐变得浑浊,脏水不脏脸,没关系,照样洗。洗脸水往院子中的空地上一泼了之。

教室外面的院落不大,西南角靠地面开了一个洞口,墙外刨出一道沟,通往菜地。院内靠墙根的洞口安放一个篮球大的花盆作便盆,这就是学生的小便处。每到课间休息,大家蜂拥而至,依次排队。小解时,要对准花盆,需单腿跪地,虽操作如常,无奈要调整姿势。为解决内急,个个犹如施礼。气味如何,已习以为常,小孩子是不计较的。

某日,我随众人冲出教室,幸运排在第二名。前者蒋中和解裤跪下的瞬间,后面人一拥,致我撞蒋后背,他跪身不稳,将花盆挤碎。有眼明腿快的好事者,夸张地捂着肚子,高声喊叫:“老师,我要撒尿,李文广把花盆打碎了!”几个同学借机虚张声势,故作猴急刻不容缓的状态。郭老师闻讯,疾步奔向后院,无须指挥调度,眾人早已腾出一小块场地,方便老师擒拿。看到老师头上青筋外露,手抄一板,我已吓得躲进墙旮旯,脑子一片空白。老师一个箭步上前,抓住了我的手腕,抡将起来。以老师为圆点,我离地的身体好似划圆圈。不容分辩,我被按住,裤子扒开, “啪——”板条准确无误地落在屁股上,钻心杀肉般的疼。“啪、啪……”击打声与“哎哟”声交替响起。告诫下次不得顽皮。

郭老师教书,最怕的是视察私塾的官员过来。当时政策已经规定只能教学生官书,即官方统一安排的教材,不许再教通常的私书了。只因郭老师认为官书像教孩子儿歌,有悖教书授课传统,从心眼儿里抵触;二来私塾教材已经顺手,不愿改变。我们用的,仍是私书。

视察人员来到学堂,郭老师就把人请进北屋中堂,客气让茶,闲叙片刻。师娘乘机暗度陈仓,通知后院,“查书房的来了!”声调不高,我们却如同听了指令的士兵,急忙动作整齐地把私书扔进杂品间。干净利落,绝无声响。然后大家一起背诵官书,说是背诵,不如说是干喊更恰当。

其一:划龙船,划龙船,船上岸上一齐喊,不怕喘不怕汗,大家用劲快到岸!

另一常喊的段落:咕噜噜,咕噜噜,半夜起来磨豆腐。忘掉累不怕苦,快快磨出好豆腐,送到千家与万户。

前院能听到这样的喊书声,无须细看,或许早知道怎么回事,顺坡下驴,也不深究了。

待师娘再回到后院,便会理直气壮喊上一句:“走了!”

学生们去杂品间找回自己的书,依然高声诵读:“孟子者,七篇止,讲道德,说仁义。作中庸,子思笔,中不偏,庸不易…… ”

这天放学前,同学再到案前背书时,老师测验的认真程度,可就差多了。

三

私塾念了一年,后来去了德外清真寺的穆强小学。开学前几天找老师报名,交学费,就算这个学校的学生了。去穆强念书我是高兴的。第一全是回民子弟;其二念的是官书。所谓官书,就是教育行政主管部门编写的教材。除语文外,还多了算术、珠算、唱歌、体育等课程。

还记得一年级的语文课:第一课是《天亮了》;第二课是《快起床》;第三课是《起床看太阳》;第四课是《东村大,西村小》。

校长是德外西上坡祥和马店掌柜马玉。德外骡马店居多,对小学校资金有所资助,挂牌校长必不可少。教语文、算数的是张德泉老师,来学校之前曾是马甸羊行的账房先生。珠算和唱歌是一位近30岁的男性赵老师来教。他还有从乡间带来的绝活,能耍霸王鞭。三尺长的松木棍,钻出四个扁洞,在洞中串上三个圆铁片,拿在手上,脚踢、肩碰、腰扛,边走边舞,哗哗作响。没几天,学生们都会了。赵老师曾多次感叹:城里的学生太聪明了!

低年级学生的课堂纪律不是很好,为使大家上课注意力集中,赵老师别出心裁,讲课时右手攥一个破皮球。有学生不听课、说話,他就抛出皮球,打一下学生的身体,以示惩罚。教室不大,赵老师身高马大,居高临下,扔打的准确性比套圈的成功率高多了。

某日,女同学董德珍违反课堂纪律。赵老师故伎重演,手起球出,“嗖——”皮球正中董德珍左眼。破皮球在飞速行进中兜满了空气,加上赵老师手上的力道,董德珍的眼睛马上肿了起来,且泪流不止。直至下午放学,董德珍都低着头,放学是流着泪回家的。董德珍的爸爸是北大门卖鸡子(蛋)的,终日为一天的嚼谷忙碌,孩子也多,根本无暇顾及那些无足轻重的琐事。

次日,董德珍照常来上学。真皮实!不少同学还在猜测,她的家长会拉着孩子来学校理论。如遇上不好惹的家长,还真难办!尽管她家长没来,赵老师手里的破皮球从那天起再也看不见了。打失了手,后怕呀!

四

一间10多平方米的教室,两个年级合用。老师给左边三年级的上课,右边四年级的复习。反之,老师给四年级的讲课,三年级的做作业。黑板是马粪纸涂上墨汁做的。一个学期老师最少也要制作两块这样的黑板才够用。我的铅笔盒是旧的,本来用一段铁丝固定在一起的盖子和盒子已经分开,怕散架,用皮筋绷着。里面只有一长一短两截铅笔,要用一个学期。这种情况不新鲜,很普遍,由此可见当时的教学条件和生活水平。

1950年9月,自动转学到北边离家不远的西四区中心小学。这所学校是一所完全小学,从一年级到六年级都有,每年级按两个班计算,有六百多在校生。学校师资雄厚,人才济济,教学水准高。校内院落不少,教室明亮,操场大,锻炼有条件。

在环境优越的学校里,度过了让我从知识到身体迅速成长的三年。我的表现受到了各科老师夸赞。学习好,品德好,听话,不淘气。我被选举为少年先锋队大队长。

班主任韩瑞芬、温润,都是很有名望的好老师。我小学毕业时,韩老师已当了该校校长,后来调到西城区教育处工作。温老师一直从事小学教育事业,直至退休。七十年代,我的三个孩子都受过温老师的教诲。