独属于雨天的目的地

王占黑,写作者,已出版小说集《空响炮》《街道江湖》《小花旦》。

喜欢喝白开水,喜欢没事在街上走来走去,看来看去,接陌生人的话茬。坐下来的时候,喜欢认认真真想一点好像不必要认真去想的事儿。

在今年的电影节开始之前,我参与过一个播客节目的问答环节。其中有一个问题是这样的,请用几个词来描述或概括你印象中的上海国际电影节。我脑中闪现的是,雨天、潮湿、带伞、丢伞。自十多年前第一次体验电影节以来,每年六月的梅雨季就会自然而然地和电影节黏连到一起,比如与陌生人在狭窄的空间内挤头挤脚,湿着球鞋和裤管坐到两腿发麻,卡点奔走于地铁和不同的影院之间,或与长久未见的朋友约一场共同喜爱的导演。很多记忆尽管已经失去画面,但那种萦绕不去的氤氲水汽的味道,始终能返上心头。

去年没有上影节。作为奇怪的因果关系,去年好像也没怎么下雨。六月之后,城市里燥热得惊人,内陆地区甚至传来了河床裸露的消息。其实这几年来,和大多数人一样,去电影院的习惯正渐渐从我的日常生活里淡开去。好在这次,我又找回了在漆黑的放映厅里眨眼、哭笑或者睡觉的熟悉感觉。有几回看完夜场,大约十一点前后,雨将要停了,路上无车,白天的热气正在消散,我从影院散步回家,看着空空的马路和两旁的行道树,差点以为一切都没变,世界好像并没有蒙尘过。

今年的大师单元恰好有一位我特别想认真观摩的导演。不久之前,我看了十几部来自不同国家、不同时代的关于女性生育的片子。其中有一部叫《维拉·德雷克》(2004),讲述1950年代的英国,一位长期提供免费流产服务的中年女人被送上法庭的故事。或许由于经受过其他同类题材的激烈洗礼,这部片子所拥有的平缓气息反而让我印象深刻。甚至女主人公在警察局接受拷问时,也只是出于恐惧和紧张而说不出一个完整的句子——漫长的平静之后,所谓的戏剧高潮依然是平静的。在维拉那些充满语气词的、破碎到无法辨认的回答里,唯一一个完整的理由从她笨拙的口中跃出:这些女人需要这个手术。这一刻,你能感觉到某种一贯的平静正在凝结,就像一条不动声色的冬季的河,流着流着就结冰了,可你完全明白,底下流动着多么强劲的暗涌。迈克·李的后劲就在这里。

作为迈克·李的不合格影迷,我至此才领受到这位英国国宝级导演的光环。他早年在传统的戏剧舞台和电视广播系统中打磨自己的手艺,重视剧本和演员的即兴表演,并始终如一地把关怀视角放之于英国工人阶级的日常和精神世界。但不知道为什么,在众多蜚声海外的英国导演里,中国影迷对迈克·李的接受程度并不算高,甚至这次的大师单元,他的片子也很少有售罄的情况。若提到英国影像中的现实主义和蓝领故事,很多人首先想到的应该还是肯·洛奇。

迈克·李几乎每部片子里都有一个话很多的、神经兮兮的女性角色。她们在重复而凌乱的台词中透露出信息和情绪,有时也承担起了介于“忍俊不禁”和“笑死”之间的幽默功能。比如代表作《秘密与谎言》(1996)里的单亲母亲,处女作《暗淡时刻》(1971)的女同事,短片《短发与卷发》(1988)里的理发师。你会感觉到这种喋喋不休的抱怨已经成为了她们在自己那不尽如人意的生活中唯一可以抵抗的方式,也借助这种方式来帮助自己最终接受失败的现状和混乱的秩序。当然,在这些群像里,同时也一定会有人以截然相反的方式在承受这一切——那些沉默到无法开口表达的人。比如《一无所有》(2002)里的驾驶员/父亲,甚至是作为传记片的《透纳先生》(2014)。生活的重压无须被形塑,仅仅是他们在各种场合所流露出的迟钝的神态,就足以展示这种艰难的处境了。与对人物的塑造一致的是,迈克·李的叙事也具有切点成面的能力,每一个点都是一格微小的拼图,以惊人的耐心缓慢铺开,无论撒出去多远,最后都能兜得回来,像一件针脚细密的毛衣。尽管有时候一些呼之欲出的戏剧高潮会略显工整甚至是匠气,但我依然相信这是他作为创作者独有的尺度和自信。

这次还收获一部非常轻盈可爱的片子,叫《职业女郎》(1997),讲两个大学室友在毕业五年后短暂重聚的几天,中间反复穿插学生时代的片段。在迈克·李那些经典的获奖作品中,这部较为冷门的作品格外俏皮,闪烁着来自九十年代末的自得与欢快。其中一个女孩拉扯着酒鬼母亲在城市里野蛮生长打拼,另一个在小镇家庭的庇佑下养成敏感的心灵。最重要的是,她们都喜欢当时火热的摇滚乐队The Cure——喜欢The Cure的女孩子运气当然不会差啦。两个时空的交叉同屏下,两个女孩從曾经的亲密到如今的生疏试探,再到重新敞开心扉,整个过程非常微妙,又丝毫无损自然,最后在一顿告别晚餐中说出了对彼此的羡慕之情。那个看起来很坚强的女孩说,I'm just not strong enough to be as vulnerable as you.

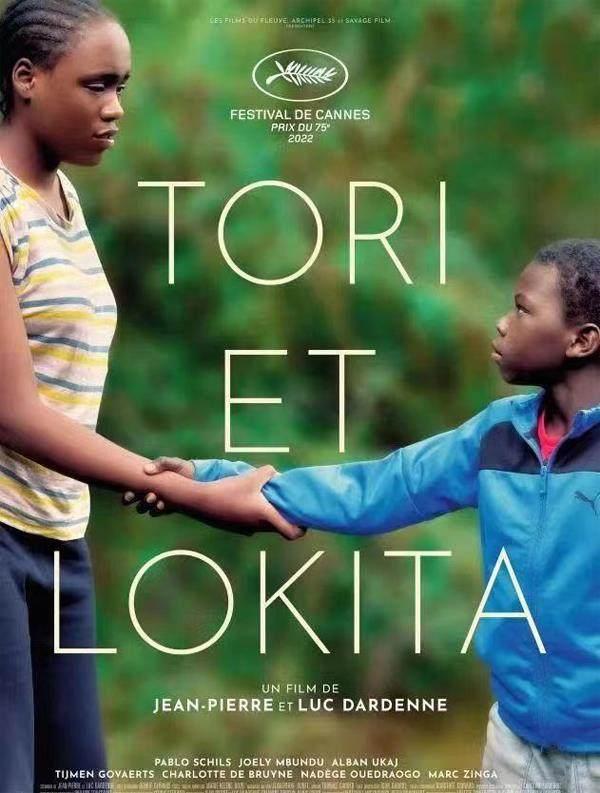

说到蓝领故事,有一天晚上,我临时起意,在家附近的影院盲选了一部西班牙的故事片,叫《中年女性》,全程都在拍一个小镇劳动女性。主人公全程都在奔跑,找工作、做饭、抽烟,以及无处不在的争吵。她身兼几份小时工,即便如此,依然深陷于事业的动荡里,以及和女儿、和同居伴侣、和唯一闺蜜之间极为动荡的关系里。这让我想起同样爱用底层视角的达内兄弟,在一个半小时的《罗塞塔》(1999)里,法国女孩始终在奔跑、喘气,为活下去而费尽心力、不择手段。片子的结尾,罗塞塔吃完最后一个鸡蛋,决定在屋里自杀,可上天偏偏让她在这个时候发现自己连煤气都耗尽了。罗塞塔只好去换煤气,并决定继续活下去。而在《中年女性》里,主人公最后抛下一切上了火车,像所有出走的娜拉一样,美好与不确定写在她闪光的脸上。配乐提示着,女性是大地(虽然感觉有点用力过度了)。说起来,达内兄弟新拍了一部难民题材的片子叫《托里与洛奇塔》,也在上影节放了,讲一对企图以难民身份留下来跨国打工的姐弟的生存故事,其实也不是姐弟,而是对未来抱有共同目标,也唯有彼此可以取暖的青少年。在典型的短篇幅中,达内兄弟的叙事愈发精简高效。人物不停地奔跑,也是不停地寻找生活的缝隙、连贯和可能性,他们深知任何一处意外的停顿都可能将自己完全葬送,于是就有了最后一个不带任何情绪的终结镜头。非洲的罗塞塔最终成为了文明世界里一条无人知晓的血迹。

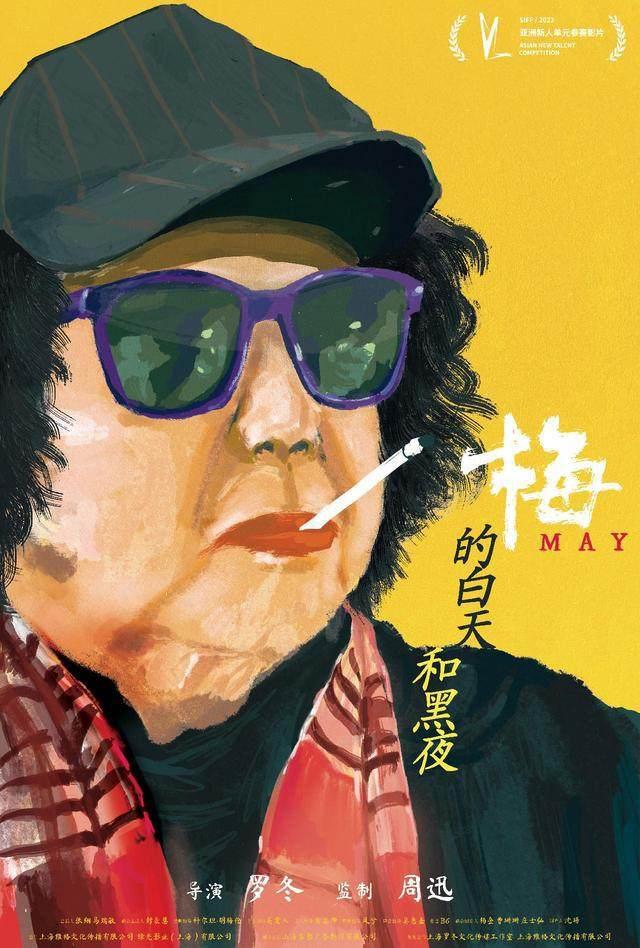

回过来讲讲这次唯一看的两部中文电影。一个下雨的夜晚,我在美罗城度过了快乐的四小时。两部都是关于上海本地的纪录片,由于事先的小范围宣传,片子似乎还挺火的,座无虚席。《梅的白天与黑夜》,镜头对准了一位老年单身阿姨,为了省钱住在沈杜公路的农民房里(可以叫她沈杜公路女王了),每天拖着一只购物车往返于市区和郊区,她的活跃地盘是公园、舞厅、饭局、宜家相亲角,爱好是抽烟、麻将,与人颇为激烈的聊天。白天和黑夜构成闹与静,喧嚣与孤独的两面,贯穿始终的是梅对感情的不懈追寻。影像粗糙、真实,无法不被主人公强大的生命力牢牢吸住。过去她是援疆工人阿克苏一枝花,现在是把整座城市当作游乐园和狩猎场的潇洒女郎,当然,潇洒和寂寞总是并行的。陆晨的片尾曲道出了这种微妙的感觉。另一部《栖地》关注的是两位与海外产生羁绊的老人。王老师多年盼望着出国和儿子团聚,真的出去之后又要花很多心力去接受落叶无法归根的现实。而盛老师(舅公)则几十年如一日地同一位曾经的日本友人保持通信,想办法在彼此死之前再见一面。这些羁绊和心愿都是十分现实,又非常珍贵的。据说在某一场的映后交流里,舅公也来到了现场,好遗憾没能看一眼他本人啊。

还有一位演员,这次我在毫无计划的情况下,竟然连着两天在同一家影院里观摩了他的神级表演。彼得·奥图尔,《末代皇帝》(1987)里的庄士敦,《阿拉伯的劳伦斯》(1962)里的劳伦斯。类似这样的超长经典老片,和很多影迷一样,我也很希望能在大荧幕上得以一见,这下也算达成心愿啦。除了以上提到的,我还零零碎碎地看了一些别的片子,基本是这几年入围欧洲电影节的新片,就不展开推荐啦。似乎除了将近四小时的《阿拉伯的劳伦斯》,别的片子我都没有睡着。不管怎么说,和下雨一样,睡觉也是电影节的必备体验。