决策树C5.0与Logistic回归模型对产后腹直肌分离预测性能的比较研究

陈小慧, 焦子珊, 王娜娜, 沙凯辉

(1. 江苏联合职业技术学院连云港中医药分院, 江苏 连云港, 222007;2. 滨州医学院附属医院, 山东 滨州, 256600)

作为人体腹部的核心肌群之一,腹直肌具有协助呼吸、排便及分娩的功能,对保护腹腔脏器、稳定腰椎活动、控制脊柱和骨盆运动发挥着重要的作用[1-2]。产后腹直肌分离是指因妊娠、分娩等因素,患者两侧腹直肌在腹白线处分离大于2 cm[3]。相关研究[4]表明,腹直肌分离除了能引起腹壁松弛、腹部膨隆,还会导致腹肌无力、腰背部疼痛、盆腔脏器脱垂,严重的腹直肌分离还会引起腹壁疝,影响产妇的生活质量。科学地鉴别产后腹直肌分离的危险因素并进行高效预测是预防产后腹直肌分离的重要方式[5]。本研究采用决策树C5.0与Logistic回归构建产后腹直肌分离的预测模型,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

采用方便抽样法选取2022年8—12月476例产后复查的产妇作为研究对象。纳入标准: ① 完成建档、产前规律检查并分娩者; ② 年龄≥20周岁者; ③ 产后6~8周者; ④ 单胎活产分娩者; ⑤ 能理解并独立完成研究内容者。排除标准: ① 合并其他严重脏器疾病者; ② 先天性腹壁发育不良者; ③ 已接受腹直肌修复者,例如电刺激、针灸、手法按摩等。本研究获得参与者的知情同意以及医院伦理委员会的批准。

1.2 研究方法

1.2.1 一般资料: 在查阅相关文献、咨询专家的基础上,由研究者自行设计一般资料调查表,包括产次、身高、体质量、分娩方式、新生儿体质量、性别等一般资料以及孕期高血压、孕期高血糖、是否尿失禁等病史资料。

1.2.2 盆底肌表面肌电值: 应用电刺激治疗仪(加拿大公司Thought Technology所产,型号为SA-9800)评估盆底肌表面肌电值。产妇排空膀胱后平卧在检查床上,检查电极润滑后放入阴道内,产妇根据语音提示进行盆底肌的收缩与放松。测试共包括5个阶段、4个内容: ① 静息电位,目的是测试盆底肌放松状态下的肌肉张力,在测试前1 min和最后1 min分别进行2次静息电位的测试,取2次测试的较小值; ② 第2个阶段是快速收缩肌电值,目的是测试盆底肌Ⅰ类肌纤维肌力,嘱产妇快速收缩盆底肌后放松,共做5次,取最大值; ③ 第3个阶段是紧张收缩肌电值,目的是测试盆底肌Ⅱ类肌纤维肌力,持续收缩盆底肌5 s后放松,共做5次,取平均值; ④ 第4个阶段是耐力收缩肌电值,目的是检测Ⅱ类肌纤维的收缩耐力,持续收缩盆底肌1 min后放松,取平均值。检测结束后,系统根据盆底肌的收缩力度自动计算肌电值。

1.2.3 腹直肌分离诊断标准: 运用腹部触诊法[6], 产妇平卧在检查床上,双手抱头,双腿弯曲。检查者位于产妇右侧,右手4指垂直放置于产妇脐上4.5 cm处,嘱产妇呼气时做仰卧起坐,使头肩抬离床面,检查者手指轻轻下压,以判断腹直肌分离的程度。采用同法测量脐部以及脐下4.5 cm处腹直肌分离程度,取分离的最大值。参照CANDIDO G等[7]研究中的分类方法,腹直肌未分离者应<2指,轻度腹直肌分离者为2~<3指,中度腹直肌分离者为3~<4指,重度腹直肌分离为≥4指。

1.3 统计学方法

2 结 果

2.1 产后腹直肌分离的发生情况

本次问卷共发放490份,对错选、漏选及逻辑错误等不合格的问卷予以剔除,最终回收问卷467份,有效回收率为95.31%。产妇的平均年龄为(29.25±4.32)岁,发生腹直肌分离者289例(61.88%, 289/467), 其中轻度腹直肌分离者184例(39.40%, 184/467), 中度腹直肌分离者88例(18.84%, 88/467), 重度腹直肌分离者17例(3.64%, 17/467)。

2.2 产妇的一般资料与产后腹直肌分离的关系

单因素分析显示,腹直肌分离组与正常组产妇在年龄、新生儿出生体质量、产后体质量指数(BMI)、快速收缩肌电值、紧张收缩肌电值、分娩方式、喂养方式、产次、产后腰背痛共9个因素方面的差异有统计学意义(P<0.05), 见表1。

表1 腹直肌分离组与正常组的一般资料比较

2.3 产后腹直肌分离的决策树模型

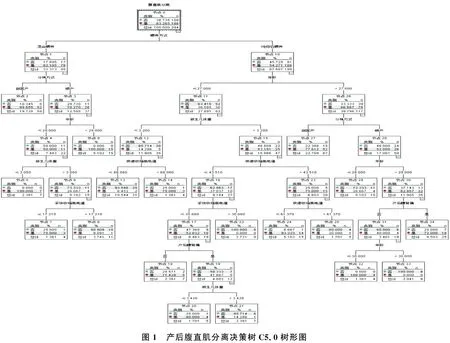

将单因素分析中差异有统计学意义(P<0.05)的变量纳入决策树C5.0中,获得树深度为8的决策树模型图,见图1。

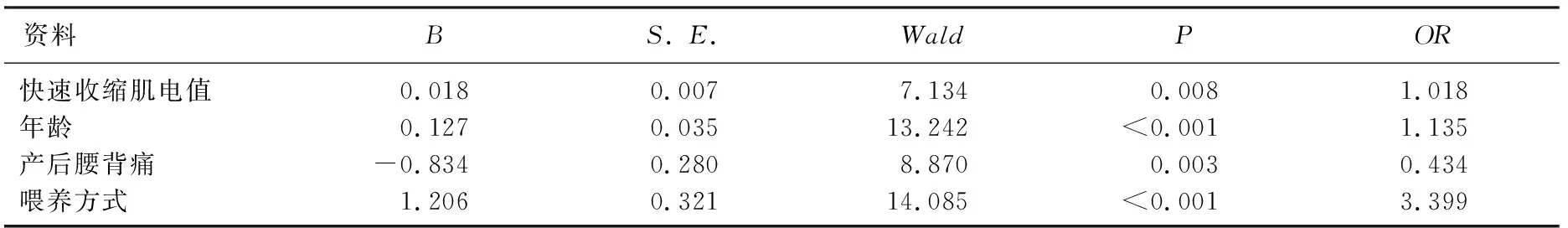

2.4 产后腹直肌分离的Logistic回归模型

模型显示,产妇的年龄、快速收缩肌电值、产后腰背痛、喂养方式是产后腹直肌分离的独立危险因素(P<0.05), 应用Hosmer-Lemeshow检验模型符合程度,结果为P=0.23, 说明模型拟合度良好。见表2。

表2 产后腹直肌分离的Logistic回归分析

2.5 产后腹直肌分离决策树C5.0与Logistic回归模型预测性能的比较

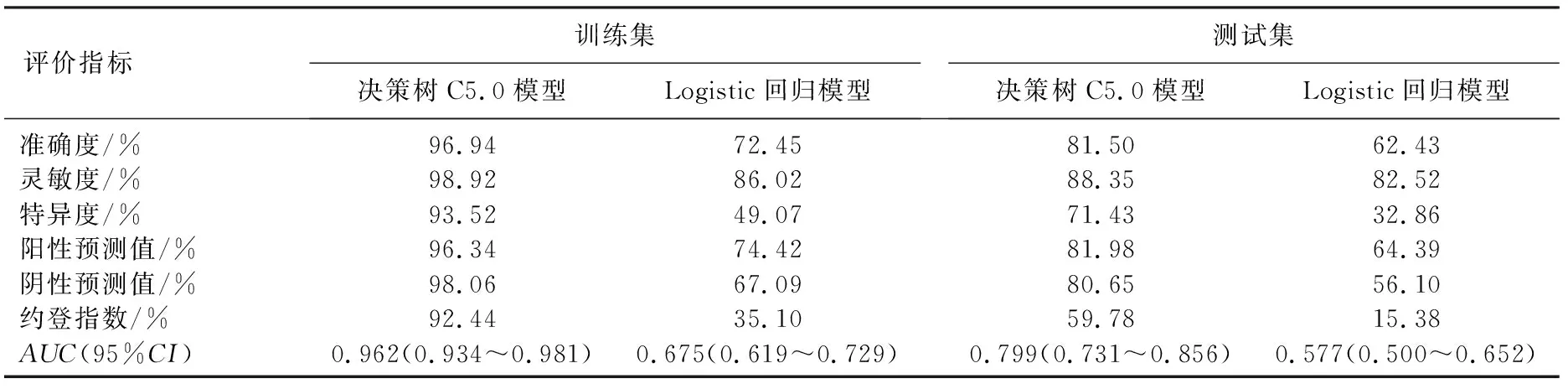

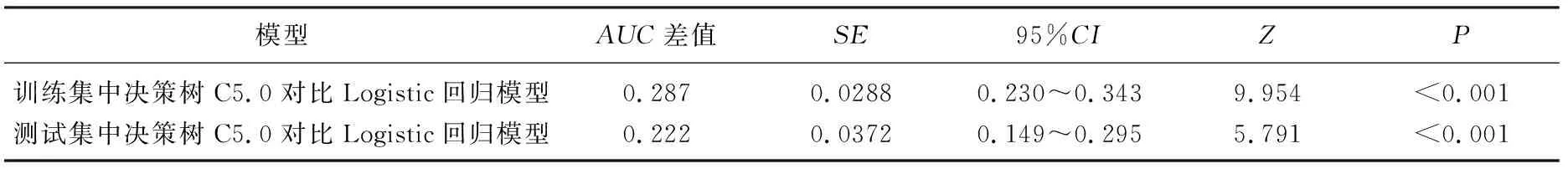

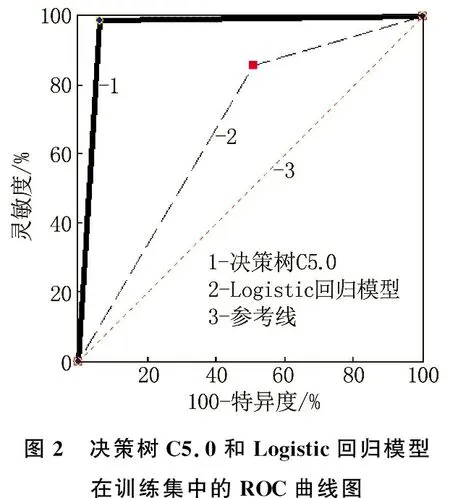

决策树C5.0在训练集与测试集中的准确度、灵敏度、特异度、阴性预测值、阳性预测值、约登指数、AUC均高于Logistic回归模型,且AUC的差异有统计学意义(P<0.01)。见表3、表4、表5和图2、图3。

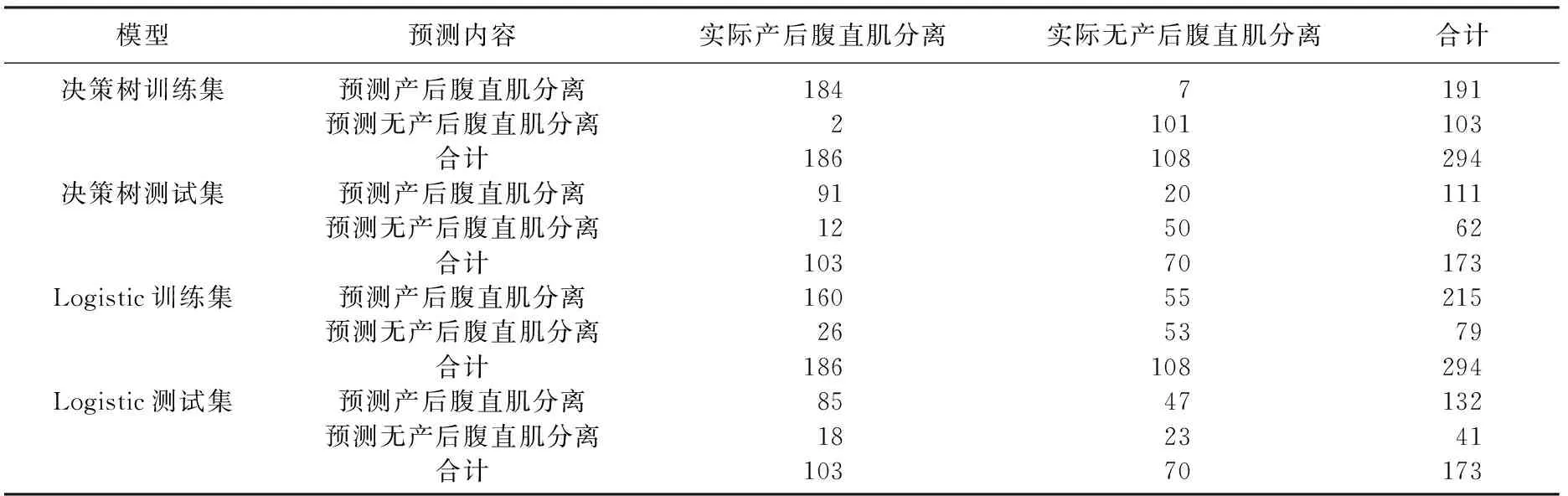

表3 决策树C5.0和Logistic回归模型在训练集与测试集中样本分类结果

表4 决策树C5.0和Logistic回归模型在训练集与测试集中的预测性能比较

表5 决策树C5.0和Logistic回归模型在训练集和测试集中AUC的比较

3 讨 论

3.1 产后腹直肌分离的病因与临床现状

腹直肌分离是产后常见的并发症,其病因和发病机制较为复杂。在妊娠晚期,随着胎儿的不断增大,腹壁肌肉、结缔组织被拉伸变薄,所承受的张力也在逐渐增加; 同时,为了适应不断增大的子宫,人体会分泌孕激素、松弛素等作用于腹壁及盆底肌,使腹壁肌肉、结缔组织松弛变软,加之产次、年龄等个体差异的影响,导致两侧腹直肌在腹白线处发生分离[8]。目前,腹直肌分离的诊断标准与测量方法尚未统一,这也导致不同的研究者对产后腹直肌分离患病率的报道存在一定差异。刘雅丽等[9]开展的一项系统综述发现,中国育龄期妇女腹直肌分离的患病率为45.14%。SPERSTAD J B等[10]研究发现,产后6周、产后半年腹直肌患病率分别为60%、45%。本研究中,产后腹直肌分离的患病率为61.88%。总体而言,产后腹直肌分离的患病率较高,给产妇的心理及身体健康可造成一定的影响。

3.2 产后腹直肌分离决策树C5.0模型的临床价值

产后健康管理受到临床医生和产妇的重视。国内对于腹直肌分离更加侧重于产后的修复治疗,而忽略了产前及妊娠期的预防。了解产后腹直肌分离的危险因素,有针对性地采取相应的预防措施,对降低产后腹直肌分离的患病率、提高产后生活质量具有重要的意义。本研究分别采用Logistic回归模型与决策树C5.0模型对产后腹直肌分离的危险因素进行预测,以探讨产后腹直肌分离的危险因素与最优模型。Logistic回归模型操作简单、高效,容易理解,从特征权重即可看出不同变量对最后结果的影响,是探讨二分类问题中最常应用的方法。决策树是一种新型的数据处理方式,属于机器学习的一种,通过对训练样本的学习,建立分类规则; 依据分类规则,实现对新样本的分类,是直观运用概率分析的一种图解法,由于这种决策分支画成的图形很像一棵树的枝干,因此被称为决策树。目前, Logistic回归模型在医学领域应用广泛,决策树C5.0应用相对较少。

图1 产后腹直肌分离决策树C5.0树形图

图2 决策树C5.0和Logistic回归模型在训练集中的ROC曲线图

然而,相较于Logistic回归模型,决策树模型的预测准确性较高,且其结果以树形图的形式呈现,更加直观易懂[11]。本研究结果表明,决策树C5.0模型在测试集与训练集中的准确度、灵敏度及AUC等各项指标均优于Logistic回归模型。决策树C5.0模型与Logistic回归模型均显示,喂养方式、年龄、快速收缩肌电值及产后腰背痛是产后腹直肌分离的预测因子。此外,决策树模型还纳入了分娩方式、新生儿出生体质量及紧张收缩肌电值这3个变量,造成这种差异的原因一方面是由于2种模型的检验方法存在差异,另一方面是由于决策树不断分层使样本量减小,更趋于在同一类别的产妇中挖掘危险因素[12]。

3.3 产后腹直肌分离的决策树C5.0模型分析

在决策树模型中,第1层的划分依据为喂养方式,对于纯母乳喂养者,其产后腹直肌分离的患病率明显低于混合喂养者,这说明纯母乳喂养不仅有利于新生儿的生长发育,对于母亲而言,纯母乳喂养也可以降低腹直肌分离的患病率,促进产后恢复。决策树第2层显示剖宫产及产妇年龄较大者的产后腹直肌分离的患病率更高,张丽娜[13]也提出高龄分娩、巨大儿、剖宫产均是产后腹直肌分离的重要影响因素。剖宫产术需要将两侧腹直肌沿腹白线进行分离,术后缝合不良以及手术本身对腹直肌的损伤增加了产后腹直肌分离的患病风险。BLOTTA R M等[14]研究指出,腹白线的主要成分为胶原蛋白,随着年龄的增加,人体胶原蛋白水平下降,腹白线及腹壁肌肉的弹性逐渐减弱,导致腹直肌更容易发生分离。这提示临床医生应当在妊娠及产后早期对产妇进行健康教育,合理指导喂养方式,提倡母乳喂养,同时减少无指征性剖宫产,以降低产后腹直肌分离的患病率。决策树第3~7层析出的危险因素有新生儿出生体质量、快速收缩肌电值、紧张收缩肌电值及产后腰背痛。妊娠期不断增大的子宫对腹直肌的牵拉是造成腹直肌分离的主要原因,新生儿体质量越大,孕妇腹壁所承受的压力也就越大,腹直肌向两侧分离的程度就越严重,这与王琳等[15]研究结果一致。本研究还发现,在单因素分析中,腹直肌分离组的盆底肌电值相对较高,而同样在决策树第5层中,盆底肌电值越高,产后腹直肌分离的程度也越高,分析可能是因腹直肌分离组剖宫产率相对较高、对盆底肌的损伤相对较小造成的。腹直肌、腰背肌与盆底肌均是腹部肌群的一部分,腹直肌发生分离时,其力量减弱,对脊柱前屈、后伸、旋转等动作的参与度减弱,在一定程度上增加了盆底肌、腰背肌的负担,长期易造成腰背肌疲劳、疼痛[16]。

本研究也存在一定的局限性: ① 本研究为单中心、回顾性研究,其结果可能存在一定的偏倚; ② 本研究对产后腹直肌分离患者未能进行远期的随访观察,后续应开展多中心、前瞻性研究,构建更为完善的产后腹直肌分离的风险预测模型。

综上所述,本研究采用决策树C5.0与Logistic回归模型建立了产后腹直肌分离的风险预测模型,结果显示产后腹直肌分离的患病率较高且影响因素复杂,相较于传统的Logistic回归分析法,决策树C5.0可以更好地预测产后腹直肌分离,为疾病早期筛查与预防提供参考依据。