李嗣真《书后品》中“逸品”用法辨正

唐 波/四川师范大学 艺术研究院,四川 成都 610000

石守谦曾指出,由于古代艺评活动主要依据“创作者的‘心’、作品的‘骨气’与‘格律’之间的关系,却苦于没有形式共识的依据,因而产生评价的困扰。在此状况之下,品评就无法经由作品本身的形式构成一步步地推得,反而须赖完成后的效果回过头来评定完成以前的创作活动。”[1]古代“书品”(或“画品”)著述的诞生,则集中反映了这一特点。于此而论,倘若某语汇作为独立分品目录被艺术史家使用,实则意味着是对某类艺术价值认知的重要提升。初唐李嗣真《书后品》是传世至今涉及到最早使用“逸品”的书品著述。于是,李嗣真被学术界普遍视为是最早使用“逸品”来分品的艺术史家。事实上,《书后品》中“逸品”的用法,在《佩文斋书画谱》(四库本)、《法书要录》(明·津逮秘书本)、《书苑菁华》(清·藏修堂丛书)、《说郛一百二十卷》(明·宛委山堂本)和《历代书法论文选》(上海书画出版社)等版本中用法差异甚大。有的独立作为“分品目录”使用,有的则只属于“赞曰”中的修辞表达。因此,关于李嗣真“逸品”是否作为“分品目录”使用,从文献本身而言,也就成了一个亟待厘清的问题。

一、将李嗣真“逸品”视作“分品目录”的研究举要

(一)岛田修二郎在《逸品画风》一文中写到:“事实上,逸品的名目也不是朱景玄首倡的,早在张怀瓘倡出神、妙、能三品之前,李嗣真已立下逸品之名。李嗣真对诗、书、画的品评,虽写了三部著作,但是其中的诗、与画的品论,已佚失不存,因而留存到今天的,只有关于书之品评的《书后品》一部而已。……此中的三部著作,若就逸品来品评,发现在诗中终不见有逸品之人,然在画中登上逸品的却有四人,而在《书后品》上,登上逸品的则有李斯、张芝、钟繇、王羲之、王献之五人。”[2]

(二)邵宏在《衍义的“气韵”:中国画论观念史研究》一书中写到:“从现存的资料来看,最早以‘逸’品第艺术的著作,是唐·李嗣真(公元643—696)的《书后品》。在该书中他还告诉我们:在他曾写过的《画评》之中,有‘四人’被列为‘逸品’。由此看来,他应当是第一次在美术批评中提出‘逸品’这一概念。……从那些被《书后品》列为‘逸品’的书家来看,李嗣真十分推崇当时所公认的那些在艺术技巧上出类拔萃的大家。是书逸品有五人,李斯、张芝、钟繇、王羲之、王献之。”[3]

(三)胡新群在其博士论文《唐宋绘画“逸品说”嬗变研究》中写到:“从现存《书后评》(即《书评》)看,李氏评书计分四等十级,即,逸品;上上品,上中品,上下品;中上品,中中品,中下品;下上品,下中品,下下品。每品略加议论,每等又加评、赞。……其《书评》仿效庾肩吾《书品》,其《画评》亦应仿效谢赫《古画品录》与姚最《续画品》;《画评》与《书评》又都在三级九等之上,冠以‘逸品’。”[4]

对照组采用优质护理,为了为患者提供一个舒适、安全、和谐的住院环境,可将室内湿度维持在50%~60%,温度维持在21~24℃,且定期进行室内通风,保持室内光线温和,减少强光刺激。同时还需在术后加强患者心理疏导,加强预防性护理,注意预防各项并发症发生,为了避免窒息的发生,还需保持呼吸道通畅,及时清理口腔分泌物 [4-5]。

(四)张建军在《中国画论史》一书中写到:“其实画论中最早标出逸品之目的,并不是张怀瓘,而是更早的李嗣真,其《书后品序》云:‘吾作《诗品》……及其作《画评》,而登逸品数者四人’。……李嗣真《书后品》今天尚存,也确实是首列‘逸品’五人,李斯居首,被评为‘古今妙绝’、‘学者之宗匠’、‘传国之遗宝’;次列张芝、钟繇、王羲之、王献之’,评为‘旷代绝作’;逸品之后,又列上上品、上中品、……直到下下品,一共是九品。又称逸品为‘超然逸品’。”(1)需说明的是,画论中张怀瓘未曾使用过“逸品”分品。张建军此论,应是对朱景玄《唐朝名画录》序文中“以张怀瓘画品断神、妙、能三品,定其等格上中下,又分为三。其格外有不拘常法,又有逸品,以表其优劣也。”的误读而来。实际上,该句中“其格外有不拘常法,又有逸品”是朱景玄说的,而非张怀瓘,徐复观对该句亦有此误读。详见徐复观《中国艺术精神》,华东师范大学出版社,2001年,第186页。[5]

总之,受传世《书后品》的影响,以上诸家均将李嗣真该书中“逸品”看作是独立运用的“分品目录”。由于以上学者并不在版本目录学上着力,因此,其结论均缺乏对《书后品》中“逸品”用法的深刻反思与深入考证。

“陌生人”这个概念对于孩子来说是有疑惑的,像文章开头故事里那个救援人员是不是陌生人?警察是不是呢?消防员是不是呢?

二 、李嗣真“逸品”用法的追问与反思

“逸品”作为分品标准,在艺术领域影响极大。从美术史角度而言,这实与晚唐朱景玄在《唐朝名画录》中,将隐逸文人王墨、李灵省、张志和三人称为“逸品”,并将“逸品画风”明确界定为是“九品”之外的“非画之常法和本法”的新画法直接相关。由于唐朝文人社会的不成熟,朱景玄对“逸品”的追认,本质上也缺乏积极的书写。自宋朝开始,随着文人型社会的日渐成熟,“逸品”就倍受美术史家推重,譬如黄休复高喊“画之逸格,最难其俦。”[6]邓椿则继续高呼“然逸之高,岂得附于三品之末?”[7]就连徽宗皇帝也积极参与到了“神逸地位之争”(2)邓椿在《画继》中指出“至徽宗皇帝专尚法度,乃以神逸妙能为次”。可见,徽宗对“神逸”两品的地位有自己的明确判断。见(南宋)邓椿《画继》,载于安澜编《画史从书》(第一册),上海人民美术出版社,1963年,第69页。的讨论之中,等等。总之,在美术领域,“逸品”作为“分品”使用,确实发端于唐朝。

事实上,从文献角度而论,最先使用“逸品”一词的人实是初唐的李嗣真。因为,他在其《书后品》“序”中明确写到“吾作诗品,犹希闻偶合神交、自然冥契者,是才难也。及其作画评,而登逸品数者四人,故知艺之为末,信也。虽然,若超吾逸品之才者,亦当穷绝终古,无复继作也。故斐然有感而作书评,虽不足以对扬王休、闳阐神化,亦名流之美事耳。”[8]依此“序”可知,他在写“书评”(《书后品》)之前,已经完成了“画评”的写作,且明确指出“作画评,而登逸品数者四人”。由于李嗣真“画评”(3)关于李嗣真画学著述的名称,历代文献著录各不相同。经笔者考证应为《画品录》。详见唐波《李嗣真<画品录>考》,载《中华文化论坛》,2017年第6期。早佚,这里“登逸品”中“逸品”,到底有没有作为“分品目录”独立使用?若仅凭这句话实很难定论。因为,“登逸品”一词作为一个完整的表达,在初唐乃至中唐是一个使用极为普遍的称赞之辞,即语言的修辞表达。譬如初唐史学家姚思廉称赞梁武帝“六艺备闲,棋登逸品”[9],中唐诗人刘禹锡则有“诗家登逸品,释氏悟真筌”[10]等用法。若仅凭“序”中“登逸品”一语,就断定他将“逸品”作为“分品目录”独立使用,明显有断章取义之嫌。

由于该书在两类版本体例结构的“赞曰”中都有“超然逸品”一语,这即表明“逸品”一词在李嗣真《书后品》原书的体例结构中作为“赞曰”的内容是可以肯定的,但是否独立作为“分品目录”使用却值得商榷,有待进一步考证。

“’互动性’存在于口语交际的各个环节和话语理解的各个层面”,是指参与语言交流的双方在口语交际中形成听和说的交互作用。

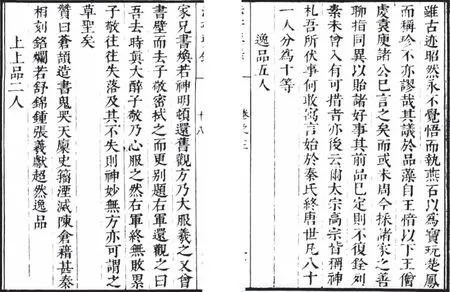

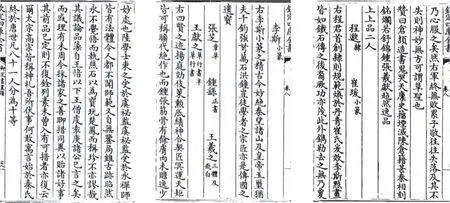

考《书后品》的体例结构,李嗣真采用了“分品+叙录+评+赞”的书写范式。但颇值得注意的是,该书在今天比较常见的几个版本的体例结构中,关于“逸品”用法却各有不同。譬如该书在《法书要录》(明代津逮秘书版本)[11]、《说郛一百二十卷》(明代宛委山堂本)[12]、《书苑菁华》(清藏修堂丛书本)中,“逸品”既是其体例结构中的“分品目录”,且还位于“九品”分品中的“上上品之上”,同时,还以“超然逸品”一语的形式出现在体例结构“赞曰”的内容之中(图1-1、1-2)。尚须指出的是,“津逮秘书本”被学术界公认“校订精审,素负盛名”[13],而1986年上海书画出版社(4)关于1986年上海书画出版社的《法书要录》,洪丕谟在“点校后记”中写到:“关于《法书要录》的版本,……明代毛晋校刻的《津逮秘书》本流传最广。此次点校,就是以一九三六年十二月上海商务印书馆初版影印的《丛书集成初编》所收《津逮秘书》本为工作底本的。……本书在对校过程中,除极少数文字稍有出入的地方,……作理校或本校对,或引用其他书籍作他校外,原则上不作理校、本校和他校对。”,以“津逮秘书”为底本出版了《法书要录》竖排繁体句读版,作为现代出版物,易得易读,对当前学术研究影响尤大。换言之,学术界认为李嗣真“逸品”是“分品目录”的认知,应主要受“津逮秘书本”影响而来。然而,该书在四库本《御定佩文斋书画谱》,以及1979年上海书画出版社出版的《历代书法论文选》中“逸品”一词,则只以“超然逸品”一语的形式出现在该书体例结构“赞曰”的内容之中,即不是独立运用的“分品目录”(图2-1、2-2、2-3)。目前学术界似乎并没有注意到《书后品》版本中的这一矛盾现象。

图1-1 津逮秘书本《法书要录·后书品》清华学校图书馆藏 图1-2 津逮秘书本《法书要录·后书品》清华学校图书馆藏

图2-1,2-2,2-3 《御定佩文斋书画谱·书后品》四库本

李嗣真本人在《书后品》中的“逸品”到底作何使用呢?长期以来,似乎并没有成为学术界的一个专门问题。但鉴于书画“分品”属于对艺术家艺术效果、艺术价值追认式书写的特殊性和重要性,因此,厘清该问题还是很有必要的。既然要讨论是否是“分品目录”,那么,“目录”又与著作版本及体例结构直接相关。

三 、李嗣真“逸品”用法辨正

考四库本《御定佩文斋书画谱》(5)有研究指出《佩文斋书画谱》主要抄袭了《古今图书集成》(初名《汇编》)而来,其中“卷8-10‘论书·书品’,出自(《古今图书集成》)《书家部》主要采自‘总论’部分,个别篇章出自《书法部》。”。见赵彦辉,李少鹏《<佩文斋书画谱>编纂问题初探》,载《文艺争鸣》,2015年第7期,第206页。和上海书画出版社出版的《历代书法论文选》(6)《历代书法论文选》由上海书画出版社和华东师范大学古籍整理研究室选编校点,但在该书“出版说明”中并没有指明所依据的具体底本。,在这两个版本中李嗣真《书后品》的体例结构为“李斯、张芝、钟繇、王羲之、王献之—上上品二人—上中品七人—上下品十二人—中上品七人—中中品十二人—中下品七人—下上品十三人—下中品十人—下下品七人”[14]。从“李张钟二王”到“下下品”,由高到底“分为十等”;然后“李张钟二王”及每品人名之后又依次为“叙录+评+赞”三个部分,属于典型的“分品+叙录+评+赞”的体例结构。但是这两个版本中“逸品”一词并没有作为一个独立的“分品目录”使用,而“逸品”只是出现在“秦相刻铭,烂若舒锦,钟张羲献,超然逸品”这句对“李张钟二王”书法“赞曰”的内容之中。换言之,《书后品》在此类版本的体例结构中“逸品”只属于“赞曰”内容的表达修辞,而非“分品目录”。

再考,李嗣真《书后品》在《法书要录》(津逮秘书本)、宋代陈思《书苑菁华》(清代藏修堂丛书本)、《说郛一百二十卷》(明代宛委山堂本)等本版的体例结构则为“逸品五人—上上品二人—上中品七人—上下品十二人—中上品七人—中中品十二人—中下品七人—下上品十三人—下中品十人—下下品七人”[15]。从“逸品”到“下下品”,由高到低“分为十品”。每品人名之后仍依次为“叙录+评+赞”三个部分。在此类版本中的“逸品五人”中的“五人”,实际上也是“李张钟二王”,所以“赞曰”的内容与《御定佩文斋书画谱》和《历代书法论文选》所载相同。但不同的是,“逸品”却独立作为“分品目录”使用。换言之,《书后品》在此类版本的体例结构中,“逸品”既属于“分品目录”,亦属于“赞曰”内容的表达修辞。

基于单一模型成像效果良好,继续进行多个球体模型成像,分别设定中心埋深相同和中心埋深不同两种情况进行成像,对结果进行分析。

事实上,若从两类版本的体例结构来看,该书有没有“逸品”的目录,都是“十等”,这都与李嗣真自谓的“始于秦氏,终于唐世,凡八十一人,分为十等”[8]134的“分品”结构吻合。若就本文所列举这几个常见的版本而言,无论《书后品》中的“逸品”是否独立作为“分品目录”使用,至少在体例结构上都是讲得通的。这也即是说,若从《书后品》自身的体例结构而言,已无法辨正该书中“逸品”是否独立作为“分品目录”使用了。

一场大战惊动了钱镇长。他终于出来了。镇长把保安拉开,训斥道:你是保安,不是保乱,怎么连这点规矩都不懂!钱镇长拉起地上的人,这才看清,原来是牛皮糖。牛皮爹,是您啊。怎么跑到这里来闹场火呢。

正如笔者所言,“逸品”作为一个特殊语汇,若作为“分品目录”独立使用,即代表着对某种类型艺术价值的追认式书写。从这个角度而言,有或没有,显然是一件差异很大的事情。由于两类版本中“逸品”的用法有异,因此,有一个必然是错误的。那么,到底哪类版本才是对的呢?又如何才能证明呢?其实,关于该问题的研究,历史并没有留下一个“死角”。因为李嗣真在《书后品》“序”中写道“吾作诗品,尤稀闻偶合神交、自然冥契者,是才难也。及其作画评而登逸品数者四人,故知艺之为末,信也。虽然,超吾逸品之才者,亦当敻绝终古,无复继作也。故斐然有感而作书评,虽不足以对扬王休、弘阐神化,亦名流之美事耳。”[16]据此可知,李氏作“书评”与“画评”构成前后相继的姊妹篇,且“书评”作于“画评”之后,所以“画评”一书中“逸品”的使用情况,实可成为求证《书后品》体例结构中“逸品”用法最直接的证据。众所周知,关于《画品》(今称《古画品录》)著述,谢赫首开其端。李嗣真的“画评”著述在文献记载中便有《后画品录》《画后品》《续画品录》等多种记载,但据笔者考证其书名实为《画品录》,这显然是顺谢赫《画品》而来。因此,谢赫的分品结构定会直接影响李嗣真《画品录》的写作。虽《画品录》早佚,但庆幸的是该书有相当部分内容在张彦远的《历代名画记》中为我们保留了下来。因此,通过《历代名画记》《画品》和《书后品》互参互证,笔者从五个方面进行了辨析,试图解开这个千年之谜。

首先,考《历代名画记》,张彦远征引李嗣真《画品录》内容共计17条[17],一共涉及到对19位画家的品评,且全部为“上品”画家,其中直接提到“上品”一词多达11次,提到“上品第一”1次,“下品”一词1次。假设李嗣真《书后品》原书的体例结构中已使用“逸品”来“分品”,且为最高品属实的话,那么,由于《画品录》成书于《书后品》之前,且两书为前后相继的姊妹篇,这正如四库馆臣再谈到这个问题时所言:“计其《画品》(按《画品录》)体例,亦必一律。”[18]常理而言,李嗣真《画品录》体例结构中也应使用“逸品”目录来“分品”绘画才对,且同样应属于最高品。然而,张彦远作为“画史鼻祖”(余绍宋语),在征引该书“上品”画家19人,尤其特别强调“上品第一”画家技艺超群、古今独立、包前孕后的情况下,却只字未提到“逸品”及相关内容,令人十分不解。若要能合理解释张彦远的这一做法,唯有李嗣真《画品录》中原本就没有使用“逸品”作为“分品目录”才能讲得通。

其次,再据张彦远征引《画品录》的内容可知,被李嗣真强调是“上品第一”的画家包含了顾恺之、陆探微和张僧繇,其具体叙评内容为:

Heinrich多米诺模型是典型的事故致因模型,该模型通过对大量安全生产事故发生的本质原因进行分析,提炼出了事故预测模型,在理论上为事故的预防和安全生产管理提供了科学依据[4],该模型强调事件的逐一线性发展会导致事故的发生. 如图1所示,将危险源(风险源)、隐患、事故3者存在着的连锁反应关系类比于此模型,从整个事故发展控制时机的选择上进行安全管理模式的划分,可以分为事后型安全管理、缺陷型安全管理、风险型安全管理[5]. 泰州大桥高速公路风险管理模式即基于此理论建立,并据此确定了危险源评估监控与隐患排查治理的串联型风险管理流程,如图2所示.

仔细审视李嗣真对顾恺之、陆探微和张僧繇的叙评,他所使用的关键赞辞有“独立亡偶”“绝倒”“万代蓍龟衡镜”“冠冕”“绝作”“万类皆妙”等。无独有偶,这种称赞与李嗣真在《书后品》中所谓“及其作画评,而登逸品数者四人,故知艺之为末,信也。虽然,若超吾逸品之才者,亦当敻绝终古,无复继作也。”中的两个关键赞辞“登逸品”(7)“逸”有“才质性情过于众类”的引申义,该句中的“登逸品”此意非常明显,且具有强烈的称赞之意。关于“逸”字的精神内涵,详见唐波《“逸”之品鉴标准溯源——唐宋逸品(格)研究补遗》,载《荣宝斋》,2015年第6期,第156页。与“敻绝终古,无复继作”的含义基本一致。可以说,《书后品》中这句话正是对《画品录》中这三人(登逸品者本四人,还有一人张彦远没有征引,已无从可考)叙评内容的高度概括与境界升华,充满无限的赞美与称颂之意。进一步而言,通过李嗣真对顾恺之、陆探微和张僧繇的叙评表明,“上品第一”即属于《画品录》中的最高品,因此,被赞为“登逸品”“敻绝终古,无复继作”,这正是体例结构中“分品”与“赞曰”在行文上的前后呼应。换言之,李嗣真《画品录》体例结构中的“上品第一”的分品,恰好对应着“登逸品”的赞辞,在该书中“逸品”绝对没有独立作为“分品目录”使用,而只是作为“赞曰”的表达修辞而已。

陆探微:“亡他寄言,故屈标第一。”此言过当。但顾长康之迹,可使陆君失步,荀勗绝倒。然则称万代蓍龟衡镜者,顾、陆同居上品第一。

对比两种方法检查对患者术前确诊率、误诊率、漏诊率。MSCT检查的术前确诊率、误诊率、漏诊率分别为90.0%、5.0%、5.0%,DR检查患者的确诊率、误诊率、漏诊率分别为70.0%、16.0%、14.0%,组间数据有统计学意义(P<0.05)。结果如下表。

顾恺之:顾生天才杰出,独立亡偶,何区区荀、卫而可滥居篇首,不兴又处顾上?谢评甚不当也。顾生思侔造化,得妙物于神会,足使陆生失步,荀侯绝倒。以顾之才流,岂合甄于品汇?列于下品,尤所未安。今顾、陆请同居上品。

因此,若要厘清“逸品”是否是“分品目录”,还须得从版本目录学入手。

第三,关于“画品”著述,谢赫《画品》(今本《古画品录》)首开其端,而后姚最又续写了《续画品》(今本《续古画品录》)。因为姚最的《续画品》不分品,因此李嗣真《画品录》必又顺承谢赫《画品》而来,其体例结构的处理,自然应与谢赫《画品》相关。考谢赫《画品》的体例结构为:第一品五人,第二品三人,第三品九人,第四品五人,第五品三人,第六品二人,其中谢赫对第一品中的第一人陆探微的叙评尤其值得注意。

张僧繇:顾陆已往,郁为冠冕,盛称后叶,独有僧繇。今之学者,望其尘躅,如周孔焉,何寺塔之云乎?且顾陆人物衣冠,信称绝作,未睹其余。至张公骨气奇伟,师模宏远,岂唯六法精备,实亦万类皆妙。千变万化,诡状殊形,经诸目,运诸掌,得之心,应之手。意者天降圣人,为后生则。何以制作之妙,拟于阴阳者乎?请与顾、陆同居上品。[17]394-395

当前我们在国内有关于村级土地利用规划进行当中所做的一部分的实施以及预测,都缺少在执行规划以后对所作出的成果进行评价这一环节。但是在村级土地利用规划的整个过程当中,对其实施进行评价是至关重要的一个部分。土地利用规划的过程要保持其完整性,在应有的制定规划要保证科学合理、实施执行保证准确高效之外,还应当对所制定的规划实施之后的效果进行细致的分析和总结。这样才能够及时有效的判断所拟定的土地利用规划是否合适、是否具有普遍的可行性。

谢赫《古画品录》云:“第一品五人 陆探微,穷理尽性,事绝言象,包前孕后,古今独立,非复激扬,所能称赞。但价重之极,于上上品之外,无他寄言,故屈标第一等。”[19]

这句话充分说明了谢赫分品的局限与不足,谢赫明知把陆探微放在“第一品”是委屈了他,由于“上上品之外”又“无他寄言”,即谢赫还没有找到合适的分品名目,只好“屈标第一等”。因此,从形式看陆探微还是属于“第一品第一人”。李嗣真在《画品录》中将谢赫的“第一品”到“第六品”,整合成了“上品、中品、下品”三品,这样更加符合自汉末以来的人物品藻形式,虽然这可视为是对谢赫《画品》体例结构的推进,但是李嗣真却仍将顾恺之、陆探微和张僧繇视作“上品第一”,而没有单独以其它品目相称,显然这又与谢赫处理陆探微的方式又完全相同。这足以表明李嗣真仍然没有走出谢赫分品的局限与不足,仍然属于“上上品之外,无他寄言”,即李嗣真也仍未找到一个恰当“分品目录”来指称那些超一流的画家。此亦可证李嗣真《画品录》的体例结构中没有使用“逸品”作为“分品目录”。

药物临床试验数据核查是一项全新的工作,时间紧、任务重、专业性要求高,且备受社会各界关注。研究核查处克服困难,创造性地开展了工作,确保了药物临床试验数据核查稳妥有序开展。针对试验过程中的关键数据,他们开发药物临床试验数据自查报告填报系统,增强筛选被检查对象的有效性;制定了与国际标准接轨的核查要点和判定原则,建立了符合WHO标准的临床试验检查体系;并制定了严谨的工作程序,做到了检查公开透明、公平公正。

第四,李嗣真《书后品》中对“李斯、张芝、钟繇、王羲之、王献之”的叙录内容也颇值得推敲,具体内容为:

李斯小篆:右李斯,小篆之精,古今绝妙。秦望诸山及皇帝玉玺,犹夫千钧强弩,万石洪钟。岂徒学者之宗匠,亦是传国之遗宝。

张芝章草、钟繇正书、王羲之三体及飞白、王献之草行书半草行书:右四贤之迹,扬庭效伎,策勋底绩。神合契匠,冥运天矩,皆可称旷代绝作。[8]135

若将李嗣真对《画品录》中“上品第一”四位画家的叙评与《书后品》中对“李张钟二王”五位书家的叙评进行比较,不难发现,他所使用的修辞语言高度一致。譬如称赞这四位画家是“敻绝终古,无复继作”,而称赞这五位书家是“古今绝妙、旷代绝作”。值得注意的是,李嗣真在《画品录》中之所以采用“上品第一”来分品超一流的画家,实属于“上上品之外,无他寄言”的权宜之计,抑或无计之计。因此,在李嗣真画品著作的体例结构中“上品第一”与谢赫的“上上品之上”的处理应是一回事。由于李嗣真《书后品》是继《画品录》之后的姊妹篇,既然《画品录》用“上品第一”来分品超一流的画家,那么《书后品》则理也应用“上品第一”来分品超一流的书家,才符合逻辑。无独有偶,若《书后品》的体例结构中没有“逸品”的分品目录,那么“李张钟二王”五人在分品形式上则刚好呈现为“上上品之上”的做法。这可以说与李嗣真在《画品录》中使用“上品第一”来指称顾恺之、陆探微和张僧繇完全是一回事。可以看出,李嗣真的书画分品从根本上确实没有走出谢赫“上上品之外,无他寄言”的局限与不足。于此而论,《书后品》中的“逸品”,也不可能独立用作“分品目录”。

第五,还有一点证据也颇为重要。在《书后品》的所有版本中,李嗣真开篇都明确写道“始于秦氏,终于唐世,凡八十一人,分为十等”[8]134。请注意是此处用的一个“等”字,假若原书中有“逸品”的“分品目录”,再加“上上中下再分上中下”的“九品”,李嗣真应说“分为十品”才符合语言表达习惯,而不应是“分为十等”。若原书中没有“逸品”的“分品目录”,而只是将“李张钟二王”先单独列出,从形式上而言则恰好自成“一等”。如此一来,这“一等”再加上“九品”,从语言表达的习惯上讲,则正好是“分为十等”,而非“分为十品”。此亦表明李嗣真《书后品》的体例结构中没有使用“逸品”作为“分品目录”。

由于李嗣真《书后品》是顺承《画品录》而来的姊妹篇,通过对张彦远征引《画品录》体例结构的仔细分析与比对,发现李嗣真因为在分品结构上仍未走出谢赫《画品》中“上上品之外,无他寄言”的局限性,而致使他在书画品著述的体例结构中,也仍然没有找到一个更加适合的分品术语来分品那些最优秀的书画家。关于《书后品》中的“登逸品”“超然逸品”,其实都只是其“赞曰”内容中的表达修辞,而非独立运用的“分品目录”。

结 语

由于李嗣真《书后品》作于其姊妹篇《画品录》之后,因李嗣真作画评时仍未走出谢赫《画品》中“上上品之外,无他寄言”的分品局限与不足,《书后品·序》中所谓“登逸品数者四人”,只是他在《画品录》的“赞曰”中对“上品第一”的四位技艺超群的画家的表达修辞。受此影响,其《书后品》中的“超然逸品”,也只是他对“上上品之上”五位书家在“赞曰”中的表达修辞。通过对张彦远征引《画品录》内容的详细对比分析可知,“逸品”一词,无论是在李嗣真的《书后品》中,还是在其《画品录》中,均不作“分品目录”独立使用。

鲁迅曾说:“清朝的考据家有人说过,‘明人好刻古书而古书亡’,因为他们妄行校改。我以为这之后,则清人纂修《四库全书》而古书亡,因为他们变乱旧式,删改原文。”[20]由于目前所见的《书后品》各种版本,均是明清人刊刻,因此,一些版本中将“逸品”用作“分品目录”,应是明清以来的刊刻者所加,并非原书所有。