遗传性易栓症的2 例分析

唐娇 陈茗 张焕基 林茂欢

作者单位:1.中山大学附属第八医院心内科(518033)

2.中山大学孙逸仙纪念医院呼吸与危重症医学科

3.中山大学孙逸仙纪念医院心内科

*通信作者

深静脉血栓形成(DVT)指血液在深静脉内不正常凝结引起静脉回流障碍,常发生于下肢。血栓脱落可导致肺动脉栓塞(PTE),DVT 与PTE 统称为静脉血栓栓塞症(VTE)。易栓症是引起VTE 的病因之一。易栓症一般分为遗传性和获得性。蛋白C(PC)、蛋白S(PS)和抗凝血酶(AT)缺陷是中国人群最常见的遗传性易栓症致病机制[1]。本文回顾性分析中山大学孙逸仙纪念医院收治的2例遗传性易栓症,结合文献对其诊疗过程进行讨论和分析,以提高对易拴症的认识。

1 病例资料

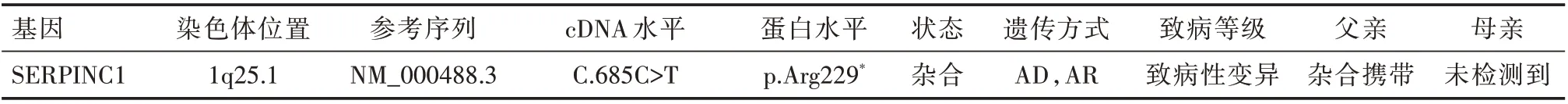

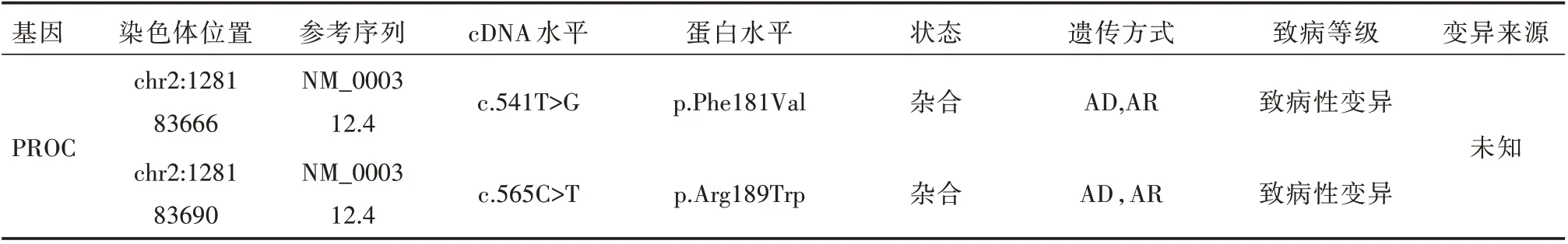

患者1,女,25 岁,因“左下肢肿痛10 天,气促3 天”入院。患者10 天前无明显诱因出现左下肢肿痛,外院考虑“筋膜炎”,予“塞来昔布”对症治疗。3 天前出现气促,伴乏力、头晕,无胸痛、咯血、呼吸困难等。我院急诊查CTPA示:肺动脉主干分叉处及双肺动脉干及其分支多发血栓形成,考虑“急性肺栓塞”,予“阿替普酶8 mg iv 并生理盐水50 ml+阿替普酶52 mg 静脉泵入”溶栓,序贯予“克赛0.6 ml 皮下注射q12h”,后予“利伐沙斑15 mg bid”,3 天后复查CTPA 示:肺动脉主干分叉处血栓已吸收,双肺动脉干及其分支内血栓较前减少、缩小。未婚未育,否认避孕药使用史。家族中多位亲属有“DVT 和PTE”病史。查体:体温:36.2℃,脉搏:83 次/分,呼吸:26 次/分,血压:117/103 mmHg。神志清楚,心、肺、腹无异常。双小腿浮肿,左小腿周径49 cm,右小腿周径48 cm。辅助检查:三大常规、生化、甲状腺功能、传染病、肿瘤标志物未见明显异常,凝血功能:D-二聚体:168.62 mg/L FEU,下肢血管超声:左侧腓静脉远端内异常实质性回声,考虑深静脉血栓形成。初步诊断:CVT。抗β2-糖蛋白1 抗体、抗心磷脂抗体三项、类风湿两项、血管炎四项、风湿四项、免疫八项、抗双链DNA抗体阴性,除抗PCNA 抗体++外余抗ANA 抗体谱均阴性,基本排除自身免疫性疾病和抗凝脂综合征。易栓症检测提示:蛋白C64.4%↓(ref:70%-140%),蛋白S65.1%(ref:60%-130%),抗凝血酶III40.3%↓↓(ref:85%-135%),考虑易栓症。因患者年龄<50 岁,家族中多人VTE 病史,不排除遗传性易栓症可能。基因检测提示SERPINC1 基因杂合致病性变异(见表1),家系检测父亲杂合携带,母亲未检出,此位点突变可引起遗传性AT-Ⅲ缺乏症,呈常染色体显性或隐性遗传。出院后予利伐沙班长期抗凝治疗。患者2,女,31 岁,因“左下肢肿痛7 年,右下肢肿痛1周”入院。患者7 年前正常妊娠自然分娩后出现左下肢肿痛,外院诊断“DVT”,并行腔静脉滤器植入术,术后规律服用抗凝药。3 年再次妊娠,停用抗凝药,予保胎后自然分娩。1 周前无明显诱因出现右下肢肿痛,无胸痛、咯血、呼吸困难、气促等不适,外院查CTV 示:右侧胫后静脉未显影,考虑闭塞;右侧髂静脉、股静脉近段显影不良,考虑血栓形成,相应管腔中-重度狭窄。予抗凝、止痛等治疗,症状缓解。为进一步诊治入院。已婚已育,否认避孕药使用史,否认家族中类似疾病史。查体:体温:37.0℃,脉搏:79次/分,呼吸:20 次/分,血压:97/63 mmHg。神志清楚,心、肺、腹未见异常,双下肢无水肿。辅助检查:三大常规、生化、甲状腺功能、传染病、肿瘤标志物未见明显异常,凝血功能:D-二聚体:0.79 mg/L FEU,抗β2-糖蛋白1 抗体、抗心磷脂抗体三项、类风湿两项、血管炎四项、风湿四项、免疫八项、抗ANA 抗体谱、抗双链DNA 抗体阴性,下肢动静脉彩超未见异常。易栓症检测提示:蛋白C 41.5%↓(ref:70%-140%),蛋白S 84.8%(ref:60%-130%),抗凝血酶III82.6%(ref:85%-135%),考虑易栓症。因患者年龄<50岁,复发性VTE,考虑遗传性易栓症。基因检测提示PROC基因杂合致病性变异,可导致PC 缺乏引起的易栓症3 型,呈常染色体显性或隐性遗传(见表2)。出院后予利伐沙班长期抗凝治疗。

表1 患者1 基因突变结果

表2 患者2 基因突变结果

2 讨 论

易栓症(Thrombophilia)是指抗凝蛋白、凝血因子、纤溶蛋白等遗传性或获得性缺陷,或存在获得性危险因素导致高血栓栓塞倾向[5]。遗传性易栓症主要包括凝血因子V基因G1691A 突变(leiden 突变)、凝血酶原G20210A 突变、PC 缺陷、PS 缺陷、AT-III 缺陷、纯合型亚甲基四氢叶酸还原酶(MTHFR)基因突变等[2]。获得性易栓症常见于易栓疾病(如抗凝脂综合征、肿瘤性疾病等)以及易栓状态[8]。易栓症临床表现主要为VTE,某些类型亦可表现为年轻早发的急性冠脉综合征等动脉血栓事件,其中DVT 和PTE 最常见[5]。

目前尚无充分证据表明常规遗传性易栓症筛查有助于改善VTE 患者预后,故目前只推荐高危人群(有明显VTE 家族史、复发性VTE)或者具有抗凝蛋白缺陷特殊临床表现的患者行遗传性易栓症筛查[8]。患者1 有明确VTE家族史,患者2 为复发性VTE,均为高危患者,辅助检查排除抗磷脂综合征以及肿瘤性疾病等常见获得性病因,行遗传性易栓症筛查非常有指征。

遗传性易栓症筛查项目包括抗凝血酶、PC、PS 活性。静脉血栓事件急性期可因抗凝蛋白消耗,出现抗凝蛋白水平暂时性下降;肝素对抗凝血酶活性有一定影响,建议停用至少24h 再行检测;华法林抗凝治疗中常伴有PC 和PS活性下降,建议停用至少2 周再行检测[4]。患者1PC 轻度降低,因急性肺栓塞史,不排除受VTE 急性期影响。肝素可增加AT-III 活性,患者1 已使用肝素情况下,抗凝血酶III 活性仍明显降低,AT-III 缺陷症诊断明确。患者2PC 水平降低,结合病史和辅助检查可排除VTE 急性期影响,虽检测前予利伐沙班治疗,但目前尚无文献指出利伐沙班对PC 检测影响,考虑PC 水平下降具有临床意义。

遗传性易栓症的确诊依赖基因诊断,已报道多个位点突变可导致AT-III、PC、PS 不同程度改变,但并非所有突变均有意义。美国医学遗传学和基因组学(ACMG)基于28 个判断标准(criteria)将变异位点分为了致病性(Pathogenic)、可能致病性(Likely pathogenic)、意义未明(Uncertain significance)、可能良性(Likely benign)和良性(Benign)五个级别[3]。患者1 基因检测示SERPINC1 基因杂合致病性变异,患者2 基因检测提示PROC 基因杂合致病性变异,均为最高等级的突变,有临床意义。

编码AT-Ⅲ的SERPINC1 基因对突变敏感性极高,任何微小的突变都可能导致AT-Ⅲ缺陷,使血栓形成风险增加9.8 倍[6]。遗传性AT 缺陷分两型:Ⅰ型为AT 活性和含量降低;II 型为含量正常,但功能降低。临床上常见的AT缺乏多为II 型,目前我院只能检测AT-III 活性,暂无法判断患者1 分型。生理条件下,PROC 基因编码的PC 主要以无活性的酶原形式存在,可被内皮细胞表面的凝血酶和血栓调节蛋白复合体激活成APC,在协同因子PS 存在时,可选择性降解凝血因子Va 和VIIIa,发挥抗凝作用[2]。PROC基因突变引起PC 量或活性下降,导致抗凝功能受损。遗传性PC 缺乏常见突变有Arg189Trp、Asp297His、K193del、Arg147Trp、Lys150del。Arg189Trp 突 变 不 显 著 影 响PC 含量,但会导致蛋白结构改变,阻碍PC 发挥作用,是中国VTE 的普遍危险因素[7]。

易栓症长期管理主要目标是预防血栓事件复发。对于血栓反复发作且无明显出血风险的患者,应行长期/终生抗凝[5]。低分子肝素和华法林可有效应对急发血栓栓塞以及长期治疗血栓栓塞性疾病,新型口服抗凝药亦有效,并且可能比肝素和华法林更安全,颅内出血风险更小[8]。病例两名患者均予利伐沙班终生抗凝。

静脉血栓属于多基因-环境因素疾病,遗传因素占60%以上[3]。遗传性易栓症相关抗凝蛋白缺陷的检测受多种因素影响,近些年来基因检测技术的发展,可使其获得早期诊断。对高危VTE 患者,建议尽早行基因检测,以早诊断早治疗,从而调整抗凝方案以更好预防血栓栓塞风险。

本文2 例病例数据收集不涉及个人隐私和商业利益,经中山大学孙逸仙纪念医院伦理委员会审批,且研究前获患者知情同意。