一例罕见冷凝集素综合征的患者血浆置换的护理

吴克阳 余娜 刘强强 黄燕梅

作者单位:中山大学附属第一医院(510080)

*通信作者

冷凝集素综合征是由于自身反应性红细胞凝集及冷诱导因素导致慢性溶血性贫血和微循环栓塞为特征的一组疾病[1]。冷凝集素主要为IgM 抗体,此类冷抗体在体温31℃以下时作用于自身红细胞抗原而发生可逆性的红细胞凝集[2],其主要临床表现为在较低体温下出现寒战高热、肢端发绀、血管雷诺现象、血红蛋白尿、肾功能衰竭等症状。该病罕见发病率约为百万分之一,多为60-69 岁女性[3]。我院于2021 年8 月16 日收治1 例冷凝集素综合征患者,在救治过程中通过对环境、患者、血浆置换过程中滤器及配套管路温度的调控与监测以及输注液体预热的方法,逐渐提高了血浆置换的效率,从而达到治疗过程中目标血浆置换量2000-3000 mL,最终在5 次血浆置换治疗后清除冷凝集素的主要为IgM 抗体,使患者血红蛋白由17 g/L上升至108 g/L,冷凝集试验由1:512 下降至1:128,直接抗人球蛋白试验(Coombs)阳性由阳(4+)下降至阳性(2+),生命体征稳定,脏器功能好转出院,现将护理体会报告如下。

1 病情摘要

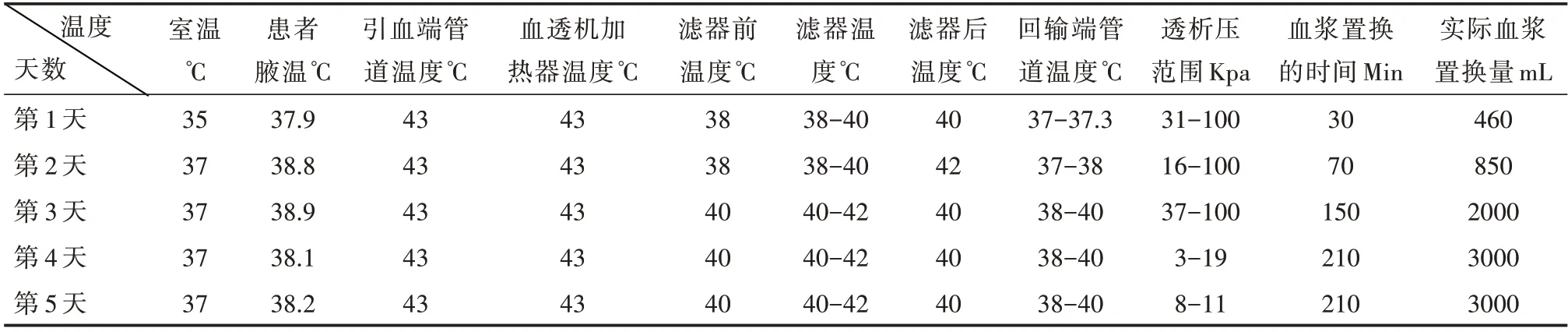

患者,男,46 岁,因“发热,咳嗽咳痰2 月余,意识模糊半天”于2021-8-9 入院,入院生命体征为T:36℃,P123 次/分,R26 次/分BP95/62 mmHg,查血常规WBC11.86×109/L,Hb 83 g/L,CT提示全身淋巴结肿大、双下肺炎症,予抗感染,药物降温等对症处理。8-16 患者出现意识淡漠,双下肢皮疹,逐渐蔓延至躯干,查WBC 22.32×109/L,Hb 25 g/L,抽血时发现血液抽出后即出现凝集情况,与检验科沟通后,怀疑血液冷凝集可能,后将标本试管置于37℃左右的保温杯中运送检查,血液凝集现象消失。检验结果显示:血冷凝集素试验(+);就诊过程中患者出现气促,指脉氧下降至60%,予气管插管机械通气。患者拟“发热查因、冷凝集素综合征、急性溶血性贫血和肺部感染”,收入我科重症监护室。入院时呈镇静镇痛状态,肢端冰冷,全身可见散在青斑,颈部、腹股沟可扪及数个肿大淋巴结。8月17日经多学科会诊后予抗感染,血浆置换、丙种球蛋白封闭抗体、激素、输注洗涤红细胞等治疗。患者行血浆置换治疗相关温度变化如表1。

表1 患者血浆置换治疗相关温度变化

2 护 理

2.1 血浆置换前护理 (1)环境准备 保暖是CAS 唯一最可靠、有效的防治方法[4]。予单间病房,室内放置温湿度计,时时监测温湿度。使用两台暖风机1000W/台,加湿器调节室内温度和湿度,使室内温度保持在30℃、湿度保持在50-60%。血浆置换前将室内提前1 小时预热至37℃,湿度保持50-60%,关好门窗,减少人员出入防止温湿度波动。(2)患者准备 保持患者的体温维持在37-38℃左右,气垫床上面放置升温水毯,温度上限设定在37℃-40℃,确保体温金属探头妥善固定于患者的腋下,时对患者的体温的监测,动态的进行体温管理,当患者体温低于37℃时,应及时加盖棉被保暖;当患者体温高于38.5℃,将适当调节室温调至36-37℃,防止热损伤。(3)物品准备 血浆置换配套管路及滤器、预充液体提前1 小时在40℃的恒温箱内进行预热。置换使用的血浆、白蛋白溶液、置换液均置于37℃室温内复温后使用。

2.2 血浆置换中护理 (1)温度监测与调控冷凝集素综合征患者血浆中冷抗体活性随着环境温度的降低而渐活跃,凝集的红细胞在37℃时即可逆性解聚[5]。因此,血浆置换过程中持续做好温度的监测与调控,使患者核心温度维持在37 ℃左右。血浆置换时,当血液从人体引出后会造成患者热量散失,体温下降。由于该患者的特殊性,自身冷抗体IgM 阳性,温度散失及体温下降可能会引起患者红细胞凝集。因此,冷凝集素综合征患者血浆置换时必须控制这种热量的散失。血浆置换过程中在正常使用血透机的加热装置的基础上,需时引血端、滤器前管道、滤器、滤器后管道、回血端尽量保持恒温(37℃-43℃)。运行后前一小时每15 min 监测引血端、滤器前管道、滤器、滤器后管道、回血端的温度,同时监测患者体温和血浆置换滤器及管路压力的变化,稳定后改一小时每30 min 监测,两次稳定后改每小时监测,使用红外线测温仪监测。该病人在血浆置换过程中,主要采用暖宝宝贴贴附于所有血浆置换管路,包括引血端、滤器前管道、滤器、滤器后管道。暖宝宝使用后2 h 能达到恒温的状态,温度约为43-45℃。在血浆置换过程中,出现过患者体温有下降至36.2℃,后面采取暖风机对室内加温,同时调高加热毯的温度,最终使患者的体温维持在37 ℃左右。保暖是血浆置换的关键,确保温度相对恒定能保障滤器使用寿命,提高血浆置换的效率,最终达到目标置换量,提高患者的。动态调整并监测环境、暖风机、加温毯的温度,使患者核心温度维持在37 ℃左右,是冷凝集素综合征(CAS)的患者血浆置换治疗中的护理的关键。(2)输血护理经血液科及输血科会诊后,考虑患者极度贫血,建议输注洗涤红细胞纠正贫血。在输注前一般采取提前1 小时联系输血科,输血科使用恒温箱将洗涤红细胞进行适当复温,恒温箱温度设定37℃[7]。此外输血器需提前半小时放入恒温箱(37℃)内进行预热,使用时应再次测量温度,确保温度在接近正常温度后再进行输注,以确保临床输血安全和有效[8]。输血前严格执行三查九对,输注速度应缓慢30 滴/分,输血过程中要密切观察有无输血不良反应,尤其是溶血反应。(3)静脉用药护理静脉输注的药物在保持药物无菌状态且不影响药效的情况下均应放提前半小时置于恒温箱进行预热,恒温箱温度设置为37 ℃,输注前再次测温,以保证输注温度和药效。药物输注时可采用输液专用加热器进行持续的加热,最终保障输入的药液温度。(4)血标本的送检 护士将需要采血的试管提前1 小时放入恒温箱预热,恒温温箱温度设置为37 ℃,采血时备好装有37℃左右水的保温杯,为确保留取的血标本不发生冷凝集情况,采血后立即送检。(5)皮肤及尿液的观察 应密切观察患者耳廓、鼻尖、手指足趾有无发绀及发绀范围大小变化的情况。观察尿液的颜色、量、性质,如尿液出现酱油色尿、浓红茶样尿及时通知医生并配合进行及时的处理。

2.3 血浆置换后护理 血将置换后继续对患者进行体温监测与调控,预防低体温和热损伤。冷凝集素综合征患者一旦血液温度低于31℃。冷抗体就会与红细胞抗原相结合,发生溶血,所以持续保暖很重要。根据体温监测数据及时调节加温毯温度,使患者腋下体温最好维持在正常体温范围内36.2℃-37.2℃,防止患者体温长时间超过38℃,避免发生热损伤。该患者在血浆置换后3 小时,体温监测显示较快上升至39.0℃,患者面色干红、四肢皮肤干热,痰液粘稠伴有痰痂,因此下调加温毯温度,30 min 后患者体温开始下降,下降至38.2℃,1.5 h 后降至37.2℃,观察患者耳郭、鼻尖、全身、手指及足趾无新发紫绀情况。

2.4 出院健康指导 (1)保温指导 注意保暖是本病最可靠、有效的防治方法。患者应注意保暖,晨晚间气温低时及时增加衣物,注意耳廓、鼻尖、手部、足部部位的保暖,必要时戴耳套、口罩、戴手套和穿袜套等;尽量呆在温度比较缓的地方和避免到寒冷的地方;必要时准备体温计,根据自身的体温变化调节室内的温度,所调节的室温应尽量使自身的体温维持在人体正常体温。(2)营养指导 患者多吃营养丰富,好吸收,易消化温热的食物,高蛋白、高维生素、低脂食物、高纤维,禁食生冷食物。(3)规律生活与运动 调整日常生活与工作量,有规律地进行活动和锻炼,避免劳累,平时应多留意自己的耳郭、鼻尖、全身、手指及足趾无发紫绀情况,如有应及时保暖。留意尿色,如有异常尿色加深呈酱油色应及时就医。

冷凝集素综合征患者血浆中冷抗体活性随着环境温度的降低而渐活跃,凝集的红细胞在37℃时即可逆性解聚。血浆置换治疗过程应通过查看患者体温和滤器的跨膜压的变化对引血端、滤器前管道、滤器、滤器后管道、回血端进行温度监测和调控。同时对环境、患者、血透机及其配套耗材、输入液体等进行温度监测和调控,预防低体温和热损伤,可确保血浆置换顺利进行最终达到目标置换量,最大程度上清除IgM 抗体,改善溶血,改善脏器功能。