关于自我与梦想的拷问

——《忒修斯之船》述评

贺 喜

(江苏师范大学 江苏 徐州 221000)

一、抽象的概念与舞蹈语言

忒休斯之船是西方哲学中最古老的思想实验之一,它提出了这样一个问题:如果一个物体的所有组成部分都被替换了,那它还是原来那个物体吗?在这个哲学概念下,编导聚焦在身份更替的变迁中,用现代舞的语言和方式,讲述了一个人在弥留之际,翻越记忆围墙,发现曾搁浅之梦,于是穿越不同时空,寻找梦的碎片与信念的故事。

从戏剧结构上来说,《忒休斯之船》有人物(老人)有情节(穿越时空寻梦)也有矛盾,但是三者并没有戏剧逻辑上的关联,而是以一种拼贴式,碎片化的呈现,着重于让观众安静下来,以一种近乎卓别林哑剧的形式——只交代演员当下行为,通过对道具和舞美的使用来提醒观众,剧情发展到“这里”就应该转折了,极具内容的抽象感。再来是形式的抽象感,舞蹈拙于叙事而长于抒情是舞蹈永恒的议题,独舞的叙事恐怕更是是局限重重,于是《忒休斯之船》从道具中找寻能触发观众共情的因素,使得观众雾里看花的同时又从这些道具和氛围中体会探索人生、追逐梦想和审视自我的孤独感。综上所述,舞剧具有抽象感的两点,一是形式所致,二是内容所需,《忒休斯之船》并没有低估观众的理解能力,而是以编导的想法为内核,以舞者的身体为外壳,表达编导和演员的初心,不迎合大众,任凭观众自由理解,如果为了使观众看懂而看懂,就失去了作为现代舞关注舞者个人生存状况(王玫)的特点,有时让观众自己体会甚至会得出更加“高深”的见解。

二、作为舞蹈剧场的《忒休斯之船》

《忒休斯之船》是一个典型的舞蹈剧场作品,那么何谓舞蹈剧场?舞蹈剧场这一概念由上世纪七十年代的著名舞蹈家皮娜·鲍什提出,舞蹈剧场,德文Tanz the Clter,英文Dance theatre,这是一种手段高度综合的剧场演出形式,它摒弃了古典芭蕾意义上的美学。区别于舞剧,它很少去讲述一个连贯的故事,甚至可以完全没有故事情节,是用一种近乎蒙太奇的手法将一些碎片化的场景拼贴在一起,它又区别于传统意义上的舞蹈诗,不去刻意寻求意境和美感,而是注重舞蹈本身和演员的肢体,打破音乐的桎梏,一切声音皆可以用作音乐。简而言之,即剧场中包含的所有事物都可以利用起来为舞蹈本身服务,包括舞蹈影像的使用、文字和独白的使用、音乐的使用甚至是观众本身。

《忒休斯之船》作为舞蹈剧场作品,有其独特的魅力与亮点,欣赏舞蹈艺术就应该走进剧场里,因为观众的随机性会给表演增加偶然性和不确定性。胡沈员一开始采用的出场方式是从观众席中戴着面具出现,并以互动的形式随机挑选观众在纯白的面具上涂上颜料,南宁站巡演中胡沈员挑选了一个小孩为其面具上色,但是女孩年龄太小,看见近似于人脸的白色面具受惊大哭,并且愈演愈烈,这时观众们都觉得可爱,哄堂大笑,这个与观众的互动环节也成为了演出的一部分,观众也参与了这场表演。开头已经引人入胜,结尾也给人以一种情怀的感动,胡沈员斜挂在旋转舞台的爬梯上,随着舞台的旋转而蹁跹起舞,配合着大树和小白船像极了童话中的小王子,接着地陷舞台缓缓升起,舞蹈中音乐作曲人李星宇在一束白光下弹着小白船,原来音乐是现场的即兴伴奏,不禁让人心里怀念起梦中儿时的小白船,圆满结束的背后是主创人员们精心打磨的汗水。

三、时空中“自我对话”的纯舞段

这里所谓的纯舞段指不依靠道具与演绎,而是将演绎的成分完全融入舞蹈动作中,即便将这个舞蹈单拿出来也可以作为一个小的舞蹈作品。纯舞段的安排并不是单纯的身体展示,而是身体作为舞蹈的媒介能够展现不同时空里的人物状态,可以抛开诸多的辅助,比如道具和舞美,回归舞蹈的本真——用身体叙事。

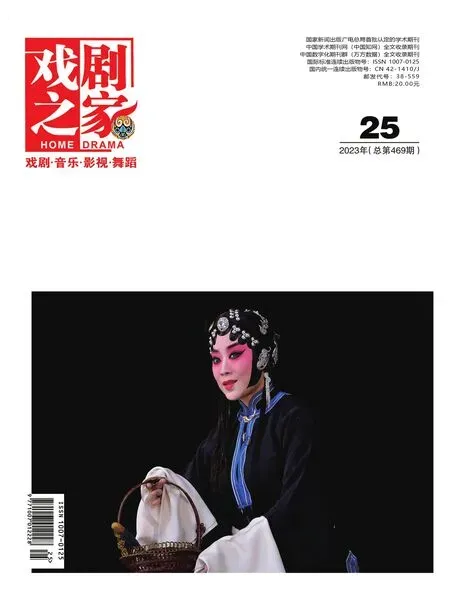

整个作品有两个关于“年轻自己”的纯舞段:一个是老年时记忆中年轻的自己,一个是已经通过穿越时空之门,变得年轻的自己,这样一说来好像都是年轻时的自己,但其实不然。前者是弥留之际的老人在被AI 智能要求输入密码时,精神混乱下记忆中的自己,这时的身体还是老年的,只是怀念起来自己年轻时的“角儿”梦。这个舞段可以说是整个作品前半段的华彩部分,胡沈员老师的肢体形成了自己的胡氏丝滑,融合了古典舞的身韵和京剧的一板一眼,他身着黑衣,模样尤其像武僧,但是他又在其中反串(映射十面埋伏中的虞姬),打破了这一点,暗示了主人公可以是任何人,他当然也是“胡沈员本人”,并且在其中还融入了川剧的变脸,增加了主人公身份的不确定性,突出他的精神可能是混乱且天马行空的,同时也增加了舞蹈的可看性。

后者是穿越时空后,已经完全变成年轻人的自己,胡沈员在“变身”之后身着白衣,而下身只有一条肉色的短裤,只是起到了遮羞的作用而已,这里也就完成了从老者到年轻人的转变,可以理解为人的降生和离去都是孑然一身,一丝不挂的,舞者从横向调度到曲线调度再到舞台旋转起来原地翻腾,像极了一颗水珠在光滑的白色盘子上滑动、跳跃、滚落。这时的纯舞段已经接近尾声,给作品划上一个完美的句号,预示着和解、圆满、归一,所以在这里胡沈员身着一袭白衣,象征着内心世界的不加粉饰、洁白无瑕。

四、“机关算尽”的舞台设置

舞台对于舞蹈来说绝不仅仅只是承载的作用,相反如今的舞蹈更加依赖舞台,好的舞台设计和舞美更加能表达出舞蹈的情节和情感,同时给观众带来视觉上的新鲜体验。《忒休斯之船》采用的是黑匣子的舞台包装,搭配有多重变化的超现实纯白舞台,就如同洁白的画纸,任凭演员的肢体在上面流动作画,一闪而过的行动轨迹和舞蹈路线因为白色的舞台显得尤为明显,仿佛一帧连着一帧定格起来。小型剧场并不等同于实验小剧场或者黑匣子剧场。一般认为,实验小剧场指演出的戏剧形式带有实验性、先锋性,舞台与观众席之间没有明显的间隔或区分,座椅排布相对灵活的小型剧场。这种剧场会制造许多意想不到的效果,比如胡沈员老师开场时并未走上舞台,而是架起扶梯爬上舞台,又在要预示着身份转变的时候随着一束追光站在舞台边伸出双臂,坠落入深不见底的乐池,不禁让人捏把冷汗,在这种快速消失中完成了人生一阶段的结束和另一阶段的开始。《忒修斯之船》的舞台恰恰满足了实验性与先锋性的黑匣子剧场的要求,为舞蹈内容服务的同时拉近了与观众的距离。

同样令人出其不意的的还有“舞台地窖”,这是舞美中的一个小机关,在舞台上的正中央有一块能够活动的地板,拉开后里面是空心的,演员可以钻进去,当胡沈员将自己倒立置于地窖之中时像是被吞噬,被蚕食,被吸入了时空隧道里,被扔进了垃圾堆里,这种不寻常的舞台设计下产生的怪诞的舞蹈造型一下子冲击到观众的心灵。如此多样化、创新化的舞蹈语言与舞蹈造型与舞台设计是息息相关的,《忒休斯之船》能够巧妙的运用舞台来为舞蹈动作、舞蹈语言服务,是主创人员努力调适和打磨的成果,同时也是技术进步与审美多样性的最好证明。

五、“别具一格”的道具使用

关于道具的使用在作品中尤其出彩:只有框架的小船、拼凑框架小船的碎片、舞台地窖、爬梯、框架人模型群像、手执的击剑、小木偶和面具。起初担心道具过分华丽会抢演员风头,但是随着故事的发展每一个道具都被赋予了生命,同时发现道具之精致可以填补独舞形式的空白与舞台的单调。

尤其两个部分令人印象深刻,第一处是主人公试图从人群框架中抽出爬梯,用来将碎片拼凑出悬吊在高处的忒休斯之船,但是始终无法抽出爬梯,于是他与模型人物重合,加入它们与它们比耶合影,表情谄媚,试图成为他们的一员,不禁引人唏嘘,若想实现自己的价值就必须随大流?最后他抽出了爬梯,摇摇晃晃的拼凑出了不完整的忒休斯之船,预示着人类永远无法拼凑出一个过去的自己,也无力改变过去。第二处是主角戴着厚重的多重面具,他想摆脱这个面具,显得焦躁恐惧,但是他扯掉一张还有无数张,最后他的脸上居然吊着一个弹簧面具,诡异至极,主人公将一个个面具摘下戴在环形站立着的框架人模型上,最终,在环形舞台上的框架人模型中间,留出来了一个空位,那个空位就是留给他自己的,这是否意味着人类在社会的洪流中始终以不同的面具示人,最终也变成了虚伪人群中的一员,过程虽然挣扎,结局却无法逃避——每个人都会拥有自己的一副面具。

另外,同一道具以不同功能出现也显得十分巧妙,主角手执的击剑,在老年时是他的拐杖,青年时又化成忒休斯之船的船桨,有时又幻化成“加勒比海盗的义肢”,替演员延长自己的手臂。小木偶则负责充当推进情节的引子,它与过去的主人公对话,但也可能木偶本身就是过去的主人公的化身。

六、中国传统元素的注入

胡沈员作为中央民族大学科班出身的演员,接触到的中国民族民间舞与古典舞都成为了他舞蹈身体中的养分,也形成了他特有的肢体风格,在古典舞训练下形成了柔软的身体质感和圆润的动作质感,在民族民间舞的训练中形成了丰富的造型质感和多变的律动质感,于是胡沈员的现代舞具有了中国舞的美感,而在观念上,胡沈员始终认为要把中国的元素带到世界去,不管是在取材、编排甚至是取名上,他都努力的将中国元素放大。于是《忒修斯之船》中便有了熟悉的中国元素——川剧变脸和京剧中的“舞”。面具可以很直观体现“人性的伪装”,但是川剧变脸更能够体现在同一个客体上发生的变化,并且是动态的,从物理形态变化上象征物是人非,单纯比起面具的使用,变脸更具有辨识性与独创性,更能表达意蕴。

作为国粹,京剧可以说是中国文化的象征,胡沈员在《十面埋伏》中饰演的虞姬以舞蹈和京剧的融合作为舞蹈语言,而京剧也从此融入了胡沈员的血液,虞姬这一角色仿佛量身为其定做,于是在《忒休斯之船》之中观众能清晰的看见虞姬的影子,在老人推开时空之门之前,西装革履的舞起来一段具有京剧韵味的现代舞,是如此不搭,但是又令人备受震撼,也许是由戏剧到生活,也许生活就是戏剧,京剧是《忒休斯之船》中弥留之际的老人的记忆,也是胡沈员心里的虞姬的回声。

七、从胡沈员《忒休斯之船》窥见舞蹈剧场的现状

看完作品之后留下的是感动,回归理性后审视这个舞蹈市场的环境,一场舞剧或者是舞蹈剧场的呈现所付出的心力不止是台前更是幕后,胡沈员担任出品和制作人的同时,身兼导演、舞蹈戏剧构作、编舞、舞台概念设计、演员七职,甚至舞台的旋转角度都一一把控确认,所以成功来之不易但也名副其实。但是不得不说《忒修斯之船》也是幸运的,因为胡沈员拥有着顶尖的舞蹈水平的同时,参加综艺带给他了人气与资源,得到了各方的帮助支持,使得这场演出更加美轮美奂,然而在这一状况的反面不禁让人惋惜,许多没有被大众注意到的,但也在潜心搞创作的现代舞团和舞者们(包括之前红极一时,如今却缺失市场的舞者们)已经面临或者正在面临着解散、失业,这些舞者也不乏优秀的作品想要走进剧场被人们看见,他们仅仅是缺乏一个的机会而已,更加悲观的是,也许在后疫情时代下有且只有通过舞者的明星效应才能使自己呕心沥血创作的作品走进剧院。所以如果要改善这一状况,舞蹈电视与互联网平台发挥着至关重要的作用,只希望今后的舞蹈节目组建专业团队,精心挑选出能够代表舞蹈艺术本身的作品,而不是一味迎合观众的快餐式舞蹈或者是被资本裹挟,从内而外形成一个较好的观舞风气——这就得靠社会把关好大方向:普及舞蹈文化,营造出多元的舞蹈文化氛围。靠编导的头脑风暴:创作出形式与内容并重,具有业界较高水准同时大众喜闻乐见的舞蹈作品。靠专业演员的生动诠释:业务能力永远是检验舞蹈演员的首要条件。靠舞蹈评论引导良好的舆论风向:做到实事求是,不过分褒贬某一舞蹈作品诱导舆论风向,做到扎根学术,不故意引战舞蹈实践与理论两派使得互相抵触。如此一来舞蹈圈上下齐心只为了好的作品,便能营造出良好的舞蹈市场和观舞环境。

我们任重而道远。