不同聘任方式中个人-组织匹配对科研人员离职影响的差异研究

刘 霄,袁家浩,孙俊华

(1.南京大学教育研究院,江苏 南京 210023;2.南京医科大学儿科学院,江苏 南京 211166)

0 引言

科研人员作为 “知识型人才”,通过系统的科学研究、发布研究成果,为知识生产和科技进步作出巨大贡献。然而,作为流动规模不断扩大、流动速度不断加快、流动方式愈发多样的职业群体之一[1-2],如何有效吸引和留住顶尖科研人才正迅速成为研究与发展管理中的关键问题,同样也颇受学界的广泛关注[3]。同时,在科研人员的聘任中,国内外越来越多的科研机构开始用 “合同制”来取代 “终身制”。我国高校目前正在进行的以 “去编制化”为特征的人事制度改革就是一个典型的例子。在这种双重聘任方式下,合同制员工工作稳定性和职业安全感的缺乏加速了他们的流动甚至流失。加之新冠病毒感染疫情对科研人员职业发展造成的不确定性,组织如何支持研究人员,尤其是满足其工作需要,进而使科研工作顺利开展、促进科研产出变得更为重要。然而,目前与组织支持有关的研究更多着墨于组织资源的供给,相对忽略了员工的个人需求与人-职匹配度。而要实现长期雇佣关系和组织灵活性,个人与组织之间的良好匹配是关键[4]。组织与员工如何匹配非常重要,它决定着组织的决策及其员工的行为[5],并影响着个体就业与职业发展[6]。只有当员工被配置到最能发挥其能力的职位上,才可以发挥劳动力资源的最大效用,方能人尽其才、才尽其用,提高工作效率,进而提高全社会的劳动生产率[7]。尤其是在合同制的聘任方式日益增多、科研人员的流动性日益增强的趋势下,能够有效地招聘到与组织匹配度更高的研究人员将大大节约组织的人力、物力、时间和机会成本。因此,研究双重聘任方式中个人-组织匹配对科研人员流动影响的差异兼具理论与现实意义。

本研究使用 《自然》杂志2021年组织的一项关于全球科研人员人-职匹配状况的在线调查数据,尝试回答如下问题:①各个国家科研人员的聘任方式和离职倾向是怎样的?②全球和中国不同聘任方式的科研人员获得的各项组织支持、各项个人需求和人-职匹配度是怎样的?有无差异?③人-职匹配能否降低科研人员的离职倾向?影响机制是怎样的?④哪些项目是科研人员需求大、但组织支持少且对离职影响大的?

1 文献综述与理论假设

1.1 个人-组织匹配对科研人员离职的影响

就科研人员而言,国内外研究发现,影响其流动的因素主要可以总结为以下3个方面:①外部因素,包括社会与经济发展、劳动力市场形势、政府政策、环境因素和不正当竞争等[8];②组织因素,包括薪酬福利待遇,工作稳定性、工作条件,激励机制,单位管理制度、管理层特征,职业发展的前景与机会、有趣的研究主题、合作研究的参与以及组织公平等[9-12];③个人因素,包括自我价值实现、责任心、职业道德、工作压力与业余生活、与同事关系和家庭因素等[13]。

其中,组织层面的因素是影响科研人员离职的最主要、最关键因素之一。而在组织因素中,个人与组织之间的匹配程度对科研人员的离职流动有重要影响。国内外许多研究皆证实,人-职匹配与员工工作中的许多看法、态度和行为有关[14]。个人与组织的匹配会显著影响个人的工作态度和离职意向[15]。

个人-组织匹配理论 (Person-Organization Fit Theory,简称PO匹配理论)以个人-环境匹配理论 (Person-Environment Fit Theory,简称PE匹配理论)为基础,主要讨论个人与组织之间的匹配度或兼容性 (Compatibility),以及实现这种匹配度的前提和可能的结果[19]。最初,关于个人-组织匹配的分类包括两个不同的视角,分别是Muchinsky等[17]提出的一致性匹配 (Supplementary Fit)和互补性匹配 (Complementary Fit),以及Cable等提出的 “需要—供给”匹配和 “要求—能力”匹配[18]。

后来,Kristof[19]整合这两种观点,提出较为完整的个人-组织匹配的概念化定义,即人与组织的特点之间的契合形成的一致性匹配、人的需求与组织供给形成的互补性匹配。其中,一致性匹配是指个体的基本特征 (人格、价值观、目标及态度)与组织的基本特征 (文化/氛围、价值观、目标及规范)间的一致性程度[20];互补性匹配是指组织提供的支持能够满足个体的需求[17]。当组织满足个人的需求、愿望或偏好时,个人需求与组织供给的匹配就实现了。本文将基于互补性匹配,从组织支持的供给和个人需求两个角度来重点分析。

从组织支持的供给看,基于社会交换理论和互惠原则,Eisenberger等[21]在社会心理学和组织行为学研究中,首次提出组织内部影响员工工作绩效和离职倾向的因素——组织支持 (Organizational Support)。组织支持是员工感知的组织重视其贡献和关心员工福祉的程度[22],它不仅显著降低科研人员的职业离职倾向,还影响个人在组织中参与发展活动的意愿[23]。Karim等[24]强调,组织支持对提高研究人员的创新能力具有重要影响。另外,组织提供的社会、情感和心理支持,如尊重、包容和爱,职业发展机会和工作独立性[25],公平的待遇和福利[26]也对建立互惠和积极的关系以及与个人相适应至关重要。据此,本文提出假设H1:组织支持会显著降低科研人员的离职倾向。

从科研人员的个人需求看,科研人员的需求满足是影响他们离职流动的一个重要因素。员工是否愿意留在组织,取决于组织是否采取具体的满足个人职业需求的措施[28]。因为满足个人期望和需求将提高员工的工作满意度,有助于形成自主动机,提高绩效和幸福感,特别是在启发式创新工作中[28]。针对北京市高科技企业科研人才的研究发现,科研人员之所以会不断流动甚至流失,是由于他们的需求得不到很好的满足。我国科技人员排在首位的需求是个体成长 (包括职业发展机会、工作兴趣和专业知识),其次是薪酬待遇和职业成就,最后是工作自主和人际关系[29]。据此,本文提出假设H2:相较于组织支持,考虑个人需求后的个人-组织匹配度更能显著降低科研人员的离职倾向。

1.2 工作满意度的中介作用

工作满意度 (Job Satisfaction)是工业与组织心理学、组织行为学和管理学中最为核心的概念之一,是指个人或多数员工对其所任工作感到满意的程度[30]。工作满意度不仅直观地体现组织对员工的激励程度,还能很好地预测员工的工作行为[31]。一方面,多项研究发现,个人-组织匹配等组织因素会显著影响科研人员的工作满意度[32-33]。对于科研人员来说,人与组织的契合度越高,就越有利于实现个人工作期望,提高工作满意度[34]。另一方面,多项研究还发现,工作满意度会显著影响科研人员的离职倾向[35-36]。因此,工作满意度在个人-组织匹配与离职倾向之间可能发挥着中介作用。比如,Price[37]的研究就把工作满意度看作外生变量与离职行为之间的中介变量。张正堂等[38]对苏北地区企业的499名知识员工的研究发现,员工感知的个人与组织匹配通过工作满意度对离职意图有负向的显著影响。谢竹云[39]研究发现,组织支持可以提升员工的工作满意度进而降低离职意愿。由由[40]研究发现,高校教师对工作环境的感知通过影响工作满意度对其工作流动意向产生影响。据此,本文提出假设H3:个人-组织匹配会通过影响科研人员的工作满意度进而影响其离职倾向。

1.3 聘用方式的调节作用

上文提到,不同聘任方式的科研人员面临着差异化的工作待遇和工作条件。比如,韩丹[41]对全国八大城市就业者的研究发现, “体制内”与 “体制外”就业者在工作各要素满意程度上的差异性多于相似性。 “体制外”就业者对自我实现满意度高于 “体制内”就业者,而 “体制内”就业者对福利保障的满意程度高于 “体制外”就业者。阳毅等[42]对事业单位科技人员的研究发现,雇佣身份对工作满意度存在显著性影响,而且相比于在编人员,聘用制员工的满意度显著更低。Smart[43]研究发现,终身职教师和非终身职教师的工作满意度对其离职意向有显著负影响,尤其是对非终身职教师来说,工作满意度越低,越容易离职。因此,组织因素对员工离职流动的影响很可能在不同聘任方式的科研人员中存在差异,即聘任方式发挥调节效应。比如早在1977年Price[37]就发现,可供选择的工作机会在工作态度和离职行为之间起着调节作用。据此,本文提出假设H4:对于不同聘任方式的科研人员,个人-组织匹配影响的大小存在差异。

1.4 理论框架

基于上文对已有理论和文献的分析,构建本文理论框架,如图1所示。通过个人需求与组织支持之间的匹配度来测度科研人员的个人-组织匹配度,进而研究双重聘任方式中个人-组织匹配如何影响科研人员的离职倾向及其差异。具体而言,本文认为,组织支持及个人-组织匹配度会通过影响科研人员的工作满意度进而影响其离职倾向,并且受到聘任方式的调节。

2 研究设计

2.1 研究对象与数据来源

本文的研究对象为科研人员。科研人员是指在现代社会中,以相应的科技工作为职业,实际从事系统性科学和技术知识的产生、发展、传播和应用活动的人员,他们以现代科学技术工作为己任,以研究、开发、应用、传播、维护和管理等岗位作为职业,并通过科学技术工作获取科研资助和合理报酬[44]。

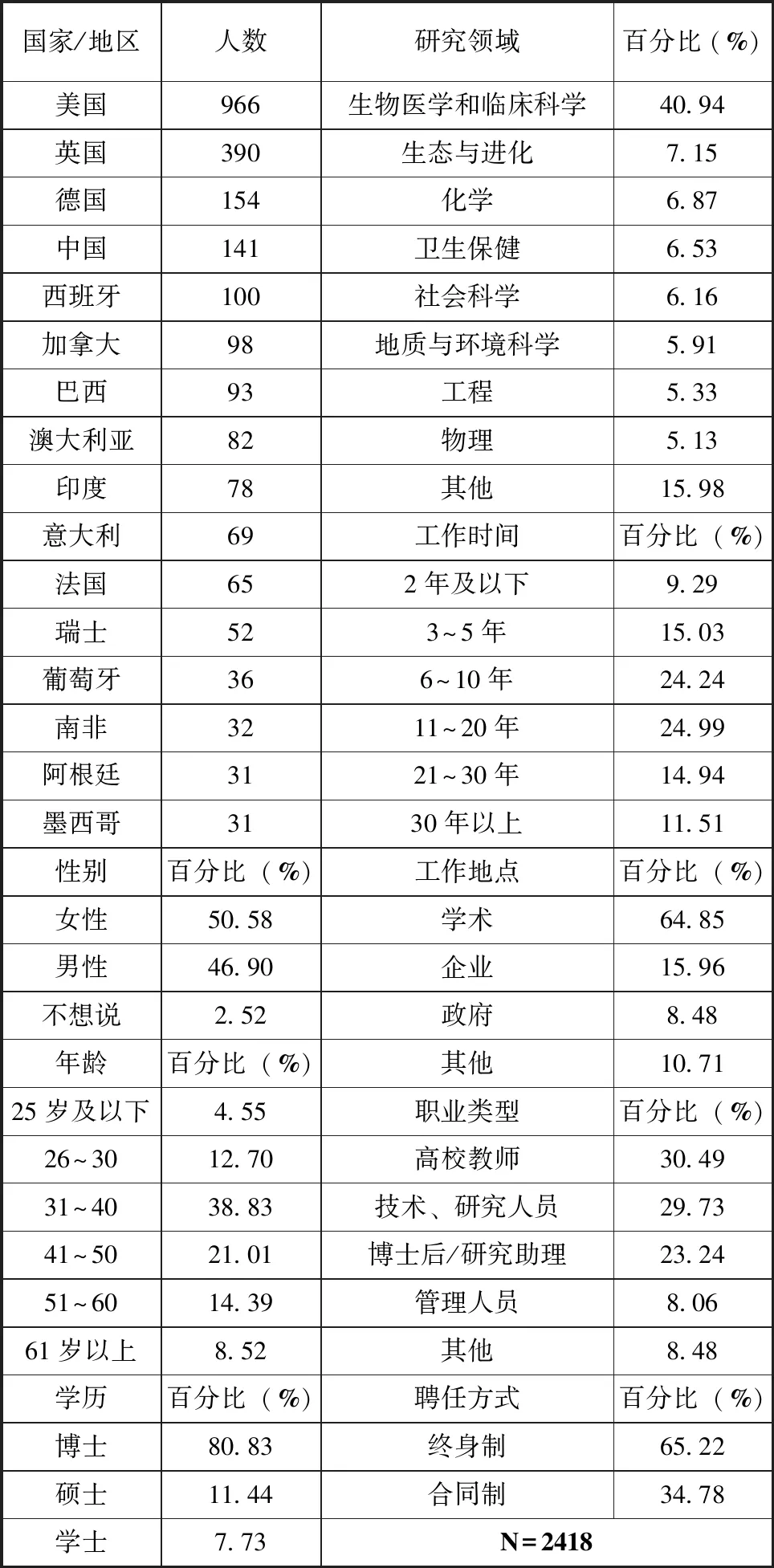

本文使用的数据来自 《自然 (Nature)》杂志2021年6月7日至7月11日线上开展的全球科研人员薪酬与工作满意度调查。此次调查向全球90余个国家的科研人员回收3210份有效问卷。本文基于其中样本量大于30的16个国家的2418位全职科研人员的数据展开。样本量最大的国家为美国 (966人)。中国接受调查的科研人员为141人。另外,样本50.58%为女性,80.83%拥有博士学位,38.83%为31~40岁,64.85%在学术界工作,30.49%为高校教师,40.94%在生物医学和临床科学领域,见表1。

表1 样本分布与描述性统计

2.2 变量设置

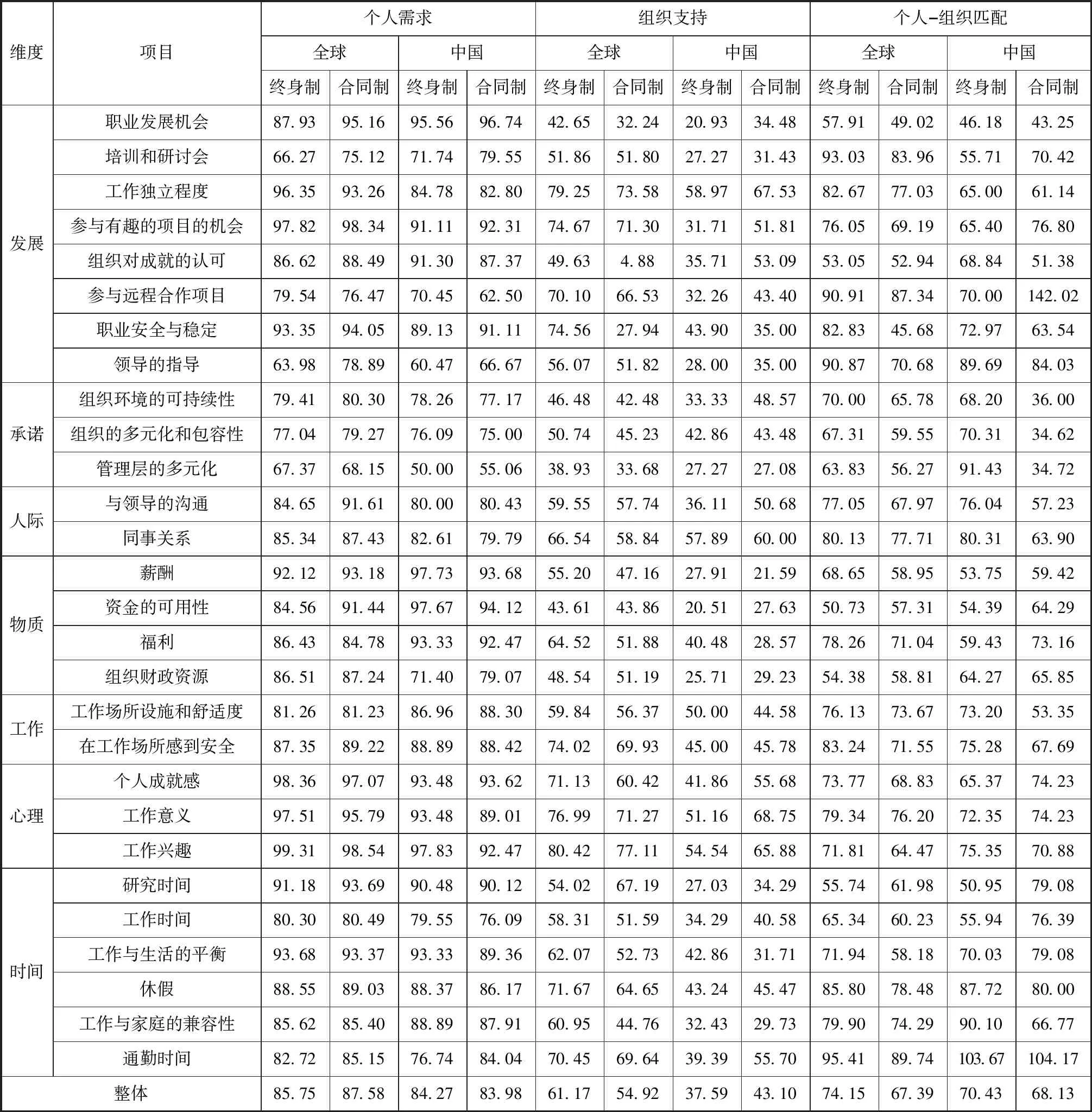

(1)核心自变量:组织支持与个人-组织匹配。根据Muchinsky等[17]和Kristof[19]的研究,本文将个人-组织匹配定义为个人需求与组织支持之间的匹配性。关于个人-组织匹配的测量,有学者选择使用直接测量法,即直接询问员工是否认为与组织存在良好的匹配。Posner等[45]让员工直接评估其价值观与组织价值观的一致性,以及他们为了满足组织期望而不得不妥协的个人原则。然而,直接测量的方式一方面混淆了人和组织的结构,妨碍了对其独立影响的估计;另一方面,当直接测量与其他工作相关态度的测量结合使用时,会导致一致性偏差,即 “我认为我很适合,所以我必须对我的工作感到满意”[46]。考虑到这些缺点,本文采用间接测量方法,从个人需求和组织支持两个方面来间接测度科研人员的个人-组织匹配度。这种策略对个人和组织的特征分开测度,而不要求受访者直接对匹配度进行判断。其中,个人需求是科研人员对各类组织资源的需求程度。组织支持是指科研人员感受到的组织重视其贡献和关心员工福祉的程度[22,47]。参考Verquer等[48]对个人组织匹配文献的元分析,本文选取此次调查中对每位研究人员在人际、职业、时间、身体、承诺、财务和心理7个维度28个方面感知到的组织支持及其个人需求,如图2所示。选项使用五维李克特量表。组织支持的选项从非常不满意、不太满意、中立、比较满意到非常满意,依次被赋值为0~4;个人需求的选项从非常不重要、不太重要、一般、比较重要到非常重要,同样依次被赋值为0~4。

图2 个人-组织匹配的测量

由于28项组织支持和28项个人需求是一对一的对应关系,因此每个项目的个人-组织匹配度的计算公式为:

(1)

式中,POFi,n代表个体i在第n个方面的人-职匹配度,OSi,n代表个体i在第n个方面获得的组织支持,PDi,n代表个体i对第n个方面的个人需求。此外,克隆巴赫α系数在每个维度上的值都在0.8以上,表明此量表具有较高的可靠性。

(2)因变量:离职倾向。离职倾向是指员工个体离开所属机构或组织的想法或意愿,即离开 “本单位”到其他机构寻找工作机会的倾向[49]。本文用科研人员未来6~12个月是否计划离职来测量,选项包括否 (59.67%)、不确定 (20.42%)和是 (19.92%)3个等级。

(3)调节变量:聘任方式。不同国家对聘任方式的称呼不同。本文将其归纳为两类:一类是终身制 (FullTimePermanent,65.22%),在我国一般称之为 “有编制”;另一类为合同制 (ContractFullTime,34.78%)。在数据分析中,调节效应主要采取分样本回归的方式。

(4)中介变量:工作满意度。本文采用科研人员对科研工作的整体满意度来测量工作满意度。选项采用五维李克特尺度,从非常不满意到非常满意包含5个等级,依次被赋值为0~4。

3 实证分析

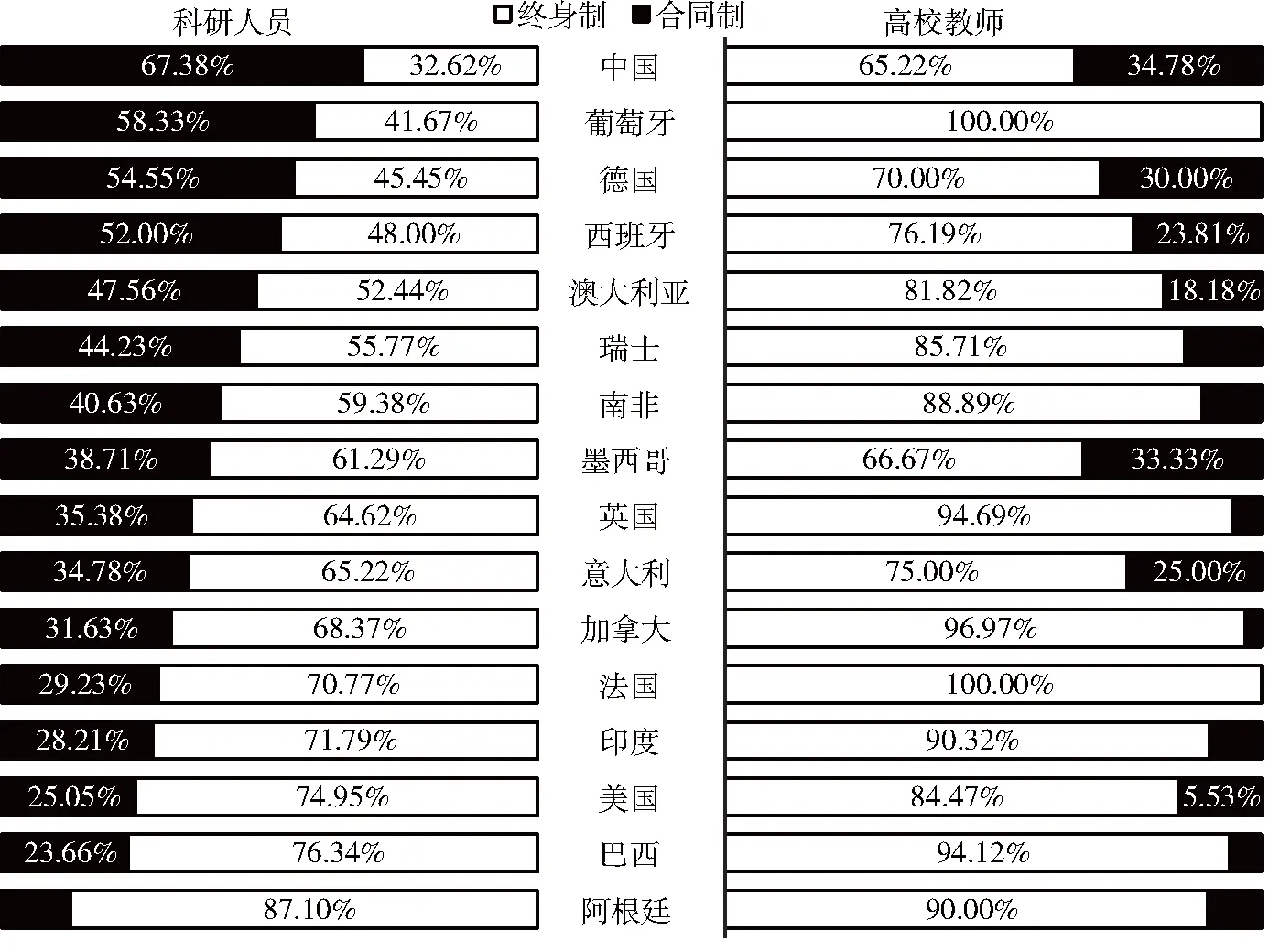

3.1 全球科研人员的聘任方式与离职倾向

从科研人员的聘任方式看,我国科研人员合同制的比例 (67.38%)在16个国家中最高。单从高校教师的聘任方式看,我国34.78%的高校教师为合同制,在16个国家中也是最高,如图3所示。从科研人员的工作满意度看,全球终身制人员的工作满意度略高于合同制人员;但我国相反,合同制人员的工作满意度略高于终身制人员。另外,无论终身制还是合同制,我国科研人员的工作满意度都略低于全球平均水平。从科研人员的离职倾向看,无论全球还是我国,终身制科研人员有离职倾向的比例都显著低于合同制人员;从国别看,我国科研人员有离职倾向的比例高于全球平均水平,其中合同制人员 (36.17%)与全球 (28.95%)差距较大。

图3 各国科研人员的聘任方式

3.2 不同聘任方式的科研人员的个人-组织匹配度

如上文所述,在计算科研人员的个人-组织匹配度前,需先测度科研人员的个人需求及获得的组织支持。由于对李克特量表计算均值并无实际意义,本文分别计算科研人员对每项个人需求感到重要 (大于3)和对组织支持感到满意 (大于3)的比例,见表2。另外,根据式 (1),本文还计算科研人员在28个方面的个人-组织匹配度。

表2 科研人员在28个方面的个人需求与获得的组织支持 (单位:%)

(1)从科研人员的个人需求看,全球合同制人员的整体需求 (87.58%)略高于终身制人员 (85.75%),而中国终身制人员的整体需求 (84.27%)略高于合同制人员 (83.98%)。另外,中国科研人员的整体需求比全球平均水平低;

(2)从科研人员获得的组织需求看,全球合同制人员获得的组织支持 (54.92%)低于终身制人员 (64.17%),而中国合同制人员获得的组织支持 (43.10%)高于终身制人员 (37.59%)。另外,中国科研人员获得的整体组织支持比全球平均水平低,且全部28个项目的支持均低于全球平均水平;

(3)从科研人员与组织的匹配度看,全球终身制科研人员的个人-组织匹配度 (74.15%)高于合同制人员 (67.39%),而中国合同制人员与组织的匹配度 (68.13%)低于终身制人员 (70.43%)。中国终身制科研人员与组织的匹配度 (70.43%)比全球平均水平 (74.15%)低,但中国合同制科研人员与组织的匹配度 (68.13%)略高于全球平均水平 (67.39%)。

3.3 个人-组织匹配对科研人员离职倾向的影响

本文基于图1所示的理论框架,针对全球终身制、全球合同制、中国终身制和中国合同制4类群体,分别以组织支持和个人-组织匹配度为自变量构建结构方程模型,来分析个人-组织匹配对科研人员离职倾向的影响及其机制。8个模型均呈现出较好适配度,即卡方/自由度<2,RMSEA<0.05,NFI、RFI、IFI、TLI、CFI>0.9,理论模型AIC<独立模型AIC<饱和模型AIC,结果见表3。组织支持和个人-组织匹配度都会通过提升科研人员的工作满意度进而降低离职倾向,但从标准化系数的大小看,个人-组织匹配的总效应比组织支持更大。也就是说,提高个人-组织的匹配度比单纯的提供组织支持更能降低科研人员的离职。

表3 个人-组织匹配对科研人员离职倾向的影响

另外,组织支持和个人-组织匹配对不同聘任方式的科研人员的影响不同,即聘任方式发挥了调节作用。相较于终身制人员,组织支持和个人-组织匹配对降低合同制员工离职倾向的总效应更大。以中国科研人员为例,尽管组织支持和个人-组织匹配对中国终身制科研人员工作满意度的影响比合同制的影响更大,但组织支持和个人-组织匹配对合同制员工离职倾向的影响更大,单纯的组织支持甚至并没有显著降低中国有编制科研人员的离职倾向。对于全球科研人员来说,这一规律也有所体现。

4 结论与建议

4.1 研究结论

本文利用 《自然》杂志2021年对全球16个国家的2418位全职科研人员 “薪酬与工作满意度调查”的数据,结合个人需求和组织支持测度了科研人员与组织之间的匹配度,并构建结构方程模型实证分析个人-组织匹配对科研人员离职倾向的影响机制及聘任方式的差异,本文主要结论如下。

首先,与全球平均水平相比,我国科研人员的个人需求、获得的组织支持更少,个人-组织匹配度略低,工作满意度更低,离职倾向更高。具体而言:①中国科研人员最看重的前5项是工作兴趣、个人成就感、职业发展机会、薪酬和资金可用性,最不看重的3项是管理层的多元化、国际合作项目以及领导的指导。而且,中国科研人员的整体需求比全球平均水平低,但是对职业发展机会等7项的需求高于全球平均水平;②中国科研人员获得组织支持最多的4项是工作独立程度、工作兴趣、工作意义和同事关系,获得组织支持最少的是资金的可用性。另外,中国科研人员在全部28个项目中获得的组织支持均低于全球平均水平;③中国科研人员个人与组织匹配度最高的3项是通勤时间、领导的指导和休假。中国终身制科研人员与组织的匹配度 (70.43%)比全球平均水平 (74.15%)低,但在工作兴趣等10项的匹配度高于全球平均水平。中国合同制科研人员与组织的匹配度 (68.13%)略高于全球平均水平 (67.39%),但在培训和研讨会等13项与组织的匹配度低于全球平均水平。

其次,对于全球来说,相较于终身制人员,合同制人员的整体需求、获得的组织支持更少,个人-组织匹配度和工作满意度更低,离职倾向更高。具体而言:①全球合同制人员的整体需求 (87.58%)略高于终身制人员 (85.75%),但对福利、工作与生活平衡、工作独立程度、工作与家庭的兼容性以及工作场所和设施的舒适度的需求比终身制低;②全球合同制人员获得的组织支持 (54.92%)低于终身制人员 (64.17%),仅在研究时间和组织财政资源两个方面获得了比终身制人员更多的支持;③全球终身制科研人员的个人-组织匹配度 (74.15%)高于合同制人员 (67.39%),仅在研究时间、组织财政资源和资金可用性3项的匹配度低于合同制人员。

再次,相较于终身制人员,合同制人员的整体需求略低,获得的组织支持更多,工作满意度略高,但个人-组织匹配度略低,离职倾向更高。具体而言:①终身制人员的整体需求 (84.27%)略高于合同制人员 (83.98%),但对职业安全与稳定等10项的需求比合同制人员低;②合同制人员获得的组织支持 (43.10%)高于终身制人员 (37.59%),仅在职业安全与稳定等7项中获得的支持少于终身制人员;③合同制人员与组织的匹配度 (68.13%)低于终身制人员 (70.43%),但在个人成就感等13项的匹配度高于终身制人员。

最后,组织支持和个人-组织匹配度都会通过提升科研人员的工作满意度进而降低离职倾向,但提高个人-组织的匹配度比单纯的提供组织支持更能降低科研人员的离职。另外,聘任方式对此具有显著的调节作用,相较于终身制人员,组织支持和个人-组织匹配对降低合同制员工离职倾向的总效应更大。

4.2 反思与建议

(1)借鉴国外终身制改革经验的同时,针对我国人才制度的历史发展和现实情况,完善我国人才聘任制度改革。本文研究发现,中国合同制与终身制科研人员与国外有较大不同。从当前现实情况看,中国的终身制是传统事业单位管理的产物。而合同制作为高校人事制度改革中最为主要的一环,已经成为许多顶尖高校院所聘用国际化人才的新方式。因此,就目前看,中国合同制聘用人员的科研能力较终身制人员可能更突出。国外则相反。国外科研人员往往需要经过复杂且严格的评审才能成为终身制人员。而在此之前,他们大多以合同制的形式聘任。也就是说,从中外高校及科研院所对科研人员的聘任体制看,中国的合同制人员与国外的终身制人员具有相似性,而中国的终身制人员与国外的合同制人员比较类似。这导致了表2所示的在组织支持的许多方面 (28个项目中的18个项目),国外合同制科研人员的组织支持感更低,但中国终身制科研人员的组织支持感更低。可见,在深化我国高校人才聘制度改革的过程中,不能完全照搬西方,更不能在学习西方和本土化调试的道路上不停挣扎,既要学习国外的先进经验,更要秉承我国制度中的优越性,制定符合中国实际的、由中国特色的人才聘任制度。

(2)增强对终身制和合同制科研人员的支持,激发科研人员的创新活力,降低离职率。中国作为科技后发国,要由追赶型国家向领先型国家转变,真正实现跨越式发展,突破性创新是最根本的途径。现阶段,我国科技创新的主要任务已经从过去的转移性技术创新、引进和学习先进技术,转向促进原发性技术创新。而科技创新离不开科技人才持久的创新活力。在新的发展阶段,培养一大批具有持续、自主创新活力的青年人才是我国从跟跑走向并跑甚至领跑的人才基础。这要求更具包容性的制度生态,并给予持续的组织支持。我们必须清楚地意识到,新阶段人才的培养不再只依靠学校教育。用人单位对科研人员的聘用、指导、激励和支持同样是人员成长为人才的关键。然而,本文研究发现,我国科研人员在28个方面感知到的组织支持均低于其他国家的平均水平。因此,从国家层面讲,提升对科研人员的支持力度是非常必要的。

(3)为两种聘任方式的科研人员提供针对性支持的同时,满足不同聘任方式科研人员的个人需求,以提高个人与组织的匹配度,进而降低其离职倾向。一方面,要在科研人员由合同制迈向终身制的过程中,为其提供帮助和支持,促进他们顺利成为终身制人员,尤其是目前他们需求高但支持少的项目,如职业安全与稳定、职业发展机会、福利、资金的可用性等;另一方面,在其成为终身制后,也要为他们提供项目机会、职业发展机会,增强组织对个人成就的认可。