七夕爱情传说与蜀文化的影响

摘 要:从汉代开始的以牛郎织女传说为主线的七夕爱情传说一两千年间深植民间。其间历代蜀中道士、文人的记载、传播的作用阙功至伟。七夕爱情传说丰富了蜀文化的内容,成为国家级非物质文化遗产的一部分。

关键词:严君平;爱情悲剧;蜀中道教;传承千年

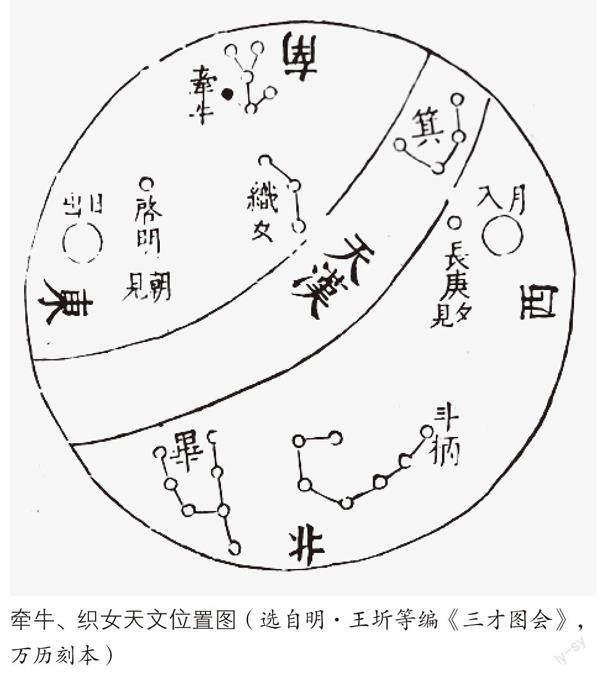

七夕节,又称七巧节,是中国民间的传统节日。相传每年七月初七日,牛郎织女在天上横跨的鹊桥相会。这一爱情传说从汉代起就已普及于民间,使七夕成为了爱情的象征,从而被认为是中国最具浪漫色彩的传统节日。2006年,七夕节被列入国家级非物质文化遗产名录。七夕节的起源众说纷纭,但最重要的源头之一是牛郎织女的传说。七夕的牛郎织女爱情传说,受到汉唐宋时期蜀文化的重要影响。

东汉时古诗十九首之一《迢迢牵牛星》,已对七夕的牛郎织女银河相会的爱情有诗意的描写:

迢迢牵牛星,皎皎河汉女。纤纤擢素手,扎扎弄机杼。终日不成章,涕泣零如雨。河汉清且浅,相去复几许。盈盈一水间,脉脉不得语。

东晋宗懔的《荆楚岁时记》也说:“七月七日为牵牛织女聚会夜。”因为七夕节与牛郎织女的故事密不可分,而蜀中早在汉代就已经与牛郎织女的传说有关。晋张华《博物志》卷十中已有海滨居人乘浮槎至天河见牵牛织女,返回后到成都,向能解天文星象的道家学者严君平询问自身踪迹的故事。这一故事魏晉以后演变为汉代张骞探险到河源,遇织女赠支机石后,到成都请严君平解惑的传说。《蜀中广记》卷四十一《严遵》载:

初,博望侯张骞使大夏,穷河源归,舟中载一大石,以示君平。君平咄嗟良久曰:“去年八月有客星犯牛女,意者其君乎!此织女支机石也。”博望侯曰:“吾穷河源至一处,见女子织锦,丈夫牵牛。吾问此何地?女子答曰:此非人间也,何以到此?因指一石曰:吾以此石寄汝舟上,汝还以问蜀人严君平,必为汝道其详然。”君平曰:“吾怪去年客星入牛女,乃汝乘槎已到日月之旁矣!”遂相与诧异。人乃始知成都卜肆中者,非常人也。

张骞到成都求见严君平,询问织女所赠支机石来历的故事,把天河两岸的牛郎织女和蜀中联系在一起。严君平是牛郎织女传说的解读者,所以蜀中是七夕文化的发源地之一。为何传说中牛郎织女的星象要请严君平解读?因为蜀中是道教的发源地,而严君平“知天文,认星象,善占卜,通玄学”,是西汉著名的道教学者。

南北朝诗人庾信的《七夕》诗,把牛郎织女隔天河相望,织女赠汉使张骞支机石的传说写入诗中:

牵牛遥映水,织女正登车。星桥通汉使,机石逐仙槎。隔河相望近,经秋离别赊。愁将今夕恨,复着明年花。

唐代诗人岑参在成都所作《严君平卜肆》诗询问支机石的所在:

君平曾卖卜,卜肆芜已久。至今杖头钱,时时地上有。不知支机石,还在人间否?

五代杜光庭的《道教灵验记》,对支机石的神异作了生动的描述:

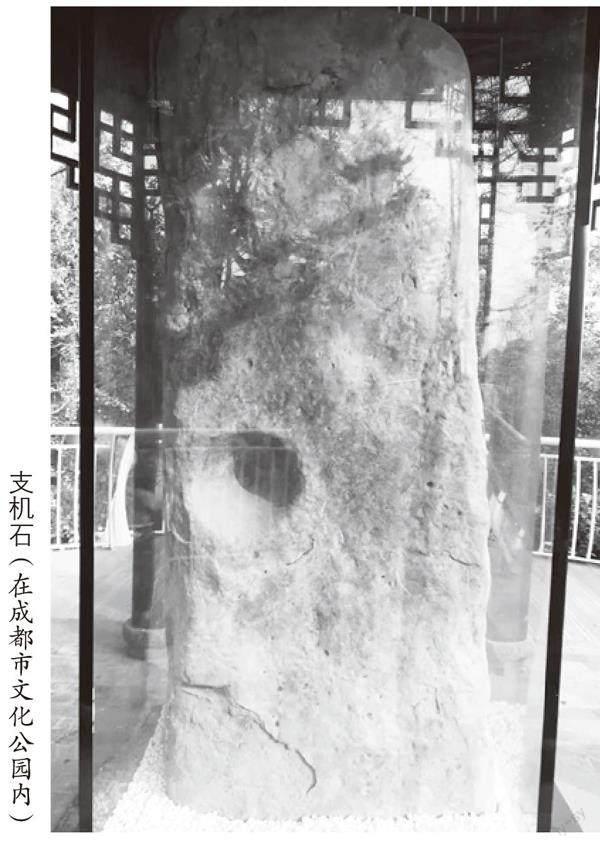

成都卜肆支机石,即海客携来自天河所得,织女令问严君平者也。君平卜肆即今成都小西门之北,福感寺南严真观是也。有严君通仙井,支机石存焉。太尉敦煌公好奇尚异,多得古物,命工人镌取支机石一片,欲为器用,以表奇异。工人镌刻之际,忽若风瞀坠于石侧,如此者三。公知其灵物,不复敢取。至今所刻之迹在焉。复令人穿掘其下,则风雷震惊,咫尺昏曀,遂不敢犯。[1]

支机石于汉代以后长期存于成都严真观,明何宇度在《益部谈资》卷中说:

支机石在(成都)城西隅,即严真观。今以一亭覆之,髙不盈丈,顽石无他奇。晋张华博物志:有人居海上,乘槎到天河,得一石,归以问严君平。今蜀人相传即此。

牛郎织女传说的主角之一支机石,历时两千多年,现在仍矗立在成都文化公园中,供人瞻仰。支机石是蜀中悠久七夕爱情文化传承的遗物和见证。

唐代已经把七夕作为官方规定的节日,各级官吏要休假一天。唐代描写蜀地七夕风俗文化的诗篇及传说大大增加,牛郎织女只能在七夕短暂相会的愁怨,成为唐代诗人吟咏七夕的重要主题。初唐诗人沈叔安《七夕赋咏成篇》说:

皎皎宵月丽秋光,耿耿天津横复长。停梭且复留残纬,拂镜及早更新妆。彩凤齐驾初成辇,雕鹊填河已作梁。虽喜得同今夜枕,还愁重空明日床。

另一位初唐诗人宋之问的《明河篇》说:

明河可望不可亲,愿得乘槎一问津。更将织女支机石,还访成都卖卜人。

唐中宗曾在七夕节召集修文馆学士赋诗,杜审言诗说:

一年衔别怨,七夕始言归。敛泪开星靥,微步动云衣。天回兔欲落,河旷鹊停飞。那堪尽此夜,复往弄残机。[2]

李白的《拟古十二首》之一,更是借牵牛织女七夕鹊桥相会的传说,抒写人间离别之情:

青天何历历,明星如白石。黄姑与织女,相去不盈尺。银河无鹊桥,非时将安适。闺人理纨素,游子悲行役。瓶冰知冬寒,霜露欺远客。客似秋叶飞,飘飖不言归。别后罗带长,愁寛去时衣。乘月托宵梦,因之寄金徽。

杜甫在夔州(治今重庆奉节县)也写有《牵牛织女》诗,对这个神话传说与当时四川民间七夕风俗作了描述:

牵牛出河西,织女处其东。万古永相望,七夕谁见同。神光意难候,此事终朦胧。飒然精灵合,何必秋遂通。亭亭新妆立,龙驾具曽空。世人亦为尔,祈请走儿童。称家随丰俭,白屋达公宫。膳夫翊堂殿,鸣玉凄房栊。曝衣遍天下,曳月扬微风。蛛丝小人态,曲缀瓜果中。初筵裛重露,日出甘所终。

由于蜀中是牛郎织女传说的发源地之一,其故事家喻户晓,李白少年时更是对此出口成诗。杨天惠《彰明逸事》载:

李白本邑人,微时募县小吏,入令卧内。尝驱牛径堂下,令妻怒,将加诘责。太白亟以诗谢云:“素面倚帘钩,娇声出外头。若非是织女,何得问牵牛。”令惊异。[3]

《太平广记》卷四百四十六《焦封》载,唐开元初年,浚仪县令焦封罢任后,到蜀中游玩,与一女子成婚。后为求官离别,女子临别赠诗说:“鹊桥织女会,也是不多时。今日送君处,羞言连理枝。”蜀中女子诗中以牛郎织女鹊桥相会为离别比喻,可见七夕故事在蜀中民间流传之广。这些七夕诗都从不同角度,描写牛郎织女远隔天河不能相见的离愁怨思。

蜀中的七夕爱情文化,从汉代以来源远流长,终至在唐代以七夕为背景的李隆基与杨玉环生离死别的爱情悲剧,把七夕爱情传说推向高潮。白居易的朋友陈鸿所作的《长恨歌传》中记述,杨玉环死后成仙,在蓬莱宫中对前来寻访的临邛道士说:

昔天宝十载,侍辇避暑于骊山宫。秋七月,牵牛织女相见之夕,秦人风俗,夜张锦绣,陈饮食,树花华,焚香于庭,号为乞巧,宫掖间尤尚之。时夜殆半,休侍卫于东西厢,独侍上。上凭肩而立,因仰天感牛女事,密相誓心,愿世世为夫妇。言毕执手各呜咽。此独君王知之耳。[4]

按照《长恨歌传》的描述,李隆基和杨玉环的爱情最真挚的高峰,产生在天宝十载(公元751年)七夕之夜的骊山宫长生殿中,但爱情的巅峰之后即是悲剧的开端。清代洪昇在《长生殿》剧中,描写李隆基在安史之乱被平定后的七夕之夜,回忆与杨玉环密誓情景时,有回肠荡气的词语:

记得当年七夕,与妃子同祝女牛,共成密誓。岂知今宵月下,单留朕一人在此也。

【夜雨打梧桐】长生殿,曾下阶,细语倚香腮。两情谐,愿结生生恩爱。谁想那夜双星同照,此夕孤月重来,时移境易人事改。月儿月儿,我想密誓之时,你也一同听见的。记鹊桥河畔,也有你姮娥在,如何厮赖!索应该撺掇他牛和女,完成咱盒共钗。

天宝年间,长生殿里,恨茫茫说起从头。七夕对牵牛,正夜半凭肩私咒,谁料钗分盒剖,只今日呵,翻做了孤雁汉宫秋。[5]

王仁裕的《开元天宝遗事》,则把唐代七夕节乞巧风俗的创始归于唐玄宗和杨贵妃:

帝(玄宗)与贵妃每至七月七日夜,在华清宫游宴时,宫女辈陈瓜花酒馔,列于庭中,求恩于牵牛织女星也。又各捉蜘蛛,闭于小合中,至晓开视蛛网稀密,以为得巧之候。密者言巧多,稀者言巧少,民间亦效之。

白居易在《长恨歌》中描写了李杨的爱情悲剧与蜀中的密切联系。首先,马嵬坡杨玉环之死,发生在李隆基到蜀中避难的途中,李隆基到蜀中后无时无刻都在思念杨玉环:

黄埃散漫风萧索,云栈萦纡登剑阁。峨眉山下少人行,旌旗无光日色薄。蜀江水碧蜀山青,圣主朝朝暮暮情。行宫见月伤心色,夜雨闻铃肠断声。

其次,杨玉环出生于唐代的蜀州,即今成都崇州市,蜀中是她的故乡。《旧唐书》卷五十一中有杨玉环“父玄琰,蜀州司户”的记载。玉环之父亲杨玄琰任蜀州司户参军,大约于开元初年在蜀州供职。宋初乐史的《杨太真外传》具体记载杨玉环的出生地:“父玄琰,蜀州司户。貴妃生于蜀,尝误坠池中,后人呼为落妃池。池在导江县前。”[6]唐代导江县即今都江堰市聚源镇,与蜀州接邻。导江县前的落妃池,在今都江堰市聚源镇导江村,遗址犹存。

再次,李隆基自蜀中返回长安后,不断思念杨玉环,但始终不见于梦魂之中,仍然求助于蜀中道士。陈鸿《长恨歌传》说:

三载一意,其念不衰,求之梦魂,杳不能得。适有道士自蜀来,知上意心念杨妃,如是自言有李少君之术。玄宗大喜,命致其神,方士乃竭其术以索之。[7]

由蜀中而来的临邛道士接受李隆基的委托,上天入地,在蓬莱仙山找到了杨玉环,传达了李隆基对她的思念。临别时杨玉环讲了不为人知的宫闱秘事,白居易《长恨歌》写道:

临邛道士鸿都客,能以精诚致魂魄。为感君王辗转思,遂教方士殷勤觅。排空驭气奔如电,升天入地求之遍。上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见。忽闻海上有仙山,山在虚无缥缈间。楼阁玲珑五云起,其中绰约多仙子。中有一人字太真,雪肤花貌参差是。……含情凝睇谢君王,一别音容两渺茫。昭阳殿里恩爱绝,蓬莱宫中日月长。回头下望人寰处,不见长安见尘雾。惟将旧物表深情,钿合金钗寄将去。钗留一股合一扇,钗擘黄金合分钿。但教心似金钿坚,天上人间会相见。临别殷勤重寄词,词中有誓两心知。七日七日长生殿,夜半无人私语时。在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。

这个发生在长生殿七夕之夜的故事,成为古代七夕节最震撼人心的爱情经典。在白居易笔下,李杨爱情悲剧的浪漫情怀结局,与蜀中道教文化有密切联系。

这个从蜀中来为李隆基寻找到杨玉环魂魄的临邛道士,宋代乐史的《杨太真外传》说其名为杨通幽:

有道士杨通幽自蜀来,知上皇念杨贵妃,自云:“有李少君之术。”上皇大喜,命致其神,方士乃竭其术以索之。[8]

在李杨爱情传说中,李隆基对于杨玉环的思念之情,为何要借助蜀中的临邛道士来圆梦?临邛为今成都邛崃市,蜀中是唐代道教的重镇,唐初的著名道士袁天纲即是成都人。李隆基尊崇道教,由来已久,与蜀中道教交往颇多。他在开元年间曾给益州长史张敬忠下敕说:“蜀州青城,先有常道观。其观所置,元在青城山中,闻有飞赴寺僧,夺以为寺。州既在卿节度,检校勿令相侵。观还道家,寺依山外旧所,使道佛两所,各有区分。”[9]规定青城山为道家之山,不准佛教侵夺,从而奠定了青城山作为道教名山的地位。可见唐玄宗对蜀中道教的关切。

临邛道士又称鸿都客,唐代文学家柳宗元撰写的《龙城录》中,记载了李隆基在开元年间与道士鸿都客梦游广寒宫后,创作霓裳羽衣舞曲的故事:

开元六年,上皇与申天师、道士鸿都客八月望日夜,因天师作术,三人同在云上游月中。过一大门,在玉光中,飞浮宫殿,往来无定,寒气逼人,露濡衣袖皆湿。顷见一大宫府,榜曰广寒清虚之府。……听乐音嘈杂亦甚清丽,上皇素解音律,熟览而意已传。顷天师亟欲归,三人下若旋风,忽悟若醉中梦回尔。次夜上皇欲再求往,天师但笑谢而不允,上皇因想素娥风中飞舞袖被,编律成音,制霓裳羽衣舞曲,自古洎今,清丽无复加于是矣。[10]

杨玉环在入宫前为女道士,道号太真。她在马嵬驿被杀,按照道教的说法,死后应成为神仙。杨玉环为唐代霓裳羽衣舞曲的第一人。在《长恨歌》中出现临邛道士鸿都客为李隆基寻觅杨玉环的魂魄,并非偶然。袁天纲曾任临邛的火井令,可见临邛道士鸿都客的名气很大,蜀中的道士自然成为李隆基求助的首选。

直到宋代,临邛的道士依然是蜀中道教文化的标志之一,是李杨爱情悲剧中的重要角色。南宋诗人曹彦约《海棠》诗中说:

一度相逢一度春,不知名姓是何人。十分国色妆须淡,数点胭脂画未匀。好把东皇为上客,便堪宋玉作西邻。临邛道士今何在,说与唐宗是太真。[11]

另一位南宋诗人程公许的《寄谢碧云张高士》诗也说:

临邛自昔多仙才,鹤鸣神丹夜昭回。唐鸿都客尤奇俊,飞神碧落超蓬莱。[12]

宋代蜀中七夕节活动更是广泛普及到民间。北宋时成都知府田况作《成都遨乐诗》的组诗,描写当时成都一年之中的节庆娱乐情景。其中《七月六日晚登大慈寺阁观夜市》诗说:

万里银潢贯紫虚,桥边螭辔待星姝。年年巧若从人乞,未省灵恩遍得无。[13]

宋人的《岁华纪丽谱》亦载宋代成都在七夕之夜,官吏文人在大慈寺宴饮并观览锦江夜市中乞巧的场景:

七月七日,晩宴大慈寺设厅,暮登寺门楼,观锦江夜市,乞巧之物皆备焉。[14]

由此五代时成都著名画家,在蜀宫中任供奉的阮惟德,还画有“宫中七夕乞巧图”。宋人黄休复《益州名画录》载:

阮惟德与父知诲同时入内供奉,历年所画贵公子夜宴图、宫中赏春图、宫中戏秋千图、宫中七夕乞巧图、宫中熨帖图、宫中按舞图、宫中按乐图,皆尽当时宫苑亭台花木,皇妃帝后富贵之事,精妙颇甚。

宋代七夕节的爱情主题逐渐淡化,乞巧活动成为主题。如北宋诗人陈师道的《菩萨蛮·七夕》写七夕乞巧穿针活动:

绮楼小小穿针女,秋光点点蛛丝雨。今夕是何宵?龙车乌鹊桥。 经年谋一笑,岂解令人巧。不用问如何,人间巧更多。

虽然宋代七夕的主要活动是乞巧,但当时诗人仍然对七夕的牛郎织女爱情主题有震撼力的表现。北宋诗人晏几道《鹧鸪天》词说:

当日佳期鹊误传,至今犹作断肠仙。桥成汉渚星波外,人在鸾歌凤舞前。 欢尽夜,别经年,别多欢少奈何天。情知此会无长计,咫尺凉蟾亦未圆。

北宋诗人秦观的《鹊桥仙》,对牛郎织女传说写下坚贞爱情的讴歌:

纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗渡。金风玉露一相逢,便勝却人间无数。 柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路。两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。

吟咏牛郎织女传说的诗歌,从三国时的曹丕、唐代的李商隐,到宋代的欧阳修、张先、柳永、苏轼等,都曾写过这一题材,虽然遣辞造句各异,却都以“欢娱苦短”作为主题,格调哀婉、凄楚。秦观从“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮”的角度出发,由牛郎织女的传说升华到人间爱情的坚贞和超越,成为描写七夕牛女爱情的千古名词。

秦观是苏轼的得意门生,苏门四学士之一,受苏轼影响极大。在苏门四学士中,词的成就最突出的是秦观,同苏轼关系最密切的也是秦观,得到苏轼奖掖提携最多的还是秦观。所以叶梦得《避暑录话》卷下说:“苏子瞻于四学士中最善少游,故他文未尝不极口称善。”秦观对苏轼的崇拜和感戴,集中表现在他写的这首《别子瞻学士》上:“我独不愿万户侯,唯愿一识苏徐州。”[15]秦观也是宋代蜀学的代表人物,他的策论无论是从内容还是风格上,都受到苏轼蜀学中道家思想的影响。[16]所以《鹊桥仙》词描写的爱情境界,无疑也与蜀文化的影响密切相关,而且已经超越了他的老师苏轼的《菩萨蛮·七夕》词(“……相逢虽草草,长共天难老。终不羡人间,人间日似年。”)。

由汉代开始以牛郎织女传说为主线的七夕爱情文化,经过汉代严君平的解读,唐代李杨悲剧的影响,宋代秦观的升华,都与蜀文化产生了密切的联系,成为七夕爱情文化千年传承中的重要特点。

注释:

[1]杜光庭:《道教灵验记·成都卜肆支机石验》,《云笈七签》卷一百二十二,华夏出版社1996年版。

[2]杜审言:《奉和七夕侍宴两仪殿应制》,《全唐诗》卷六十二,上海古籍出版社1986年版。

[3]杨天惠:《彰明逸事》,《蜀中广记》卷一百零一《诗话记》,上海古籍出版社1993年版。

[4][7]陈鸿:《长恨歌传》,《白居易集》卷十二,中华书局1979年版。

[5]洪昇:《长生殿》第四十一出《见月》,第四十九出《得信》,人民文学出版社1997年版。

[6][8]乐史:《杨太真外传》,《说郛》卷一百一十下,四库全书本。

[9]唐玄宗:《青城山常道观敕》,《蜀中广记》卷六《成都府·灌县》,上海古籍出版社1993年版。

[10]柳宗元:《五百家注柳先生集·柳先生龙城录》卷上,《说郛》卷二十六上,四库全书本。

[11]曹彦约:《海棠》,《昌谷集》卷三,四库全书本。

[12]程公许:《寄谢碧云张高士》,《沧洲尘缶编》卷七,四库全书本。

[13]田况:《成都遨乐诗》,《成都文类》卷九,中华书局2011年版。

[14]谢元鲁:《〈岁华纪丽谱〉等九种校释》,巴蜀书社1988年版。

[15]秦观:《淮海集》卷四,《淮海集笺注》,上海古籍出版社2000年版。

[16]刘佳利:《蜀学中的道家思想与秦观策论》,《邯郸职业技术学院学报》,2017年第3期。